在利用中保护与发展传统村落——试析屏南县龙潭村保护与发展的模式与路径

文 王唯山 福建省规划大师、华侨大学建筑学院特聘教授

图 李忠民 王唯山 吴明峰 李锐 张璘琳 卓育兴 夏兴勇

近年来,福建省屏南县积极探索“文创兴村”之路,形成了较为成熟的“党委政府+艺术家+村民+古村+互联网”的传统村落文创发展模式,推动龙潭村等在乡村传统建筑资源的保护和活化利用方面取得显著成效,并得到省内外专家和学者的充分肯定,具有重要借鉴意义。

关于传统村落发展的理论认知

传统村落是中国农耕文明留下来的宝贵遗产,有着重要的历史和文化价值。作为农民居住和生活的地方,传统村落兼具物质与非物质两种文化遗产特性:传统村落本质上是农村社区,是立体的、活态的,因此需要不断地修缮和更新;传统村落里蕴藏着独特的精神文化,比如宗教信仰、民俗文化、俚语方言等。它们都是传统村落发展所需依存的“生命土壤”。只有保护好了这些,才能保护传统村落的完整性。

据统计,在过去的十余年间,中国已经减少了上百万个传统村落。平均算下来,每天就有80个至100个传统村落在消失。我们知道,过快的城镇化是导致中国大量传统村落消失的主因。城市迅猛发展,大批农民纷纷进城务工,造成村庄空心化严重。进一步来讲,大量农村劳动力向城镇转移,必将导致传统村落的生产能力减弱,发展活力逐渐减退。

不可否认,城镇化是社会发展的必然趋势。但也因此让传统村落的保护与发展面临尴尬处境:村民外迁、村落空心化的客观现实和人们希望保留传统村落环境及生产生活方式的美好愿望成为一对难以协调的矛盾。因此,传统村落的保护与发展工作中需要引进一股全新的力量,以化解这个矛盾,更好地推动传统村落复兴和发展。

龙潭村成乡村复兴样板

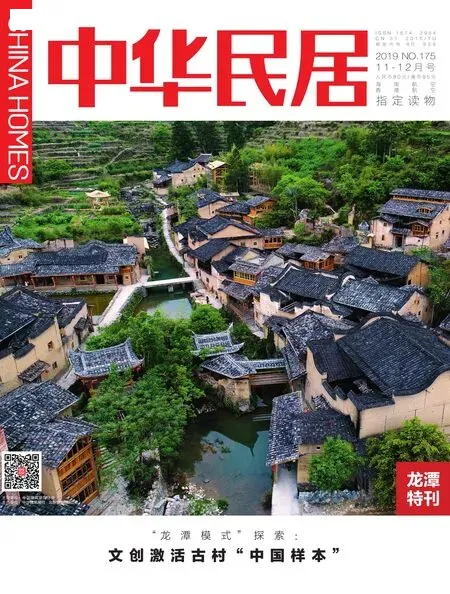

屏南县熙岭乡龙潭村位于屏南县东部,村落面积约2平方公里。龙潭村四面环山,一条小溪从村落中蜿蜒穿过,给龙潭村带来了无限生机。聚落内大量民居沿小溪南北相向排列,并随地势起伏而高低错落。鸟瞰龙潭村,则整体呈现出山水相间的带状空间形态。据说,龙潭村中曾有7座拱桥横跨溪面上,溪中分别耸立3墩天然巨石,景色优美,正如诗所云:“颖水三墩驻,西溪七拱桥。”遗憾的是,有几座拱桥在时间的洪流中逐渐消失了。

据地方志记载,龙潭村旧称龙潭里,南北朝时期为躲避战乱,北方移民入驻龙潭,并繁衍生息至今。这里文化底蕴深厚,文脉源远流长。龙潭村传唱了数百年的四平戏是当地重要的传统文化艺术,也是国家级非物质文化遗产。并且,依托着山水资源的优势,龙潭村还拥有了一项重要非物质文化遗产——红曲酒。红曲酒是以清爽溪泉和当地特产优质糯米为原料,采用古法技艺酿造而成,味道甘甜爽口,别有一番风味。

因具有独特的自然地理环境和农耕历史文化,龙潭村很早就被评为福建省第一批省级传统村落。只是,与许多传统村落一样,龙潭村同样摆脱不了不断被空心化、逐渐走向衰败的命运。由于人均耕地少,村民多选择外出务工,原本1400余人的村庄一度只剩下200余人留守。村里原有100余栋明清建筑,但因建造年代久远,并不适合现代人居住,就慢慢地被村民废弃了。大多数古民居都遭到了不同程度的损毁,有的甚至已经只剩下残垣断壁。

所幸,近年来在各级政府的引领下,在“文创兴村”战略的推动下,龙潭村走出了一条古村保护与发展的新路子。在文化创意传播人林正碌先生的引导下,龙潭村将废弃多年的老宅院改造成各类文化创意展示和文化休闲活动场所,如公益画室、美术馆、博物馆、画廊等等。接着,他们“筑巢引凤”,将部分老宅推向市场,对外租赁。意想不到的是,这里很快吸引了来自江西的曾伟、武汉的王青、上海的梅宏以及北京的何素珍等一大批“新村民”前来入驻。当然,他们不是简单地来这里居住生活,而是都带着各自的文创项目来这里创业。随后,咖啡屋、书屋、酒吧等都如雨后春笋般涌现在村中,龙潭村迅速成了游客喜爱的“网红村”。发展起来的龙潭村吸引了愈来愈多的“新村民”入驻,也吸引了愈来愈多的“老村民”回归龙潭。今日的龙潭村面貌一新,常住人口已恢复至近600名。

以用促保 推动古村落保护与发展

龙潭村发生的最大变化就是各类人将村里的老宅以各种方式利用起来。其中,有外来人,也有本村人。

首先,外来的“新村民”在这里开展各种或公益或商业的文化活动,吸引了越来越多的人前来旅游。当愈来愈多的人进入龙潭村,当地就必须提供餐饮、住宿等服务。于是,村里就慢慢出现了民宿、饭店、茶馆等旅游配套服务设施。随着时间的推移,部分游客又转化为“新村民”入驻古村。他们也在村里开设民宿、酒吧、咖啡屋等,继续为新老村民和游客服务。

我们看到,这些修缮后的老宅都被装饰得十分美观大方。不过,“美观大方”的背后,其实是各方的情怀付出和经济支出。毕竟,要使用这些老房子,自然就要先把它们修缮好;而修缮老房子,则需要耗费很大精力和一笔不小的开支——这是传统村落保护中最重要、也是最艰难的一环。但是,龙潭村通过“文创兴村”“引凤筑巢”等一系列的举措,营造良好环境和氛围,很快吸引了许多“新村民”入驻。那么,最先进驻的第一批“新村民”为什么愿意到这个交通并不方便的古村里来呢?除去个人的思想理念、文化情怀等因素外,更重要的是他们被这个传统村落所具有的自然环境、建筑风貌和文化特色等所吸引。换而言之,他们都被传统村落的自身价值所深深吸引了。

我们一直强调并注重乡村古建筑的保护和利用,但是传统的“先保护、后利用”的思路显然过于滞后了。龙潭村的实践表明,“用起来”才是推动大家保护老房子的根本动力。龙潭村正是在“先利用、促保护”思路的引导下,鼓励新老村民将老房子保护并充分利用了起来。我们将这种模式定义为“以用促保”新模式。这是传统村落实现可持续发展的必然选择。

秉持“四用原则” 引导龙潭村发展

当然,一种好的模式还需借助好的方法来进行推动,才能将“理念”变成“现实”。从实践来看,龙潭村秉持“四用原则”,用力推动了“以用促保”模式的顺利实施,取得了良好成效。

一是巧用文化触媒。传统村落要被重新激活,必然依托其厚重的文化基础。龙潭村有传统的寺庙、宗祠和礼堂等相关文化设施,还保留了四平戏、红曲酒等非物质文化遗产,因而具有着独特的文化吸引力。在林正碌先生的引导下,人们在乡村老宅里开展公益美术教育等各类文化活动,带来了新的文化。新文化与村落传统文化融合共生,从而形成了全新的、充满活力的“新乡村文化”。新乡村文化绽放出无限魅力,丰富了当地村民的文化生活,也改变了大家的生活方式。“艺术生活化,生活艺术化”在这里体现得淋漓尽致。随着社会进入信息化时代,龙潭村很快积累了大量粉丝,吸引了许多乡村教育志愿者、文化创意工作者和文化旅游经营者入驻龙潭村。

二是妙用保护动力。龙潭全村140多处建筑中,有百余处为传统老宅,多为土墙黑瓦的夯土与砖木混合结构建筑。在文创触媒的影响下,目前已有50余处老房子被修缮和活化利用。这些新老村民对老建筑的使用也是多样性的,如日常居住、文化展示、文创工作、旅游服务(民宿、餐饮)等,有时候也会进行复合性使用。当地村民受此影响,也纷纷主动要求将自家老宅修缮和利用起来。随着龙潭村的知名度和影响力越来越大,游客越来越多,对相关服务设施的需求越来越大。于是,这又进一步激发了新老村民去修缮更多老房子以投入使用。目前,在龙潭村已经涌现出了公益美术教育中心、四平戏博物馆、美术馆、酒博物馆以及书店、酒吧、咖啡馆以及个性化民宿等多类公共设施和服务场所。

三是活用市场规则。传统村落里的老宅通常拥有众多的产权继承人。对于如何处置家族祖厝,他们往往难以达成一致的意见。因此,不管是个人还是政府,想要保护和利用一栋老宅,都是相当困难的。龙潭村村委会在屏南县委、县政府的指导下,率先设计并推出了“以修代租、以用代保”的市场模式,取得了意想不到的效果。他们的具体做法是:村民将闲置、破败的老宅出租给村委会,租金为每平方米每年3元(标准较低,实为象征性),租期为15年。然后,村委会通过“文化招商”,将老宅出租给“新村民”。“新村民”负责对老建筑进行修缮,并同样以每平方米每年3元的标准向村委会支付租金,租期也是15年。在这个过程中,村委会发挥了重要作用:首先,有了政府公信力,可以大大降低未来15年里新老村

民因失信而产生纠纷的风险,让“新村民”放心入驻;其次,政府介入可以很好地平衡原村民利益和“新村民”意愿之间的矛盾,促使项目更好地推进实施;再者,政府代管监督,可以更好地保障房屋修缮质量,让出租方和承租方都免除后顾之忧。有灵活的市场机制,又有政府做后盾,很好地激发了村民修缮和保护老屋的积极性。许多村民都纷纷主动要求将老宅出租给村委会,再由村委会向外招租。

四是适用乡村的工程机制。古建筑的修缮和保护都需要资金支持。对于传统村落而言,都会面临资金不足的问题。因为老屋的修缮工作是需要承租方负责的,所以必须控制修缮成本,才能更好地迎合市场,吸引更多“新村民”入驻。当然,在修缮成本得到控制的同时,修缮工程质量标准还须符合传统村落建筑保护的基本要求。为此,村委会决定统一采购建筑材料,并统一聘请本地木工、瓦匠等进行施工。由于没有其他多余的环节,节约了成本,工程的造价自然降到了最低。据统计,龙潭村每栋建筑修缮的综合造价平均每平方米约1200元,而重建的造价也控制在每平方米2000元以下。由当地工匠施工,除了节约成本外,更重要的是能保障当地传统村落的建筑工艺等得以更好地传承和实施。尽管没有专业的设计和施工图纸,但这些工匠正是运用了当地传统的建筑材料和施工工艺,从而保障了乡土建筑外观和内部格局的统一性和协调性。龙潭村在保护历史建筑方面,找到了适合乡村的可行途径。此举很好地平衡了修缮保护成本与保护质量要求之间的矛盾。

对未来的展望

目前而言,龙潭村还在发展中,尚有许多有待完善的地方。但是,他们能够将大量破败的老宅加以修葺并合理利用,进而促进乡村社会经济的发展,对于大部分的传统村落来说,都有着十分重要的借鉴意义。事实上,龙潭村已经影响到了周边的四坪村、墘头村等。这些村庄也纷纷采用相同或相似的模式推进“文创兴村”战略。可以预见的是,未来龙潭村及周边几个村庄将融合形成一个规模更大的乡村文化生态旅游区和文创产业新区,让传统村落更好地实现自我保护与发展。

当然,龙潭村未来究竟会发展得怎么样,目前都尚难确定。比如,“新村民”是否能够坚守15年?“新村民”会不断易主?过多古村落同质化发展是否会导致大众审美疲劳和市场过剩?会不会出现类似于丽江的过度商业化等问题?诸如此类,我们都无法预计。但无论如何,经过政府、社会和村民的通力合作和不懈努力后,龙潭村不再是人去楼空、破败不堪的样子,而已经开始全面复苏。龙潭村活起来了,发展起来了,美起来了!总之,“龙潭模式”值得点赞,值得推广!