探索现代科技救灾减灾抗灾防灾综合治理之路

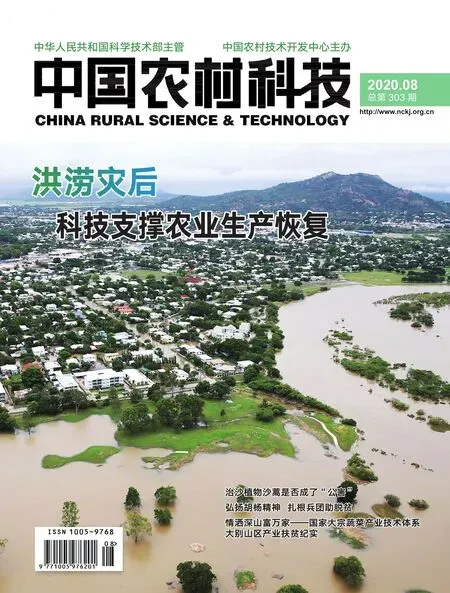

2020年入汛后,我国南方地区频繁经历大范围强降雨过程,7月2日三峡水库入库流量5万立方米/秒,长江1号洪峰直接将中下游地区水位推高至历史高位,接踵而至的长江2号洪峰将三峡水库入库流量提升至6.1万立方米/秒,7月27日长江第3号洪水再次在长江上游形成;期间7月21日,巢湖遭遇特大暴雨,中庙水文站水位13.36米,为巢湖洪水设防百年一遇标准。

据统计,全球洪涝损失占各种自然灾害的40%,我国洪涝损失约占全国各类自然灾害总损失的62%,居于自然灾害之首。最大限度地减少洪涝灾害带来的损失,是当今世界人类社会面临的最紧迫问题之一。

四年前的7月28日,习近平总书记在河北唐山市考察时指出,“同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题。”今年汛情发生后,习近平总书记多次作出重要指示及部署,要求各地区和有关部门要坚持人民至上、生命至上,统筹做好防汛救灾工作。

人类自诞生那一刻起就注定与自然灾害共存,而今从“望洋兴叹”的无奈已走向现代科技救灾减灾抗灾防灾的综合治理之路。

新中国成立后,尤其是经历了1954年及1998年大洪水后,我国不断强化堤防-水库-蓄滞洪区-水文与气象站点及卫星等组成的监测网,正是这四道防线共同构成了守护长江安澜的保护网,保护着广达180万平方千米的土地,保护着近5亿人口,保护着全国30%的粮食产量。

如今我国气象部门对降雨的预报准确度越来越高,甚至能精确到小时。这其中离不开以天基气象观测为代表的卫星+雷达天气预报的贡献。其中卫星负责大尺度、宏观性观测预报,地面雷达负责小范围、地方性观测预报。

不仅于此,导航卫星也能预报天气。早在上个世纪90年代,导航领域的科学家们发现,雨云和降水会影响GPS信号的传播,进而影响精度。为了缓解这种不利因素,他们通过反复研究发现了其中的规律,创造出不少用于修正的数学模型,由此创新出反演测算雨云和降水的天气预报。从上世纪90年代末期开始,卫星导航信号用于气象观测发展成为一门新学科。我国北斗系统部署过程中,气象工作者积极利用北斗信号探测降雨情况,取得了良好成果。

就在汛期以洪涝和地质灾害为主的全国自然灾害不断发生之际,7月23日,由科技部国家遥感中心、国家科技基础条件平台中心牵头,国家综合地球观测数据共享平台、国家对地观测科学数据中心和中国科学院对地观测科学数据中心联合推出的“2020年夏季中国洪涝灾害数据专题服务”网站(www.chinageoss.cn/cddr)上线发布,为汛期抗洪抢险提供相关数据支撑及信息保障。

面对灾后农业生产恢复对科技的强烈需求,农业科技专家就农作物田间管理、水产养殖管理、村镇建筑重建等积极建言献策,科技特派员则纷纷前往田间地头亲临指导。

在同自然灾害抗争这一人类生存发展永恒课题的研究探索中,关乎人民生命财产安全、粮食安全、经济社会发展安全、国家安全的救灾减灾抗灾防灾,正在走向现代科技综合治理之路。