词与物(一)

洪磊

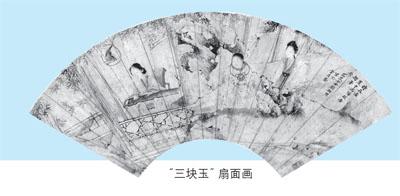

“三块玉”扇面画

| 1 | 那幅画,就挂在楼梯的拐角,左旁客房的门,整日都开着。画面戏剧般地叙述,古典绘画通常都是这样的方式。为此,我母亲很是不高兴,说又在瞎花钱,于是我把六千块降至六百块,母亲不响了。

一出戏被定格,那里面有三个人物,日日夜夜僵持在故事里,剧情没有发展,当然也不知道前因。有一两次起夜,开灯去观看,他们三人仍是保持着一贯的姿势。这画里满是竹石以及水榭、花草,中央假山石下,坐着一位美少年,微微发胖的脸,左顾右盼。

这幅画,严格地说是一帧扇面,画面右边的女孩子,画得尤其美,她侧身躲在石头后面,看着少年。少年则侧脸看着画面左边的女孩,这个女孩一副不开心的样子。

据说,描绘这样场景的画,旧时称为“暗”春画。

有一天突然明白了,那居坐中间的少年应该是宝玉,左边的弱愁女子是黛玉,藏于石头后面的不会是宝钗,体态面容不对,应该是妙玉。原来是三块玉。

画有题识曰:“时在孟夏中汗仿欧香馆笔意。毗陵女士刘湘明写于雪月斋。”

| 2 | 后来,我把所有的紫砂壶全都送人了。于自己的生活里,移植一些“去意义化”的魅力,不是要成为一个极简主义分子,宁肯自己的生活“去意义化”,自嘲式的,不合时宜的。于是我为自己设计杯子,除去吃茶时候的繁缛无道理的排场。先是画图纸,然后请人做石膏模胚,再请工人搪泥成型。并且我说,我要那种酱油色的釉,蜀古村当地的土釉,如同小时候奶奶使用的钵头釉色一样。

使记忆之荒疏,成为一个生活样式而享受,也未尝不可。

| 3 | 我还是喜欢歙黑,沉沉地不声不响,质地要比端砚更有梦幻。梦会让我不舒适,整个人会被吸收其中,只在自言自语。但是幻,有着羽化莫测的无缘无故的玄奥,让人晕眩。学生阎洲结婚时,送了我一方宋制绿端残砚,惹我喜爱,设计之简约摄人心魄。据说歙砚比端砚使用得早,歙砚一般产自婺源龙尾山,而歙黑采自歙县城内。欲罢不能,遂请高姓学弟将那方绿端漆缮,旋即好似一首赋格曲子,一种重新开始的编制,勿须解释,毋容质疑,一次写作的开始。

| 4 | “洪家就是破落户。”奶奶接着说,“到你家洪家,一进大明堂,一眼看见一口棺材……”奶奶的娘家,在宜兴和桥镇开有一爿店,生意颇为兴隆,所以奶奶常夸赞她自己的陪嫁,以至我小时候的认知里,家里的所有物什都是奶奶的陪嫁。奶奶数落我们,总是“你家洪家就是缎子被面破夹里”作为结束语。这许是语言学系统的选项结构,或者是造句法,引用在风格,恰于两个轴点去分类。也怪不得,父亲结识了钱浩亮之后,竟然无比兴奋。有一天夜里,家人都睡下了,我也就十岁不到吧,洗漱时,手拿舀水的铜勺,高声问道:“奶奶,这把铜勺是不是你的陪嫁?”于是大家都笑醒了,只听见北厢房里的叔父骂了一句:“这个细赤佬。”

| 5 | 读沈从文小说那年,总被他故事里不断出现的栀子花熏染,那个时候不认识栀字,而念作“恶”子花。后来,读波德莱尔《恶之花》后,才去查字典,才认识这个字,记得同时也在读《荒原》,我更喜欢艾略特的诗。

《恶之花》[法]波德莱尔著钱春琦译人民文学出版社2011年版

栀子花香袭人,是一种意象,宛若乡野的锦簇花团,团团围着,熏得我浑身灼烧。而真实闻香栀子花,却在三十年后。那一年的春天,思念一个人,是被克制的思念。栀子花开的季节却在梅雨季节。有好几个三更夜天,一股少年冲动,骑上自行车莽撞地踏过去,几近疯狂,不过道德伦常让我半道折返。回家的路上,我都会默声唱着“嫂子包饺子哎,实在好吃哎”,一首不知名的歌,只会两句,歌词再往下发展,不知道会唱出怎样的“花头精”来。唯物主义者是将情爱保持着距离,由此暗淡地仅仅徘徊在论述之中。

终于有一天深夜,来到她门前,敲门始终无应答,一阵碧桃花暗香掠过。

| 6 | 一支宋人的笔,一支唐人的笔,自然是仿制品,不同是笔帽,唐人的笔帽镂空,是为了透气吗?宋代人偷懒,截一段竹竿套上去,小时候用过这样的笔帽,每次收笔,套将时候,总有不少毫毛滞留在帽外。是多余的补缀,不更动结构,如同一只男人白胖的手,戴了一枚大金戒指。

《荒原》[英]艾略特著湯永宽 裘小龙等译上海译文出版社2012年版

| 7 | 受困于杜尚精神(一种语言学的狡辩游戏之欢乐),但与之关系我不够谨慎,没有拒绝,也没有全身心接受。是一种摇摆不定的关系,应当放下了。

| 8 |《金瓶梅》第四十四回末尾,李瓶儿打发西门庆到五姐潘金莲那儿去睡,却和吴银儿拨下黑白棋子,对坐下棋。秋水堂认为,此回卷首引用周邦彦的《满江红》词的上半阕,末句“画背阑,脉脉悄无言,寻棋局”是为瓶儿银儿下棋而引。词里的棋局不是象棋,而是弹棋,取弹棋局“心中不平”之意。秋水堂接着说,是南朝乐府常见的谐音双关手法。

《秋水堂论金瓶梅》田晓菲著天津人民出版社2014年版

《秋水堂论金瓶梅》,一直陶醉于人际关系的分析,在于市井社会的狡诈亘古不变?

不一会儿,李瓶儿嚷着要吃食,“须臾,迎春拿了四碟小菜,一碟糟蹄子筋,一碟咸鹅,一碟摊鸡蛋,一碟炒豆芽菜拌海蜇”,还有些点心与坚果等,夜半三更,真是好胃口。蹄子筋与咸鹅,俗了。那一碟豆芽拌海蜇,让我耿耿于怀,甚至想象了许多年,也总要与人说起。

想象着这两种食物的爽脆,搭配一起在嘴里咀嚼,不同的嫩脆感,常常会在深夜里流口水。饥饿年代长大的人,对吃的渴望不容易形容,不过倒是从没有吃不上饭的光景。反正,记忆里就是饿,母亲说这是缺油水。有年暑假,大院里组织孩子们去农场劳动,傍晚开饭吃包子,粉条白菜,很少一点儿猪肉末,酱油调味,拳头那么大,香极了,我一口气吃了十二个,被发小们取笑。当然有饥饿感的人不光我这一代人,大概是二十世纪八十年代,带学生去甪直写生,晚饭在一家小饭馆,点了一份蔬菜,一人一碗米饭,大家不响闷头吃。饭到一半,旁边一桌像是生意人,吃毕起身离去,桌上却留下好几样荤菜。我说,小白想吃肉吗?小白说,当然想。我说看那桌还剩很多,敢不敢去端过来?小白说,敢!起身便把那些没吃完的菜,一并裹挟到了我们桌上。

也就是前几年,真的尝试做豆芽拌海蜇,我选用的是绿豆芽,黄豆芽的根茎纤维粗了,另外黄豆芽的豆头,过于糯香,不宜搭配海蜇。开水汆烫(当然不必炒)绿豆芽后,晾凉,挤出水分,与海蜇皮(一定不能用蜇头,口感不对颜色更不配)一起,加少许盐,多些味之素拌匀,最后淋麻油。有一次请客,来了一位讲究生活品质的仔细的女人,帮着洗绿豆芽,她掐头去须尾,仅剩晶莹剔透的根茎,太赞了。

海蜇皮拌水芹也好吃,白芹不好,塞牙。拌水芹得淋酱油,就像炒旱芹油芹一样,一定是要加酱油的,入口才肥厚。但是,水芹旱芹白芹油芹,只冬天才有,绿豆芽一年四季都能吃到。

| 9 | 去看郎木寺,得走上一段山岗,向下看是一处盆地,布满了近万座土红色的庙宇,恍若去到了中世纪。但进入盆地后,却是不喜欢,一种本能的不喜欢,不知道原因,是因为粗糙吗?还是色彩对比处理得太过艳丽强烈?冲突是语意的,而差异是文本的,想来我是个矫揉的精致主义者,且固守已知的文本。我不喜欢密宗艺术,也不喜欢敦煌壁画,并不意味着我反感佛教,因为我极其喜欢法常、玉涧两位和尚的画。前几年,逸之兄送我一块来自藏区的擦擦,上面没有图案,只有文字,非常优雅飘逸,完全看不懂的文字,宛若一帧免除了意义的世界。逸之说,这是藏文,内容是“缘起法颂”,玄奘最常念诵的真言。对我而言,宁可想象一种后于意义的表象存在,将其意义减弱,或者仅存在于审美,却恒久保留其神性。

展子虔《游春图》局部

| 10 | 是不是可以这样定义?这是一种纯粹的句法,仅仅于一种情境里反复唠叨,据说他从未离开过家乡,他日日重复的工作,表明了某种历史处境。他的局限在于,他单一词汇的句法乏味而涩滞。有些人喜欢用有关禅意与冥想,去想象他的画面,然而,那只是你们的想象。倘若静物,他并没有牧溪高超。倘若是意大利文脉的传承,他却没有新花样。还是看看汤伯利的雕塑吧……

| 11 | 是的,我不喜欢文人山水画。不认为有何一种风景画更为卓越,甚至觉得中国文人山水有许多致命的弱点;并且觉得缺乏安全感,那样的于强权之下的“隐”之理念,如同一条脐带粘连着我们,很累赘,甚至很危险。往前追溯到隋唐,譬如展子虔描画风景,游丝般线条的刻画,一种本真能力,恰是真真切切的朴茂。为什么后来,士大夫没有选择缄默或者说话的自由?为什么明代唐垕的以书法用笔作为评判标准之后,描绘风景的能力却衰退了?我甚至怀疑,单纯以线条塑形的方法来自波斯,南宋之后放弃了。

马格利特作品《这不是一只烟斗》

| 12 | 火车上,眯着眼睛,总想拼凑出昨晚的梦境。窗外的风景一片片倒向身后而去。那个女孩的头,供奉在花丛里,旁边站着一位苍白色脸的女孩,这个构图好像出自弗里达的油画。婶婶不依不饶地一定要查出凶手,她认定这个女孩是被谋杀的。已经死去了三年的叔父,却在主持这个葬礼。我知道我已经脱离了主流意见,其实也知道什么也没有发生。窗外的景色,与梦境并不一样,灰暗的色调则形成了对偶。于是在心里勾画了一个图表,将梦与现实分栏,试图在图表上寻出真实自己的位置,你的位置在哪里?你以为你找见了你自己的位置,可是慢慢地,世界融化了,再看是一片汪洋。奶奶坐在一棵无花果树上高声谈论,父亲的幽灵与叔父的幽灵结伴而来。窗外的風景一片片倒向身后而去,而那桩命案的谜团并没有解开。你在你身上组合出自以为优秀的特质,但这个特质毫无意思,你发现你同时变得很沉溺,无所作为又很偏执,甚至变态地自爱;你甚至再加上堕落哲学,享乐主义,耽于对情爱的想象,仅限于想象;不能自拔的善恶二元论和怀疑论。

然而,你只是你自己,永远都是,不可能改变。但时时刻刻又都在变化。

| 13 | 马格利特在给福柯的信中,有这样一段:“青豌豆之间同时存在着可见的(它们的颜色、形状、大小)和不可见的(它们的性质、味道、重量)仿效关系。真和假等之间也是如此。物之间没有相似之处,它们有或者没有仿效物。”

第一次国画课上,反复调匀墨色,笔尖触碰到宣纸,淡墨于纸面慢慢洇开,喉咙竟然哽咽,便知晓了我有超现实主义的特质。譬如马格利特,路灯下的沉郁房舍与多云的明亮天空,共处同一个画面空间,此景的荒谬感,我与他有一种天然的认同。然而,《这不是一只烟斗》这幅画,则不可能去超越。这里的文字具有双重的矛盾,给不需要命名的东西命名,而在命名之际否定。让可见与可读的同一物什,于视觉时缄默,在阅读时隐去。在荒漠中长大,营养不良,只停留在本能的感觉冲动阶段,并不能够进入当代艺术,就别提后现代了。