唐传奇和三言二拍侠女形象比较分析

秦 瑞 英

(山东华宇工学院,山东 德州 253034)

侠女题材古已有之,但产生当时或不以“侠”称,后人辑录才将范围扩展至此。据现存文献,真正量大质高从而奠定侠女基本特色的开创者当属唐传奇。后又历经明代传奇、话本以及近代武侠小说的层层拓展,形成今人所认同的侠女观念。

一、后人辑录的唐传奇之前的侠女形象汇总

据后人观念,现存最早的侠女形象是东汉赵晔《吴越春秋·勾践阴谋外传》中与袁公斗剑的越女。虽文中不称越女为侠,但后人却按类将其归为侠女,如明代王世贞所辑《剑侠传》,篇首即同题而异名的《老人化猿》。考其本来面目,《吴越春秋》称其为“处女”。《易经·系辞上传》有“君子之道,或出或处,或默或语”[1]。“出”、“处”二者相对:“出”指出仕任职,“处”指退隐在家。从越女对勾践的应对可知,她“生深林之中,长于无人之野,无道不习,不达诸侯”[2]。因此,越女在接受勾践任命前,是越地的一名隐居不仕的善剑之人。这是越女的第一个特点。其次,《吴越春秋》为渲染越女之善剑,分别从理论和实践两个维度、正面自述和对比烘托两个视角来全方位塑造越女形象。比如,北见于王途中,道逢袁公,通过越女与袁公比剑而袁公落荒而逃的实地剑术演练,在对比中烘托了越女高超的剑技;当勾践问“剑之道”时,又自陈“其道甚微而易,其意甚幽而深……见之似好妇,夺之似惧虎,布形候气,与神俱往,杳之若日,偏如滕兔,追形逐影,光若彿彷,呼吸往来,不及法禁,纵横逆顺,直复不闻。斯道者,一人当百,百人当万”[2],以及“妾非受于人也而忽自有之”[2]这一颇具神异色彩的理论阐述,是越女剑术的第二个特点。这两个特点与后世唐传奇侠女所具有的神异、出世色彩颇为吻合。因此,这大概是后世将侠女源头追溯至越女的重要原因。但在《吴越春秋》中,越女并未直接被冠为“侠”,亦可推知当时之“侠”与后世之“侠”颇为不同。

其后,干宝《搜神记》中斩杀巨蛇的李寄,《搜神后记》中以刀自屠的比丘尼,也被后人目为侠女。李寄斩蛇的故事本身带有些许神秘色彩(如大蛇托梦欲啖女童),但李寄斩蛇的过程,却无多神异,而是重点体现了李寄的智谋、胆魄,这类以人的内在人格力量“超异”为侠的叙事又隐开唐传奇和三言二拍论平民之侠的先河。至于比丘尼,《搜神后记》也只是借其神异之术,劝戒桓温不可作乱犯上而已,与古“侠”精神并无干涉,但却与李寄的故事同时开创侠女仗义除害、为民请命的人物塑造一脉。

二、唐传奇和三言二拍中的侠女分类①

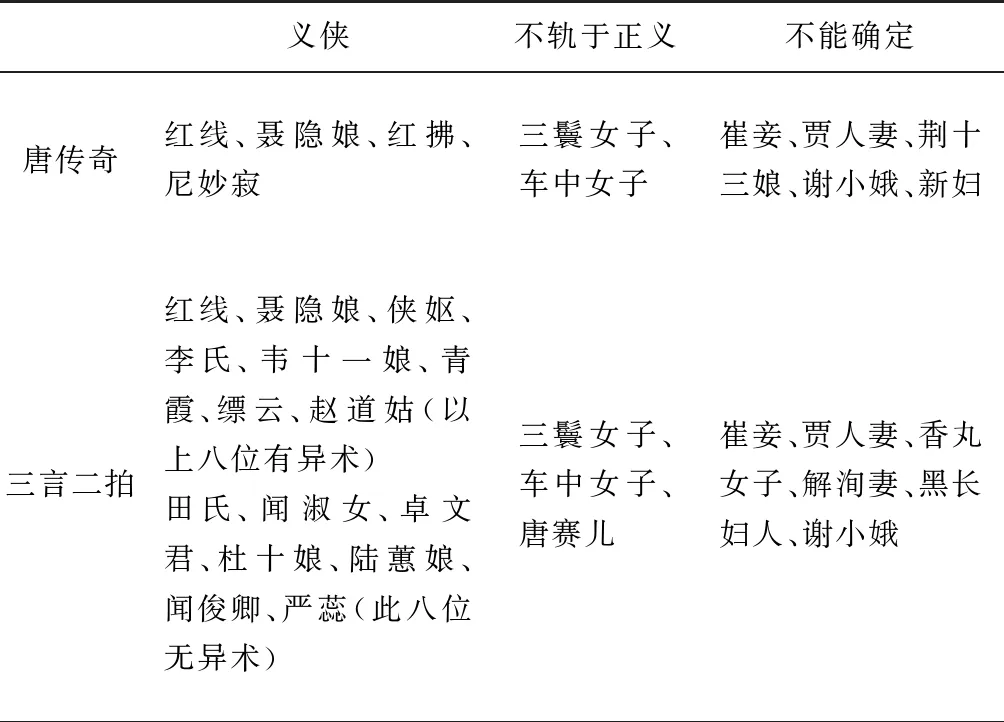

真正有文献可考的,直接称“侠”的侠女,大概始于唐传奇。相较历史,唐传奇所载侠女题材呈爆发式增长趋势,可谓前无古人。据统计,唐传奇中共有11篇11名侠女②,塑造了红线、聂隐娘、贾人妻等流传千古的侠女形象。唐传奇侠女集中且特色鲜明,因此基本奠定了后世侠女的发展趋向,即尚奇、尚术,兼容游侠与刺客,并有报恩与报仇书写等等。明末三言二拍总结历史并据时自创了一系列侠女形象,其中《喻世明言》3篇3人,《警世通言》2篇2人,《初刻拍案惊奇》5篇17人,《二刻拍案惊奇》2篇2人。共计12篇24人。唐传奇和三言二拍在涉及侠女的篇章中,其叙述主旨和叙述内容自然地具有一定的继承性。但自唐至明末,由于政治发展、经济增长、中外交流等因素,文化烂熟并进一步下移,市民文化或大众文化不断崛起。当于此际,这些形象与唐传奇相比,沿袭中必有创变,如着重继承李寄一脉,塑造平凡人的不平凡人格等。但总体来讲,内涵更见丰富。具体人物和篇章列表详见文后表一。

(一)唐传奇中的侠女

按今人观念,唐传奇共11篇11名侠女,这些侠女在人物塑造上具有某些共同特征。

首先,按有无“异术”来分,红线、聂隐娘、崔妾、贾人妻、三鬟女子、车中女子、荆十三娘、新妇,此八名女子均身怀“异术”。红拂、谢小娥、尼妙寂均无“异术”。

其次,按行为是否“正义”来分,红线、聂隐娘、红拂、尼妙寂均可属于“义侠”。三鬟女子、车中女子是两名盗侠,即“不轨于正义”。崔妾、贾人妻、荆十三娘、谢小娥等,虽也可为正义,但以匹夫之细而行杀人一事始终也不能不称为触犯法律,故称不能确定。

(二)三言二拍中的侠女

三言二拍共12篇24名侠女,与唐传奇对照,这些侠女也可按相应类别分类。

首先,按有无“异术”来分,红线、聂隐娘、韦十一娘、李氏等十六名女子均身怀“异术”。田氏、闻淑女、卓文君等八名女子均无“异术”。

其次,按行为是否“正义”来分,身怀“异术”的红线、聂隐娘、韦十一娘等以及身无“异术”的田氏、闻淑女、严蕊等,均可属于“义侠”。三鬟女子、唐赛儿等可称为“不轨于正义”。崔妾、贾人妻、解洵妻等参照唐传奇划分标准,归为并未言明其行是否正义。

三、唐传奇和三言二拍中的侠女比较

唐传奇和三言二拍在侠女形象塑造上,既有相似性又有差异和发展。比较两者所记侠女,可知红线、聂隐娘、崔妾、贾人妻、三鬟女子、车中女子、新妇(黑长妇人)、谢小娥,此八名侠女均出现在唐传奇以及三言二拍的入话中(谢小娥为初刻卷十九的正文)。三言二拍在叙述这类侠女时,大致仍为辑录,所以这些重叠反映的是自唐至明,对侠女认定中一脉相承的部分,即“尚术”和“非绝对正义”化身。同时,三言二拍在唐传奇基础上,又有新变,即对道德正义(或节烈)的强调以及对慧眼识人的赞赏和肯定。具体分析如下:

(一)唐传奇和三言二拍中侠女的相似性

首先,身怀“异术”之侠是侠女的一种典型类型。如唐传奇中的红线、聂隐娘,三言二拍中的韦十一娘、唐赛儿。

其次,侠女非正义化身,具有“正义”和“非正义”行为的侠女均可为侠。如红线、聂隐娘、韦十一娘为义侠,三鬟女子、车中女子、唐赛儿为“非正义”的女侠。

(二)唐传奇和三言二拍中侠女的差异和发展

由唐至明,随着古代社会政治文化生活的变迁,侠女形象的认定标准也生发变化,如三言二拍在沿袭述异志怪一脉的同时,还着重构建了侠女的气节和道德伦理观念,即三言二拍更贴近百姓生活,叙事更细致,承担了更多的教化、引导以及警告世俗人心等社会生活化的目的。

首先,对侠女的认定标准扩展。

据今人观念,唐传奇和三言二拍均有身怀异术和身无异术两种侠女(如图一所示)。就身怀异术的红线、聂隐娘等侠女来看,唐传奇将其收入《太平广记·豪侠》,明末三言二拍则直接以“侠”称之,可知唐人和明人对侠女尚奇、尚术的一脉并无异议。但就无异术的侠女来看,从《太平广记》的目录分类可见,谢小娥、尼妙寂并未收录在《豪侠》条目,而是分别收录在《太平广记·杂传八》和《太平广记·报应二十七》中。《谢小娥传》文末强调的是:“君子曰:誓志不舍,复父夫之仇,节也;佣保杂处,不知女人,贞也。女子之行,唯贞与节,能终始全之而已,如小娥,足以儆天下逆道乱常之心,足以观天下贞夫孝妇之节。余备详前事,发明隐文,暗与冥会,符于人心。知善不录,非《春秋》之义也,故作传以旌美之。”[3]而李复言在《尼妙寂》中也只是称“妙寂一女子也,血诚复仇,天亦不夺”,以及“公佐大异之,遂为作传”,他是将《尼妙寂》当作报应不爽和“录怪”而视的。而凌濛初的《李公佐巧解梦中言 谢小娥智擒船上盗》在承袭《谢小娥传》故事本身的同时,在李公佐夸赞小娥为贞节之女之外,对谢小娥的赞赏显然拔高了一个层次,不仅称赞她是“有志妇人,赛过男子”的绝奇的女子,更将其目为侠女,并作诗称赞为“侠概惟推古剑仙,除凶雪恨只香烟。谁知估客生奇女,只手能翻两姓冤”[4]。因此,明代人在尚术一脉之外,为侠女广开道德节义或称为“贞烈”一途,这与欧阳修所编《新唐书》将谢小娥录入《列女》似有一脉相承之处。所以如李公佐所作谢小娥之“节”和“贞”的评语,与明代以标榜节义为侠的观念相合,导致在唐传奇或不当称侠的谢小娥在明代被明确认定为侠女。三言二拍在继承唐传奇故事之外,还汇聚有宋元以及明代故事,其中也不乏以道德节义为侠的女子,如南宋的严蕊③,她无意中卷入朱熹和唐仲友之间的矛盾,平白受了无限的冤屈和磨折,却能宁死不肯“自惜微躯,信口妄言,以污士大夫”。因她不肯诬招唐仲友一事,四方之人重她义气,那些少年尚气的朋友更将她比作古来义侠之伦。文末道:“后人评论这个严蕊,乃是真正讲得道学的。有七言古风一篇,单说他的好处:贱质何妨轻一死,岂承浪语污君子?……君不见贯高当时白赵王,身无完肤犹自强?今日蛾眉亦能尔,千载同闻侠骨香。”[5]将严蕊比作贯高,可见凌濛初对严蕊侠骨天成的胆魄、铮铮铁骨的人格的由衷赞赏和感叹,同时反映了明人对节义超群即为侠的认可。由此也可上溯推及后世以李寄斩蛇为侠女,当也是从后世重节义和胆魄上来。

红拂出自《虬髯客传》。考其题目,在唐传奇题名“虬髯客传”,显然此传的第一位次,是将虬髯客作为侠客而论的,因此红拂所为在当时人看来或许不能称侠。但明代张凤翼《红拂记》的《第一出 传奇大意》中已将其直接称侠,即“李靖人豪,张姬女侠”。嗣后冯梦龙的《情史·情侠》④也单独将“红拂妓”题为篇名,说明冯梦龙也认可“一眼便识卫公,又算定越公无能为,然后相从,是大有斟酌人”的红拂为侠女。正如鲁迅《中国小说史略》中所说“后世乐此故事,至作画图,谓之三侠”[6]。这说明红拂初或不以侠称而后世却以侠闻名,是因随时代人心变迁,人们渐渐认可拥有能“慧眼识人”进而相从之魄力的女子为侠所引起的。同样,卓文君也因慧眼识相如被收录在《情史·情侠》中。此外,陆蕙娘被凌濛初夸赞为“女侠堪夸陆蕙娘,能从萍水识檀郎”[4],这是因其虽身在骗局却能依靠智慧和善于识人而自媒自救,拥有超于常人的胆魄。由此可见,“善于识人”在明代人眼中是女子能称为侠的一种特质。值得一提的是《杜十娘怒沉百宝箱》中杜十娘。十娘虽错认碌碌蠢材,但却能怒而决断,耻与此辈为伍,亦不肯再从小人。且死后犹不忘柳遇春相助之恩,以明珠异宝报答。其恩怨分明,行事磊落,有大义、有气节,因此冯梦龙在文中也赞其为“千古女侠”。

因此,冯梦龙在《情史·情侠》中,将红拂、卓文君等无异术的女子归为情侠;凌濛初在《初刻拍案惊奇》中将谢小娥与古剑仙并论。相对于唐人来说,明人倾向于一方面延续唐人观点,称身怀异术的女子,如红线、车中女子为侠,另一方面从伦理道德即忠孝节义的角度将那些虽无异术却在节义上优于常人的普通女子称为“侠”。如谢小娥、田氏、闻淑女、闻俊卿、严蕊、杜十娘,且考察三言二拍所论平民侠女(如田氏、杜十娘、韦十一娘、陆蕙娘等),几乎都为明代人,由此可见,明代重节烈并着意搜集的风气。最后,慧眼识人、拥有超常胆识的女子也归为侠,如红拂、卓文君和陆蕙娘等。

其次,行文中是否寓意劝诫。

综观唐人论侠,文笔简练,少有规劝意味,多是记载当时怪民异事,所凸现的是浓厚“述异志怪”的性质。虽偶有劝诫、引导人心之语,如《红线》中所载“两地保其城池,万人全其性命,使乱臣知惧,烈士谋安。某一妇人,功亦不小。固可赎其前罪,还其本行”[3],但毕竟非篇篇若此。像《车中女子》《潘将军》等大多数作品在行文中几无劝诫之语。而明人论侠则多寓意劝诫:在“异术”之侠,则韦十一娘论侠重“义行”,乃是正面立说。唐赛儿作乱被杀则是反面告诫,得了道术,或持正为民或辅佐朝廷,自然建功立业,受人敬仰,而哨聚倡乱则为妖术杀身之鉴;在平民之侠,如严蕊因宁死不诬太守的义行,被世人认为堪比古来义侠之伦。而且三言二拍不仅行文中寄予赞赏情感,还以叙事完整的善有善报、恶有恶报的因果观念强化对“义”的认同。如严蕊篇,则以严蕊最终嫁得宗室子弟,成了终身结果,享用到底的善报体现因果不爽的应验。文中更是盛赞“是严蕊立心正直之报也”、“是真正讲的道学的”[5]。

所以唐传奇中的侠女尚奇、尚术,少劝诫,多述异志怪之作。而三言二拍一方面承继唐传奇尚奇、尚术的一脉,另一方面将伦理道德充斥其中:不仅在唐传奇疏略的异术侠女的节义上做了点评,如借《程元玉店肆代偿钱 十一娘云冈纵谭侠》中韦十一娘之口,评判了历代侠客,称唐代侠客虽煊赫,但却多罔利之辈,不顾好歹,后来皆得惨祸。而韦十一娘则恪守剑侠守则,不假术而妄用,诛杀亦有专司,行事皆“轨于正义”,是人间惩恶的义士。评价三鬟女子和车中女子为“这两个女子,便都有些盗贼的意思,不比前面这几个报仇雪耻,救难解危”[4]。而且大量地以平凡却忠孝节义超卓的普通女子为侠,慧眼识人的女子也被冯梦龙以“情侠”论,并在行文中多寓劝诫,尤以因果报应为强化手段,从而真正达到其“触里耳而振恒心”的目的。

此外,为强化因果、叙事完整以行教化的需要,除与唐传奇重复的侠女仍基本延续原文外,三言二拍的侠女几乎都叙事完整,善恶必报,有家可归。如严蕊最终嫁于宗室子弟,一根一蒂,立了妇名;田氏最终嫁于鲁学曾,夫妻和睦;而唐赛儿却因滥用术法,滋生战乱,最终死于非命。由此也可见,唐传奇显然并不担负教化使命,所以其对侠女结局的处理就比较随性,最终几乎都是不知所归。(当然也有道家出世思想影响。)如荆十三娘的“不知所止”、聂隐娘的“无复有人见隐娘矣”等等。

最后,三言二拍几乎囊括唐传奇侠女并有所添加。

三言二拍汇聚历代故事成书,故文中几乎囊括唐传奇所有侠女。如初刻卷四《程元玉店肆代偿钱 十一娘云冈纵谭侠》的入话历数红线、聂隐娘、崔妾、贾人妻、三鬟女子、车中女子。初刻卷五《刘东山夸技顺城门 十八兄奇踪村酒肆》入话中的黑长妇人即为《张季弘逢恶新妇》之新妇。初刻卷十九《李公佐巧解梦中言 谢小娥智擒船上盗》为敷衍《谢小娥传》之谢小娥与《尼妙寂》之妙寂的故事。在此之外,三言二拍大量增添身无异术却胆智超群的女子为侠,如田氏、闻淑女、卓文君等。红拂故事未记述,只在二刻卷三十四《任君用恣乐深闺 杨太尉戏宫馆客》的入话中提及“红拂离了越公之宅”。只有荆十三娘未见于三言二拍。

图一 唐传奇和三言二拍中的侠女按有无“异术”分类

图二 唐传奇和三言二拍中的侠女按是否“正义”分类

四、唐传奇至三言二拍侠女形象流变的原因

(一)唐代和明代所处社会阶段不同

自唐至明末,随着中国古代社会皇权意识的渐次加强,尚俗倾向的逐渐发展,伦常观念的不断强化,中国之社会世俗人心都发生了重大变化。这一变化体现在小说描写上,便是对伦理道德的渐趋侧重。

唐代可谓处于中国古代社会发展的顶峰,“是我国历史上最为辉煌的一个时期”[7]。唐代国力强盛,文化多元包容,思想束缚少,本去六朝世家大族不远,后期藩镇割据又导致未形成高度统一的思想文化集团,所以唐人写作并没有来自太多官方或私人的道德压力。明代处于我国古代社会发展的末期,自南宋兴起的理学,在明初历经朱元璋、朱棣的大力提倡后,成为官方的统治思想,朱元璋甚至将朱注四书定为科举用书,朱棣又命人编纂《五经大全》《四书大全》等科举用书。四书与科举相连,科举又与身份晋升、利禄之途相连,明代士人在此文化利禄政策下,背诵和揣摩圣人之义的过程实质也是自身德行的修养过程,所以士人的“气节操守,终明之世不衰”。不惟官场士人,因中国古代乡绅社会的特点,退隐、被贬官员或乡间知识分子都能自觉地以自身的修养行教化。官方也以表彰、免除本家徭役等激励手段,督促社会整体形成一种以气节操守为本的风气⑤。因此,伦理纲常观念深入社会各个阶层,人处其中而不觉其染。即使进步的文人,如王阳明虽在一定程度上解放了理学的严峻束缚,可是他在讲学时仍标举忠孝节义。甚至李贽作为颇有异端气质的“王学左派”,虽主张“童心”、“真性”,但他却在《复邓石阳》中剖白“绝未曾自弃于人伦之外者”,狱中仍自辩其学说“于圣教有益无损”。可知,无论恪守古训还是别开生面的文士,都能自觉坚守忠孝节义,这与明代整体文化氛围对人的熏染是分不开的。

由此,这种差别反映在对侠女叙述上,便是唐传奇中的侠女大致强调言行奇异,超出常人,并未有严格的“义”的考量,而三言二拍中的侠女,无论有无神怪叙事,都着意在“义”的构建。韦十一娘甚至从道义角度将剑侠起源上溯至黄帝受兵符于九天玄女,黄帝之臣风后习之并传授,站在来源的制高点上给予剑侠以官方身份,从正义与否上评判了历代剑客的作为,“术”的非公仇不可乱用(如若罔利之辈,不顾好歹,后来皆得惨祸等)。而严蕊、田氏等平凡女子能称侠也是因为节义超群。所以三言二拍正如《二刻拍案惊奇·序》所言“唯污蔑世界之谈,则戛戛乎勿去”,如《醒世恒言·叙》所言“以《明言》、《通言》、《恒言》为六经国史之辅”。总之,三言二拍的创作目的都是士人自觉地以小说行教化,以意存劝讽而期使人“以为忠臣孝子无难”。这实质是与明代社会政治文化等时代特征一致的。

(二)创作者不同

唐传奇作者大多为进士且地位稍高,如元稹、牛僧孺、李公佐等均为进士。而蒋防、沈既济等人虽生平事迹不甚详细,但蒋防出身蒋氏望族,兼被李绅击节举荐,历任知制诰、翰林学士等职;沈既济官史馆修撰、礼部员外郎等。此外杜光庭官至户部侍郎;段成式乃尚书左仆射段文昌之子,累官迁尚书郎等。这些都说明唐传奇作者至少为中上层文人。三言二拍的写定者为冯梦龙和凌濛初,冯凌二人一生沉沦下僚。冯梦龙直到57岁(崇祯三年)时才补为贡生,后升任福建寿宁知县。凌蒙初60岁才以副贡授上海县,虽也与显宦朱国桢等人交厚,但与冯梦龙一样,他始终也未考中举人。二人也都曾从事刻书以及小说、戏剧或民歌、笑话等民间文学的整理和创作。而且,凌濛初一腔爱国热血,最终为民而死;而冯梦龙则为民奔走,最终忧愤去世。他们长期处于中下层并因此熟悉中下层平民的生活以及喜怒哀乐的经历,和为国为民不惜牺牲的秉性气节,注定了他们的创作必然会以家国天下的道德劝诫为宗旨,从而达到“触里耳而振恒心”的教化目的。

唐传奇为男性作者,他们对侠女的叙事为男性视角的女性叙事,加之唐风气象豪迈,身处其间的侠女必然也得其浸濡。故唐传奇叙事多呈“刚烈、凶猛的男性化风格特征”[8]。由此唐传奇所叙的女侠多刚健洒脱,行迹莫名。如《聂隐娘》中聂隐娘的师父(尼)斥责聂隐娘:“已后遇此辈,先斩其所爱,然后决之。”[3]而贾人妻则亲断子命而去。所以唐传奇叙事更多地以不食人间烟火、怪异惊人、超凡脱俗为旨趣。三言二拍大量的故事来自流传已久的宋元明话本。所传故事在话本流传阶段,便多有女性说书人,如宋代“计讲说史书的女流有张氏、宋氏、陈氏;说经的有陆妙静、陆妙慧,讲小说的有史惠英等”[9]。元代“《青楼集·时小童传》载:“善调话,即世所谓小说者。如丸走坂,如水建瓴。女童亦有舌辩。”[9]因此即使三言二拍最终经冯凌二人汇编,但女性说书人在说书过程中以女性立场演说女性故事的加工成分也不可磨灭。加之冯梦龙本身也是“情教”观的持有者,所以三言二拍中的侠女多具迎合大众审美的世俗化成分,侠女本身也大都是有法可效的无异术平民。在此情形下,称气节犹胜或慧眼识人的女子为“侠”便成为一种自觉趋向。

(三)接受者不同

唐传奇的接受者多是当时的官员阶层。唐传奇或闲话,或行卷,或别有寄托,反映的都是上层文人的审美情趣,非为适俗而作。而三言二拍的接受者多为中下层人民,民智所限,必然事必尽意,寓意劝惩,顺应人民的审美情趣。此外,唐传奇和三言二拍在论述上的事必尽意与否,也与文言和白话的文体差别有关。这显然不止是为行世,也是受接受者的文化程度影响的。

因此,唐传奇的记述,重在搜奇记异,不须事事点明。正如“郭箴一《中国小说史》评价的,‘唐人所作传奇……其事多悲剧,故其文多哀艳动人,不似后来才子佳人小说,其结局十九为大团圆,读毕后使人没一些味儿可寻’”[8]。“有味儿可寻”即一种韵外之致、味外之旨,讲究恰到好处、戛然而止,故唐传奇侠女多在事成后隐身世外,不知所踪。这些都与唐传奇的创作和接受者均为文人有直接关系。其次,卞孝萱先生在《唐人小说与政治》中认为《红线》、《聂隐娘》与杜甫诗歌一样,反映的是一种仁政的政治理想。是故与三言二拍一样,也会寓意劝惩,有“义侠”一类,但唐传奇的价值判断明显要更加内隐于事。而三言二拍则“为市民写心”之作,所以事必尽意,劝惩之言溢于言表,以期达到“怯者勇,淫者贞,薄者敦,顽钝者汗下,虽日讼《孝经》、《论语》,其感人未必如是之捷且深也”[10]的效果,故行文多阐明教化,满篇忠孝节义、善善恶恶。

(四)创作目的不同

唐人传奇大致有五个创作目的,即述异志怪、干谒、攻击政敌、婚宦兴寄、寓言实事。而唐传奇的侠女叙事大致集中在述异志怪、干谒和寓言实事上,所以行文间“义”与“不义”并存,多着眼于志怪存录,追求一种高远、超越世俗的审美志趣等。即使记载“义侠”之类,也多味外之旨,似宋人赵彦卫所称“诗才、史笔、议论”中“诗才”和“春秋笔法”。

而三言二拍大致有两个创作目的:一是教化,二是盈利。三言二拍的创作是因贾人(肆中人)所请,即能否行世便是作者考虑的重要原因之一。所以在行文中难免有媚俗成分,以迎合民众的世俗审美心理。但三言二拍更根本的创作目的是“嘉惠里耳”、“主于劝戒”。冯梦龙认为“天下文心少而里耳多”,意识到说话艺术具有令“怯者勇、淫者贞、薄者敦”的感染力。所以他和凌濛初编写小说的目的便在于导愚适俗,使人“为忠臣孝子无难”。故三言二拍的侠女叙事由多重伦理道德构建,在行文中力主劝化。二刻卷十二《硬勘案大儒争闲气 甘受刑侠女着芳名》也说得很清楚:“看官听说:从来说的书不过谈些风月,述些异闻,图个好听。最有益的,论些世情,说些因果,等听了的触着心里,把平日邪路念头化将转来。这个就是说书的一片道学心肠,却从不曾讲着道学。”[5]所谓“触着心里,把平日邪路念头化将转来”便是三言二拍所认为于民众的最大裨益,也即冯凌二人的一片道学心肠。

五、结语

据现存文献,侠女形象大致历经越女、比丘尼、李寄、唐传奇、三言二拍、侠义公案以至新派武侠的发展脉络,而唐传奇和三言二拍所叙侠女以量多质胜自然成了其中两个重要的节点。

唐传奇之前,侠女数量少且不直接以侠称⑥,而唐传奇中的侠女则数量多且直接冠名侠女。之所以在唐代出现大量的侠女,路云亭在《道教与唐代小说》 一文中指出这一现象是“由道教文化中阴柔守雌精神与中晚唐特定的政治环境所决定……所以唐代豪侠小说在侠人物形象的塑造上,第一次让大量的女性成为其作品中的主要人物”[11]。唐代推崇道教文化,道教文化将男性与女性对等看待的思想也“波及到了唐代的传奇小说……而豪侠小说中女性主人公与女侠形象产生在这种文化背景中就不足为怪了”[11]。此外,唐传奇中女侠的大量涌入与唐代女性地位提高也有一定关系。且唐传奇中豪侠小说产生背景多在中晚唐,有学者认为是与一部分杂技艺人由于安史之乱从宫廷流落民间有关,所以潘将军等篇所叙怪异身法也源于此。而三言二拍出现在晚明思想活跃的江南地区,经济发达,民风开化,冯凌二人思想博通,加之历代说书艺人的参与整理,所以对女性的睿智以及“术”有更多的尊重和赞赏,故三言二拍重搜集侠女的事迹也理必如此。

自越女至唐传奇,侠女塑造多为剑侠且带有神异色彩,“苏轼认为这些是由于女性的柔弱引起的,‘吾闻剑侠世有之矣,然以女子柔弱之质,而能持刃以决凶人之首,非以有神术所资,恶能是哉’”[12]。所以侠女大概因本身素质限制,从一开始便是以“异人”形象进入文学作品的。但发展至三言二拍,却大量地以无异术的平民女子为侠,即由唐传奇的外在“超异”叙事,如聂隐娘“化为蠛蠓,潜入仆射肠中听伺”转变为大量存在的以内在人格力量“超异”的侠女为叙事重点,如严蕊宁死不污士大夫的高尚气节等。这是随时代发展,人们对客观世界的认识逐渐完善决定的。比唐传奇更早的《搜神记》直接标明“发明神道之不诬”,李寄斩蛇的外在叙事框架也是大蛇为妖,比丘尼自毁其身都事涉神怪。而唐传奇则脱去了部分神道叙事,侠客也有以气节称侠之人,如冯燕和胡证,但侠女或许正如苏轼所言,由于自身所限,故多有异术且以适合女子本身柔弱矫捷的异术为主,如红线的神行术,车中女子的“飞出宫城”等。(这与越女是一脉相承的。)而发展至明代,整个社会进一步世俗化、人性化,除了韦十一娘、李氏等为异术侠女之外,大部分的篇章都为以道德气节而称侠的女子,如严蕊、杜十娘、闻淑女等。

唐传奇去六朝不远,记述侠女也多搜奇记异。且创作者和接受者多为文士本身,创作目的基本以遣怀和寓言实事为主,所以唐传奇多见“诗才、史笔、议论”,文风也多味外之旨和“春秋笔法”。而三言二拍为导愚适俗和商业而作,加之明代文人在四书五经的浸润下,无论王学还是理学,无论是否融合佛道思想,文人都自觉以忠孝节义为准的,以佛道“二教为儒之辅”[14]。吴光正因此指出:“因果报

表一 唐传奇和三言二拍侠女形象列表

应展现于小说中‘表明作为主文化的儒家文化和亚文化的佛教文化完善地融为一体,共同实现人生的救赎和劝谕’。”这与唐代多元化且不以儒家为至尊的价值追求有着较大区别。所以以济世理想汇编整理,达到“触里耳而振恒心”[13]和迎合百姓趣味就成了自觉的价值追求。因此三言二拍多有可尊敬、可仿效的以道德气节为胜的侠女,叙事也有始有终,因果事事详细,以最大限度劝世行教化。

总之,在中国古代侠女系统中挑选唐传奇和三言二拍来比较女性形象塑造的异同,可略见中国古代侠义小说自唐至明的发展轨迹,进而追溯侠女题材的产生和变迁原委。丹纳称“文学作品既不是一种单纯的想象游戏,也不是狂热的头脑的一种孤立的遐想,而是时代风尚的副本,是某种思想的表征”[14]。因此,侠女在古代历史发展中逐渐世俗化,由录怪为主的江湖化、文人化的剑侠,逐渐贴近民俗日常,大量出现生活化、平民化的侠女。即由超尘脱俗渐渐沾染红尘烟火,这与整个古代社会政治经济思想发展步调基本一致,基本可以“文史互证”论处。而冯凌二人自觉的社会责任意识和出版为主的创作目的,也决定了三言二拍的篇篇道德化倾向。无论如何,自唐传奇到三言二拍,侠女的内涵和范围较唐传奇更丰富宽广,道德意识更强,更具有自觉的导愚适俗的目的,更加适应越来越人性化的社会生活。

[注 释]

①侠女的分类详见图一和图二。

②此处对唐传奇和三言二拍中侠女的统计,仅代表个人观点,乃初步探索成果,精确数字仍有待专家意见和商榷。

③严蕊故事见于二刻拍案惊奇卷十二《硬勘案大儒争闲气 甘受刑侠女着芳名》。

④《情史》、三言均为冯梦龙所著,因此,冯梦龙在《情史》中对红拂和卓文君的定位,可以拿来看作其对三言所记载的红拂和卓文君的看法。

⑤如针对女性,陈东原在《中国妇女发展史》中就有言“明朝是奖励贞洁最有力的时代”。

⑥唐以前侠女文献留存至今的寥寥,或许当时存有但后世毁于战火等不可抗力因素也未可知,但因今日不可见,故现今只以可见文献论述侠女形象。