左束支起搏的心脏电学和机械同步性及中远期导线稳定性研究

蔡彬妮,李琳琳,黄心怡,陈巳梅,郭晋村,常栋,李强,苏茂龙

左束支起搏(LBBP)是一种新兴的起搏术式,理论上其通过夺获左束支或其分支,使电激动在左侧传导系统内迅速扩布,可以实现左心室同步,预防传统右心室起搏带来的不良效应。当前LBBP 作为最热门的生理性起搏方式得到广泛推广,然而有关LBBP 的同步性以及其远期导线稳定性如何鲜有报道,本研究总结了我中心近一年完成LBBP 的患者资料,观察LBBP 的电学和机械同步性以及中远期导线参数稳定性,旨在评估其生理性以及可靠性。

1 资料与方法

研究对象:连续入选2018 年1 月25 日至2019年1 月25 日于厦门大学附属心血管病医院符合起搏适应证并成功施行LBBP 的患者96 例,筛选其中诊断病窦综合征(SSS)伴基线QRS 时限正常(<120 ms)植入双腔起搏器且声窗满意的患者36 例进行心室同步性分析。该研究通过厦门大学附属心血管病医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。临床试验注册:中国临床试验注册中心1800020104。

LBBP 的器械以及操作方法:连接pruka 多导心电记录仪(GE,美国)记录12 导联心电图以及腔内电图。选用美敦力3830 导线(69 cm,美敦力,美国)配合C315HIS 鞘管(美敦力,美国)。采用Huang 等[1]的操作方法,常规穿刺左腋静脉后,J 型导丝引导下送入C315HIS 鞘管至右心房,经鞘管送入3830导线,连接多导分析仪,右前斜位30 度下标测希氏束电位,以此为标志将鞘管往心尖方向前行约1~2 cm,3830 导线电极头端出鞘,连续以5 V 起搏寻找V1导联起搏QRS 波群呈“W”形态的右心室间隔位点,定位后旋入3830 导线,先快速拧入约6~7 mm后转缓慢旋转,旋入过程中动态监测3830 导线单极阻抗、单极起搏图形以及测量高电压(5 V)、低电压(阈值电压)起搏状态下的左心室达峰时间(LVAT)。到位后记录自身心律下有无P 电位,测试起搏阈值、感知以及阻抗。撤去HIS 鞘管后再测试参数,满意后连接脉冲发生器(美敦力,美国)。

左束支夺获的标准(图1):参考Chen 等[2]报道的LBBP 心电特征而设定(前2 条必须满足,第3 条非必须):(1)起搏图形:单极起搏V1导联呈右束支阻滞形态;(2)LVAT:测量V5导联起搏脉冲到R 波顶峰的间期即LVAT,高电压(5V)起搏下LVAT<70 ms,且高低电压起搏LVAT 基本一致;(3)记录到P 电位。

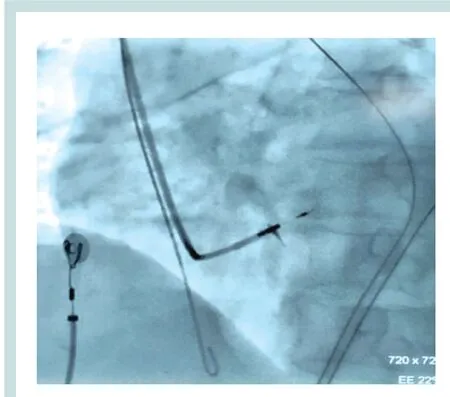

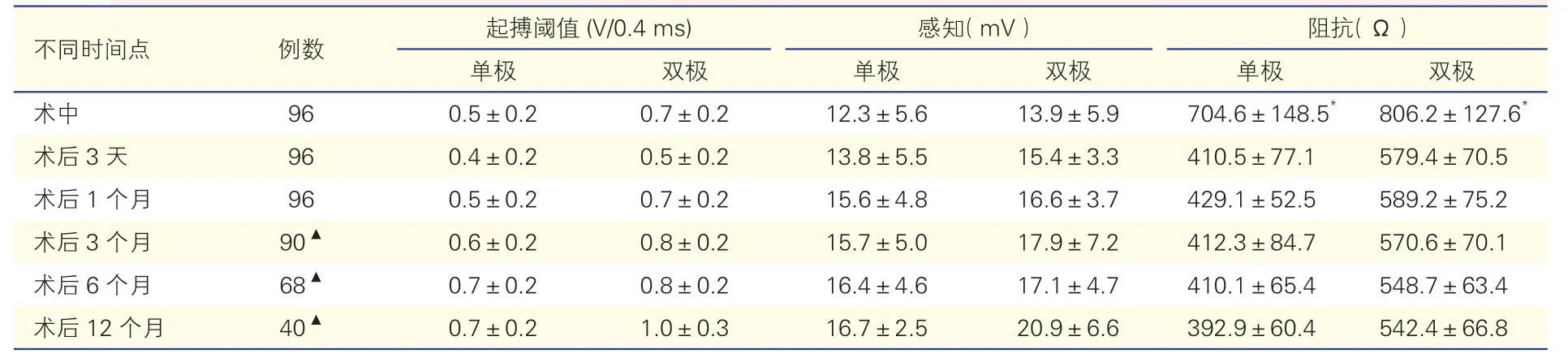

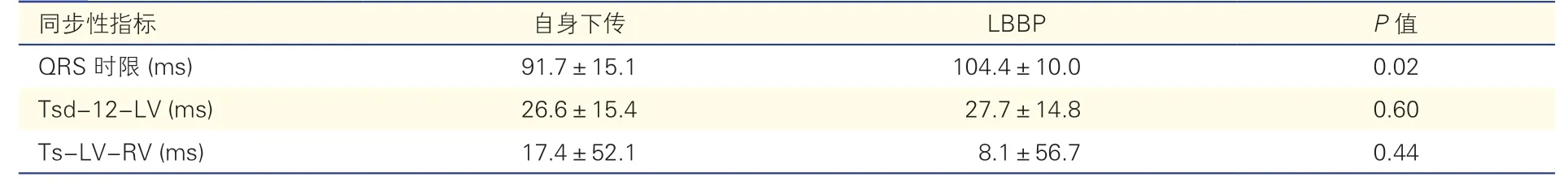

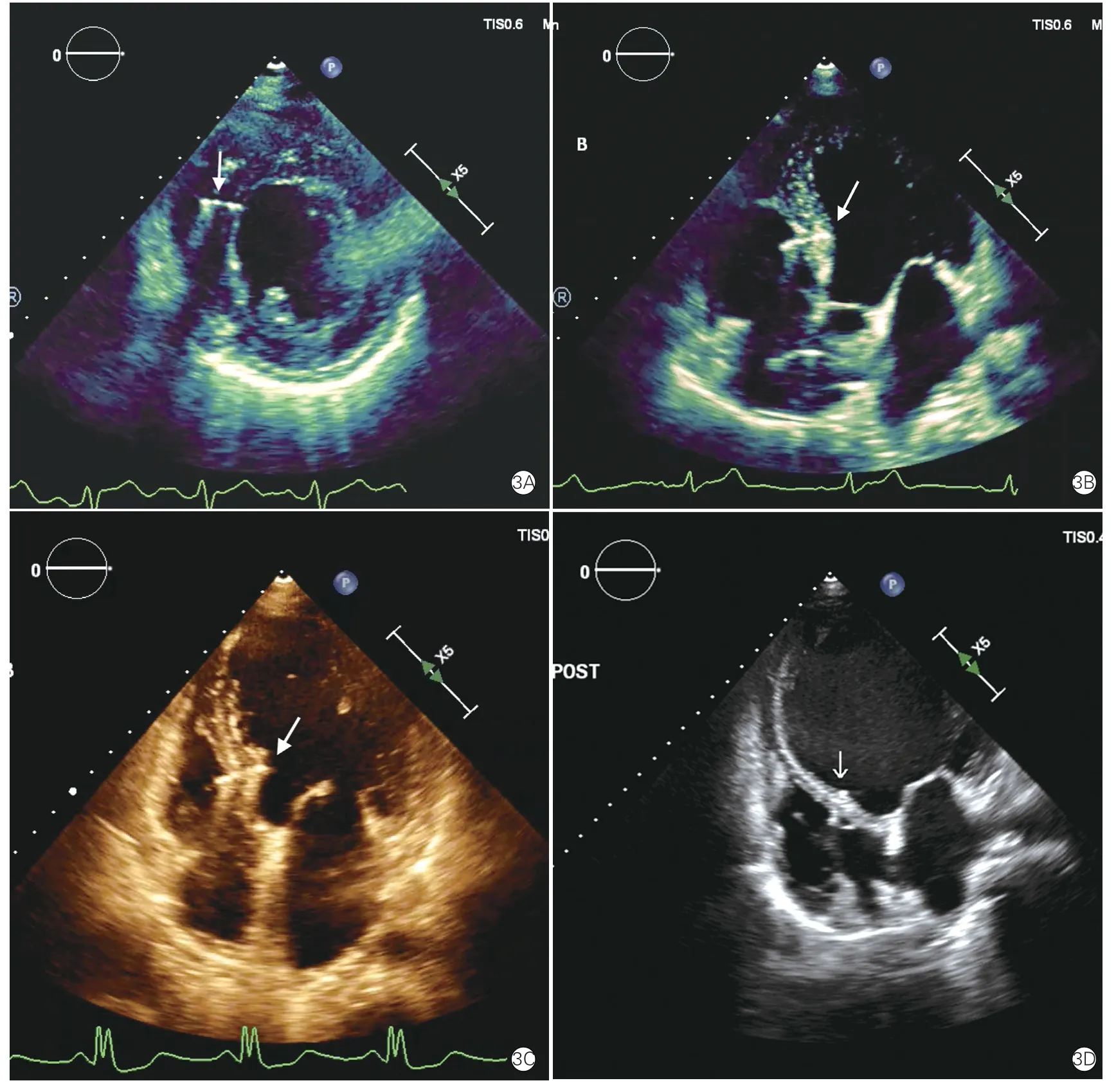

数据收集:记录患者的基本临床信息及检查结果。术中采用美敦力2290 分析仪测试3830 导线单极及双极的参数,包括起搏阈值、感知及阻抗;随访导线参数:术后3 天、1 个月、3 个月、6 个月以及12 个月行起搏器程控,采用美敦力2090 型程控仪分别测试导线单、双极参数,测试时连接体表心电图以助判断束支夺获阈值。收集心室同步性数据:术后3 天进行心室同步性指标采集。起搏器程控分为两种状态:(1)AAI 模式:起搏器工作方式为心房起搏-心室感知,保证激动沿自身传导束下传心室;(2)DDD 模式且房室间期 QRS时限测量:分别描记两种状态下的心电图,由心电图医生应用aECG-Net 心电及电生理网络系统软件V3.0(厦门纳龙科技有限公司,中国)于12导联同步100 mm/s 走速下采用电子分规测量3 个连续的QRS 时限,取其平均值。 机械同步性指标测量:应用飞利浦EPIQ 7C 彩色多普勒超声诊断仪,配备经胸三维相控阵探头X5-1(频率1.0~5.0 MHz),采集两种状态下的超声图像。组织多普勒显像(TDI)模式下,调整帧频和速度范围至最佳,依次采集心尖四腔心、二腔心和心尖长轴3 个切面的连续4 个心动周期图像,TDI数据采用工作站QLAB 10.8(飞利浦医学系统)及分析软件SQ(飞利浦医学系统)脱机分析。将取样容积分别置于右心室游离壁(心尖四腔心切面),后间隔和侧壁处(心尖四腔心切面),前壁和下壁处(心尖二腔切面),前间隔和后壁处(心尖长轴切面),分别测量QRS 波起点至右心室游离壁及左心室6 处室壁基底段和中间段的收缩速度峰值时间(Ts),以3 个心动周期的平均值作为统计分析数据。计算左心室侧壁基底段与右心室游离壁基底段Ts 之差(Ts-LV-RV),左心室12 节段Ts 标准差(Tsd-12-LV),Tsd-12-LV ≥33 ms 定义为左心室内不同步,Ts-LV-RV ≥40 ms 定义为左右心室间不同步[3]。 图1 左束支起搏心电图特征 导线稳定性观察:术后1 周内行超声心动图检查观察电极头端位置;随访中远期3830 导线起搏、感知以及阻抗参数;术后6 个月及12 个月复查超声心动图观察电极头端位置以判断是否穿孔或脱位,记录中远期导线穿孔及脱位率。定义慢性阈值升高为:起搏阈值较植入时升高1.0V/0.4 ms 以上或者起搏阈值>2.5 V/0.4 ms。 并发症观察:记录围手术期及随访期内所有相关并发症。 统计学分析:采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。首先行Shapiro-Wilk 正态性检验,符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,差异比较采用t检验,若不符合正态分布则行非参数检验;SSS 患者LBBP 和自身传导状态两两比较采用配对t检验。计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。 一般资料:男性占46.9%(45/96),年龄(67.2±7.4)岁。其中房室阻滞(AVB)占53.1%(51/96),SSS 占40.6%(39/96),扩张型心肌病伴完全性左束支阻滞(CLBBB)占6.3%(6/96)。左心室舒张末期内径(LVD)(51.4±7.6)mm,左心室射血分数(LVEF)为(58.7±12.4)%。合并结构性心脏病 8例,冠心病 7例,高血压 18例。植入起搏器类型:VVI 起博器7 例(7.3%),DDD 起博器83 例(86.5%),心脏再同步化治疗(CRT)6 例(6.3%)。 急、慢性期导线参数:96 例患者术中监测导线单极阻抗,随着3838 导线头端拧入心肌单极阻抗测值逐渐上升,当端极接近左心室心内膜下时阻抗呈下降趋势,到位时测试端极单极阻抗为500~800(704.6±148.5)Ω,环极单极阻抗为250~500(426.2±108.7)Ω。导线单、双极起搏阈值、感知测值均良好。环极阻抗>300 Ω 者以环极作为阴极测试起搏阈值<1.5 V/0.4 ms,结合鞘内造影显示环极进入右心室心内膜下(图2),45 例(46.8%)患者阳极夺获阈值<2.5 V/0.5 ms。术后3 天测试导线单、双极起搏阈值及感知参数均较术中变化不大,但阻抗明显下降[单极阻抗:(704.6±148.5 )Ω vs(410.5±77.1)Ω;双极阻抗:(806.2±127.6)Ω vs(579.4±70.5)Ω,P<0.001]。术后随访6~18 个月,导线单、双极起搏阈值、感知以及阻抗参数均稳定(表1),最高起搏阈值测值为单极1.25 V/0.4 ms 及双极1.5 V/0.4 ms,无1 例发生慢性阈值升高。 图2 鞘内造影显示环极进入右心室心内膜下 表1 导线参数随访结果() 表1 导线参数随访结果() 注:▲:随访病例。与术后3 天同指标比较 *P<0.001 36 例患者心室同步性评估:工作电压下(2.5 V/0.4 ms)所有患者的LBBP 起搏图形均表现为QR或Qr 型,起搏QRS 时限为(102.6±10.4)ms。39例SSS 患者中除外2 例声窗不理想以及1 例合并束支阻滞者,余36 例SSS 伴基线QRS 时限正常的患者进行自身下传以及LBBP 两种状态的同步性比较。心电图显示起搏QRS 时限较自身增宽[(104.4±10.0)ms vs(91.7±15.1)ms,P=0.02]。TDI 显示两组左心室室内以及左右心室间同步性指标均无差异(表2)。 表2 SSS 伴基线QRS 时限正常患者LBBP 与自身下传同步性比较(n=36,) 表2 SSS 伴基线QRS 时限正常患者LBBP 与自身下传同步性比较(n=36,) 注:SSS:病窦综合征;LBBP:左束支起搏;Tsd-12-LV:左心室12 节段收缩速度峰值时间(Ts)标准差;Ts-LV-RV:左心室侧壁基底段与右心室游离壁基底段Ts 之差 导线稳定性观察:所有患者术后1 周内接受超声心动图检查以观察电极头端位置,结果显示电极头端接近或到达左心室室间隔面内膜下(图3 A、3B);有3 例患者出现端极螺旋顶起内膜的征象,但未穿出进入左心室,均为室间隔较薄的扩张性心肌病患者(图3 C、3D)。其中1 例术后1 年心脏逆重构满意,LVD 从术前80 mm 缩小为55 mm,室间隔厚度从术前7.8 mm 增加为10.2 mm,超声心动图显示导线头端位于左心室内膜下,位置满意。随访期内无一例发生导线脱位或电极穿孔进入左心室内。 图3 超声心动图显示3830 电极头端位置 并发症随访结果:(1)术中并发症:操作鞘管时出现右束支阻滞11 例(11.5%),10 例术毕即恢复,另1 例于术后次日复查心电图显示右束支阻滞消失。无一例发生操作导致的左束支阻滞。术中操作时3例发生3830 导线端极穿透室间隔左心室内膜,均表现为单极阻抗骤降至500 Ω 以下伴起搏阈值升高,原来记录到的电位消失或变小,给予回撤导线并更换位置重新固定,无心包积液及栓塞事件发生。(2)术后并发症:围手术期所有患者无心包填塞,瓣膜及腱索损伤、主动脉及冠状动脉损伤以及栓塞事件发生。随访6~18 个月,无导线脱位、电极穿入左心室内、栓塞以及囊袋感染等并发症发生。 研究已经证实长期右心室起搏(RVP)可引起心室内及心室间失同步[4-5],导致心力衰竭(心衰)以及心房颤动的发生。更生理的起搏位点是起搏治疗追求的目标。希氏束起搏(HBP)被认为是最生理的起搏,研究表明HBP 较RVP 缩短QRS 时限,改善心脏同步性及心功能[6-7]。大样本非随机对照研究显示HBP 较RVP 降低死亡以及心衰的复合终点事件[8-9]。自2000 年永久性HBP 应用于临床以来,在专用器械辅助下HBP 的成功率已经明显提高,但这一技术的推广仍不尽人意[10]。究其原因,受限于解剖等因素,HBP 存在一系列缺陷:起搏阈值偏高、感知偏低且容易出现远场感知、一旦传导系统病变进展可能导致失夺获,其远期的稳定性及安全性仍令人担忧[11-14]。这些固有的缺陷使得HBP 难以在临床上广泛应用。 LBBP 是新兴的生理性起搏术式,由国内学者Huang 等[15]于2017 年在全球范围内首次报道,他们的团队将LBBP 应用于心衰伴完全性左束支阻滞的患者取得了显著的临床疗效,且长期随访导线参数稳定。此后2018 年Chen 等[16]报道了LBBP 与RVP 比较的小样本研究结果,显示LBBP 的起搏QRS 时限明显较RVP 缩窄,且短期随访导线参数稳定,初步验证了其可行性。左侧传导束的网状分布为LBBP 提供了解剖基础,相较希氏束其可起搏的空间更广,可获得更高的成功率[17]。LBBP 在起搏左束支的同时能低电压夺获传导束周围的心肌以及内膜,起到良好的后备,防止传导系统病变进展带来的隐患,克服了HBP 的诸多缺陷,因此LBBP 这一术式一经提出就被广为接受。然而LBBP 是否如HBP 一样生理,其电学、机械同步性以及远期的稳定性如何?这些均是需要关注的问题。 在工作电压下,LBBP 起搏心电图是传导束与局部心肌同时被夺获形成的融合波。LBBP 使电激动沿着左侧传导系统在左心室内迅速扩布,而右心室激动相对滞后,因此起搏图形表现为右束支阻滞样形态,有别于自身经房室束下传的QRS 波形。LBBP时虽然右心室激动相对滞后,但激动沿左侧传导系统前传的同时也可逆传希氏束并经右束支快速激动右心室肌,因此有别于经典的右束支传导阻滞LBBP起搏QRS 时限通常无明显增宽。正如本研究中36例基线QRS 时限正常的SSS 患者LBBP 起搏QRS 时限较自身略有增宽[(104.4±10.0)ms vs(91.7±15.1)ms,P=0.02],但基本在正常范围(<120 ms),与Chen 等[16]及Hou 等[18]的小样本报道一致,前者报告起搏QRS时限(117.8±11.0)ms,后者(111.9±10.8ms)ms。起搏QRS 时限缩窄提示LBBP可实现心脏电学同步。 LBBP 良好的电学同步是否一定伴随理想的机械同步?Hou 等[18]研究显示,LBBP 优于RVP,可获得与HBP 一样的左心室内同步性。我们前期的研究也显示LBBP 起搏时左心室收缩同步性优于RVP,且左、右心室收缩同步性及心功能与自身传导时无差别[19]。本研究采用TDI 技术这一相对成熟的评价心肌同步性的方法,对心室不同节段局部心肌机械运动参数进行定量分析,对比经自身传导束下传与LBBP 两种状态下的心室机械同步性,结果显示两者的室内以及室间同步性均无差异,提示LBBP 可以保持正常的左心室内同步性,同时对室间同步性无明显影响。有别于既往研究选择不同患者进行组间比较以评估不同起搏方式的差异,本研究设计选择SSS 患者进行自身对照旨在消除不同个体间的差异以减少样本量小带来的统计学偏倚,结果可信度更高。研究结果显示LBBP 保持了良好的电学与机械同步性,显然是一种生理性起搏方式。 作为一种新技术,远期可靠性评价非常重要。3830 导线并非为置入间隔深部而设计,在旋入室间隔深部后可造成电极周围强烈的心肌损伤反应,且电极长期受到心肌收缩的挤压,是否会导致电极头端回退、导线损坏、慢性起搏阈值升高、导线脱位以及穿孔?目前导线的稳定性观察仅见小样本短期随访结果[16,18,20],而远期导线稳定性更值得关注。笔者的研究中所有患者术中均获得理想的导线参数,术后6~12 个月导线参数仍保持稳定,中长期随访无一例发生导线脱位及穿孔,结果满意。 综上,本组单中心的数据显示LBBP 电学同步性良好,保持了室间以及室内的心脏同步性,导线参数满意,中远期稳定,安全性良好,克服了HBP的缺陷,是一种值得推广的生理性起搏术式。

2 结果

3 讨论