社会工作介入“医养结合”型养老模式研究综述

肖继琴 陈燕

(沈阳化工大学 人文与社会科学学院,辽宁 沈阳 110000)

养老问题是当前世界各国和地区广泛关注的重要问题,也是影响社会经济发展的重要因素。作为拥有世界最多老年人口的国家,截至2016年末, 我国60周岁老年人口有2.1亿,占总人口的15.5%,远远超过10%的国际老龄化标准[1]。十九大报告中明确提出:要积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。传统的养老服务模式使养老服务供给紧张,同时普遍的“押床”现象又造成医疗资源的浪费,养老与医疗分离难以满足老年人的需求,在这样的背景下,养老与医疗相结合的创新养老服务模式具有极大的现实性[2]。医养结合模式是促进医疗卫生和养老服务相融合的新型养老模式,即把基本生活照料、康复护理、精神慰藉和紧急救助合为一体的新型复合型养老服务模式[3]。现阶段的医养结合养老模式主要有三种:在医疗机构增设养老服务或在养老机构增设医疗服务资质、医养结合进入社区和家庭、医疗机构与养老机构合作。

目前,我国医养结合养老的发展尚处于试点阶段,没有形成统一的运作机制,在资质获取、准入程序和条件、人员准入标准等方面尚无统一的规范[4]。同时,社会上没有足够的资金投入到“医养结合”领域,政府投入资金有限,制约了医养结合养老模式的迅速发展[5]。总体来看,我国医养结合发展水平还处于较低水平。社会工作作为一门助人工作,它是一种以利他主义价值观为指导,以科学的知识为基础,运用科学方法助人的服务活动。2015 年 6 月《全国精神卫生工作规划》出台,提到加大精神卫生社会工作专业人才队伍建设力度,有效发挥其在精神卫生服务领域中的独特作用,老年人的精神卫生服务也包括在其中。这就为社会工作介入养老服务提供了政策支持[6]。社会工作者在医养结合发展的过程中,可通过专业方法直接或间接介入其中,在医养结合事业发展的过程中发挥力量。

本文旨在通过检索相关文献,了解和把握社会工作介入“医养结合”型养老模式研究的现状,从中发现社会工作介入医养结合研究的不足,为今后的研究提供方向。

1 文献基本情况概述

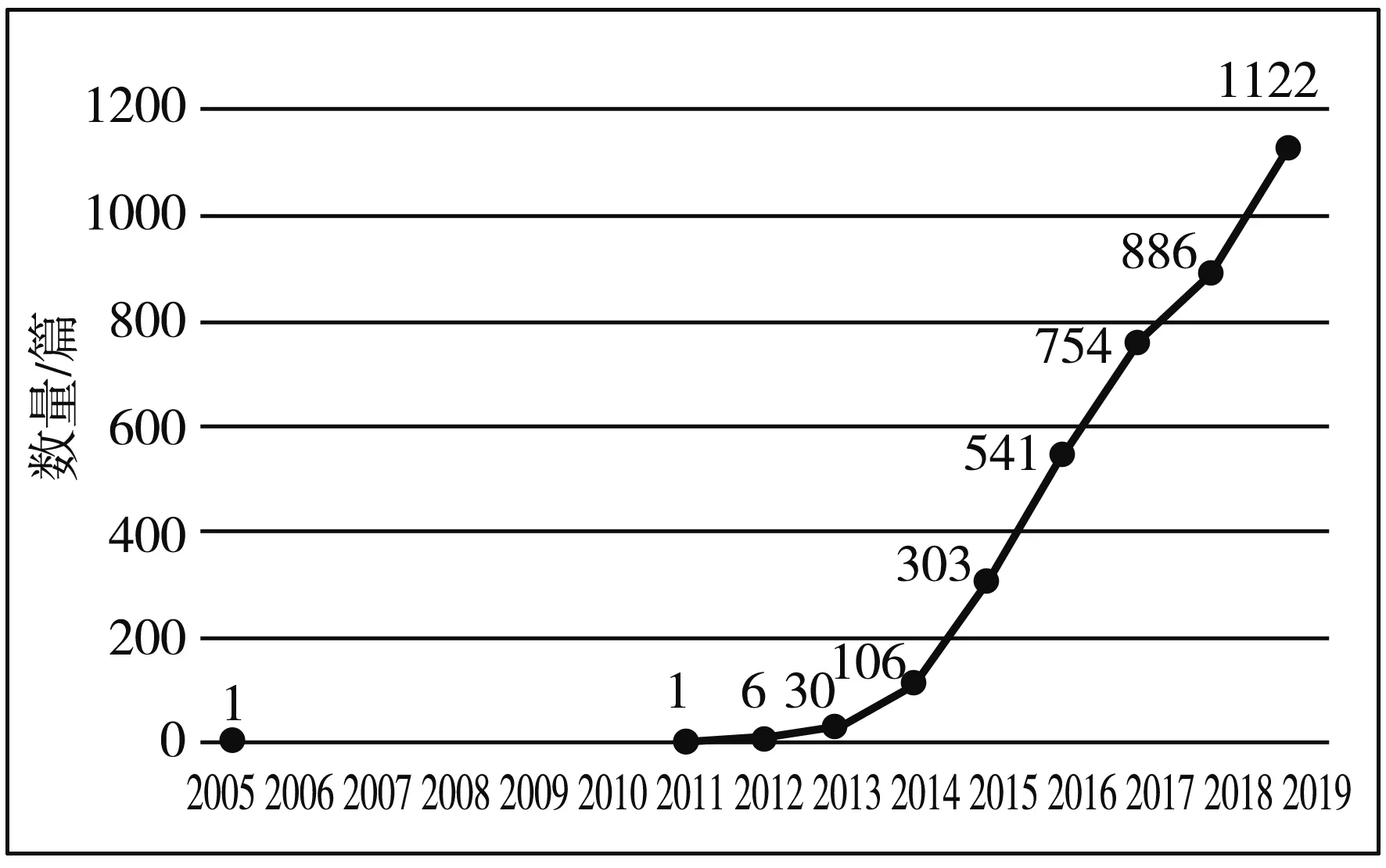

2019年7月2日,笔者在中国知网(CNKI)上以“医养结合”+“养老”为主题词进行检索,发现自2005年起到笔者搜索之日出现“医养结合”字样与“医养结合”相关的文献共有2 899篇(见图1);以“社会工作”+“医养结合”为主题词进行高级检索发现共有38篇,逐篇阅读标题和摘要,排除重复文献、个人观点、专家意见及评论等不符合纳入标准文献后最终纳入26篇(见图2)。

如图1所示,我国学者关于“医养结合”的研究从2011年开始并逐年增加,在2013年以后有关“医养结合”的研究急剧增加。通过网上搜索发现,2011年国务院办公厅印发了《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》和《社区服务体系建设规划(2011—2015年)》,提出重点推进医护型养老社会建设,虽未明确提出“医养结合”这一概念,但是在政策内容中已经开始对满足老年人康复护理的需求予以重视; 2013年国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》,正式将“积极推进医疗卫生与养老服务相结合”作为养老服务业发展的6大主要任务之一。由此可以看出“医养结合”政策的出台与支持使学者们对其关注逐渐增加。

图1 “医养结合”类文献年份分布表

由图2可以看出,关于社会工作介入“医养结合”类的文献从2015年开始渐渐增加,总的来看,期刊类文献相对较多,会议、硕士类文献较少。

图2 社会工作介入“医养结合”类文献种类年份分布表

2 社会工作介入“医养结合”型养老模式的相关研究

2.1 社会工作介入“医养结合”型养老模式的必要性与可行性

医养结合模式存在的必要性就在于最大程度去满足老年人被照护的需求、看病住院和精神慰藉得到满足的需求,并且拥有良好的养老服务体系。通过阅读文献,笔者发现共有11篇论证了社会工作介入“医养结合”型养老模式的必要性、可行性。

李涵(2016)等学者认为社会工作作为一项专业助人工作,社会工作者能够运用专业的价值理念、理论和方法技巧,在为老年人提供心理辅导、提升老人的生活质量并发展其社会功能的同时,也能协调老年人、医护人员和机构等主体间的关系,促进老人及家属、养老机构和医护人员的良性互动。 李佳琦、陈秋红(2018)等学者认为老年人是我国弱势群体的一部分, 也是社会工作的服务对象之一,所以社会工作的介入是势在必行的。张阳(2016)等学者认为老年人不仅需要养老和医疗,还需要心理疏导、社会交往甚至临终关怀等,这些就需要融入专业的社会工作,才能促进医养结合养老模式的发展。因而社会工作者介入“医养结合”社区养老模式是具有必要性和可行性的。

2.2 社会工作介入“医养结合”型养老模式面临的困境

2.2.1 服务专业性不高

在大部分医养服务中,服务对象需求集中在医疗、照顾上,对医生、康复师和护工等人员的服务需求更大,相较而言社会工作的专业优势并不明显(王静,等,2017)。相较于养老院提供的生活照料和医疗康复及护理工作,社会工作变成了可有可无的存在,所做的事情与自己的专业并无多大关系,还只是停留在为老年人提供基本的助餐服务、助浴服务、助洁服务等,对于老年人更深层次的心理服务方面则是缺乏创新(刘永红,2019)。在他们看来,社会工作的具体工作就是与被服务对象聊天,小组工作就是大家一起玩游戏聚会,社区工作就是跑单位拉资源,社会工作者能够做到的事情,养老院护理员或者志愿者都可以做到(柏松,2018)。

2.2.2 社会工作在介入过程中角色定位不清晰,影响力不足

政府对于社会工作介入医养结合养老方面的支持力度不够,导致社会大众对社会工作者的认知存在误差和不足。周成发(2017)在访谈中发现,服务对象虽然知道社工存在,但他们对社工的定义仅限于陪老人聊天、开展活动等。而社会工作者在进行医养结合方面的服务时也时常处于角色混乱的状态,他们从事的工作可能是烦琐的甚至远远超出社会工作这一本职工作之外的范围(李涵,2016;李龙山,等,2017)。

2.2.3 社会工作专业人才队伍需加强,服务范围小

王学闯(2017)在对合肥市社会工作介入医养结合养老机构研究中发现,很多机构通过社会招聘招不到专业的社会工作者,很多毕业生也不愿意投入到社工队伍中来,所以造成了有岗位需求却无人奉献的局面;机构对社工的管理和激励缺乏经验,导致社工人才的培养还处于探索阶段(周成发,2017);在“医养结合”养老机构里面社会工作者提供的服务内容比较单一,多半集中于老人的基本生活照顾上,服务范围相对较小(刘永红,2019;周平双,张国举,2017)。

2.3 社会工作者介入“医养结合”型养老模式的对策

根据对搜索文献的研究,学者们针对社会工作介入医养结合型养老模式中存在的困境和问题主要从微观、中观和宏观层面提出了相应的对策。

2.3.1 微观层面

(1)针对服务对象。杜赵柳(2018)等4位学者认为首先要提高老年人群体对医养结合养老的认知和信任,了解老年人的状态,尊重他们的各种需求,根据不同类别的老年人提供相应的服务。

(2)针对医养护人员。医养结合的相关工作人员包括护理人员和医疗技术人员,是医养结合服务中不可或缺的一部分,他们在平时的工作中也会存在各种问题,例如:护理人员质量参差不齐,流动性大,多数没有持证上岗,未受过正规的培训等,因而他们也可以作为社会工作服务的对象之一。鲍乐(2018)、张阳(2017)认为首先要提升护理人员的抗逆力,稳定护理人员队伍;其次普及相关的法律知识,保障养护人员的合法权益。认为要培养专业的医护人员,提高其专业技能,并构建人才监督和奖励机制。

(3)针对社工。刘延利(2015)、李涵(2016)等15位学者认为社会工作者在介入的过程中要不断丰富服务的内容,增强专业技能,在服务的过程中做好角色定位,如引入资源链接者、关系联络人等来增强社会工作者的专业性。

2.3.2 中观层面

(1)针对机构。周平双、张举国(2017),鲍乐(2018)等8位学者认为机构要完善自身管理机制,建立健全人才培养和管理机制,积极引进专业人才,完善岗位竞争和奖励机制;同时还要丰富服务内容,完善机构基础设施。

(2)针对社区。刘辉(2016)等4位学者认为社区在医养结合的过程中要整合社区资源,加强社区与大型医院、养老机构之间的联系,开展交流与合作;同时要积极引进医养结合专业人才,加强医务社会工作。

2.3.3 宏观层面

(1)针对政策。骆骏兴(2017),李佳琦、陈秋红(2018)等14位学者认为社会工作介入医养结合养老模式的过程中政府要加强相关政策方面的支持;建立健全医疗保险支持体系,提高老人的福利,深化养老服务研究体制改革。

(2)针对社会。王学闯(2017)、郑雪林(2017)等8为学者认为社会工作在介入“医养结合”型养老模式过程中可以组织社会上的其他组织和志愿者参与支持,汇聚社会力量推动医养结合的发展;同时加强社会对医养结合的了解,增强其影响力。

3 研究成果述评与展望

综上可知,现今国内对于社会工作介入“医养结合”型养老模式,学者们从不同的层面和角度进行了研究,包括:社会工作介入“医养结合”型养老模式存在的困境,社会工作介入其中的可行性,以及根据社会工作介入存在的困境从微观、中观和宏观等层面提出了相关对策等,虽然已经取得了一定的成果,但仍存在不足。具体表现在:第一,由笔者在知网上检索的结果可知现今社会工作介入“医养结合”型养老模式相关研究成果相对较少,且研究质量不高;第二,相关研究具有地域局限性,绝大多数都是研究城市中社会工作介入医养结合,缺少全国性社会工作介入医养结合方面的研究;第三,社会工作介入“医养结合”型养老模式的研究方法不够广泛,多为实证研究,以案例分析法为主,且大部分论述较为浅显,一般性理论升华较少,缺乏理论性系统研究。

因此,关于社会工作介入医养结合型养老模式方面的研究,在未来还有很大的发展空间,具体可以从以下几个方面进行:

3.1 研究内容

在社会工作实务方面针对相关案例应进行全面、持续性的跟踪调查研究,以获取翔实的数据和资料,并对其进行科学统计分析,进行经验总结和提炼。针对目前多数是以医养结合为主要研究层面来看,要加强从社会工作视角来进行研究;从理论层面来说,要加强系统性的理论研究,通过实务经验的总结进行理论的升华,进而为社会工作介入医养结合养老服务提供指导。

3.2 研究角度

目前社会工作介入医养结合的研究多数仅从存在的问题入手,对于医养结合的异域性、不同模式下的医养结合、医养结合的发展性研究等都还很欠缺。因此,针对医养结合的异域性社会工作介入可从城乡方面、东西南北区域来进行深入探究,为推广到全国提供经验和方法;对于不同模式下的医养结合,社会工作可从社区医养结合的预防性和发展性方面着手;对于机构内引进医疗或养老资质以及医疗机构与养老机构相结合,社会工作可从其发展性和未来走向方面入手,或以某一类老年群体为对象进行跟踪研究,形成一套完善的介入体系。

3.3 研究方法

应注意研究方法的科学性和多样性。首先,应根据研究对象的不同选择科学、多样的研究方法,例如运用比较研究法对社会工作介入不同医养结合模式、不同地域医养结合模式进行全方位、系统性的比较分析;运用定量与定性相结合的分析方法,构建社会工作介入医养结合的新模式;其次社会工作介入国内医养结合方面的研究要善于借鉴国外先进经验,从而推动本国医养结合体系的完善与发展,例如:日本在医院、机构等设立的社会工作部受政府的保护,其社会工作者社会地位和专业性相对较高;日本的介护保险制度实现了国家财政负担和个人与企业负担上的平衡;德国的“储蓄时间计划”吸引了大量义工加入到医养结合发展的队伍中;等等。

医养结合型养老模式和社会工作在我国都还处于成长和发展阶段。如何促进社会工作与医养结合的融合性发展,如何使社会工作推动医养结合走向成熟,如何使社会工作在介入医养结合过程中为其提供更好的服务,都是我们需要思考和进一步加以研究的。