肠易激综合征患者肠道菌群特征及其与肠黏膜肥大细胞活化的关系

柯少雄,杨长青,陈俊杰,盛淑婷,魏子白

长治医学院附属和平医院,山西长治046000

肠易激综合征(IBS)是最常见的功能性胃肠道疾病之一,发病机制尚不明确,但目前认为肠道菌群紊乱和免疫炎症因素在IBS的发病机制中起重要作用[1]。许多研究表明,IBS患者存在肠道菌群紊乱[2,3],但至今尚未完全阐明肠道菌群紊乱在IBS中的作用机制。另有研究表明,肥大细胞(MC)的浸润及活化在肠道慢性、低级别炎症的产生和维持过程中举足轻重[4],而近年来这种慢性、低级别炎症被认为与IBS的发病密切相关。因此,我们推测IBS患者肠道菌群紊乱可能通过激活肠黏膜MC,进而诱导肠道内的慢性、低级别炎症。基于以上背景,我们分析了IBS患者各亚型肠黏膜相关菌群特征,并初步探讨IBS患者肠道菌群紊乱与其肠黏膜MC活化的关系。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2018年9月~2019年1月在长治医学院附属和平医院消化科门诊收集IBS患者25例(IBS组),其中男11例、女14例,年龄(47.16±11.01)岁;均符合IBS罗马Ⅳ诊断和分型标准[5],其中IBS腹泻型15例(IBS-D组)、IBS不定型10例(IBS-U组)。IBS组纳入标准:①年龄18~65岁;②符合IBS罗马Ⅳ诊断和分型标准;③血尿便常规检查无明显异常;④腹部超声、结肠镜检查无异常。排除标准:①合并其他疾病;②腹部手术史;③近1个月内曾连续使用抗生素>3 d;④近2周内连续服用益生菌、通便药、止泻药、促动力药超过>3 d;⑤处于月经期、妊娠或哺乳期。选取健康体检疑似肠道肿瘤而病理活检阴性者13例(对照组),男6例、女7例,年龄(48.62±11.94)岁。两组性别、年龄具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准,研究对象均签署知情同意书。

1.2 标本采集 研究对象均于检查前晚餐后禁食,检查前5 h将聚乙二醇电解质散139.12 g溶于2 L温开水中,每10 min服用250 mL,2 h内服完。结肠镜检查过程中用活检钳在距肛门近端25~35 cm处取黏膜组织2块,1块立即保存于-80 ℃液氮中,用于肠道黏膜菌群多样性及丰度检测;另一块置于90%乙醇中固定,石蜡包埋、保存,用于肠黏膜肥大细胞检测。

1.3 肠道菌群测序与丰度分析 利用细菌基因组DNA提取试剂盒(德国QIAGEN公司),严格按照使用说明书提取肠黏膜菌群DNA,利用Thermo NanoDrop 2000紫外微量分光光度计和1%琼脂糖凝胶电泳进行总DNA质检。PCR扩增基因组DNA,扩增选择区域为V3~V4区,引物为F341和R806[6];采用ilumina MiSeq平台测序,此部分由上海锐翌生物科技有限公司协助完成。将测序所得有效序列按照丰度从大到小排列,通过97%相似度的标准进行聚类,得到操作分类单元(OTU);统计各个样品每个OTU中的丰度信息,从各个OTU中提取1条丰度最高的序列作为代表序列与已知物种的16 S数据库比对,从而对每个OTU进行物种分类。归类后,根据每个OTU中序列的条数,得到OTU丰度表,根据OTU丰度表进行物种组成统计[7]。

1.4 肠道菌群多样性分析 采用Alpha多样性分析,包括Chao1指数、Shannon指数、Simpson指数,其中Chao1指数用来估计样品所含OTU的总数;Shannon指数和Simpson指数用来估算微生物群落的多样性,值越大多样性越高。

1.5 肠黏膜MC数量及MC脱颗粒检测 将上述石蜡包埋固定好的标本制作成切片,脱蜡后用改良甲苯胺蓝染色法进行染色。MC判断标准:MC呈圆形或卵圆形,轮廓清晰,胞体较大,胞核常位于细胞中央,胞质内颗粒被染成紫蓝色。而脱颗粒的MC轮廓不完整,胞膜出现明显破裂、变形或有颗粒外逸。MC计数方法:在放大400倍镜下观察5个不重复视野,计数MC总数和脱颗粒数目,取相应数值的平均值。脱颗粒率(%)=MC脱颗粒数目/MC数目×100%。

2 结果

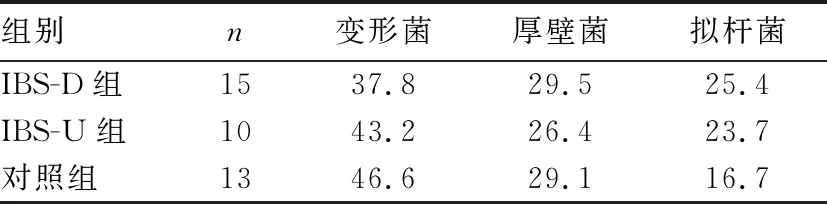

2.1 各组肠黏膜菌群在门水平主要组成情况 IBS-D组、IBS-U组及对照组肠黏膜相关菌群在门水平主要以变形菌、厚壁菌、拟杆菌为主。见表1。

表1 各组肠黏膜相关菌群在门水平主要组成成分比较(%)

2.2 各组肠道菌群Alpha多样性指数比较 各组肠道菌群Alpha多样性指数比较,差异无统计学意义。见表2。

表2 各组肠道菌群Alpha多样性指数比较

2.3 各组肠黏膜菌群在属水平的相对丰度比较 IBS-D、IBS-U组在属水平毗邻贫养菌丰度低于对照组、泰氏菌丰度高于对照组(P均<0.05),IBS-D组在属水平互营烃降解菌、卟啉单胞菌、大理石雕菌、心杆菌丰度高于IBS-U组、对照组(P均<0.05)。见表3。

表3 各组肠黏膜菌群在属水平的相对丰度比较

注:与对照组比较,*P<0.05;与IBS-U组比较,#P<0.05。

2.4 各组肠黏膜MC计数及MC脱颗粒率比较 各组MC计数比较,差异无统计学意义;IIBS-D组与IBS-U组MC脱颗粒均高于对照组(P均<0.05),IBS-D组与IBS-U组比较差异无统计学意义。见表4。

表4 各组肠黏膜MC计数及MC脱颗粒率比较

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.5 MC脱颗粒率与毗邻贫养菌、泰氏菌的相关性 Pearson相关分析发现,IBS组肠黏膜MC脱颗粒率与毗邻贫养菌的丰度无明显相关性(r=0.113,P>0.05),与泰氏菌的丰度呈正相关(r=0.723,P<0.01)。

3 讨论

研究表明,IBS患者存在肠道菌群失调,且这种变化可能与患者的腹痛症状相关[2,3],而关于IBS患者肠道菌群组成或改变的特定模式尚无统一的报道。本研究结果表明,IBS患者肠黏膜菌群在门水平主要以变形菌、厚壁菌以及拟杆菌为主,菌群多样性在IBS组与对照组之间没有明显差异,且在IBS-D与IBS-U两种亚型之间也无明显差异。这与Tap团队[8]的研究结果一致。另外我们发现,IBS-D、IBS-U组在属水平中毗邻贫养菌丰度低于对照组、泰氏菌丰度高于对照组,IBS-D组中互营烃降解菌、卟啉单胞菌、大理石雕菌、心杆菌丰度高于IBS-U组、对照组。而此前的研究发现,与健康对照组相比,IBS组肠杆菌、厚壁菌、拟杆菌的比例增加,而双歧杆菌、乳酸杆菌的比例减少[9]。产生这种差异的原因有:①研究对象的种族、饮食、文化、经济条件和地理位置差异;②黏膜菌群和粪便菌群存在差异等。

毗邻贫养菌属于兼性厌氧的革兰阳性球菌,是人类口腔、胃肠道和泌尿生殖道的正常共生菌群,在人体中很少引起疾病[10]。可能是由于这些人体共生菌的减少,削弱了肠黏膜的屏障功能,导致有害菌的定植增多。泰氏菌是一种革兰阴性厌氧菌,常定植于人类胃肠道中,可在人体免疫力降低时引起机会感染,并可分解肌酐产生乙酸盐[11,12]。研究表明,肠道菌群可通过代谢产生短链脂肪酸类物质如乙酸盐、丙酸盐、丁酸盐等加重IBS患者的腹痛症状[13]。另外,我们的研究还发现,IBS-D组互营烃降解属、卟啉单胞菌、大理石雕菌、心杆菌的丰度高于IBS-U组。有研究发现,互营烃降解菌可通过分解代谢产生甲烷[14],这可能与IBS-D患者腹胀、腹部不适等症状有关。卟啉单胞菌、大理石雕菌可代谢产生脂多糖,而脂多糖可以影响肠道的渗透性[15~17],这可能与IBS-D患者的腹泻症状密切相关。目前关于心杆菌的生化特性鲜有报道,故关于其如何影响IBS-D患者有待进一步研究。

过去我们一直认为IBS是一种功能性疾病,因为其缺乏明显的病理异常。然而,近年来在一些IBS患者的肠道都观察到了低级别的炎症浸润,且通常富含MC[18]。MC可通过活化脱颗粒释放多种炎症介质来介导炎症反应,因此有人认为肠黏膜MC浸润数量的增加可能是IBS患者肠道持续性炎症反应的原因[19]。然而,有学者发现,IBS患者肠道MC的数量没有明显变化,认为IBS患者肠黏膜MC的功能可能在IBS发病中起更重要的作用。因为MC的存在本身并不一定意味着它们是致病的,除非它们被激活[20,21]。本研究结果显示,与对照组相比,IBS-D和IBS-U组的MC计数平均值没有明显差异,但是IBS组的MC脱颗粒率明显高于对照组,两个亚型的MC脱颗粒率无明显差异。这一结果进一步支持了MC的功能在IBS的发病中起更重要作用的观点。

研究表明,肠道菌群可直接或通过菌群代谢产物间接调节炎症反应。肠道菌群失调可促进炎症反应,削弱正常淋巴细胞的功能,最终维持慢性、低级别炎症[22]。这已得到临床证据的支持,即补充益生菌可以通过抑制MC脱颗粒释放多种生物活性物质从而减轻IBS症状,并对肠道菌群的稳态产生持续的影响[23,24]。本研究显示,泰氏菌的丰度与MC的脱颗粒率有明显的相关性,而泰氏菌是一种机会致病菌。因此,我们推测IBS患者中泰氏菌丰度的增加通过激活MC,促使其脱颗粒增多,进而激活局部免疫炎症反应。这表明肠道菌群的紊乱在肠道慢性、低级别炎症的形成和维持中起着关键作用,亦或许是肠道菌群在IBS复杂发病机制中的一种情况。但是,由于肠道菌群检测样本的差异,目前还没有统一的结论来明确哪一类菌群或菌群代谢产物的增加或减少,能够促进肠道慢性、低级别炎症的发生,以及这些因素到底如何调节炎症反应尚不清楚,需要我们进一步研究探讨。