冬季两项运动员竞技表现的影响因素及训练策略

王润极,李海鹏,阎守扶,吴 昊*

冬季两项是由越野滑雪和射击2 个项目连续交替组合而成的野外雪上竞技项目,运动员的竞技表现不仅受到体能、技能、心理和战术等主观因素的影响,还受到比赛场地条件、比赛期气候温度和海拔高度等客观因素的影响。对于在毫厘之间决出胜负的奥运选手而言,通过主观因素建立绝对优势的空间逐渐变小,每一个客观因素的细节处理也有可能决定冬季两项运动员的成败(黎涌明 等,2020;Laaksonen et al.,2018a)。因此,把握冬季两项运动员竞技表现的影响因素是提升竞技表现的关键,也是制定训练和比赛策略的重要依据。但目前国内文献中鲜见以提升冬季两项运动员竞技表现为目标,同时涵盖主客观影响因素以及相应训练策略的综述。鉴于此,本文从对国际冬季两项体育研究热点把握和我国冬奥会备战现实需要判断出发,以biathlon*,para biathlon*,cross-country ski*和shooting 为检索词,在PubMed,EBSCO和Web of science 等数据库进行检索(主题检索,2020 年6月12 日);以冬季两项、残疾人冬季两项、越野滑雪和射击为检索词,在中国知网等数据库进行检索(主题检索,2020 年6 月10 日),共得到文献203 篇,其中与冬季两项有关的文献为111 篇。从越野滑雪和射击两方面对影响冬季两项运动员竞技表现的相关因素进行分析,选取技术动作、能量代谢、生理心理和气候4 个角度,对近10 年来的研究成果进行梳理与分析。

1 冬季两项运动员竞技表现的影响因素

冬季两项运动员的竞技表现由越野滑雪和射击两方面组成(王润极等,2020),除与单项直接相关的研究外,如何在已有关于越野滑雪和射击两个单项研究中找到与冬季两项研究的契合点,促进我国冬季两项运动员竞技表现,提高我国冬季两项的研究水平,助力我国冬季两项的可持续发展,不仅是对冬季两项竞技特征研究的合理补充,也是今后冬季两项研究的重要基础。

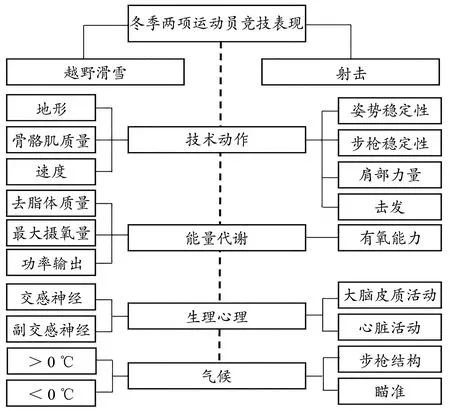

从分项角度看,越野滑雪属于速度耐力型项目,以有氧供能为主;射击属于表现准确型项目,射击动作准确性和稳定性是关键要素。从项目组合角度来看,冬季两项属于异属多项组合项目,运动员也要考虑两个项目之间的转换。在此背景下,冬季两项运动员在越野滑雪和射击过程中竞技表现所受到的影响都有所不同,且由于越野滑雪和射击两个项目是以交替连续转换的组合形式出现,这种影响也处于动态变化之中(陈亮,2017)(图1)。

1.1 越野滑雪竞技表现的影响因素

1.1.1 不同地形、速度的滑雪技术选择与运用

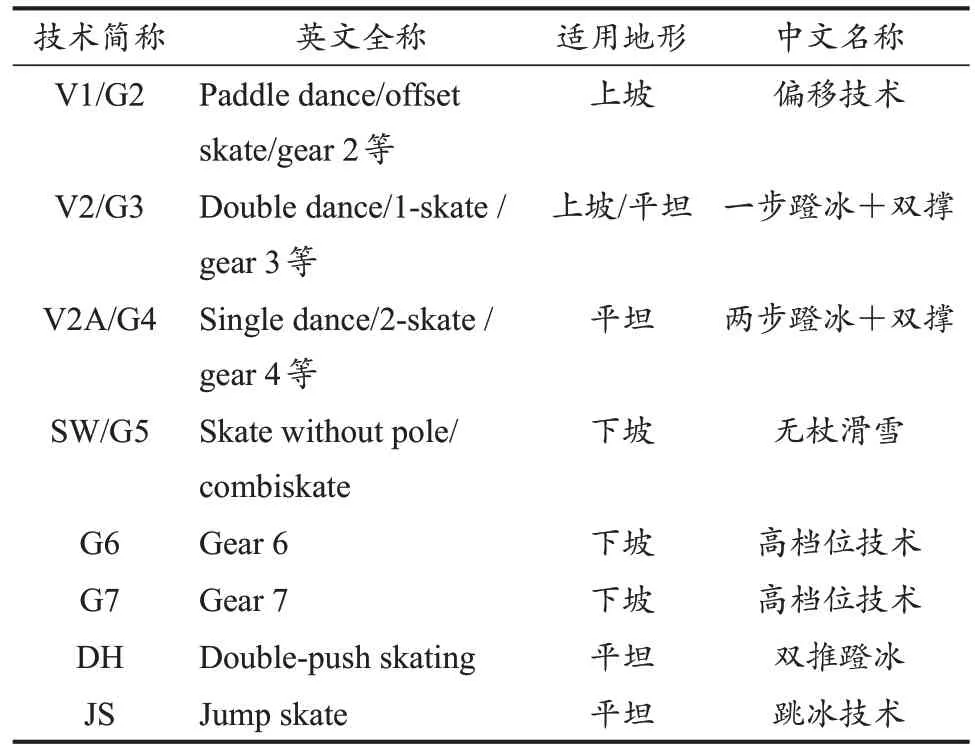

冬季两项越野滑雪过程是运动员合理使用各种技术在雪上滑行的过程,不同地形和路段中技术选择的探索是技术运用特征研究的重要内容之一。从地形看,比赛场地主要分为上坡、下坡和平坦路段,冬季两项运动员在3 个路段用时比为50%、15%和35%(Skattebo et al.,2018),任何地形路段的持续时间通常为10~35 s。不同越野滑雪技术会影响运动员机体内部能量利用,进而影响力量、速度和耐力等。因此,运动员在越野滑雪过程中的技术选择呈现多样化特征(表1)。

图1 冬季两项运动员竞技表现影响因素Figure 1.Factors Influencing the Competitive Performance of Biathlon Athletes

表1 冬季两项中自由式滑雪的常用技术(杨威 等,2020;Andersson et al.,2010)Table 1 Common Techniques of Freestyle Skiing in Biathlon

上坡滑行时,运动员在坡度5.5%和6.0%时主要使用G3 技术,坡度8.0%时主要使用G2 和G3 技术(Sandbakk et al.,2011a)。已有研究证实,相较于跑姿或对角线斜跨等技术动作,运动员在上坡地形采用双撑技术时最大摄氧量()峰值低12%(Bilodeau et al.,1996),即在一定运动强度下,运动员选择G2、G3 技术所需的较少,单位时间内机体能源利用率较高,机体产生乳酸含量越低,运动经济性越高,可以起到节省体能、有效延长运动时间的作用。为进一步探索上坡地形中运动员的输出功率与滑行速度之间的关系,有研究通过对精英滑雪运动员在上坡地形的机械功率输出进行计算得出输出功率600~700 W,相当于摄氧量峰值的100%~120%(Norman et al.,1987,1989),相较于平坦和下坡地形,上坡地形需要运动员具备良好的心肺耐力,且上坡路段中最能够与对手拉开差距(Marsland et at.,2017)。与低水平运动员相比,高水平运动员普遍采用G3 技术,通过降低身体重心、减少对角线斜跨动作时间,同时增加技术动作频率(Stöggl et al.,2007),以获得更大的滑行速度。

在平坦地形时,运动员主要使用G2(V1)、G3(V2)和G4(V2A)技术(Sandbakk et al.,2011a)。高水平运动员在速度峰值时明显增加G2 技术的运用,同时加快撑杖技术频率和效率,并运用与雪面夹角更小的撑杖角度,以增加滑雪杖与雪面的接触时间(Losnegard et al.,2014)。此外,运动员在坡度5.5%和6.0%时也会采用G4 和G5 技术,而在-6%时主要使用G3、G6和G7技术(Sandbakk et al.,2011a)。

下坡地形时,运动员技术动作的选择随坡度变化而改变,约完成25 次/km 技术转换。受重力影响,运动员可以在上肢肌肉不参与的情况下完成滑行,以削减机体在平坦和上坡地形运用G2、G3 技术导致的上肢骨骼肌疲劳。由于上半身持续疲劳积累,导致骨骼肌力量下降,肌肉收缩特性改变,使运动员必须不断切换滑雪技术,以增加下肢肌肉利用率来实现上肢肌肉的减负,进而让机体能够从滑雪技术转换中得到恢复(Marsland et at.,2017)。已有研究证实,在下坡地形,相比于普通运动员,高水平运动员的心率下降速度更快,表明体能恢复效率较高(Sandbakk et al.,2011b)。此外,下坡过程中,运动员的体能恢复对随后的滑行表现具有重要作用。因此,在下坡路段,运动员应在保持速度的基础上,积极切换技术动作,减少上肢和躯干肌群参与,以促进机体体能恢复。

运动员在训练时,上坡应注重节省体能、保持速度,平坦地形应加快频率、提升速度,而下坡应侧重滑雪技术转换和疲劳恢复。有研究对自由式越野滑雪的坡度和速度两个因素进行探讨(Losnegard,2019),把越野滑雪中运动员经常使用的技术动作匹配成汽车的不同档位(图2),为运动员滑行过程技术选择提供了较为合理的参考。运动员在比赛中滑雪技术的选择与运用,由地形、速度和骨骼肌质量等因素决定,是运动员结合当下实际情况综合考虑的结果。

图2 冬季两项中自由式滑雪常用技术速度与坡度的对应关系及模拟档位(Losnegard,2019)Figure 2.Correspondence between Speed and Slope of Common Freestyle Skiing Techniques in Biathlon and Simulated Gear

1.1.2 上下肢能量供应的比例与分配

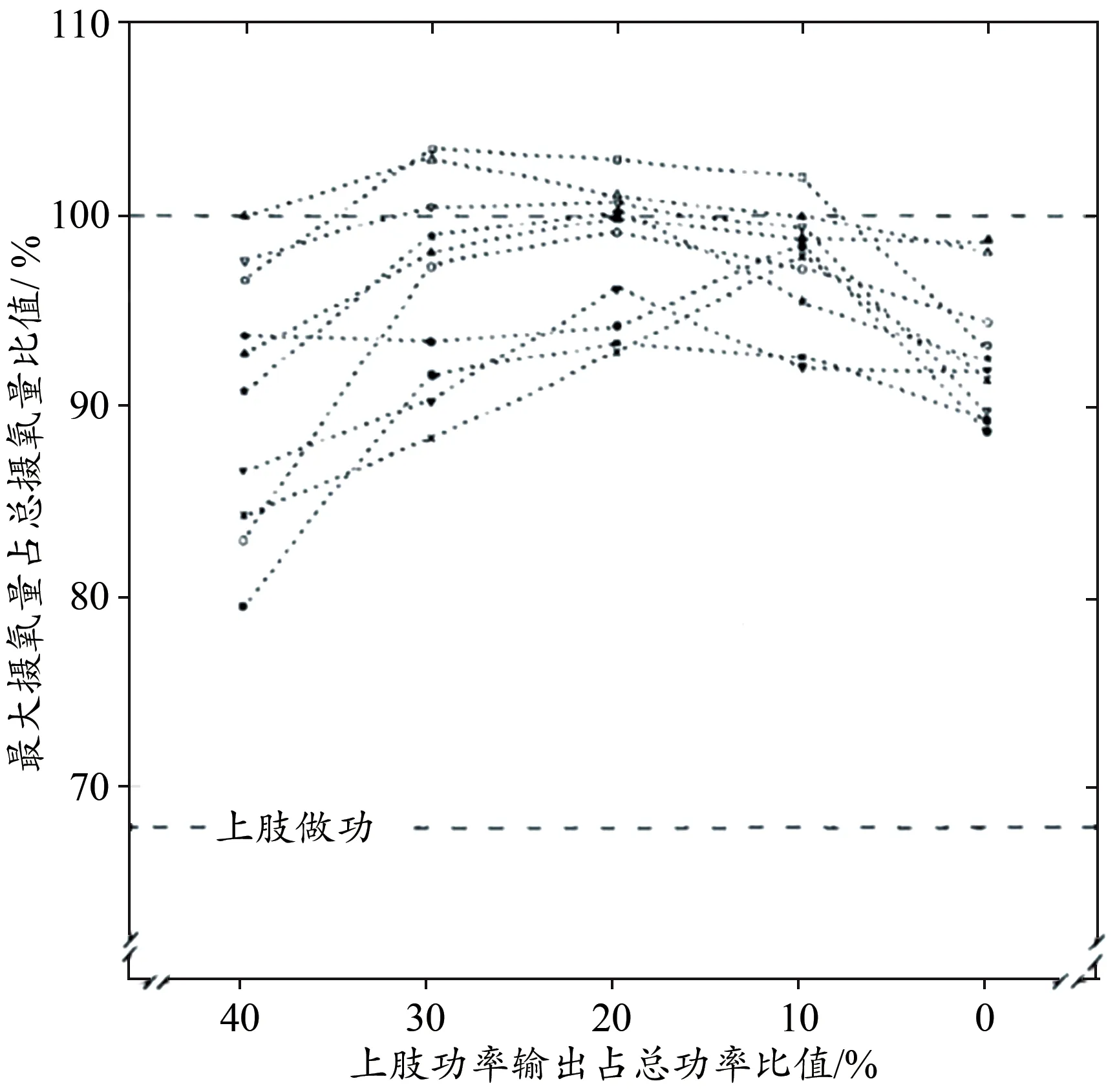

能量代谢特征是教练员科学指导训练的另一个重要依据。相关研究证实,上肢及躯干的去脂体质量、和机械功率输出等是越野滑雪竞技表现的重要影响因素(Alsobrook et al.,2009),而下肢肌肉力量和运用氧气能力也对耐力型运动有关键性作用。冬季两项运动员的有氧供能比例超过96.8%(黎涌明等,2014),有氧供能比例与高强度运动的持续时间成指数正相关关系。研究发现,冬季两项运动员的最大摄氧量峰值与短距离比赛竞技表现之间存在正相关关系,峰值每提高0.2%,运动成绩相应增加1%(Tønnessen et al.,2015)。可见,对于冬季两项运动员,是评价有氧耐力的“金标准”,高水平是高水平有氧运动能力的基础。除了对冬季两项运动中不同时间或距离越野滑雪能量供应特征的研究以外,还有学者从运动员滑雪过程中上下肢功率输出比例的角度展开研究,发现运动员个体峰值遵循“倒U形曲线”比值取决于上肢、躯干及下肢的相对贡献(图3)。如果运动员上肢功率输出占总功率的10%~30%增加,而在占比30%以上或低于10%,相应减少(Bergh et al.,1976),即在越野滑雪过程中,运动员上肢肌群参与运动的比例需维持在10%~30%,既有利于增加有氧运动能力,又可以降低上肢以及全身的疲劳感。

部分冬季两项运动员虽然在比赛前段表现正常,但无法在比赛后程保持竞技水平,运动员机体有氧供能系统能量供应不足,导致上下肢肌肉和中枢神经系统疲劳(Stöggl et al.,2014)。疲劳与去脂体质量之间也存在潜在关系,瘦体质量绝对值与短距离首轮竞技表现相关,躯干瘦体重与撑杖速度有关,上肢、躯干及下肢瘦体质量与对角线步幅速度有关(Stöggl et al.,2010),表明冬季两项高强度运动期间的峰值取决于运动骨骼肌质量,而运动骨骼肌质量提高受神经肌肉系统的动员与激活效率影响,同时,在上下肢协同参与的大肌肉群工作中,肌肉运用氧气的能力亦受心血管、呼吸系统对氧气摄入和利用的影响,这也是决定最大有氧能力上限的重要因素。近年,不同恢复模式对冬季两项重复高强度运动后的影响研究备受关注,同时也聚焦于影响运动员在滑行时中枢神经、心血管和呼吸系统的恢复问题(Ortega et al.,2018)。因此,有氧能力是冬季两项运动员上下肢在滑雪过程中机械功率输出的影响因素,而上肢肌群参与运动的比例过多或过少都不利于滑行速度的保持。但关于运动员上下肢机械功率输出比例及肌肉运用氧气能力与滑行速度之间的关系,还有待进一步研究。总之,影响冬季两项运动员越野滑雪竞技表现的能量代谢因素关键是有氧能力,有氧能力与上下肢去脂肌肉质量、机械功率输出和疲劳恢复速率密切相关。

图3 上肢功率输出与最大摄氧量的对应关系(Bergh et al.,1976)Figure 3.Correspondence between Upper Limb Power Output and Maximum Oxygen Uptake

1.1.3 交感、副交感神经的激活与调节

同样的训练计划,不同个体间生理和心理反应也不尽相同。生理心理反应体现了中枢神经活动的平衡性(Aubert et al.,2003),而自主神经活动对运动员竞技表现的影响也是教练员和科研人员评价运动员机能状态和训练效果的重要依据。有研究对9 名男性滑雪运动员进行4 周心率变异性(heart rate variability,HRV)引导训练,与对照组相比,HRV 引导组最大滑雪速度明显提高(Kivinie‐mi et al.,2007)。在该研究基础上,融入高原低氧环境变量,受试者完成为期15 天的“高住低训”,将运动员随机分为HRV 指导低氧训练组(H-HRV)、低氧训练组(H)和常氧训练组(T),发现H-HRV 组中枢神经系统调节能力、副交感神经系统激活效应明显提升,H-HRV 组和H 组的均有所改善,但T 组无明显变化。值得注意的是,H-HRV 组在随后滚轴滑雪中的成绩显著提升(Schmitt et al.,2017)。由此可见,HRV 指导与低氧训练结合不仅能调节中枢神经系统功能,也能提升滑雪表现。因此,运动员自主神经活动对训练、比赛计划的反应具有可变性、个体化特征,调节副交感神经和交感神经活动之间的平衡与运动员滑雪表现密切关联。

1.1.4 气候温度条件的适应与个性化

了解比赛场地气候条件,能够为教练员科学指导训练提供帮助。近10 年,有5 篇文献报道了气候因素对冬季两项运动员竞技表现的影响,其中有2 篇针对越野滑雪过程,1 篇针对运动员(Renberg et al.,2014),1 篇针对滑雪装备(Buhl et al.,2001),包括滑雪板、雪蜡。冬季两项无法避免在低温野外环境中进行比赛,机体为应对低温环境会增加能量消耗,极端情况会导致滑雪者肌肉僵硬,甚至发生冻伤;气温高于0 ℃时,滑雪场积雪相对松软,不利于运动员正常发挥。研究发现,随着雪温升高,雪面与滑雪板(聚乙烯)之间摩擦力减小,不利于运动员控制滑雪板。因此,气候温度条件对运动员和比赛装备均会产生不利影响,运动员不仅要适应不同气候温度条件下的比赛,而且应完善运动员个性化器材定制。

1.2 射击竞技表现的影响因素

1.2.1 动作稳定性有利于提高运动员的射击表现

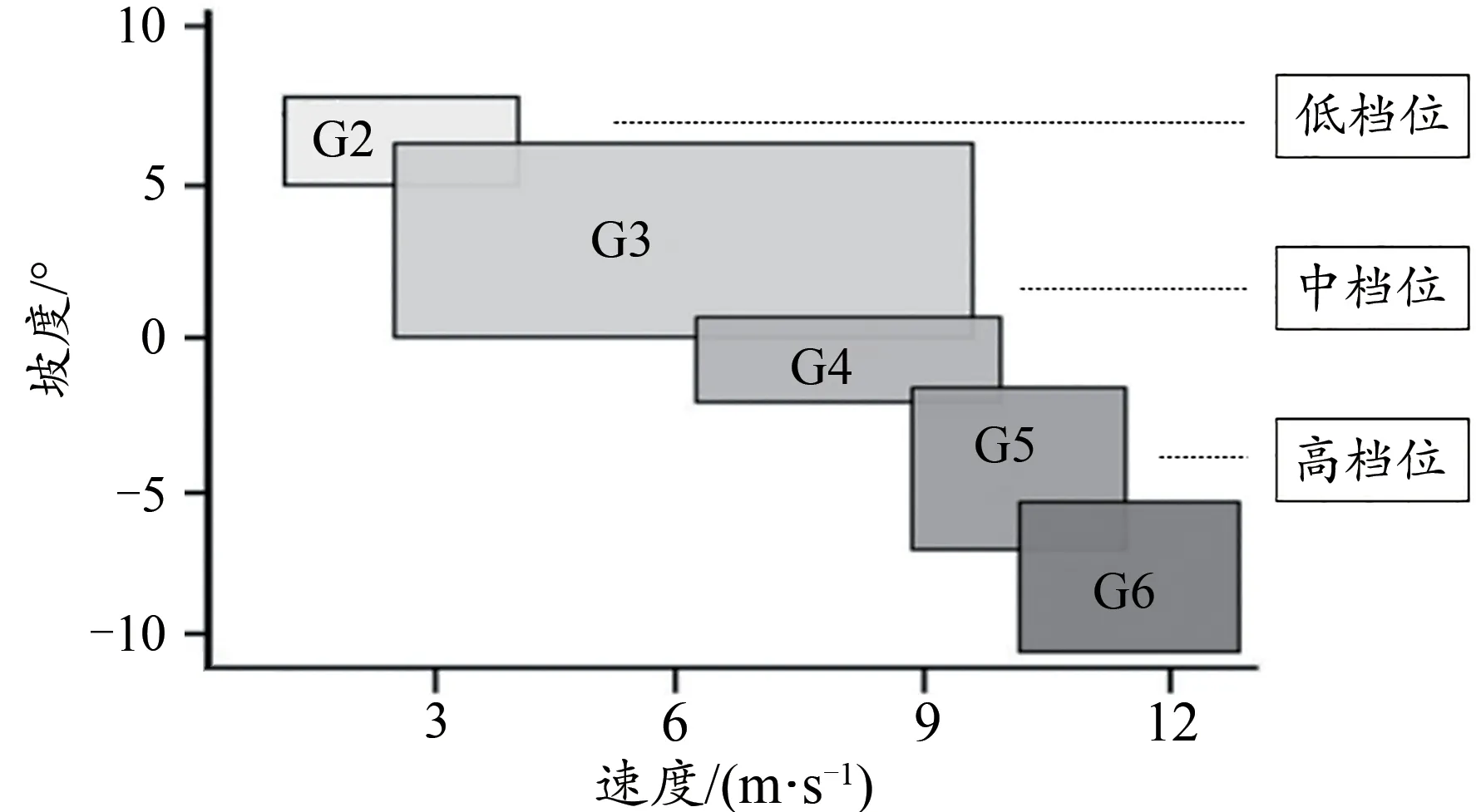

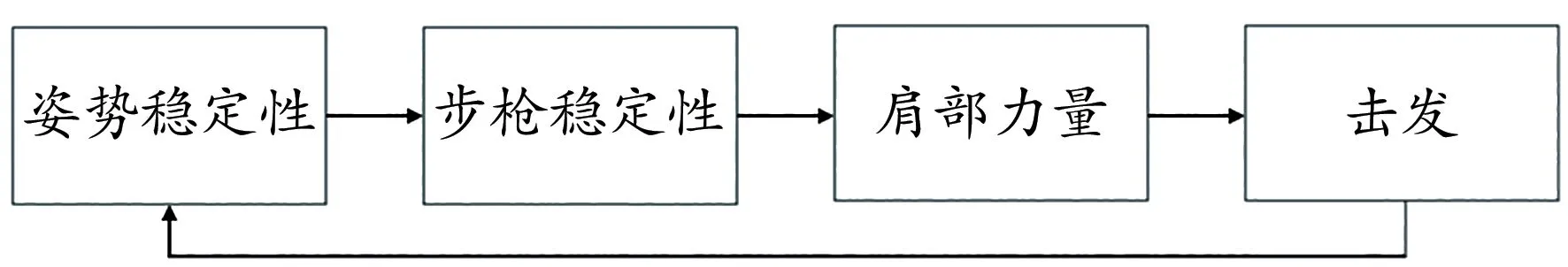

冬季两项中,射击分为立射和卧射两种方式,如何提高两种姿势的射击命中率和动作稳定性是研究射击表现的核心课题(元文学等,2008)。越野滑雪对运动员心血管系统、能量代谢、体温调节、中枢神经和认知功能提出了极大挑战,易导致心输出量、脑部和肌肉血流量下降,核心温度降低,能量底物耗竭等问题,使机体在射击过程中难以保持稳定性,从而导致射击表现下降。然而,射击是连续控制稳定性的过程,连贯的动作模式是射击表现稳定的基础(图4)。

图4 射击竞技表现连续控制稳定性过程Figure 4.Continuous Control Stability Process in Shooting Competitive Performance

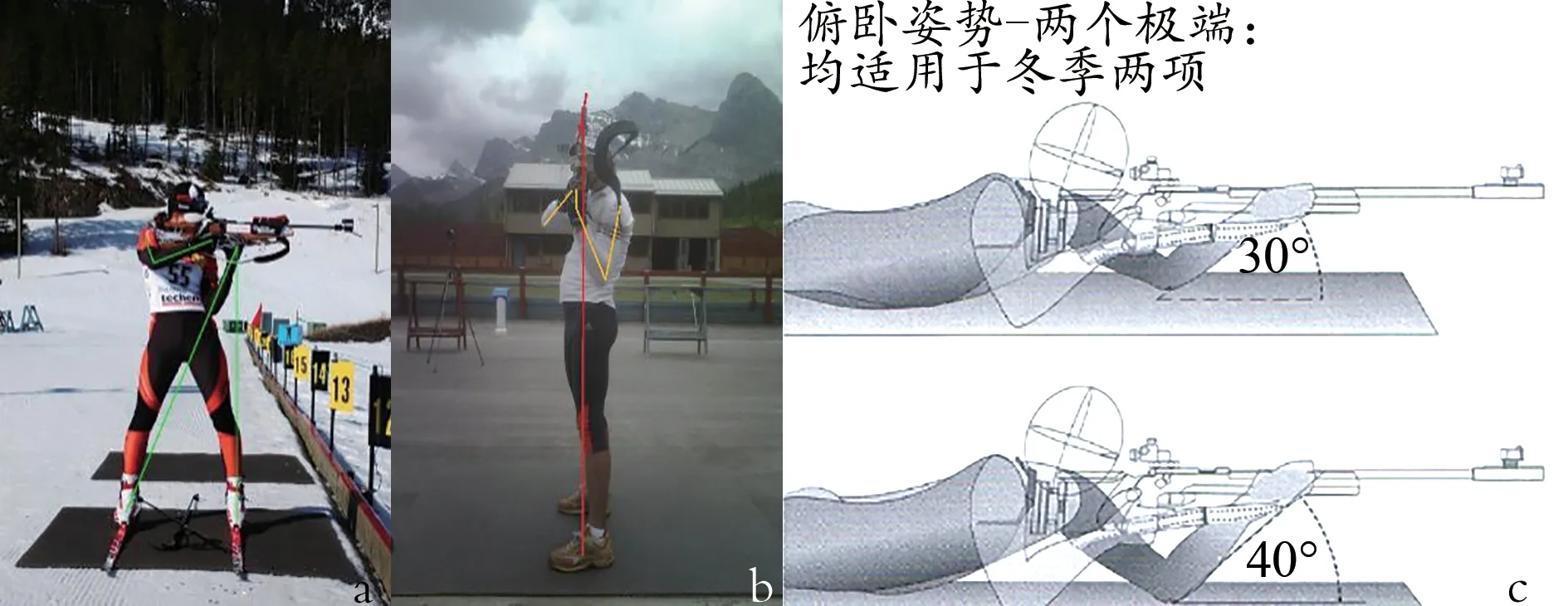

立射姿势重心高、支撑面小,姿势的固定和保持主要靠骨骼支撑与肌肉收缩来完成(元文学等,2008),因此从形态特征保持上,站姿的稳定性较差。卧射包括高(40°)、低(30°)两种射击姿势(图5),区别在于肘关节与地面形成的角度。根据物理学原理,物体的中心位置越低,物体稳定程度越高,因此,肘关节与地面角度呈30°时的卧姿似乎比40°更为稳定。然而,国内外文献中鲜见关于不同俯卧射击姿势对射击表现影响的直接证据,有待进一步研究。除物理学范畴外,运动生理学认为,俯卧射击虽然也受到运动引起呼吸、心率加快的影响,但这种影响比立射小。究其原因,这种影响与体位有关。在卧姿状态下,由于运动员脑部及上肢肌肉的血液和氧气供应显著改善,心率下降速度加快,心脏副交感神经重新激活,进而促进心率降低,调节处于压力下身体机能的平衡与稳定(Coote et al.,2010;Tharion et al.,1997)。因此,副交感神经系统占主导地位时,对运动员保持射击姿势的稳定有明显帮助,即运动员在进入射击位置后,必须迅速找到适合自己的射击姿势,为发挥射击表现奠定良好的生物力学、生理学和心理学基础。

图5 冬季两项立射侧、前视图及卧射高、低射击姿势Figure 5.Side,Front View of Standing Shooting,and High and Low Positions of Prone Shooting

步枪稳定性与射击姿势的稳定程度、摇晃方向和调整时间相关。立射中,运动员须在一定强度的运动负荷下控制步枪沿水平方向跟随目标,因此,步枪水平方向的稳定性是竞技表现的主要因素。对于卧射,运动负荷强度对步枪稳定性影响较小,步枪垂直晃动是影响卧射的主要因素(Sattlecker et al.,2014,2017)。已有研究证实,低水平运动员视射击姿势控制和步枪稳定为独立的两个子系统,动作控制缺乏统一性和连贯性,而高水平运动员射击高效且迅速(Konttinen et al.,2010)。同时,高水平运动员在射击前0.5 s 的步枪稳定性保持能力是影响射击成绩的关键,与姿势平衡的控制有关。正是由于步枪稳定性和姿势稳定性之间存在直接的相互依赖关系,身体与步枪之间的刚性连接导致步枪牢固稳定地贴在肩部,所以肩部与步枪枪托作用力是维持步枪稳定的关键,枪托长度和实质性接触面积是步枪稳定的重要因素(Kemnitz et al.,2001)。有研究发现,高水平运动员的肩部力量比低水平运动员高69.8%(Grebot et al.,2007a),表明肩部力量是影响冬季两项射击竞技表现的因素之一。理论上认为,将步枪枪托紧紧贴在肩部可以使步枪在水平方向上保持更好的稳定性,但冬季两项射击前高强度越野滑雪会导致肘部屈肌力量下降,尤其在卧射时会明显削弱步枪稳定性。因此,肘部屈肌的疲劳会造成肩部力量下降,从而影响控制步枪的稳定性和准确性。关于冬季两项射击竞技表现的研究,逐渐转向精细动作控制和神经肌肉科学。射击击发是一种精细动作控制,击发行为是射击成绩的主要预测因素,但目前鲜见相关研究。射击前,运动负荷会导致手指关节肌肉产生疲劳,进而降低运动员扣扳机的力量。卧射中,击发行为和步枪稳定性之间呈中度相关(Grebot et al.,2007a)。相比于低水平运动员,高水平运动员在安静状态和运动负荷下的射击击发力量更大(Sattlecker et al.,2013),射击命中率更高。因此,射击竞技表现既与运动水平有关,又与射击击发的精细动作控制有关。一方面,射击命中率与击发力量相关;另一方面,击发清洁性(即射击前瞄准点0~0.5 s 的运动)是安静或运动负荷条件下射击表现的重要决定因素(Ihalainen et al.,2018)。综上,由于疲劳状态不同,姿势稳定性、步枪稳定性、肩部力量和射击击发等均能有效评估运动员射击竞技表现和科学预测射击成绩,是影响射击表现的重要因素。

需要注意的是,击发并不是冬季两项射击的最后一部分,冬季两项运动1 次射击需要连续击发5 次,过度专注于击发或过度依赖姿势稳定、步枪稳定和肩部力量等某一项因素,可能会削弱射击技术动作的完整性和射击命中率的提高。同时,冬季两项运动员在上肢末端发生疲劳时完成射击,会在后续轮次的射击精度上出现较大波动,需要采取对多关节运动协调性有益的运动策略,以提高神经系统对肢体远端手指关节的精确控制能力,并保持姿势、步枪、肩部以及击发行为稳定的连续性。因此,在制定射击竞技表现训练方案时,需充分考虑比赛阶段和机体状态。

1.2.2 生理心理协同有助于提高射击命中率的稳定性

运动员在保证每次击发命中率的基础上,在高强度、长时间比赛中保持射击命中率的稳定性同样是研究冬季两项射击的重要问题。能否在越野滑雪和射击转换的情况下,每个射击轮次保持较高命中率,同时在比赛后程克服生理心理的疲劳累积,维持射击命中率的稳定性,是教练员评价运动员射击竞技表现的重要依据。疲劳状态下生理心理协同互动研究,是当前冬季两项研究的热点,主要通过大脑诱发电位和心血管反应等大脑皮层和心脏活动指标的动态变化解释运动员精神状态的改变。研究已证实,强烈的情绪会影响认知和对自身状态的控制,出现感知、动作、协调和策略上的失误(Mccraty et al.,2009)。生理心理协同效应过程,对长时间、高强度运动后神经活动平衡和注意力集中有至关重要的作用。

低水平运动员在最差轮次射击前,视觉注意力受自身状态、对手表现、未命中击发和环境等多因素的影响,瞄准过程的不稳定与认知参与过多有关,不仅造成了视觉注意力分散、神经集中程度下降,也增加了心理压力(Vickers et al.,2007)。生理心理压力增加,导致运动员的“静眼”时间延长,进一步延长了运动员的射击时间和射击场停留时间。值得注意的是,在冬季两项运动中,疲劳可能导致“静眼”时间增加,但不代表出现疲劳或压力产生(Vine et al.,2014)。因此,生理心理疲劳对射击命中率稳定性保持存在潜在影响。生理心理疲劳会造成运动员大脑安静电位降低,大脑皮质前额叶兴奋性下降。大脑皮层是调节和控制躯体运动的高级中枢,其兴奋和抑制过程的协调支配人体的活动,大脑皮质神经元可以选择性地诱发迷走神经性心率降低(Konttinen et al.,1992,1995)。在此背景下,运动员经过长期专项模拟训练后,前额叶θ 波活动会在疲劳状态下保持更高水平的兴奋性,进而更加专注于射击任务(Harri et al.,2016)。也有研究表明,运动员向外定向的注意力集中会导致心率下降,但是下降程度与射击命中率无关(Kerick et al.,2001)。除此之外,比赛经验也有利于在比赛后程的射击轮次中帮助运动员克服生理心理疲劳。研究表明,经验丰富的运动员对射击目标的专注度更高,射击命中率的稳定性更佳(Haufler et al.,2000),并发现个体因素(情绪、人格特质、焦虑水平和个人经验等)、多种心理因素的共同作用或多因素之间的交互作用,对射击前的心率控制都有重要影响。虽然心率下降对于瞄准过程有一定帮助,但不一定是提高运动员负荷下射击表现的有效途径。总之,随着比赛时间的延长,机体疲劳感逐渐增加,运动员中枢神经系统平衡性越好,越能够集中注意力、保持思路清晰、重视教练员的建议,进而保持技战术策略得当。

目前,运动员中枢神经优化提升射击竞技表现的机制尚不明确。中枢神经系统角度的研究,虽然可以从理论上解释运动员的射击表现,但从训练实践角度,教练员和科研人员更擅于通过心血管系统指标监控和评价运动员的竞技表现。已有研究证实,大脑皮层的活动与心脏反应同步,二者之间存在交互作用(李量,2012)。运动员需要完成高强度越野滑雪与射击的交替,每轮滑雪后生理机能的快速恢复对射击表现作用重大,尤其是在越野滑雪与射击短暂的转换期间,需要运动员副交感神经快速激活,以调节心血管系统的心率快速且稳定的下降,有利于提高射击的稳定性。此外,冬季两项射击是在高强度运动后完成较小肌肉群的运动,机体酶活性和局部肌肉血流量等因素可能更重要(Ortega et al.,2018)。未来可通过观察上肢末端血流灌注指数、心率变异性与负荷下射击表现的关系进行验证。

咚,咚,咚。年轻刑警也用擂果子手法连连敲着桌子说,喂喂喂,你这是在交代事儿吗?你在背长篇小说哩。简单点,拣主要的交代。

1.2.3 步枪结构和瞄准受限于低温气候环境

冬季两项比赛一般在0 ℃、低于0 ℃或极端环境(低于-20 ℃)的野外进行,对运动员机能和比赛装备性能提出了较高要求(Groslambert et al.,1999)。尤其在射击过程中,运动员会由于极端低温环境引发神经反应失调、肌肉僵硬等问题(Wilber et al.,1999)。运动员携带的步枪中,子弹、枪管和扳机等结构容易受到低温影响产生不可抗力的形变。因此,对各种低温气候环境的认识和提前适应是教练员在赛前制定比赛技战术策略的重要依据。

研究已证实,随着环境温度的降低,冬季两项运动员射击弹着点散布直径越大,射击命中率越低(Grebot et al.,2007b)。不佳射击竞技表现与低温造成人体神经肌肉失调、血液流速减慢等可能有潜在关联。环境温度降低可能会导致步枪枪管出现结霜、材料线膨胀系数发生改变等问题,使运动员在射击击发时需要更大的力量扣扳机,导致击发清洁度下降(Simo et al.,2016),进而影响击发速度和精度。

2 冬季两项运动员竞技表现影响因素的训练策略

从上述分析可知,技术动作、能量代谢、生理心理和气候因素是影响冬季两项竞技表现的重要因素,基于以上4 个影响因素,对冬季两项运动员越野滑雪和射击的竞技表现提出相应的训练策略。

2.1 越野滑雪竞技表现训练策略

2.1.1 耐力训练策略

提高耐力水平可以从有氧、无氧能力两方面着手。根据项目特征,首要提升运动员的有氧能力(Laaksonen et al.,2018;Undebakke et al.,2019)。1)在实验室和现场测试条件下,根据运动员的性别、年龄和训练年限,定期监控运动员水平,以有效评估运动员心肺耐力及训练效果。在训练中以血乳酸值作为评定运动员疲劳程度的科学标准(Vergès et al.,2003),并对应心率控制训练强度,进而评价肌肉的有氧代谢能力。同时,密切监控无氧阈变化。个体乳酸阈与运动强度、持续时间、训练水平、糖原含量和缺氧等因素密切关系(冯连世等,2002),将其作为制订和修正训练计划的依据,通过在日常训练中增加无氧阈强度训练以达到提高乳酸阈的目的。2)耐力运动需要运动员有较高的血红蛋白水平,高原训练或低氧训练能够显著提高耐力运动员的血红蛋白水平,持续4 周的高住高练低练(HiHiLo)可以明显持续促进运动员血红蛋白水平和红细胞压积(高炳宏等,2005)。因此,采用有针对性的高原训练或低氧训练,可以提升有氧能力。同时,调节生理心理因素应从运动员交感神经与副交感神经的平衡性着手,在小、中、长周期训练中,基于HRV 变化,以某一天或一周运动员能够承受负荷的个性化可训练性窗口为目标,在运动员生理心理层面考虑训练刺激的时机应优先于训练负荷或训练量。如果能结合低氧训练对运动员加以生理心理协同效应的有效指导,根据个体差异安排训练计划,对提升运动员滑雪速度、中枢神经系统调节能力、副交感神经系统激活和具有重要意义。此外,建议采用血流灌注量、血氧饱和度和心输出量等有针对性的无创机能状态指标,诊断、评价运动员的身体机能状态动态变化(朱欢等,2019)。

2.1.2 技术训练策略

完善技术动作可以从地形、骨骼肌质量和速度等方面加强训练。1)考虑到冬季两项各比赛场地不一致,教练员应提前规划,在比赛前,运动员应进行至少1 次模拟比赛条件(路线、地形及气候)的测试,评估对参赛场地条件的适应能力,并以此作为赛前训练方案的参考(Anders‐son et al.,2010),要求运动员根据不同地形和速度选择相符合的精细化技术动作。2)运动员应掌握撑杖频率和周期的速度时机。撑杖频率下降和周期缩短是滑雪速度降低的根本原因(Leirdal et al.,2013),建议运动员在出现肌肉疲劳时,通过技术转换合理调适撑杖的频率和周期,形成个性化技术动作风格特征。3)如果在训练和比赛前出现气候突变,导致雪温骤降,滑雪板与雪面摩擦力增大,造成运动员滑行速度减慢,运动员会产生不良肌肉代偿动作,增加受伤风险,因此需要运动员提前充分适应比赛场地的气候和雪面情况。教练员和打蜡师也要考虑不同气温与雪温等因素的影响,完善运动员个性化装备适配,优化滑雪板蜡块选择和调整打蜡策略。

2.1.3 力量训练策略

越野滑雪是全身运动,但局部肌肉疲劳问题不容忽视。上下肢骨骼肌力量随着滑行过程周期性循环运动产生疲劳积累,使肌肉功能下降,机械功率输出减少(Ger‐old et al.,2013)。因此,在不同训练阶段,上下肢骨骼肌力量及无氧运动能力训练应成为训练计划的重要组成部分。1)根据训练阶段和个人目标制定力量标准,进而监控运动员上下肢骨骼肌质量;定期采用上肢或下肢的温盖特试验(Wingate test),测试评估运动员局部肌肉的无氧运动能力和抗疲劳能力(刘伟,2015)。2)不同滑行速度,运动员上下肢骨骼肌参与比例不同(Ohtonen et al.,2020),因此,在训练中应注重不同速度滑行推进力和撑杖力量的科学诊断与评价,并以滑行效率为前提开展越野滑雪的力量训练。

2.2 射击竞技表现训练策略

冬季两项运动中的射击项目,对运动员的射击精度、射击时间和射击区域停留时间提出了极大挑战(Laak‐sonen et al.,2018b),这3 方面也是评价冬季两项运动员越野滑雪和射击项目转换竞技表现的重要依据。射击精度可遵循“冬季两项射击金字塔”原则,首先以独立的模块训练射击姿势、瞄准和呼吸、击发3 部分,当熟练掌握所需技能后,将射击技术的组成部分有效结合进行训练(Žák et al.,2019)。尽管冬季两项运动没有限制射击和射击区域停留时间,目前也尚未见到射击时间和射击区域停留时间影响比赛成绩的研究证据,但通常认为射击时间和射击区域停留时间越短,射击精度越高,竞技表现越好。因此,针对射击竞技表现的训练应以上述3 方面为目标开展。

1)首先,对竞技能力较强且稳定的运动员,增加越野滑雪和射击项目转换模拟训练(运动负荷状态下)的比重,适当减少安静状态下的射击训练;对竞技能力较低且不稳定的运动员则相反(Alan,2020)。其次,通过调整个人射击姿态习惯,加强腰部肌肉韧带强度训练,加强肘部屈肌、肩部三角肌的力量耐力,进一步减少腰部损伤发生概率,提高运动员的姿势稳定性(元文学 等,2008;Viitasa‐lo et al.,1999)。增加运动员I 型肌纤维的训练,以提升红肌纤维比例,进一步改善肌肉抗疲劳能力。再次,强化以功能为目标的专项平衡训练,增加运动员协调性、力量、运动范围和对本体感受需求作出反应的能力,进而提升整体竞技表现。最后,建议科研人员通过生物力学从侧、前、后3 个角度帮助运动员加强步枪稳定性,使教练员和指导运动员找到适合个人习惯的最佳射击姿势,同时以肩部力量为切入点进行深入研究,以助力运动员找到最佳步枪枪托长度和形状,进一步提升运动员射击竞技表现。

2)在射击训练中,科研人员应密切监控运动员安静脑电位、心率变异性等指标的周期性变化,加强以目标策略为基础的注意力训练,建议运动员在射击时减少瞄准过程中的认知参与,专注于与射击任务有关的关键生理心理及感知觉信息(Luchsinger et al.,2016)。射击前运动员心血管负荷的增加,会影响视觉控制和心理调节,建议增加呼吸控制练习以调整由于心肌收缩而引起的身体晃动,从而找到运动负荷下射击的最佳时机(Mets et al.,2007),同时辅之生物反馈训练、呼吸训练等方法(黄滨等,2010;刘丰彬 等,2008),以提升运动员副交感神经激活效率。

3)气候环境不佳,在一定程度会增加运动员射击区域停留时间和射击时间,进而影响射击精度。建议在训练中,教练员根据不同气候条件提前规划,以提高由于低温造成的枪械、机体神经肌肉等突发问题的迅速应对能力,进一步适应不同气候条件下的射击(Spencer et al.,2014),尽可能降低气候条件对射击竞技表现的影响。

3 总结与建议

在冬季两项越野滑雪中,地形、速度和骨骼肌质量是运动员技术动作选择与运用的影响因素;有氧能力、上下肢肌肉质量和功率输出影响运动员的能量供应;自主神经系统平衡是运动员能力提升的重要生理因素;极端气候考验运动员的抗寒能力和比赛装备的安装调适。在射击项目中,姿势稳定性、步枪稳定性、肩部力量和击发是提高运动员竞技表现完整的技术动作,是影响射击命中率的重要因素;大脑皮质的兴奋性和副交感神经系统激活,影响运动员射击命中率的稳定性;极端低温环境影响运动员的击发速度和射击精度。

根据运动员竞技表现的影响因素,我国冬季两项队在后续的越野滑雪训练中需要重视模拟比赛条件的训练与测试;重视不同地形条件选择相符合的精细化技术动作,增加上下肢骨骼肌力量训练,定期监测肌肉输出功率,形成个性化技术动作风格;重视有氧能力的训练,加强心血管系统指标的无创监控;重视身体机能状态和训练计划的匹配与整合;重视比赛气候条件,从提前适应、个性化装备适配等方面将不利影响最小化。在射击训练中,重视项目转换模拟训练以及生物力学分析,实施局部关键肌肉力量训练方案;重视阶段性监测中枢神经系统指标,有针对性地训练呼吸控制方法,掌握处理低温条件下自身和枪械突发问题的应变能力。