空间句法视角下近代上海(1843—1949 年)城市空间组构演变研究

■ 贺宏洲 HE Hongzhou 吴国欣 WU Guoxin

0 引言

空间组构作为映射城市政治、经济、社会、文化的物质镜像,经过长期的研究发展形成了一系列分析、认知及量化城市物质空间形态的理论与方法,其中,最为突出的便是空间句法理论。该理论核心是研究空间本体之间的网络连接关系,并认为在空间关系网络中,任何一个连接关系都会影响到其他关联或受到其他关联的影响。其研究范式是以图论为基础,将空间抽象成为节点,路径视为连线,构成表示一组空间关系网络的点线图,并以拓扑算法对其进行量化分析。经大量的实证研究证实,城市空间组构的中心性反映出社会经济在空间上的分布差异,并与句法模型所模拟的人车流之间存在稳健联系[1-2]。因此,通过空间句法理论及方法,能够准确地描述城市空间组构与社会经济表现的整体布局之间的关系,进而成为当代城市研究的重要组成部分[3]。

近代上海(1843—1949)历经百年,从一个陈旧的封建制县城发展成为远东重要的国际化都会,不仅奠定了上海城市原生空间组构核心的形成,而且构筑了无法复制的城市风貌和城市性格。因此,研究这一历史时期上海城市空间组构的产生、发展及变化,成为解析上海城市演变过程、挖掘城市内涵、展示城市风貌的重要基础。依据这一历史时期上海城市的经济发展、社会变化及政权更替的过程,可将其划分为3个主要的历史阶段,即:从1843年上海开埠到1911年辛亥革命,1912年中华民国建国到1927年上海特别市成立,以及1927年到1949年上海解放。本文借由空间句法理论和方法,对这3个历史阶段的上海城市空间组构进行量化分析,再现近代上海城市空间演变过程,并在此基础上探究该时期政治、社会、经济发展同城市空间组构之间的关联关系。

1 研究方法

1.1 空间句法理论

空间句法理论由比尔·希利尔(Bill Hillier)于20世纪70年代提出。在其代表作《空间是机器:一种建筑组构理论》一书中,希利尔用句法理论来描述复杂空间系统中相互依赖的拓扑关系,并进一步揭示了空间与认知、空间与行为、空间与社会等复杂城市现象。随后,以希利尔为核心的一批学者,主要包括朱丽安·汉森(Julienne Hanson)、艾伦·佩恩(Allen Penn)、阿拉斯代尔·特纳(Alasdair Turner)等,在伦敦大学学院巴特雷特建筑规划学院建立空间句法研究室,逐步完善了空间句法理论框架,并以该实验室为中心将空间句法理论及方法在世界范围内广泛传播。就空间句法方法而言,最重要的成果是由特纳开发的Depthmap软件平台,建构了基于视线模拟的句法性分析方法,以及由线段生成的轴线图分析,其中包含了角度、实际距离、拓扑距离的权重因素[4]。

空间句法理论在20世纪80年代引入我国后,因学科归属的关系,在城市研究领域获得了丰富的研究成果。其中,在城市空间组构研究方面,杨滔以空间句法理论为基础,通过详细介绍空间组构的概念、空间形态与社会、空间形态与计算方法、空间认知等方面,强调空间组构作为句法的核心概念,是展示空间、社会、认知之间关系的重要方法,也是描述复杂城市结构的有效表述形式[5];沈尧在其学位论文中,以空间句法理论为视角探讨了天津市五大道历史街区风貌保护与更新中的影响因子及平衡关系的量化评价方法,为历史街区认知、规划及管理和评估提供了动态预测的工作方法[6];鲁政运用空间句法理论对1872年—2010年之间长沙市历史城区形态的演变特征进行了深入研究,通过对比分析认知意象的场所感和空间组构的可理解度之间的关系,将对历史城市形态演变规律的研究回归到空间本体,建立了历史城市遗产空间与文化遗产信息之间的联系[7];韩默、庄惟敏通过描述从认知心理学到空间句法的演进过程,解释了空间组构与空间认知之间的相互关系,认为空间组构是链接物质空间环境、抽象空间认知及复杂社会关系的重要纽带[8]。

由此可见,作为一种经典的城市空间组构研究模型,空间句法理论揭示了空间是如何相互关联构成网络,并影响人们在城市中的社会行为,进而展现城市政治、经济、社会及文化内涵。自此,空间与社会的内在联系通过空间句法理论得以辨别明晰。该理论基础是建立在“自然出行”的原则之上,即句法模型中模拟的人车流动均不具有目的性,但却会受到空间组构效能差异的影响,在城市空间网络中形成非均匀分布,形成“出行的经济”[9]。大量研究证实,城市空间网络中普遍存在的中心性组构关系会影响人车流的自然分布,而人车流的分布也会对城市本身的土地利用和空间效能产生反作用,并经过长期的相互作用影响城市空间本体,形成复杂的城市形态。因此,模拟人车流的整合度和选择度指标成为空间句法量化分析的关键变量,从而显现出该理论在空间组构关系研究方面的有效性和重要性。

1.2 选择度和整合度的标准化

1.2.1 标准化角度选择度计算

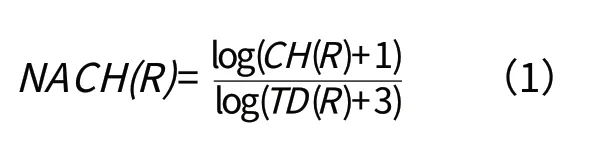

为了使不同规模或不同时期的城市空间系统可以进行直接比较,希利尔、杨滔和特纳通过研究,提出了将线段模型中基于角度距离计算整合度和选择度标准化的新方法[10]。根据之前的研究,选择度和空间系统的隔离有着直接的关联,即系统的拓扑深度越大其可达成本也就越高,总的选择度就越高。选择度成为反映空间系统隔离,体现人车流动的重要表征。杨滔则根据空间流通效益的原则,提出了标准化角度选择度的计算方法,并以NACH来表示。

式中,CH(R)表示给定半径R限制下的系统角度选择度(T1024 Choice R metric);TD(R)表 示 同一半径R限制下的系统角度总深度(T1024 Total Depth R metric)。

标准化之后的角度选择度剔除了线段模型中城市规模(线段数量)对计算结果的影响,发现其与连接度具有相关性,并在随后的实证研究中得以证实[11]。图1显示了现今上海市角度全局选择度在经过标准化计算后的数值差异(右侧玫红色线框),以及可视化句法图的变化(左侧圆形局部)。显然,在去除了线段规模影响之后,数值处在一个可以比较的范围之内。

1.2.2 标准化角度整合度计算

标准化角度整合度同样通过数学的方式剔除了线段模型中城市规模的影响,可以简单理解为系统在限制半径下的节点平均数,以NAIN表示。

式中,NC(R)表示给定半径R限制下的系统角度节点数(T1024 Node Count R metric);TD(R)表示同一半径R限制下的系统角度总深度(T1024 Total Depth R metric)。

图1 基于线段模型的全局角度选择度和全局标准化角度选择度

1.2.3 分析

标准化之后的整合度和选择度可以更准确地揭示城市空间组构模式,并且可以比较不同城市或者同一城市的不同历史时期的空间组构差异,从而剖析城市是如何形成、发展、变化的,进而得到宏观视角下的城市展示空间组构演变规律。从空间句法理论的角度分析,这两个变量的最大值和均值分别反映了城市空间系统的前景网络和背景网络。其中,标准化整合度的数值依旧反映了城市空间系统中可达性的强弱程度;标准化选择度的平均值反映了城市背景网络的连续性,而最大值则反映了城市前景网络中高效的空间组构结构。

总的来说,整合度和选择度是反映城市空间组构关系的两项重要指标。在广义距离度量半径的限制下,利用线段模型分析得出的整合度变量,能够较好地映射城市空间系统中的线段元素吸引到达交通的潜力,而这些由线段元素代表的人车流聚集的目的地,亦是城市繁华、热闹、经济、物质集中的核心,表达了城市空间组构的集聚性。选择度则表达了空间系统中线段元素被选择作为穿越性交通空间的潜力,并可以根据限制半径的大小分析人行和车行交通的不同选择,也成为模拟人们体验和认知城市路径的有效途径,它反映了城市空间组构的离散性。因此,对这两个变量的解析便成为城市空间组构研究的重要内容。

1.3 研究样本的选取及句法转译

根据现有近代上海历史地图资料的清晰度、完整性和可靠度,选取1900年、1925年、1937年的历史地图作为研究样本,导入DepthMapX软件进行分析计算,并对所得的结果进行对比研究。由于处在不同历史时期的上海受到生产力水平、社会经济结构的影响,形成不同的城市规模,产生不同的城市生活、城市文化、城市形象。因此,通过历史地图转译而来的空间句法线段模型,可使我们利用其进行量化分析研究,探索其中映射出的空间组构演变过程,从而解析以“自然出行”为导向的近代上海城市空间变化与社会经济发展之间的相关关系。

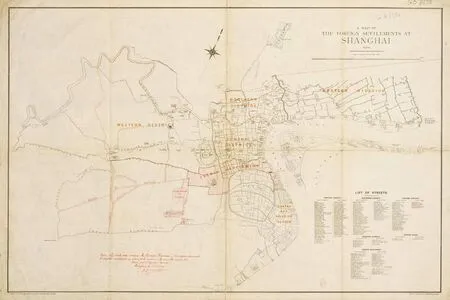

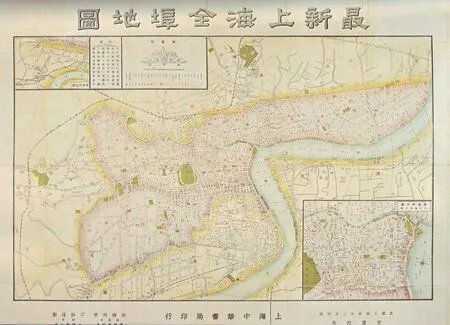

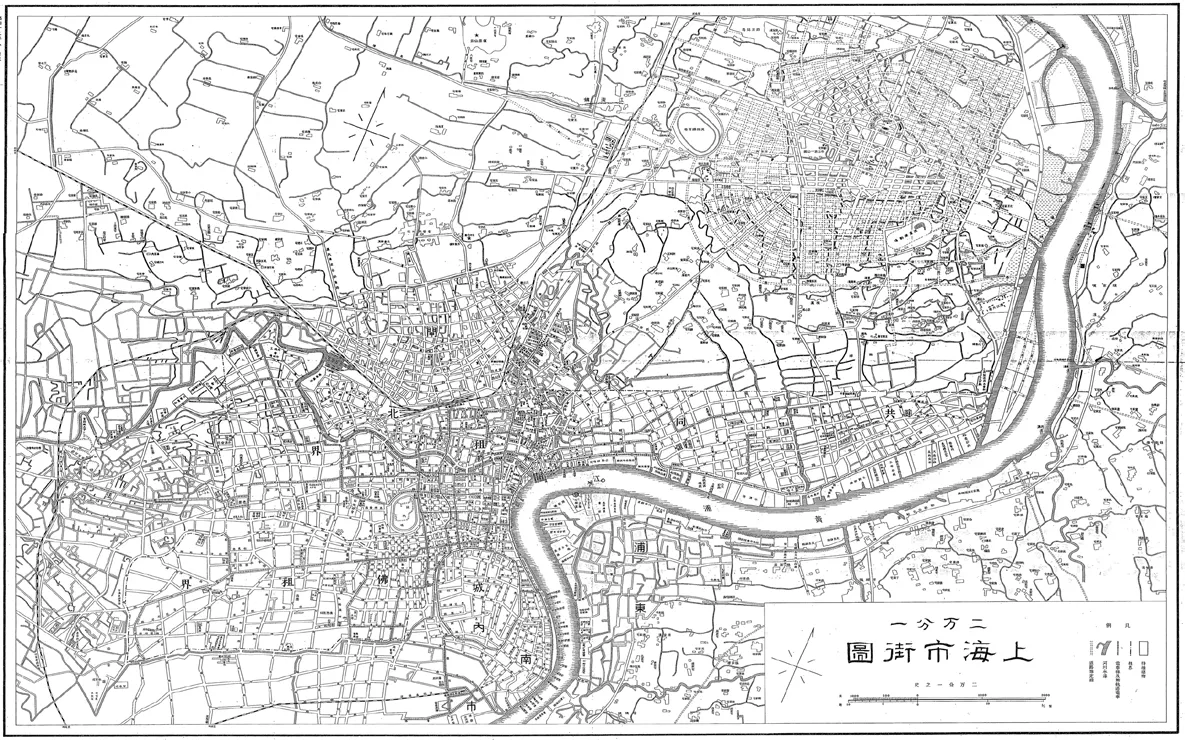

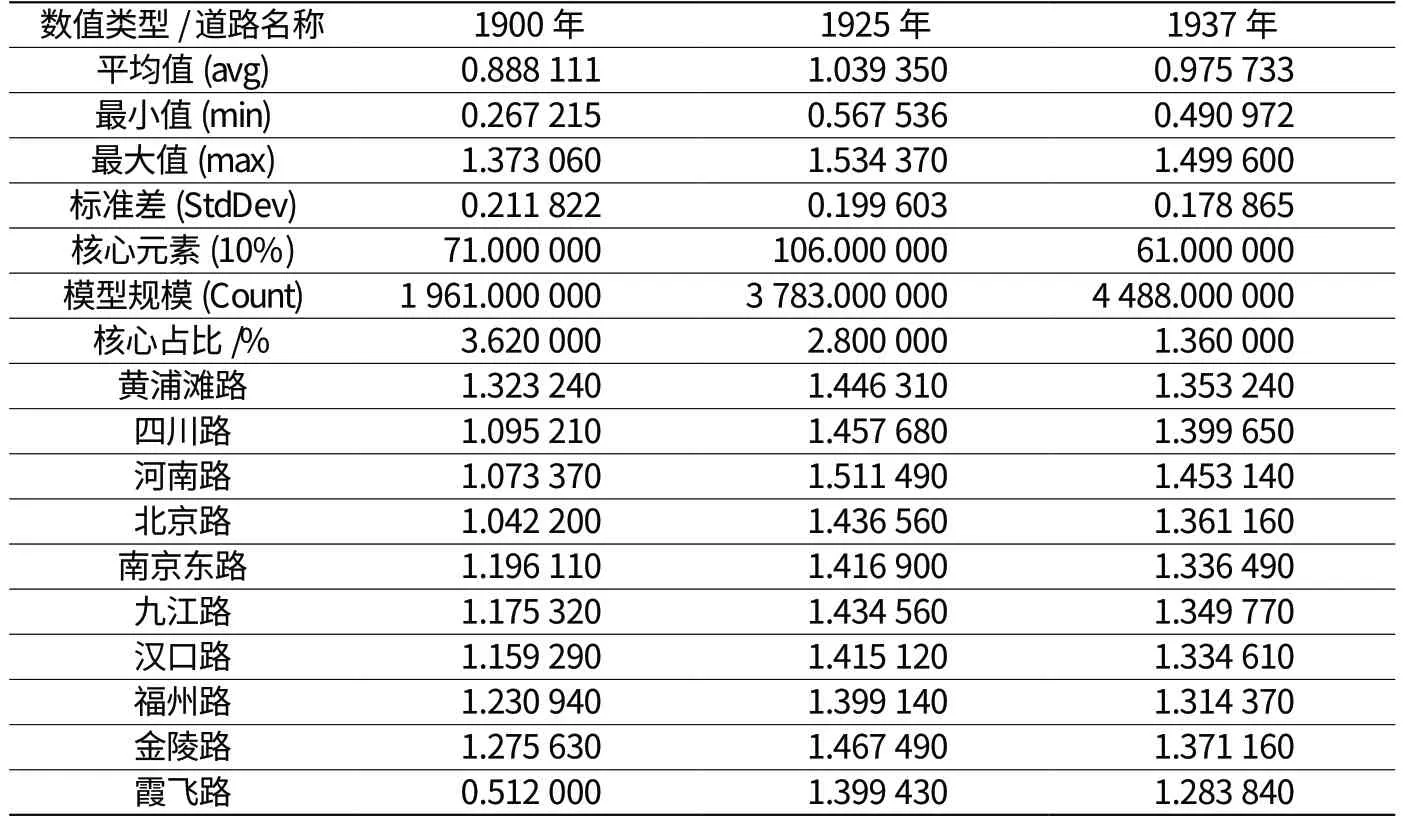

1900年的历史地图采用《华北先驱报》和《华北日报》上海分社出版的《上海外国租界地图》(图2),图中所绘区域主要包括上海县城、法租界、英租界、美租界的建成区域。1925年的历史地图采用上海中华书局出版的《最新上海全埠地图》(图3),图中所绘区域主要包括上海县城、南市、法租界、公共租界、闸北和浦东部分区域。1937年的历史地图采用日本战时陆地测量部印刷出版的《上海市街图》(图4),图中所绘区域主要包括城内、南市、法租界、公共租界、闸北、新市府中心和浦东的部分区域。通过转译绘制,生成3个时间断面的句法模型(表1)。

2 近代上海三个历史阶段的空间组构特征及演变过程

2.1 1900年上海城市空间组构特征

2.1.1 时代背景

自1843年上海开埠之后,英国殖民者以“屯物经商、携眷居留”为借口率先和晚清政府商定土地租用范围,于1845年11月划定英国侨民居留地界址为洋泾浜以北(今延安东路)李家场以南(今北京东路),东面以黄浦江为天然界限,而西面直至次年9月才议定以界路(今河南中路)为界。在此之后,美国和法国两个资本主义列强也效仿英国在上海占有了侨民居留地,也就是后来所谓的“租界”。英租界和美租界后来合并统称为公共租界,与法租界和上海县区域的华界形成了3个相对独立的区域,每个区域自成体系(图2)。

这些租界区域,在当时的清政府眼中只是上海城外的荒野泥滩,远没有上海县城重要,划地求和便成了清政府自以为是的解决与列强间用地矛盾的唯一手段。然而,英、美、法三国在上海城北黄浦江畔划定租界皆是处心积虑之后的选择。从地理位置上来看,三国租界均东临黄浦江,南北分别占据了苏州河与洋泾浜,控制了通往长江口和内地富饶地区的咽喉要道,进而左右了上海城市发展的走向。经过多年的经营,租界内逐渐繁荣起来,人口增多,租界范围不断向北向西扩张,至1900年前后,以租界区域为主的中心城区基本形成。

2.1.2 组构特征

通过对1900年上海市线段模型的句法分析,得到图5所示的全局标准化角度整合度(NAIN)分布结果。DepthmapX软件将计算的结果分十个区段赋予红蓝色值,色彩越接近红色,整合度就越高,吸引到达交通的能力也就越高。根据以往的研究,按照由高到低依次加总系统中线段元素的整合度值,在达到总值5%(小于200条轴线的系统按10%计算)的线段元素所代表的城市空间就是所谓的整合度核心(红色线段),它表达了在该系统中吸引到达交通最高的城市核心空间所在的区域。本研究中,为了使分析结果更加明晰可辨,调整了背景网络的色彩阈值 。在1900年的线段模型中,其全局标准化角度整合度(NAIN)最大值为1.373060,最小值为0.2672150,计算后的平均值为0.888111,属于整合度核心的线段数量有71条。

图2 1900年上海外国租界地图(来源:www.virtualshanghai.net)

图3 1925年最新上海全埠地图(来源:www.virtualshanghai.net)

图4 1937年上海市街图(来源:www.virtualshanghai.net)

图5中,整合度核心街道为:黄埔滩路(avg1.323240)、公馆路(今金陵路)(avg1.275630)、福州路(avg1.230940)(avg值为组构系统内多个元素的算数平均值,反映了路段在整个组构系统中吸引到达交通的能力差异)。从核心道路的整合度均值来看,黄埔滩路(今中山东一路、中山南路)这条连接上海港码头的交通要道成为1900年城市组构系统中吸引到达交通的首要城市空间。公馆路(今金陵路)和福州路垂直连接黄浦滩路,由东侧江岸向西延伸,承载了公共租界和法租界区域内的重要城市功能,形成这两个不同行政区域的组构核心。从图中我们不难看出,人车流聚集的城市中心处在租界区域,与冷清的上海县城形成了明显的空间隔离。因此,从上述分析结果来看,清末民初的上海城市空间组构核心沿黄浦江向西成T型结构发展,展现出港口城市的空间结构特点。租界区域由于其所处的地理优势和更为系统的城市道路体系,使其在全局组构网络关系中产生了强大的吸引力,汇集了更多的人车流,进而抢夺了建成更早的县城内区域内的资源,形成空间上的隔离。

2.2 1925年上海城市空间组构特征

2.2.1 时代背景

1911年的辛亥革命虽然推翻了腐朽的晚清封建政权,但中国社会依旧处在军阀割据的混乱局面之下。帝国主义列强仍然牢牢控制着上海城市发展的方向,并利用越界筑路这一手段不断地扩张其管治范围。仅法租界就通过这一手段新增了西区的大片土地,扩张区域北至长浜路(今延安中路),南至斜桥徐家汇路,东至麋鹿路(今方浜西路)、肇周路、斜桥,西至英租界徐家汇路(今华山路),加上原有租界范围,共计1 010 hm2,是开埠初期法租界面积的15倍。这时,上海县城墙便成了以商品流通为主要特征的资本主义经济发展模式的阻碍。自1912年起至1914年冬,上海城垣被全部拆除并修筑马路,北段为民国路(今人民路),其余部分被命名为中华路,至此,华界和租界间可见的物理阻隔被彻底移除,近代上海中心城区形态基本确立(图3)。

20世纪20年代中期,上海工商业在外国资本和民族资本的共同驱动下蓬勃发展,城市规模逐步扩大,社会日渐繁荣,城市在“三家两方”管治下逐渐形成了自然的功能分区。外国资本谋求航运的便利,大都选择在城市东北沿江地带选址建厂,而民族资本则选择地价更为便宜的闸北地区开办工厂,自然形成了较为集中的工业区域[12]。金融资本则集中在外滩及邻近九江路、宁波路一带修筑宏伟的银行大楼,构成了足以左右当时国民经济的近代金融中心。商业区则在原有的居住区中集聚成形,并集中在公共租界和法租界的中心区域,在南京路、霞飞路(今淮海路)、公馆路(今金陵东路)、静安寺等地带形成了繁华的商业区,近代化的大型百货商场、装潢精美的各种专业商店鳞次栉比,展现了繁华都市的勃勃生机。至1925年前后,上海基本形成了融合工业、航运、金融、贸易、商业、服务等多种功能混合的都市格局,成为了远东地区重要的国际化大都会。

2.2.2 组构特征

通过对1925年上海线段模型的句法分析,得到了如图6所示的全局标准化角度整合度(NAIN)分布结果。该组构系统中,最大值为1.534373,最小值为0.567536,平均值为1.039350,整合度核心线段元素数量有106条。图中所示的整合度核心街道为:南北向的黄埔滩路(avg1.446310)、四川路(avg1.457680)、河南路(avg1.511490)、浙江路(avg1.409470)、西藏路(avg1.434330),以及东西向的北京路(avg1.436560)、南京路(avg1.416900)、九江路(avg1.434560)、汉口路(avg1.415120)、福州路(avg1.399140)、爱多亚路(今延安东路)(avg1.404640)、金陵路(avg1.467490)、霞飞路(今淮海路)(avg1.399430)、民国路(今人民路)(avg1.440680)。

表1 研究样本及句法模型规模

图5 1900年全局标准化角度整合度

图6 1925年全局标准化角度整合度

从全局的角度来看,相对于1900年整合度核心的T型结构,1925年的上海发生了较大的变化。城市中南北向的核心道路开始显现,其中包括四川路、河南路、浙江路、和西藏路;而随着法租界的西扩,霞飞路成为西部城区重要的核心空间。城市发展所需的各项资源持续向租界区域内的核心街段集中,最终形成了纵横交错的井字形结构。因此,通过上述量化分析的结果,折射出上海城市发展至20世纪20年代中期,租界作为工商业集聚的中心城区,土地开发利用日趋完善,吸引了更多的到达性交通流。与此同时,随着制造业在虹口、闸北、杨树浦的集中,以及法租界的西扩,在空间上造成了整个城市空间组构体系在这两个方向上的持续增加,使得组构核心表现出北拓西扩的发展格局。

2.3 1937年上海城市空间组构特征

2.3.1 时代背景

1927年,国民党接管上海华界市政管治权力之后,随即成立上海特别市,并开始筹划开发建设上海。但市政府管理的这个上海是一座充满矛盾畸形都市。尽管从表面上看,此时的上海已经有了基础设施良好的港区和通向内陆的淞沪和沪杭铁路线,在杨树浦、闸北、沪西及高昌庙等处自然形成了工业产业集聚区,在租界的中心区域已经形成了高度繁华的商业区和金融区,城市的市政、道路、建筑、公共设施的建设已经比较完善,但由于租界的存在,华界南市和闸北在空间上被分隔,两者的市政建设受到严重阻碍。从整体来看,此时的上海由于行政所属的差异,始终没能形成统一有效的市内交通网络,建筑物质量参差不齐,公共管线各界自成系统。伴随着涌入上海的移民大幅度增长,城市中居住、交通、卫生、治安等各种问题接踵而至,且愈趋严重。所有这一切,对于基础较差的华界尤为突出。

为了解决上述的诸多城市问题,上海特别市政府在1929年制定了近代上海的一次城市规划方案,即“大上海建设计划”,划定上海市区外东北方向的江湾区翔殷路以北、闸殷路以南、淞沪路以东及周南十图、衣五图以西的土地约466.67 hm2,作为新上海的市中心区域[13]。其规划内容涵盖新市中心区域的分区及道路规划、黄浦江虬江码头的修建规划和上海市分区及交通规划。该规划的主要目标是为了抗衡租界,振兴华界。依据“大上海计划”上海特别市政府,在1937年抗战爆发之前,实际完成了开辟道路,建造市政府办公楼、体育场、图书馆、博物馆、医院、卫生所等配套设施,并按照规划内容开发建设了虬江码头一期工程,形成了如图4所示的城市格局。

2.3.2 组构特征

在对1937年上海城市线段模型分析之后,得到了如图7所示的全局标准化角度整合度(NAIN)分布结果。在这一空间组构系统中,NAIN的最大值为1.469960,最小值为0.490972,平均值为0.975733,整合度核心线段元素数量为61条。图中所示的整合度核心街道为:黄埔滩路(avg1.353240)、北京东路(avg1.361160)、南京东路(avg1.336490)、九江路(avg1.349770)、汉口路(avg1.334610)、金陵东路(avg1.371160)、四川路(avg1.399650)、河南路(avg1.453140),以及民国路(avg1.369260)近河南路的一部分路段。

从全局来看,整合度核心分布的区域比1925年有所收缩,但依旧保持了以租界区域为核心的井字形结构。从核心道路的整合度均值来看,河南路和四川路这两条南北向道路,成为1937年空间组构系统中吸引到达交通的首要城市空间,而黄浦滩路、北京东路、南京东路、金陵路、九江路、汉口路则保持了在整个系统中的整合度核心地位,呈现出强大的稳定性。这里需要明确指出的是,在1925年的空间组构系统中处于整合度核心地位的霞飞路(今淮海路)淡出了1937年的整合度核心地位。从上述的分析结果来看,随着“大上海建设计划”实施,上海城市空间发生了跳跃式发展:江湾地区兴建的新城在一定程度上影响了上海城市空间组构核心的分布,但效果并不十分明显;城市的组构核心依旧盘踞在租界区域,保持井字形的空间组构结构。新城的出现,从地理位置上造成了在南北向道路中人车流动集聚的加深,因此,组构核心表现为西向收缩北向伸展的发展趋势。

2.4 近代上海城市空间组构的演变过程

综合对近代上海3个历史阶段样本的句法分析,得到如表2所示的全局指标及重要道路的NAIN均值对比。从中不难发现,1925年整个组构系统的平均值最高,核心元素数量最大,处于该系统中重要道路NAIN的最高值,且都属于整合度核心之内;1900年组构系统的平均值最低,核心元素数量有71条,其中重要道路的NAIN值最低,属于该系统整合度核心的道路只有黄埔滩路、福州路、金陵路三条;1937年组构系统的平均值相对于1925年都有所降低,但高于1900年,其中重要道路大都在该系统的整合度核心之内,只有福州路和霞飞路不在其中。

整合度指标的高低反应了城市公共空间吸引到达交通能力的强弱。根据以往的研究,在“自然出行”的原则下,高整合度空间对人车流的汇集作用明显,映射了城市中社会经济的繁荣程度。以往整合度指标受到句法模型规模的影响,使不同城市或同一城市的不同时期难以进行相互比较,但通过对整合度的标准化解决了这一问题。因此,从句法分析的角度来看,1912年—1927年的上海处在发展的黄金阶段,城市开发的更为完善,空间组构系统的效能更高,佐证了前文中对3个阶段时代背景的描述。

图7 1937年全局标准化角度整合度

表2 3个样本的全局指标及重要道路的NAIN均值对比

为了更直观地对近代上海空间组构演变过程进行分析,可以将3个样本各自系统的NAIN全局平均值作为参照,调整了基于线段模型的NAIN色彩阈值,将3个组构系统的前景(红色)和背景(蓝色)网络进行可视化展示,得到图8所示内容。其中,红色的前景网络意味着组构系统中具有较高整合度的线段元素集合,表达了城市中吸引到达交通的人车流动网络结构,具有更高的城市活力和空间效能,因而可以将其视作城市空间组构的表征性网络结构,进而对比分析3个阶段空间组构的演变过程。

从图8可以看出,近代上海城市空间组构演变过程大致经历了3个阶段:①核心形成期(1842—1912),在近代上海城市化的最初阶段,空间组构的前景网络处于较早建立的英、法租界核心区域及华界的南市码头区域,而上海县城由于城墙和城壕的存在与前述区域形成了明显的空间隔离,因此奠定了上海城市空间组构以租界区域为主,华界区域为辅的最初结构特征。②快速拓展期(1912—1927),上海进入北洋政府管治时期,随着外国资本和民族资本不断地注入,上海各行业日渐繁荣,城市规模逐渐扩大,前景网络在1900年的基础之上向西和向北快速衍生,对应着租界区域的越界西扩,以及虹口、杨树浦和闸北工业区的形成。此时的上海县城虽然拆掉了城垣、修筑了马路,在空间上与租界联系成一个整体,但从空间组构关系来看,依旧与城市繁荣区域存在着明显的隔离。③结构稳定期(1927—1949),上海进入到国民党执政阶段,依据上海特别市政府制定的“大上海建设计划”,上海经历了跳跃式的城市扩张。但从前景网络变化来看,此时的城市空间组构体系已经具有了强大的结构惯性,并向着新城区域进行了有限度的偏移,即在闸北和杨树浦有所衍生,上海县城依然处于空间隔离状态,在江湾地区按照规划兴建的新城区则完全消隐在背景网络之中。

图8 近代上海城市空间组构的演变

3 结论

通过对近代上海城市空间组构演变的分析,大致可以得出以下几点认识。

(1)近代上海城市空间组构中整合度核心由沿黄浦江西岸向内陆延伸的T形结构,逐渐转变为南北路网纵横交错的井字形结构。这一转变过程映射了上海从开埠之初的单一贸易型港口城市,逐步转变为集工业、商贸、金融、服务等多种功能混合的近代化都市。

(2)租界是近代上海城市空间组构演变的核心空间,它对整个空间组构体系的形成、发展以及之后对江湾新区的制约,都体现出其在整个体系中的核心地位。这也就不难理解,彼时对近代上海冠以“东方巴黎”“十里洋场”等诸如此类称谓的由来。

(3)近代上海城市空间组构核心的形成,凝聚了巨大的城市资源,因而具有强大的结构惯性。这也是国民党政府制定的“大上海建设计划”最终失去了实现与租界抗衡这一理想目标的原因之一。由此可见,近代上海城市发展受到政治、经济、社会、科技等诸多因素的制约,不能支撑跳跃式的城市开发模式,也折射出早期引入的城市规划方法过于理想,未能同近代中国城市社会环境的实际情况相结合。

(4)通过对近代上海城市空间组构的句法研究,证实了标准化整合度这一指标在进行城市空间组构演变研究中的有效性。反应出以“自然出行”概念为基础的空间句法理论,能够从流的角度诠释城市社会变化和空间组构演变之间的相关性,并能从中映射空间繁荣与隔离产生的原因。标准化之后的整合度变量,移除了空间组构模型中元素数量对整合度数值的影响,使得不同时间阶段的同一座城市组构系统间可以进行比较研究,从而为城市空间组构演变研究提供了新的方法。