“宏观辨识与微观探析”素养的进阶研究

吴晗清 周迪

摘要: 基于《普通高中化学课程标准(2017年版)》对素养的水平划分,将“宏观辨识与微观探析”这一素养解构为宏微结合分析解决问题的意识、能力与评价监控三个要素,提出了结构模型。通过对构成要素的层级划分,明确了“宏观辨识与微观探析”素养的进阶路径,同时以“醇”主题教学为例进行了初步的实践探讨。

关键词: 核心素养; 宏观辨识与微观探析; 化學教学; 醇

文章编号: 1005-6629(2020)02-0003-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出了“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“实验探究与创新意识”“科学态度与社会责任”五个高中化学核心素养[1]。其中,“宏观辨识与微观探析”位于五大化学核心素养的第一个维度,其重要的地位与化学学科自身特征密不可分。化学作为一门在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础学科,其重要的特征就是从微观层次认识物质,以符号形式描述物质,在不同层面创造物质。因此,“宏观辨识与微观探析”素养的培养,将有助于学生化学学科观念和思维方式的形成。

如何培养学生“宏观辨识与微观探析”素养已成为当前关注的重要话题,现阶段对这一素养的研究内容主要集中于教学实践、培养策略,而关于素养本体的理论研究以及进阶路径的研究较少。从而在实际的教学中,由于教师缺乏基本的理论支撑,导致很难将他人的教学经验和具体策略灵活地应用在多变的教学情境中。本文试图对“宏观辨识与微观探析”素养的构成要素进行理论探析,并以“醇”主题教学为例,对素养的进阶路径进行实践探索。

1 宏观与微观思维相关研究述评

自《普通高中化学课程标准(2017年版)》颁布以来,对化学学科核心素养的研究呈现逐年上升趋势,但对其中某一素养的深入研究并不多见,如“宏观辨识与微观探析”的相关研究仍处于探索阶段。对于宏观和微观思维在化学中的运用,前期主要体现在“三重表征”等研究中。基于化学学科的特征,大多数学者在三重表征思维方式的理论研究与培养策略上基本达成共识,即三重表征思维方式的培养离不开三个具体的要素,即不同表征间转化的意识、三重表征转换的能力以及对整个思维过程的反思。

1.1 不同表征间转化的意识

在化学学习中,学生是否有效利用三重表征思维方式进行意义建构,主要的判断依据是看其能否自发完成“宏观—微观—符号”之间的转换,能否有意识地利用三重方式对同一化学问题进行表征。化学教学中培养学生的这种转换表征的意识尤为重要,是化学学科特色视角形成的重要基础。否则学生看待化学问题时往往肤浅、机械,比如看到现象就浅尝辄止,或者从原理出发而无视现实条件的限制等。因此三重表征思维形成的一个基本环节是培养学生能够条件反射地从宏观、微观、符号相结合的视角去深入探讨问题的意识。例如,学习金刚石和石墨时能够认识到二者虽为同素异形体,但这两种物质的宏观性质迥异,其原因就在于微观结构的不同[2]。学生对不同表征间转化的意识离不开教师的有意引导,因此在教学过程中,教师要深入挖掘教材并将潜在的三重表征用一种外显的、可重复的形式呈现在学生面前,为学生创设一个有利于进行三重表征的学习情境[3]。教师明确强调三重表征意识,能让学生亲身感受到三重表征的化学学科独特性、实用性,从而形成一种思维习惯。

1.2 不同表征转化的能力

研究普遍认为,培养学生三重表征转化的能力是培养学生化学学科能力的关键。三重表征思维方式的培养,需要引导学生对宏观事实进行微观水平上的探析,从而深层次理解化学知识的内涵与本质。同时也要引导学生立足于微观层次的推理演绎,如预测物质及其反应的可能性等,并通过相关证据的收集,从而证实或证伪前期的预测,探讨微观与宏观的联系,并用符号系统进行合理而全面的表征[4]。因此在三重表征思维方式的养成过程中,会经历联想、推理、迁移、空间想象等一系列活动,涉及形象思维、逻辑思维、抽象思维、类比思维及复合的创造性思维。如微观表征的形成需要丰富的想象力,学生可以通过想象力来理解看不见摸不到的微观世界,在教学中也可借助模型增强学生直观感受。又如,虽然有些微观结构可以想象,但是并不能直接被感官感知。此时类比思维就可以一展身手,在原有的知识结构或生活经验中寻找类似的事物作适恰的类比,从而使认识上的困难迎刃而解[5]。

1.3 对思维过程的反思

反思是对自己的思维过程以及思维结果,进行有意识的、科学的、批判性的回顾、分析与检查的过程。反思是三重表征思维方式养成中重要的一个环节。教师应重视学生的反思性学习,引导学生对整个过程进行自我省思,思考是否将化学知识的三重表征建立了联系并实现其有效的转化[6]。如对于一个陌生的问题情境,教师引导学生思考“我从宏观、微观、符号相结合的角度思考这个问题了吗”“今天学习的知识点之间有什么内在的联系,结构、性质与用途是什么关系”“这一宏观现象的微观本质是什么,怎样用符号来表示出来呢”“如何全面系统地描述一个化学问题”等等。通过这些反复强调的形式训练,让学生对自己的学习过程进行反思与评价成为一种条件反射式的思考习惯。

2 “宏观辨识与微观探析”素养的内涵与构成要素、结构模型与水平划分

2.1 “宏观辨识与微观探析”素养的内涵

《普通高中化学课程标准(2017年版)》对“宏观辨识与微观探析”的内涵给出了详细的说明: 能从不同层次认识物质的多样性,并对物质进行分类;能从元素和原子、分子水平认识物质的组成、结构、性质和变化,形成“结构决定性质”的观念;能从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题。

课程标准对“宏观辨识与微观探析”素养的说明,能从以下两个方面体现出这一素养进阶培养的重要意义。首先,在学习内容层次上,学生能够从宏观物质水平逐渐进阶到微观原子分子水平,从微观水平又进阶到宏微结合的视角水平,这种学习内容层次的不断进阶会促进学生宏观与微观相结合的化学学科观念的养成。其次,在学习目标描述上,学生能从学会对物质进行分类逐渐深化到形成结构决定性质的观念,能从形成物质结构与性质相联系的学科观念进阶到能够掌握分析解决问题的方法,这种学习目标的进阶会不断促进学生学科问题解决的思维视角养成。

因此,“宏观辨识”与“微观探析”不是孤立地从两个角度来认识、分析和解决化学问题,而是结合在一起的整体,二者内部之间依靠符号维度有着紧密的联系。一方面,宏观层面辨识的物质形态及其变化现象离不开从微观角度解释与表征;另一方面,从微观层面探析物质组成、结构,可以进一步帮助我们推理、预测物质的宏观性质。作为化学学习中的重要学科观念以及解决问题的独特思維视角,“宏观辨识与微观探析”素养的养成至关重要。

2.2 “宏观辨识与微观探析”素养构成要素

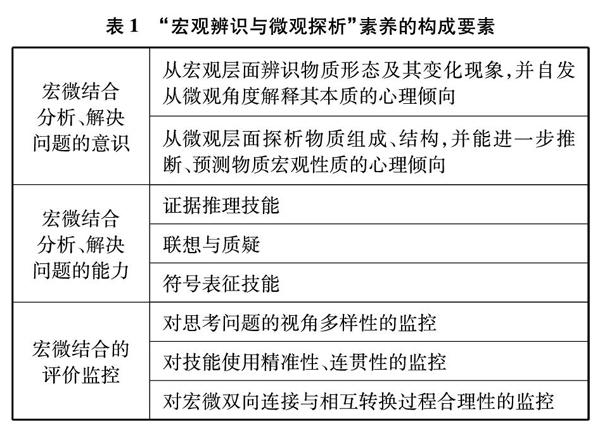

化学学科核心素养是学生通过学习而逐步形成的重要学科观念与必备能力,展现了化学学习对学生未来发展的重要价值。对学生素养的培养与评价,应以分析这一素养的本体结构为前提。本文基于三重表征思维模式培养的相关研究以及化学课标对“宏观辨识与微观探析”内涵的解析,将“宏观辨识与微观探析”的结构解构为三个要素: 宏微结合分析解决问题的意识、能力以及评价监控。这三个基本构成要素相辅相成,彼此有机组合共同促进学生素养的形成。“宏观辨识与微观探析”素养构成要素见表1。

2.2.1 宏微结合分析、解决问题的意识

宏微结合分析、解决问题的意识,是指学生能够自发地利用双向思维来分析解决相关化学问题。其中既包括从宏观层面辨识物质形态及其变化现象并能自发地从微观角度解释其本质的心理倾向,也包括从微观层面探析物质组成、结构并能够进一步推断、预测物质宏观性质的心理倾向,两者相互关联,形成一个自发的思维回路。一方面,当学生面对宏观的现象时,能通过直观的感受去有意识地思考其背后的微观原理,有意识地从微观的角度去解释宏观现象。如“金属钠如何保存”“金属钠与乙醇反应如何,与水反应如何,速率为什么不同”等问题时,学生能够有意识地从乙醇分子结构的角度对这些宏观现象进行解释。另一方面,当学生面对不熟悉物质时,能够通过辨识其分子组成、微观结构(官能团)等来推断、预测该物质可能具有的化学性质。如科学家发现葡萄、蓝莓、花生等植物中都含有白藜芦醇(给出结构简式),该成分有抗炎症、抗氧化的作用,具有多种生物和药理活性和保健功能。请学生结合白藜芦醇的结构简式,合理预测它的化学性质,并分析其具有生物、药理活性及保健功能的可能原因。

2.2.2 宏微结合分析、解决问题的能力

宏微结合分析、解决问题的能力是培养与评价学生“宏观辨识与微观探析”素养的关键,这一能力是由证据推理、符号表征、质疑联想等一系列技能组成的。学生只有具备了相应的技能才能有效地将宏观与微观联系起来,防止造成表征之间的“断路”。学科知识作为化学学习的对象,其本身就是一个相互关联的有机结构。因此我们的头脑中不仅要有意识地建立宏观与微观之间的双向联系,还要更灵活地建立各种知识对应的不同技能之间的联系。可以表示为这样的过程,基于相关知识进行证据推理——根据推理出的内容联想与想象——运用符号进行表征——将宏观与微观建立联系。需要说明的是,宏观与微观之间的联系不是一蹴而就的,而需要技能的反复运用才能形成合理的深刻的关联。如金属钠与乙醇反应,从宏观的实验现象可以辨识到有气泡逸出,根据这一证据推断反应生成气体;联想金属钠与水的反应,从而推测是乙醇中羟基上的氢原子可能被金属钠置换,进一步借助于乙醇的结构简式分析原因可能与键能有关,搜集键能信息进行比较,从而推理出羟基上的氢原子不稳定,易被置换。在金属钠与乙醇反应中,从宏观现象出发,运用了证据推理、联想与质疑、符号表征的技能,结合乙醇的微观结构解释了宏观的实验现象,建立了乙醇中宏观与微观间的有效联系。

2.2.3 宏微结合的评价监控

宏微结合评价监控的过程其实是利用宏微结合的视角对分析解决问题的整个过程进行反思与调节,是提高学生思考问题全面性和解决问题有效性的一种主要策略与机制。宏微结合的评价监控包含对思考问题视角多样性的监控、对技能使用精准性与连贯性的监控、对宏微双向连接与相互推理过程合理性的监控。首先对视角多样性的监控,是指在学生面对问题情境时能判断思考问题的视角是否应多样化,因学生受直接经验的影响,思考问题的角度较单一,因此教师应不断开拓学生思考问题的角度。其次对技能使用精准性、连贯性的监控,是指解决问题的过程无论使用何种技能,都应符合基本的逻辑,保持技能之间的连贯。再次对宏微双向连接与相互转换过程中合理性的监控,是指在分析解决问题时对同一问题进行宏微之间合理的转换。

2.3 “宏观辨识与微观探析”素养的结构模型

构成“宏观辨识与微观探析”素养结构的三个要素之间并不是孤立的,而是三者相互有机联系。三个要素不断地顺序实现、循环发展从而不断地促进学生“宏观辨识与微观探析”素养的养成。每一个因素在素养的养成环节中都有其特有的作用机制,因此教师应注意学生在素养养成中三个基本过程的衔接,防止过程中因某个环节的中断影响学生“宏观辨识与微观探析”素养的发展。“宏观辨识与微观探析”素养的要素结构见图1。

首先,学生面对问题情境时,宏微结合的思维意识是启动问题解决过程的内在动力因素。意识是思维倾向,个体在进行问题解决的过程中,有了宏微结合解决问题的意识才能想到从多个视角去分析问题。自发的意识是问题解决的内在动力,只有把整个系统启动了,才能更好地解决问题。其次,个体只具备宏微结合的意识,如果不提取相应的知识和能力,那么整个问题的解决是不可能实现的。知识与能力是技能掌握的前提,它制约着技能掌握的快慢、深浅、难易与灵活性。不同的个体在对同一问题情境所运用的技能也会有不同的水平,有的是简单的表面机械操作,有的则能体会到深层次意义的思维特点。再次,宏微结合的评价监控是保证素养养成的重要环节。宏微结合的评价监控是利用“宏观辨识与微观探析”素养解决问题过程的监控,包括对宏微结合的意识、对宏微结合的知识与能力、对“宏观辨识与微观探析”行为表现的监控。个体在面对问题情境时,根据已有的经验选取分析问题的视角,这时候就需要对此进行监控,监控个体能否用更多的视角去思考分析问题。与此同时,个体也会基于已有的经验,对提取相关知识的准确性、技能使用的精确性和连贯性进行监控,同时对自己解决问题的活动、解决问题的方法和策略进行有效性的监控。个体在解决问题后对整个思维过程进行回忆、评价和总结。随着对问题的解决过程不断地监控,促使学生形成稳定成熟的素养。

例如,在学生面对“水和酒精各自50毫升,混合后溶液的体积为多少毫升”这一问题情境时,如果在没有提示微观粒子作用的前提下,部分学生没有从微观视角思考问题的意识,可能仅仅从表面数字的角度回答,错误地认为混合后是100毫升。而另一部分具备宏微结合思维意识的学生,在宏观上考察混合的溶液时,会自发地联想到溶液由微观粒子构成,并提取解决这一问题相应的知识与技能: 从微观来看,水是由水分子构成,酒精是由酒精分子构成。分子之间是存在间隔的,因此混合后溶液的体积会发生改变。除此之外,混合后水分子和酒精分子的吸引力,比混合前水分子间的吸引力和酒精分子间的吸引力都要大,从而使水分子与酒精分子之间的间隔距离变小,因此混合后溶液的体积小于100毫升。在解决问题后,可以反思在未来遇到类似情境时,应多考虑自发地利用宏微结合的意识帮助自己解决问题,并监控自己是否准确地提取与使用相应的知识与技能,从而促进自己“宏观辨识与微观探析”素养的形成与发展。

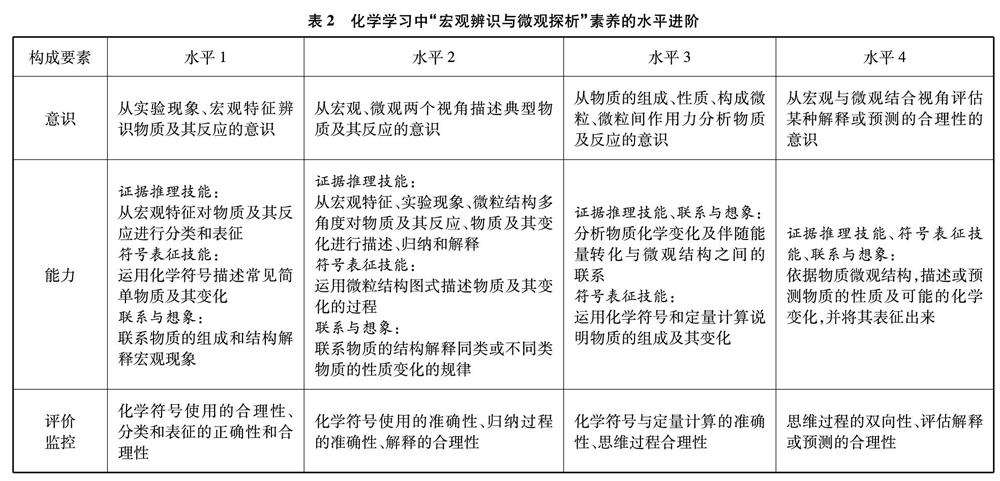

2.4 基于课标和结构模型的素养水平划分

根据社会发展对人才需求多样性的特征,化学课程标准将知识内容划分了必修与选择性必修的不同目标旨向和评价层级,并根据学业水平要求以及学习内容的螺旋式递进,提出了化学学科核心素养的水平划分。在课程标准中,将“宏观辨识与微观探析”素养划分为了四个水平,且四个水平难度逐渐递增。在学业质量评测上规定了水平2是毕业生应达到的学科标准,水平4为学业水平等级性考试的命题依据。本文在课程标准对素养水平划分与描述的基础上,结合本文提出的素养结构模型,进行了系统而详细的水平进阶划分。具体描述见表2。

《普通高中化学课程标准(2017年版)》将这五方面的素养细划分为了四个水平,体现了课程标准对学生核心素养层次性培养的重视,也体现了学生化学思维方式的培养需要逐渐深化与依次进阶。表2是在课程标准对素养水平划分与描述的基础上,结合本文提出素养结构模型,提出了“宏观辨识与微观探析”素养的四个水平进阶。表中的横行依次是四个水平,纵行为此素养划分的三个构成要素,即这三个要素在四个水平依次进阶的描述。

在水平1上,学生在面对物质时,能够有意识地从宏观特征对物质展开分析,并根据这些特征认识物质的分类及其性质。此外,能够初步建立宏观与微观间的联系,如根据物质的结构与组成,运用证据推理技能解释宏观现象,并能对解释的准确性与合理性进行监控。

水平2则在水平1的基础上增强了学生从微观层面探析物质结构与组成的心理倾向,在面对物质时能够有意识地运用技能从宏观、微观两类视角对典型物质展开描述、分析与归纳。在符号表征技能上能从水平1简单地运用化学符号,进阶到能够通过化学符号建立起宏观与微观之间的联系。在评价监控方面,能够有效准确地监控化学符号使用的准确性、归纳过程的合理性等。

在水平3上,学生看待物质的微观视角不断扩充,包括结构、微粒、官能团、微粒间作用力等视角认识物质及其性质,能够综合地运用技能分析物质及其变化。除此之外,这一水平更加突出了定量计算与符号表征的综合运用。在评价监控要素上逐渐进阶到对自我双向思维的监控。

在水平4上,学生的“宏观辨识与微观探析”素养逐渐进阶为能够有效地将宏观与微观联系起来,并能将这种思维方式迁移去预测推理未知物质的性质与可能发生的化学变化,能够自我监控思维是否双向、评估解释是否合理等。

3 以“醇”主题教学为内容载体的素养水平具体化

本文选取“醇”主题的教学内容为例,主要原因是其主要代表物——乙醇作为生活中常见的有机物,是高中化学中继烃类有机物之后,学生学习的第一个重要的烃的衍生物。醇类在必修与选择性必修模块中均有出现,学习好醇类有助于学生迅速整体掌握“卤代烃—烯烃—醇”以及“醇—醛—酸”的三角关系,这对学习其他烃的衍生物的性质具有指导性的作用[7]。因此,作为联系烃与烃的衍生物性质的桥梁,醇在有机物的相互转化中处于核心地位。据此,本文以“醇”为主题的教学作为案例,分析在必修模块与选择性必修模块中体现“宏观辨识与微观探析”素养的学业内容在意识、能力及评价监控三个维度上的不同水平的要求及体现,具体見表3。

一言以蔽之,作为构成化学核心素养重要维度的“宏观辨识与微观探析”素养,体现了化学学科最具特征的认识视角与思维方式。其核心旨趣在于希望学生能通过相关的化学学习活动,有意识地利用宏微结合的视角看待物质世界的变化,发现问题、分析问题以至创造性地解决问题。这一素养的实现,也是学生实践能力和创新精神形成的过程。因此在化学教学活动中,教师要全面领会“宏观辨识与微观探析”素养对学生发展的作用,同时更重要的是深刻理解这一素养的基本内涵、要素结构、水平进阶。从而通过创设丰富的教学情境,积极运用各类教学资源,让学生在实践活动中手脑并用,切实达成“宏观辨识与微观探析”这一素养,培养看待世界的独特的化学眼光。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 89~92.

[2]吴晗清, 高慧. “三重表征”能力培养的瓶颈及其突破[J]. 中小学教师培训, 2018, 384(7): 65~69.

[3]张丙香, 毕华林. 化学三重表征的含义及其教学策略[J]. 中国教育学刊, 2013, (2): 73~76.

[4][6]杨梓生. 对“宏观—微观—符号”三重表征思维及其培养的认识[J]. 中小学教材教学, 2015, (7): 55~58.

[5]陈建民. 化学的学科思维能力培养初探[J]. 中国西部科技, 2012, (11): 81~82.

[7]吴晗清, 戚真. 有机化学推断题问题解决困难成因及对策探析[J]. 化学教学, 2018, (1): 24.