高中化学优质课实验观察引导行为的特征研究

洪燕芬 符吉霞 赖小莹

摘要: 实验观察是获得实验事实的一种重要方法,引导学生进行实验观察是化学教师必备的教学技能之一。研究设计了课堂实验观察引导行为量表,以高中化学优质课为研究对象,通过系统的课例分析探讨化学优质课中教师实验观察引导行为的特征,为优化化学教师课堂实验观察引导的方式,发挥实验教学对促进学生学科核心素养的培养作用提供参考建议。

关键词: 实验观察引导行为;高中化学;化学优质课

文章编号: 1005-6629(2020)02-0018-06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 研究背景

2017年版高中化学课程标准中将培养学生的科学探究能力作为学科核心素养培养的重要目标。实验活动是化学探究学习的重要形式,更是帮助学生了解真实科学的基本途径。在一个完整的实验过程中,必然少不了实验观察,而只有当学生能够正确地观察实验,才能够有效地获得实验事实和行为操作的示范指导。因此,在化学实验教学中,发展学生的实验观察能力成为化学探究能力培养的核心目标。

如何在化学课堂中有效开展实验教学,促进学生实验能力的发展,化学教师需要全面发展和提升自身的实验教学能力。在实验教学能力的基本构成中,实验基本能力是核心,它包括实验的操作能力、讲授能力、教材教具发展能力,以及实验教学设计能力和指导能力。其中,实验指导能力具體表现为对学生理解实验课题、实验原理以及实验过程,开展实验观察和数据收集、整理及形成结论等环节的引导和协助能力,是实验教学活动得以有效实施的基本保障[1]。发展化学教师的实验指导能力显得尤为关键。

鉴于实验观察是化学实验教学过程中的重要环节,根据相关研究和以往的教学经验,学生在实验观察上普遍表现出不了解观察目的,不善于捕捉实验现象或事实,不擅长基于观察产生问题等情况,这些很大程度上都与教师实验观察过程中的引导行为有密切联系。为此,本研究聚焦于化学教师的实验指导能力要素,特别关注教师对学生实验观察的指导能力,希望通过对教师微观层面的实验观察引导行为的研究,为优化化学实验教学的质量,促进教师的实验教学能力发展提供参考。

2 相关概念说明

2.1 实验观察

2.1.1 实验观察的定义

科学观察是指人们有目的、有计划地通过多种器官(如视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等)或观察仪器,对观察对象进行感知,从而获得感性认识的一种科学方法。实验观察属于科学观察中的一种,是指按照一定的实验研究目的和计划,通过学生眼看、耳听、鼻嗅、手摸等,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官,对实验现象进行感知,从而得到相应的实验事实的一种科学方法[2]。

2.1.2 实验观察的内容

根据实验观察的定义,一般可以将化学实验观察的内容区分为以下三个方面:

(1) 观察化学实验仪器和装置: 主要包括实验仪器的形状、大小、构造等,以及对装置进行整体观察。

(2) 观察化学实验操作: 主要包括对实验仪器的持拿方法、使用方法、安装方法以及实验操作的步骤和方法的观察。

(3) 观察物质/物体性状、现象及其变化: 通过多种器官或观察仪器,观察物质或物体的性状或某种现象的特征及其变化。

2.2 实验观察引导行为

2.2.1 实验观察引导行为的定义

观察是一种有目的、有计划的认知活动。由于中学生的生理及心理特点,他们容易对新奇的、有强烈刺激感的现象产生注意而忘记了实验的目的和任务,陷入观而不察、察而不觉的境地。而有的学生则认为实验观察只需动动眼睛和鼻子,观察时常常停留在大致的、笼统的印象,发生游离于思维之外的实验观察。为了提高实验观察的有效性和针对性,需要教师引导学生进行实验观察。我们将课堂实验过程中,引导学生进行实验观察的行为称为“课堂实验观察引导行为”。根据观察内容的不同,可以进一步把实验观察引导行为分为三类: 引导观察实验仪器和装置的行为,引导观察实验操作的行为,引导观察物质/物体性状、现象及变化的行为。

2.2.2 实验观察引导行为的教学功能

(1) 引起注意。注意是指心理活动或意识在某一时刻所处的状态,表现为对一定对象的指向与集中[3]。实验活动过程中,需要观察的信息或是瞬时发生的,或是需要精细知觉加以区分的,这就要求学生注意力要高度集中,教师恰当的引导可以吸引学生注意,对学生起到提醒作用。

(2) 指明方向。实验观察活动具有明确的方向性与选择性,教师适时的引导能够帮助学生了解观察目的,明确具体的观察内容,从而进行迅速的、针对性的观察。

(3) 启发思考。有效的观察离不开分析和判断,学生只有在事实感知的基础上,进行初步的信息加工,才可以达到“知其所以然”,进而对实验活动进行反思或调整。因此教师的启发引导能促使学生进行观察思考,提高观察的效应。

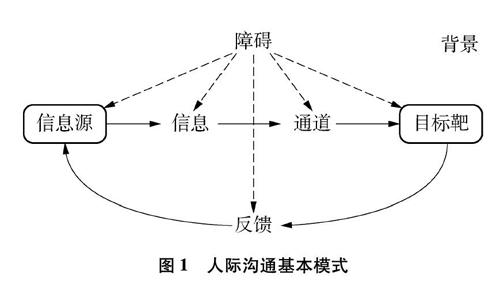

2.2.3 实验观察引导行为的基本模式

教师对学生的学习引导是课堂教学中师生互动的基本方式之一,属于教师与学生之间的信息交流范畴,因此该行为模式应具有心理学上人际沟通基本模式的特征。而人际沟通的基本要素包括: 信息源、信息、通道、目标靶、反馈、障碍和沟通背景,其基本模式如图1所示[4]。

图1 人际沟通基本模式

根据人际沟通基本模式,实验观察引导的过程模式也应该包含以下基本要素: 引导者(教师)、观察内容、引导观察手段、被引导者(学生)、观察障碍、被引导者的反馈以及实验观察引导的背景或情境。在特定的实验活动(实验情境)中,引导者针对不同的观察内容,采取相应的观察引导手段,带领被引导者克服可能的干扰或影响进行实验观察,与此同时被引导者将观察的体验和收获反馈给引导者,过程模式如图2所示。

图2 实验观察引导行为过程模式

3 化学优质课实验观察引导行为编码量表设计

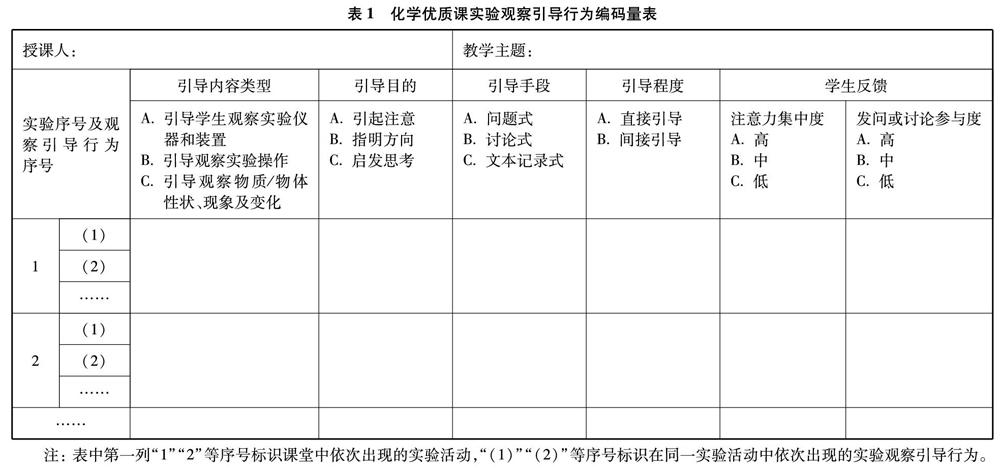

为了深入而系统地分析化学优质课上教师的实验观察引导行为的表现,本研究着眼于设计课堂实验观察引导行为编码量表,具体包括编码项目和编码信息。

3.1 编码项目设计

根据实验观察引导行为过程模式中的基本要素,并结合上述相关概念分析,确定从引导频次、引导观察内容类型、引导目的、引导手段、引导程度、学生反馈等方面进行课堂观察编码。

3.1.1 引导频次

实验观察引导行为的频次指的是一个完整的实验活动过程中教师引导观察的次数。实验观察引导行为出现的频次,可以反映教师对观察引导的重视程度。

3.1.2 引导观察内容类型

实验观察引导行为依据观察内容的不同区分为三类。判断教师实验观察引导的内容类型,可以了解教师实验观察引导的倾向性。针对实验仪器和装置,实验操作,性状、现象或变化的观察引导分别编码为A、 B、 C。

3.1.3 引导目的

观察引导行为应是具有明确目的性的。本研究根据实验观察引导的教学功能,将观察引导行为的目的分为了引起注意、指明方向和启发思考三个方面,并按照A、 B、 C依次编码。通常在一个实验活动过程中,某一观察引导行为的目的是多元的,因此会出现多项编码。

3.1.4 引导手段

引导手段是保障引导有效性的重要条件,对于不同的观察内容,教师可以采取不同的手段或方式加以引导。常见的实验观察引导手段或方式包括问题式、讨论式、文本记录式三种[5, 6],分别编码为A、 B、 C。其中,问题式引导是指在实验观察过程中,教师通过提出与观察内容和目的有关的问题进行引导;讨论式引导即在实验观察过程中,教师针对某个实验观察内容,组织学生进行讨论并加以引导;文本记录式引导则是在实验观察前,通过发放纸质导学案或实验记录提示单等引导学生观察实验。在特定的观察引导环节中可能采用多种引导手段或方式,如问题式和讨论式的结合,因此该项目也会出现多项编码的情况。

3.1.5 引导程度

实验观察引导是为了通过“引导”而“发现”,避免直接告知,使学生未经发现而影响实验教学功能的发挥。这就涉及到“引导”的开放程度的问题,是提示线索丰富、接近告知的引导;还是线索有限的、隐晦的引导。应该说,不同程度的引导都具有其适用范围、条件和作用,本研究将引导的开放程度作为编码项目,对应上述两种情况分别称名为直接引导和间接引导,并依次编码为A、 B。

3.1.6 学生反馈

教师实验观察的引导是否有效主要通过学生的反馈来把握。由于引导的目的在于引起注意、指明方向、启发思考,因此本研究主要从学生注意力集中度、学生发问或课堂讨论参与度來了解学生的反馈,这两个方面均按照“高、中、低”三水平加以区分和编码。“学生注意力集中度”的水平主要通过观察学生的表情和眼神以及对教师提问的反应来判断;而“学生发问或课堂讨论参与度”的水平主要参考学生主动向同伴或教师提问以及在观察讨论环节中发言的积极性。

3.2 编码量表的合成

综合以上6个编码项目的设置和分析,形成如表1所示的“化学优质课实验观察引导行为编码量表”。

4 化学优质课课堂实验观察引导行为特征分析

为了探讨化学优质课课堂实验观察引导行为的特征,为提升化学教师实验教学技能水平提供现实依据,本研究选择了2019江苏省化学优质课的27节实录课堂为研究对象,其中“金属的腐蚀与防护”“物质在水中的分散”“碳及其化合物”分别有9节课例。所选取的课例内容关注教学主题的典型性和代表性以及是否包含实验活动等。为了提高课堂编码的有效性,组织了由3名化学学科课程与教学论专业硕士组成的课例观摩编码小组,采用单独编码和协商统一的方式获取每节研究课例的编码信息。

4.1 结果与分析

对27节课例的编码信息进行汇总,同一课例各项目编码结果发生分歧的则以小组协商统一后进行汇总。汇总方式主要针对课例中出现的“实验仪器与装置”“实验操作”“物质/物体性状、现象及变化”三类观察内容中的观察引导行为,它们在各项目上的表现加以汇总。汇总结果见表2,其中A类引导行为共计81次,B类引导行为共计69次,C类引导行为共计202次。

4.1.1 引导频次

根据研究课例的编码信息可知,27节研究课例共出现了135个课堂实验活动352次的实验观察引导行为,平均13.04次/课。其中引导观察实验仪器与装置的行为81次,平均3次/课,频次较低。引导观察实验操作的行为有69次,平均2.56次/课。而引导观察物质/物体性状、现象及变化的行为则达到202次,平均7.48次/课,较其他两类明显偏多。

4.1.2 引导目的

按照3类引导目的对实验观察引导行为进行统计分析发现,每一次的引导行为均具有“引起注意”的目的;“指明方向”的引导行为为162次,占46.0%;而以“启发思考”为目的的引导行为为260次,所占比例为73.7%。其中,在引导观察“物质/物体性状、现象及变化”中“启发思考”占该类引导行为的“70.8%”。整体而言,实验观察引导行为以“引起注意”和“启发思考”目的为主,“指明方向”相对较少。但在“引导观察实验操作”时,引导目的除了“引起注意”,也较为注重“指明方向”,明确引导学生关注具体的实验操作。化学优质课堂中教师的实验观察引导行为注重引发学生对实验现象的注意,进而启发学生对相关问题的思考与解决,发挥实验的探究功能。

4.1.3 引导手段

基于“引导手段”这一项目的编码结果,可以看到“问题式引导”频次最高,达303次,占86.1%,“讨论式引导”达177次,占50.3%,而“文本式引导”出现较少,为49次,占13.9%。显然,化学优质课课堂中更倾向于以课堂提问的方式引导学生进行实验观察,其中问题式的引导手段往往伴随一定的讨论式手段,尤其是在“引导观察物质/物体性状、现象及变化”观察过程中问题式和讨论式的引导手段往往一同出现,教师针对实验现象提出相关的开放性思考问题,鼓励和引发学生讨论。

4.1.4 引导程度

根据“引导程度”项目的编码统计结果可知,222次观察引导为“直接引导”,达63.1%,“间接引导”为130次。化学优质课堂中教师主要倾向于采用直接告知或提供更多线索的观察引导方式,但教师也较为注重通过间接引导的方式,给予学生对实验观察的开放性线索提示,鼓励学生进行问题探究。

4.1.5 学生反馈

“学生反馈”主要通过学生注意力的集中程度和课堂发问或参与讨论情况来反映。由编码结果可知,学生的注意力集中程度达到较高水平,占62.2%,中等水平的占32.7%,而处于低水平的仅占5.1%。其中,“引导观察实验操作”过程中,学生的注意力最为集中,占该引导行为的76.8%。就“课堂发问或讨论参与情况”而言,仅13.9%的引导行为能引发学生提问或积极参与讨论,46.3%的引导行为能够适当引发一定的讨论参与,但有39.8%的观察引导过程中学生鲜有发问或参与讨论的情况。其中,学生提问或参与讨论最为热烈的在“物质/物体性状、现象及变化”的观察引导类别中。

4.2 研究结论

根据以上的数据统计与分析,我们可以得到以下几点结论:

4.2.1 关注实验观察引导,且侧重于引导观察“物质/物體性状、现象及变化”

在27节研究课例的135个课堂实验活动中,共计出现了352频次的实验观察引导行为,每一次实验开展过程中,化学教师进行观察引导的频次接近了2.6次,整体表明化学优质课中是较为关注对学生进行课堂实验的观察引导的。而在352频次的实验观察引导行为中,引导“物质/物体性状、现象及变化”观察的行为占了57.4%,毋庸置疑,在化学优质课中教师更侧重于在“物质/物体性状、现象及变化”的观察环节中予以引导,而针对实验仪器和操作的观察引导相对弱化。

4.2.2 实验观察引导倾向于“引发注意”和“启发思考”

实验观察引导以“引发注意”“指明方向”和“启发思考”为目的,本研究的编码结果表明化学优质课课堂的实验观察引导有明显的目的倾向性,以“引发注意”和“启发思考”为主,“指明方向”所占比例较小,且主要发生在“物质/物体性状、现象及变化”的观察环节中。化学优质课的实验观察引导过程中重视启发思考,鼓励学生通过自主观察发现一定的问题,反思实验现象,给予了学生一定的思考和自主探究空间。

4.2.3 实验观察注重问题式和讨论式引导的结合,引导方式以直接引导为主

由于问题式引导相对易于设计和实施,化学优质课中86.1%的实验观察引导行为采用问题式引导。教师对课堂实验活动的引导方式除了运用问题式引导,往往还结合运用一定的讨论式引导方式,注重运用问题引发学生的讨论思考,而文本引导式较少。从引导的开放程度看,63.1%的引导行为为直接引导,化学优质课中主要以直接告知“观察什么、如何观察”的方式引导学生观察实验。但此外,化学优质课堂中也较为注重间接引导的方式,特别是“引导观察物质/物体性状、现象及变化”中,通过“在观察什么、为什么要这样观察、观察结果形成的原因可能是什么”引导学生通过实验观察进行一定的自主探究,促进学生的反思与讨论。

4.2.4 实验观察引导的学生反馈中“注意力”效果较好,但发问或参与讨论度不足

本研究从学生注意力集中情况和发问及参与讨论情况两方面了解课堂观察引导的效应。研究结果表明,学生在注意力集中方面的表现较好,但课堂主动提问或参与讨论发言的不多。当教师课堂观察引导中较为注重运用“启发思考”并结合一定的“间接引导”方式鼓励学生参与课堂讨论,学生能够在一定程度上提升课堂发问或讨论参与的程度,但在实验观察中强调“指明方向”和“直接引导”的方式则使得学生多数专注于获取教师要求或告知需观察的实验事实,而较少发生对实验仪器、操作过程以及现象的分析、解释和推理等思维活动,自然很难相应地产生疑问和观点。

5 研究启示

综合上述研究过程及结果,我们了解到化学优质课中教师的课堂实验观察引导行为的主要特征。基于此,对化学优质课中教师的课堂实验观察引导行为进行一定的总结讨论,为教师在教学实践中提出相应的建议。

5.1 重视运用实验观察引导学生的启发思考

研究结果表明,化学优质课当中教师的实验观察引导目的除了在于引起学生注意,更重要的在于引发学生思考。教师要在实验观察引导中让学生认识到实验观察不仅仅是动动眼睛,停留于表面的现象,而要注重实验观察背后的意义与作用。此外,在具体的教学中教师应该加强对实验观察引导的内涵、意义、分类以及方式的认识,而不仅仅局限基于已有认识的经验性教学行为。教师对实验观察引导行为也需要结合一定的理论导向,并进一步补充和细化各实验教学能力的实验教学理论知识,补充或引导学生拓展学习诸如实验观察引导目的和意义、主要类型与基本过程、设计原则、评价方法等内容。当教师意识到课堂实验观察实验引导行为对培养学生科学探究等学科核心素养能力的重要作用,教师才会在教学中重视课堂实验观察引导行为的提升。

5.2 运用问题式与讨论式相结合的引导手段,并注重结合间接引导的方式促进学生的实验参与

本研究发现多数化学优质课中,教师对实验观察的引导手段是多样化的,对实验观察的引导手段除了提问,还可以借助一定的讨论式手段,充分尊重学生的教学主体性,提升学生的实验参与。此外,教师要认识到课堂实验观察的引导需要直接引导帮助学生认识相关实验问题,但也要注重给予学生一定的间接引导,鼓励学生参与反思探究实验现象的原因。一般的化学课堂中教师较为注重利用直接引导的方式,明确教学目的与任务,但弱化了学生的反思探究的机会。优质的化学课堂实验观察引导中教师应结合直接引导与间接引导方式,引导学生实验观察,并给予学生一定的自主性,鼓励学生参与实验并讨论相关的实验情况。化学课堂实验教学要避免按部就班,教师叫做什么,学生就做什么的情况产生。

总之,教师在课堂实验观察引导行为中应注意给予学生一定的自我思考空间,运用恰当的实验引导方式激发学生对课堂实验活动的兴趣,鼓励学生参与实验探究进行问题的解决。此外,教师要注意高中生的心理发展以及认知特点,注意引导学生关注实验的目的与任务,避免学生对新奇的实验现象的注意而忽略相应的实验观察目的。教师只有不断反思自我进行实验观察引导的行为,树立正确的引导目的,运用多样化的引导手段和恰当的引导程度,才能够促进化学实验发挥学科育人作用。

参考文献:

[1]李环宇. 基于教师教育的化学实验教学能力研究[D]. 西安: 陕西师范大学硕士学位论文, 2014: 13.

[2]刘新知主编. 化学教学论(第四版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 6.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 现代汉语词典[M]. 北京: 商务印书馆, 2002: 1503.

[4]魏建徽. 教育即引导[D]. 重庆: 西南大学硕士学位论文, 2011: 22.

[5]廖正海. 自然实验课的几种引导方式[J]. 湖南教育, 1989, (Z1): 77.

[6]卢曙. 浅谈在科学探索活动中教师的引导方法[J]. 新课程(教研), 2011, (3): 131.