拥抱时代的学院艺术

——吴洪亮访谈

吴洪亮 Wu Hongliang

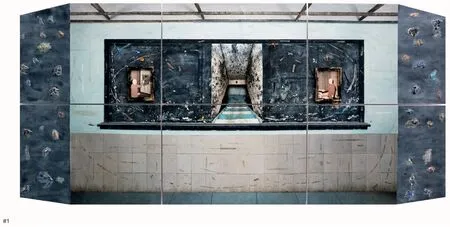

1刘洪涛圣域纸本丙烯323cm×153cm20192019年罗中立奖学金获奖作品

《当代美术家》(以下简称“当”):您作为2019年威尼斯双年展中国馆的策展人,以更宏大的国际视野来看,今天中国青年艺术的优势和劣势分别在哪里?

吴洪亮(以下简称“吴”):其实我觉得今天优势和劣势都谈不上了。今天已经非常全球化了,尤其是“90后”这一批艺术家,他们在艺术的舞台上已经初见端倪。当然作为年轻艺术家他们的作品,还有一些不够成熟,可能还有一些资金和时间方面的限制,完成度有一些弱,但想法基本都呈现出来了。我觉得他们的一些想法,以及作品最终呈现的状态,都是有很多亮点的。

以我接触到的年轻的国内外艺术家来说,我越来越觉得他们之间没有太大区别了。以前东方、中国和其他地方有太多不同,我觉得今天大家基本上处在一个平行的平台上进行交流,一件作品被挂到网上,大家都可以看得到,网络的发展抹平了地域间的差异。中国艺术家也好,其他国家的艺术家也好,大家处在一个快速增长的国家体系中,不少人吃到了国家发展的红利,这是我们的优势。当然很多年轻人还是觉得没有钱,连创作的资金都没有。当一个赚钱的艺术家,还是理想的、更具实验性的艺术家,这是个人选择。越国际化,选择也可以越个人化,艺术家可以自己选择更实验性,还是偏商业性的发展方向,这两种选择不是全部割裂的,也有并行的部分。作为今天的中国年轻艺术家是幸福的,年轻人应该有效利用现在的形势。现在中国给艺术提供了更多的空间、资金的支持,包括各种青年项目,艺术家们应该把各种平台充分利用起来。

当:前几年的青年艺术作品,主题普遍与个人经验和内心情绪有关,有人认为缺乏对历史和社会现实的关注,是青年艺术的一个短板。而近期的青年艺术作品中,出现了更多关注于历史和社会现实的作品,这是否体现了青年艺术的成长与新的发展方向?

吴:我很希望青年艺术有这个方向,至少现在可以看到了。关于这个问题我曾经写过一点文字,把它称之为“小我”和“大我”的关系。很多人,包括我自己都在置疑,我们是不是生活在一个小时代,在这个小时代里安逸地过下去了。现在我觉得不是了。完成了威尼斯双年展中国馆的策展工作后,我觉得我们生活在一个有趣的时代,“有趣”是指从另一个角度思考问题。现在全球面临一个新的纠结——全球化受阻,各种民族主义、保守主义的出现都在提示我们,在未来的10年、20年可能无法再继续停留在“小我”的世界了。我们无法选择自己生活的时代,但可以决定自己的行为方式,新一代的年轻艺术家,如果有这样的愿望去拥抱大时代,用自己的眼睛和艺术的能量做出反应,甚至改变它,当然是件非常好的事情。

画过《矿工图》的周思聪和只画小孩、荷花的周思聪是不一样的;画过《格尔尼卡》的毕加索和没有画过《格尔尼卡》的毕加索是不一样的。作为艺术家,在某种程度上有必要关注一些大问题,把自己置身于一个大时代体系中思考。当然这不是对每位艺术家的要求,但是如果艺术家有表达的冲动和愿望,可能对艺术来说会显得更重要一些。

当:近几年青年艺术家们创作的跨媒介作品和装置作品有了更多的科技元素,您觉得这和现在国内学院教育的改革有没有关系?

吴:肯定有关系。艺术的表达方式、传播方法今天已经如此丰富了,我相信大多数的年轻人喜欢用更不一样的呈现方式。这几年我参加过很多青年艺术的评选活动,评委们开玩笑说最吃亏的就是那些架上绘画的作品了,能入围前五、前十非常不容易。一个不得不承认的事实,就是动的东西一定比静止的更吸引人,至少能瞬间抓住眼球。这几年不知道是不是因为我老了,我有时候可能会面对一幅20世纪的油画或者国画看很久,画面后的底层力量在眼睛和思维中泛起,这股力量在提示我们,艺术除了冲击力和吸引眼球以外,还有更重要的东西。希望通过艺术家的创作和展览能把这份感受传递给观众,这才可能会有一个更长远的美术史,或者在历史中体现这件艺术作品的价值。很多作品简单地运用高科技,显得好像很高端、前沿,这种作品是特别容易被消费的。如果作品只有技术,没有精神性的核心支撑,打开它科技的外壳里面只有空气,那么所有的“高科技”都会变成“低科技”,只看艺术作品中的科技就很可笑了,这完全没有意义。如果哪件作品强调拥有某种技术,而不是艺术作品系统中的存在价值,它必然会被淘汰。今天年轻艺术家选择什么样的方式处理自己的作品,我觉得既重要也没有那么重要,是不是有效、完整、极致地把思想内核呈现了出来,这才是重要的。

当:青年艺术家们面临的创作选择更加丰富——发达的资讯使他们更早地接触到了不同的创作方式与作品媒介,在这样的背景下,传统架上绘画和雕塑的作品更加显现了青年艺术家对艺术语言与本体的坚持与探索。他们的探索有没有打动您的地方?

吴:其实我觉得没有必要把绘画和新技术对立起来。一幅传统的水墨画会打动你,可能画面中只有几块石头一片叶子,就这么几笔,笔墨的魅力足够让你兴奋,所以有人愿意在这条路上坚持探寻。尤其在中国绘画系统中,这可能是最核心的部分,而“创新”有另一层含义。中国画一千年的历史告诉我们,图式上的创新也许不是最重要的,最重要的就是这一笔,是否能把能量留在纸上,还可以让别人看明白。所以中国画系统中的创新和西画系统的创新,是各行其道的。

当:青年艺术家是当代艺术的重要组成群体与后备力量,奖学金制度与青年艺术评奖是推动、激励青年艺术创作的有效助力。您觉得除了经济方面的奖励,此类活动还可以从哪些方面给予青年艺术家们有效的支持?

吴:我觉得更大的层面是精神上的。从事艺术行业的人,经济上的穷是最常面对的问题,但直接的经济支持能救一时,能救一世吗?获奖的那份荣誉可能给他一份信心,这是更重要的。作为前辈也好,奖项也好,选择什么样的艺术、什么样艺术家是核心的概念和标准,在这样的评审系统、资助系统中找到年轻艺术家的具有未来感的可能性。平台搭得越高,给艺术家的信心就越大。也许因为获得了一个奖项,本来想回家做个公司的小职员,突然发现我也许真的能当艺术家,在未来就真的实现了自己的艺术梦想。