“明天雕塑”和雕塑的明天

孙振华 Sun Zhenhua

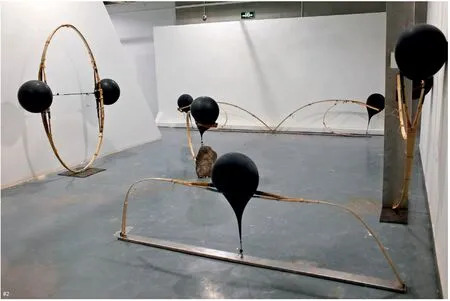

1诸秉超还山行为、视屏2019

2徐艺华紧张关系装置尺寸可变2018—2019

以“寻找明天的雕塑”为旨归的“明天雕塑奖”至2019年已经成功举办了7届。从2018开始,明天雕塑奖的终评和颁奖典礼增加了艺术新星演讲秀的环节,入围艺术家面对在场观众和网络直播平台,讲述自己的作品和创作过程,这样,可以更加综合、立体地呈现青年雕塑家的创作理念,也为我们探寻雕塑的明天提供了更为丰富、具体的一手资料。

那么,2019年明天雕塑奖入围作品展和艺术新星演讲秀为我们展现了一种什么样的未来趋势呢?

第一,从本次“明天雕塑奖”的入围作品展和青年雕塑家的演讲,预示着明天的雕塑将呈现出越来越开放,越来越不可定义趋势。

本次“明天雕塑”有20位青年艺术家的28件作品参加了展览,其中,动态装置4件、综合材料装置13件、3D打印作品2件、新媒体录像作品2件,只有1位非雕塑专业出身的艺术家展出了5件接近传统雕塑形态的作品。

在艺术新星演讲秀现场,每位入围作者按说都应该回答组委会规定的一个问题:“什么是雕塑?”结果,大多数的演讲者都闪烁其词,不愿意正面回答;只有3位演讲者回答了这个问题,但他们的回答也极其宽泛,宽泛到可有可无。因为他们给出的这种极其抽象和简约的回答几乎可以解释一切立体的东西,可以解释建筑,也可以解释包括家具和日常物品在内的一切物品,所以,等于没有做出非常明确的回答。

这种情况说明了两个问题:首先,今天当我们说到雕塑的时候,越来越背离我们过去关于雕塑的经验,它离传统意义的雕塑越来越远。这种趋向无疑带有某种预示性:未来的雕塑将越来越呈现出一种综合性的、时空交织的、多种媒介混合运用的特征。

其次,明天雕塑奖演讲秀中表现出来的对雕塑定义的回避,还说明了定义雕塑本体论的危机。

在雕塑界,一直有一种原教旨主义的维护雕塑本体的声音,他们始终认为,雕塑有自己不可动摇的本体,是这个雕塑本体决定了什么是雕塑。

雕塑的本体是什么呢?大多数雕塑本体论维护者的看法是,雕塑本体就是雕塑的材料、形体、空间。然而,从“明天雕塑奖”的入围作品以及作者演讲中可以看到,这个本体论的解释已经远离了今天雕塑的现实,至少,它与明天雕塑奖所代表的未来趋势形成了较远的距离。在今天,尽管从事材料、形体、空间的探索的雕塑家不乏其人,但是,从未来趋势看,明天的雕塑将离所谓的雕塑本体越来越远。

3方剑生命中的每一天2019

第二,从明天雕塑奖入围作品的创作者来看,未来雕塑家的身份将越来越模糊,雕塑的跨界创作将成为普遍趋势,未来雕塑家的身份需要不断界定和改写,雕塑家将被雕塑+所取代。

从本次展览可以看出,跨界的“雕塑家”越来越多,跨界创作越来越频繁,也就是说,在“明天雕塑奖”入围作品中,许多并不是学雕塑的人参与到雕塑创作中了。他们中有学服装设计的、学数码艺术的、学计算机编程的、学油画的……也就是说,雕塑的“出身”对他们而言变得不是那么重要。“明天雕塑奖”中唯一一个基本保留了传统雕塑形态的作者,反而是服装设计专业毕业的。

曾经有一个说法,一个人如果学过雕塑,受过雕塑的训练,他就拥有了雕塑家的眼光和思维方式,这将影响和伴随他终生。这种说法值得怀疑,一个人学了5年或者4年雕塑,怎么就一辈子摆脱不了雕塑了呢?更重要的是反过来问,一个人如果没有进过雕塑系,这辈子怎么就不可能具备雕塑家的眼光和思维了呢?这种所谓眼光和思维永远只能专属于雕塑系出身的那些人吗?

透过“明天雕塑奖”,可以看出这种趋势,未来的雕塑家身份只会越来越开放,对雕塑创作画地为牢将越来越困难,机械地界定雕塑家的身份很难再找到足够的理由。相反,未来的雕塑家会变成雕塑+,雕塑创作不再囿于创作者的“身份”,而是依据他的实际工作和他的创造性,这才是“明天雕塑奖”所预示的明天的雕塑趋向。

第三,对材料的再思考。

如何看待雕塑材料?“明天雕塑奖”给了我们一个不同的思考角度,在某种程度上,它是对近些年流行的关于材料观念的一种颠覆。

从1979年以来,材料问题成为雕塑界的“显学”,它取得的成果以及它对当代雕塑的推动作用毋庸质疑。2000年以后,随着新一代雕塑家的成长,以及他们对材料的重新关注以及在材料创作中的新进展,使材料问题、物和物性的问题成为雕塑界的焦点之一。

正是在这种情况下,这些年似乎形成了一种关于材料的拜物教,许多人甚至认为,雕塑家是干什么的?就是研究材料的;也有人认为自己作为雕塑家,这辈子的工作就是研究材料。

然而,从“明天雕塑奖”中,我们可以看到,雕塑的材料问题在今天需要重新思考。因为雕塑创作中各种材料运用的广泛性已经成为雕塑界的基本共识;现在的问题是,如何以材料为媒介,呈现更丰富的意义,而不是本末倒置。

从“明天雕塑奖”的入围的具体作品为人们颠覆材料的拜物教提供了有力的证据:大奖的获得者褚秉超的《石还山》是在研究石头吗?金恩的《普鲁斯特的结》是在研究爆米花吗?王凯的《余温》是在研究垃圾吗?方剑的《生命中的每一天》中一部分作品是在研究木屑吗?林仪的《游戏的场域》是在研究橡皮筋吗?20万小组的《公园计划》是在研究城市拆迁遗留的废弃物吗?张移北的《卧读、囚徒、情人域间谍》是在研究老旧的金属工业物件吗?张增增的《转运》是在研究转椅吗……

雕塑家不是物质材料的研究者,雕塑家之所以研究材料、研究物和物性是为了挖掘材料和物背后的人文属性,他研究的是材料和其他事物之间关系,例如材料和人的关系,材料和历史的关系、材料和社会的关系。一个雕塑家不可能也不具备一个材料科学家那样能力,能够研究材料的自然的、物理的属性。

从根本上说,材料对雕塑而言,不过是一种手段,是一种媒介。如果把材料、物当作雕塑的目的,就只能说明,当雕塑找不到方向的时候,才会祭起唯材料的大旗,将材料本身作为目的和方向。

4张移北卧读:囚徒、情人与间谍尺寸可变综合材料2019

在本次“明天雕塑奖”作品的展览中,似乎可以感觉到一种未来的“去材料化”的倾向。当然,这种倾向绝不是不重视材料,也不是艺术家应该放弃对于材料的敏感和依赖,恰恰相反,它需要雕塑家恰当地、合理地运用材料,把材料放在一个适当的位置上。

第四,从明天雕塑奖的入围作品中可以看出这样的倾向,雕塑家个人的想法、个人经验、个人的生活际遇在创作中占据着重要的位置。

雕塑家的创作当然应该反映它的时代,但这种反映是从个人的角度,从个人化的立场出发的。在明天雕塑作品中,几乎所有的作品都具有这样的特质:非常贴近艺术家个人的生活、个人的记忆;作品通向个人走向时代,走向社会。这些作品之所以能够在青年一代中产生共鸣,就因为观赏者把作者个人生活和记忆转换成为了集体的生活和记忆。

比如曾庆强的床单;金恩(韩国)的爆米花;林仪的橡皮筋;李树淡在演讲中谈到的用个人的头发做的门神;易超的拆迁废弃物,都跟个人生活有密切的关系。前面说过,从材料的角度讲,这些东西出现在作品中,并不是在研究这些东西本身,而是以这些物件作为媒介,通向一个特定的时代,特定的空间和时间,通向一类人群的共同记忆。

第五,当代科学、技术手段全面渗透或介入到了今天的雕塑创作中。

这一点在本次“明天雕塑奖”上体现得非常充分。比如说我们看到的曾庆强的机械装置,田晓磊的3D作品,许毅博通过打印所实现的转换,还有陈俊恺通过投影和声音呈现的《一天》,方剑的声音装置,还有赵焯的电子感应作品,金海仁(韩国)的计算机投影,张增增的动态旋转的作品等等,这些作品都运用了科技手段,使雕塑在物质形态、空间存在、时间特性、运动方式方面和传统的雕塑方式有了很大的不同。这是一种潮流,可以预料,明天的雕塑中一定会看到更多科技手段的运用,未来更前沿的人工智能技术、生物工程技术也一定会在雕塑创作中出现。

第六,从修辞学的意义来看,本次明天雕塑展还呈现出了青年雕塑家在创作中所具有的一些具有共同性的修辞特点。

首先是重复:物品的重复,行为的重复,排列方式的重复。

物品的重复有:《普鲁斯特的结》中的编织物和爆米花、《余温》中废弃物品、《水》中的容器、《一天》中的窗格、《转运》中的椅子。

行为的重复有:《石还山》中的搬运石头、《七府环屏之夜火》中的种植、《游戏场域》中的编织橡皮筋。

排列方式的重复有:《重复》中的电脑图案、《紧张关系》中压力装置、《集异记杂货铺》中的货架、《公园计划》中的拆迁废品的排列。

其次是混杂,在“明天雕塑奖”的参展作品中,很少看到单一材料,几乎没有单一的色彩,所以作品都处于一种混杂的状况中。

再次是作品场域边界的模糊所产生的作品和观众之间互动。大部分参展作品没有确定不变的边界,让作品呈现出一种观众可以自由进入和近距离的接触和互动的状态。

最后还有一个从修辞或风格意义上来讲的特点,就是这些作品的超低空飞行的姿态。之所以叫超低空飞行,就是这些青年艺术家拒绝崇高,不进行宏大叙事,更关注日常生活,他们的作品一般都是从一些细微的方面入手,而不是采用高大上的语言方式。

“明天雕塑奖”不仅让我们看到了雕塑的现状,更重要的,它预示了雕塑的明天,明天雕塑的这种对未来的启示性和前瞻性或许就是它最重要的价值和特点。