本科层次职业教育人才培养的现实困境、目标定位与路径突破

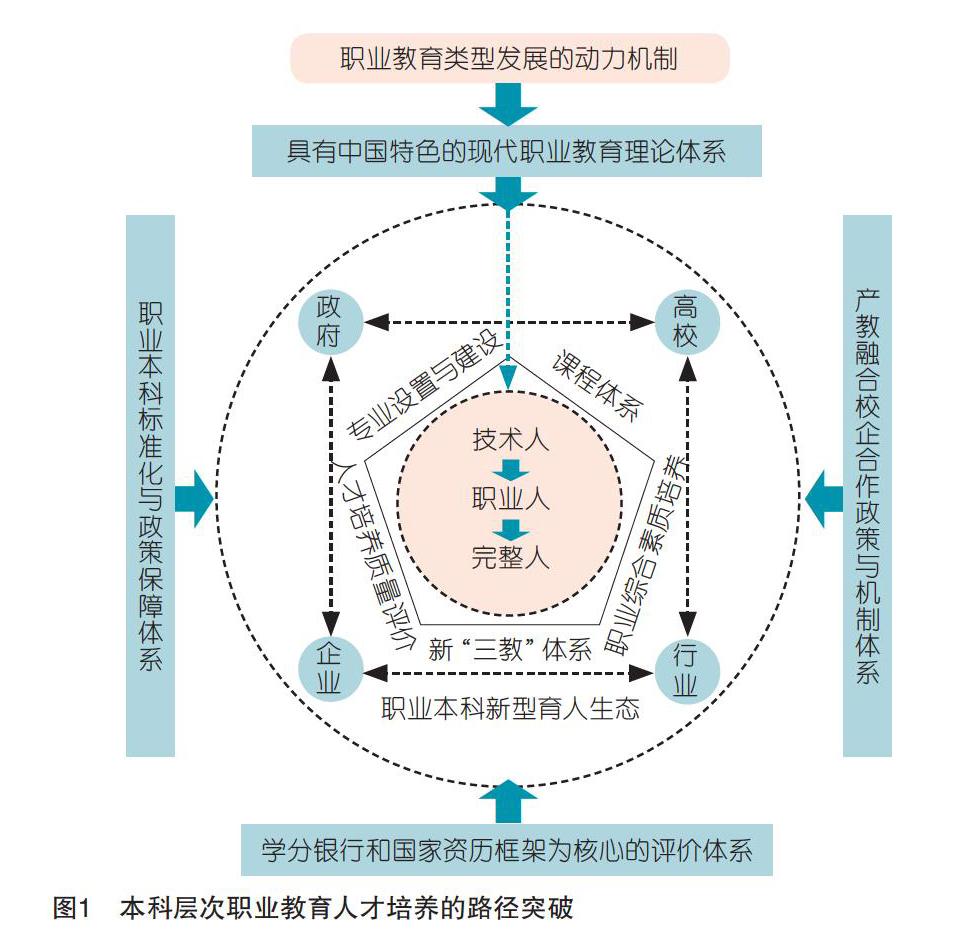

摘 要 形成科学有效的人才培养模式是实现人才培养目标的根本途径。在职业性和教育性跨界融合的特征取向下,本科层次职业教育的人才培养目标应以提升技术应用能力为核心,突出“应用性”“层次性”“创新性”和“复合性”。在本科层次职业教育人才培养面临路径困境、目标困境、生态困境的背景下,需要聚焦人才培养目标,在健全中国特色现代职业教育理论体系、职业本科标准化与政策保障体系、产教融合政策与机制体系、以学分银行和国家资历框架为核心的评价体系的基础上,构建政校行企协同的“五位一体”新型育人生态。

关键词 本科层次职业教育;人才培养;现实困境;目标定位;路径突破

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)34-0006-06

加快推进人才培养模式改革是促进职业院校提高人才培养质量、打造职业教育类型特色的重要举措。当前,办学特色和定位不鲜明、人才培养目标不清晰、人才培养模式实施路径有效性差等一系列现实困境制约着本科层次职业教育人才培养质量的提高。因此,如何加强本科层次职业教育人才培养模式的研究与探索,发挥本科层次职业教育试点的示范与引领作用,已经成为新时代我国职业教育类型发展过程中亟待解答的重要问题。

一、本科层次职业教育人才培养的现实困境

(一)路径困境:高职专科办学惯性和“学术漂移”现象长期存在,缺乏从动力机制和价值取向等根本性问题出发的路径研究与实践探索

第一,我国长期将职业教育定位为普通教育中的专科层次,而本科層次职业教育试点院校主要是从民办职业专科升格而来,受强烈的办学惯性影响,不自觉延续既定的发展路径。此外,由于这些试点院校缺乏成熟模式或可供参照路径,对类型发展还缺乏长远、整体的战略规划,由此造成学校整体办学特色和发展定位模糊摇摆,极易直接沿用高职专科教育的办学模式,将职业本科办成“四年制专科”,从而导致人才培养定位不清、培养质量不高等问题。

第二,与职业教育类型发展相匹配的政策制度体系尚未形成,职业本科不自觉地向应用型本科或学术型本科的办学模式和办学定位发生“学术漂移”。一方面,国家层面还没有与职业本科院校相匹配的设置标准、办学定位、办学目标、评价体系、资源配置等专门的政策、制度和体系,职业本科院校和普通本科院校同处于一个高度同质化竞争的发展环境中,势必导致职业本科院校通过强化学科建设和学术研究,向普通教育体系“学术漂移”,以保证从政府部门、行业企业等外部组织获取足够的发展资源;另一方面,公众与社会“精英意识”和“学历主义”等教育观念和认知长期存在,教师片面追求学术评价、科研成就,学生希望接受普通高等教育并渴望提升学位层次,课程结构和课程内容强调理论性和“学科知识”传授,也导致职业本科发生“学术漂移”[1]。

第三,我国尚未从职业教育的动力机制和类型特征出发,构建完善的职业教育类型发展理论体系和实践路径。职业本科试点的一个重要使命是彰显职业教育类型特征,形成一系列可借鉴、可复制的成功经验,促使职业教育真正成为一种“亲产业”“亲区域”“亲企业”“亲技术”“亲学生”的教育类型。而本科层次职业教育是一种中国特色的表述,在借鉴国外先进经验的同时应处理好国际化与本土化的关系。每个国家的社会需求、经济需求和文化需求不同,造成职业教育的动力机制不同,使得类型特征、价值取向和基本范式不同。现有对国外本科层次职业教育的研究多是拿来主义,缺乏符合我国国情的创新研究。

(二)目标困境:人才培养目标不清晰,与应用型本科和职业专科差异不明显,与更高层次人才培养衔接不足

职业教育人才培养目标是基于人的发展现状和社会发展需求,对人才培养的应然价值和实然选择作出的理性判断,是科学合理构建人才培养模式的基础和先导[2]。然而,当前本科层次职业教育人才培养目标,还存在与应用型本科人才培养和职业专科人才培养差异性不明显、与高层次教育衔接不足等问题。

第一,人才培养目标没有充分反映职业教育类型的社会功能和教育功能融合发展的要求。一方面,在社会功能要求下,职业教育要适应经济结构调整、产业转型升级和高新技术产业蓬勃发展的需求,通过与人才链、产业链的紧密对接,培养大量具有覆盖产业链中多个岗位要求且具有工艺开发、技术创新能力的高层次、高素质职业人才,动态满足产业结构转型升级对人才多样化的需求;另一方面,职业教育的功能不仅要关注职业需求、职业能力和职业素养,更要关注那些与适合普通教育不同的智力特征的人所具有的价值、潜能和个性。因此,从教育功能来说,职业教育供给与个性化发展需求和终身学习的要求不能失配,职业教育的发展要适应社会主要矛盾的转变和满足构建服务全民终身学习教育体系的迫切需要。

第二,从三个维度相对精准锚定人才培养目标的体系还没有建立。从维度一来看,本科层次职业教育与应用型本科都为高等教育本科层次,按照《国际教育标准分类法(2011)》都处于第六等级,分属专业性(职业性)和学术性(普通性)这两种不同的教育类型[3],但都是培养应用型人才,要体现不同教育类型在相同层次上培养目标的差异性。从维度二来看,本科层次职业教育与专科层次职业教育同为职业教育类型中的不同层次,共同定位为培养技术技能型人才,但按照社会人才分类,技术型和技能型是两种不同类型,如果不加以区分,则不能充分体现专科和本科层次的差异性。从维度三来看,在教育体系的教育等级与职业体系的技能等级对应方面,仍存在等级、结构和内容的匹配偏差及由此带来的二者之间沟通融合上的问题,不利于职业本科人才培养目标的锚定。

第三,人才入口端和出口端的沟通衔接存在问题,没有处理好培养目标的限度和张度之间的关系。一方面,在类型教育要求下,职业教育与普通教育、继续教育等相互融通形成了完善的现代教育体系,都涉及到人才在各自体系内和体系之间入口端和出口端的沟通衔接,必须要求做到具体评价指标在统一的标准框架下可量化可考核,也就是限度问题;另一方面,职业教育向社会多元主体参与、学历教育与非学历教育培训并重的办学格局转变,能够支撑工学交替、现代学徒制、在职学习等灵活的学习方式,形成职前与职后、教育与职业一体化的人才成长体系,满足不同素质、能力和技能基础人群的个性化发展需求,这就要求培养目标在限度范围内具备一定的张度。

第一,职业本科“职业人”的核心素养更加彰显五个特征。一是“通用性”。职业核心素养不针对特定职业或岗位,是胜任任何职业或岗位都必备的通用能力,这是“职业人”职业核心素养与“技术人”专业技术能力培养的关键差别。二是“综合性”。职业核心素养是面向职业世界,推动工作完成的分析能力、判断能力、操作能力及问题解决能力等一系列能力与多种心理要素的集合,是一种非专业技术层面的综合能力。三是“阶段性”。职业人在不同阶段有独特的学习区域和工作行为,其核心素养的形成与个体成长、职业实践的阶段密切相关,不同阶段有不同的培养侧重点和具体目标。四是“内在性”。职业核心素养的核心在于自我构建,需要通过学习、实践、反思不断积累并内化于心,这是“职业人”不断成长为“完整人”的内生动力。五是“终身性”,职业核心素养一旦获得便会伴随人的整个职业生涯,不会随着职业岗位的迁移而消失,反而要求能够帮助“职业人”适应职业岗位的需求变化,重新获得新岗位所需要的专业知识和技术技能。

第二,职业本科“职业人”的核心素养更加体现促进自我成长和服务社会发展两个维度的辩证统一。一是在促进自我成长方面,体现了职业教育教育功能的“生涯导向”,要求职业核心素养的培养关照学生未来成长的价值理性,主要包括学习能力、人文素养、解决问题能力、吃苦耐劳、语言交流沟通能力、计划组织能力、自我管理能力、信息处理能力以及数字运用能力等。二是在服务社会发展方面,体现了职业教育社会功能的“职业导向”,要求职业核心素养的培养要回应社会需求的工具理性,主要包括创新创业、就业能力、团队协作能力、职业道德法规、社会责任、职业价值观、职业态度和职业理想素养等。

(三)职业本科“完整人”的培养要求:个体完整与社会完整的辩证统一

教育性与职业性的跨界融合是职业教育的本质特征,职业本科培养高层次的“技术人”、高素质的“职业人”到内外和谐的“完整人”是职业教育教育性和职业性跨界融合的目标体现。在“完整人”的培养上,同样体现了教育性和职业性的相辅相成、辩证统一,个体完整是职业本科教育性人本主义目标的最高价值追求,而社会完整是职业本科职业性功利主义目标的最高价值追求。

第一,个体完整是职业本科“完整人”培养的基础。社会主要矛盾发生根本性变化是职业本科教育产生和发展的重要动力,而社会转型必须同人的完整、全面自由发展和人的终极关怀相统一,因此,职业本科的人才培养必须把人的个体完整作为基础,通过培养自由全面发展的人,奠基和构建适合每个人自由全面发展的完整社会。个体的完整包括完整的“技术人”与完整的“职业人”,其中通过培养能够在技术知识、技术素质、技术能力、技术思维、技术人文素养和技术规范等诸多维度融通的完整的“技术人”是前提。“技术人”掌握职业核心素养,通过不断的职业技术实践逐渐上升到精神层面,完善人的心理境界、提升人的精神境界、净化人的灵魂境界,成为具有工匠精神的完整的“职业人”。

第二,社会完整是职业本科“完整人”培养的核心。职业本科完整的“技术人”与完整的“职业人”的培养都指向社会改造,最终目的都是为了推动“社会完整”。“技术人”与“职业人”在长期的社会改造中,通过与其他主体以及职业环境的不断博弈,实现从一个层面的完整“技术人”与完整“职业人”到更高一个层面的完整“技术人”与完整“职业人”的不断跃迁,最终成为具有创新精神和劳模精神的“完整人”。而通过发展职业本科,构建完整的现代职业教育体系,是搭建“个体完整”与“社会完整”之间桥梁的关键举措。因此,从这个角度来说,职业本科在人才培养上要更加体现职业教育是面向人人的、开放式的终身教育和生命教育。

三、本科层次职业教育人才培养的路径突破

提高本科层次职业教育人才培养质量,迫切需要聚焦具有鲜明特色的人才培养目标,健全外部保障体系,构建政校行企协同的新型育人生态,不断强化自我身份和生存立場,以鲜明的类型特征彰显自我价值,见图1。

(一)健全本科层次职业教育人才培养保障体系

第一,完善与类型发展相适应的中国特色现代职业教育理论体系,进一步明确新时代我国职业教育类型发展的本质特征和价值取向。作为一种教育类型,职业教育具有区别于其他教育类型的本质特征和价值取向。不同国家在不同时期的社会需求、政治需求和文化需求不同,造成动力机制不同,使得职业教育系统呈现不同的特征。因此,必须从我国的社会、经济、文化需求出发,从系统演进的视角,按照产生、嬗变、升华等不同的历史发展阶段,探明发展逻辑和本质特征[7],这是揭示职业教育发展规律、推动其类型发展的基本前提,也是避免“学术漂移”、提高人才培养模式有效性的根本保障。

第二,加强职业本科标准化和政策保障体系建设。一方面,加快职业教育类型发展要素的标准化建设,发挥标准在职业教育质量提升中的基础性作用,提高实践的有效性和成果的可推广性。职业教育类型发展必须具有和普通教育同等的教育质量,通过建立从入口到出口的育人全过程评价标准和学位体系,为我国职业教育人才培养质量的全面提升提供认证尺度;另一方面,以修订《中华人民共和国职业教育法》和贯彻2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》为契机,制定出台职业教育与普通教育及终身教育等教育类型之间的融通政策、国家资历框架和学分银行管理制度、产教融合财政政策、企业行业社会组织参与办学促进政策、职业教育招生制度、职业本科设置与评价规定、职业教育学位制度等一整套以法律法规为基础的,具有较强约束性、科学性、规范性、操作性和保障性的职业教育类型发展基本制度。

第三,完善产教融合、校企合作政策,创新工作机制,广泛吸引外部资源参与办学。一是要提高参与主体的广度,实施以“全要素”为纽带的产教融合改革,更好发挥地方政府的主导作用,协调好产业界和教育界之间的利益关系。二是要重点在产教融合的深度、广度和效度上着力,在企业参与专业建设、人才培养方案制订、共建实验实训基地、共建人才培养及技能鉴定中心、共建共享设备基地及校企协同解决技术工艺难题等能够反映企业深度参与人才培养工作的各个方面持续强化。三是要致力于打造校企合作的品牌和知名度,深化与区域龙头骨干企业、上市公司、国有企业、行业协会或产业联盟、国家级高新技术企业等合作,打造地方特色产业行业学院,帮助学生更好地在实践中成为合格的“技术人”和“职业人”,提高人才培养质量。

第四,構建以学分银行和国家资历框架为核心的评价体系。1+X证书制度是新时期职业教育人才评价体系改革的核心,而学分银行和国家资历框架是构建1+X证书制度的基础架构。一是对接学分银行和国家资历框架要求,探索建立与职业本科从“技术人”“职业人”到“完整人”培养目标相适应的人才评价标准。二是建立和完善1+X证书制度,使其成为职业本科教育发展中产教融合的“黏合剂”、职普融通的“立交桥”、终身学习的“保障者”、中高本一体化贯通的“连接器”,推进招生、培养、评价、就业和培训的全过程改革[8]。三是以区域学分银行建设为突破口,与地方政府、行业龙头企业联合,建立通用的学习成果认证平台。

(二)构建政校行企协同的“五位一体”新型育人生态

职业本科要提高人才培养质量,必须在健全四个外部保障体系的基础上,构建政校行企协同的“五位一体”新型育人生态,包括专业设置与高水平专业群建设、高质量课程体系、新“三教”体系构建、职业综合素质培养以及人才培养质量评价等。

第一,以“两新”为引领,更新育人生态构建理念。一是以服务“新产业”为引领,瞄准战略新产业、新业态发展趋势,通过新设或调整专业群内专业,优化人才培养定位,引入新技术、新工艺、新流程进教材等方式,积极推进学校教育链与国家及区域高端产业人才链的对接。二是以打造“新模式”为引领,创新办学体制和模式,广泛吸引社会力量参与办学,通过打造政校行企命运共同体,促进与区域产业发展良性互动,推动“三教”体系改革,实现人才培养、科学研究、社会服务等协同高质量发展,提高专业群的集聚效应和服务能力。

第二,以职业为载体,促进新型育人生态核心要素融合。一方面,职业的内涵规范了职业教育的标准,职业教育与职业的密切联系超过其他任何教育类型,职业本科“五位一体”新型育人生态构建所需的核心要素都来源于职业和工作过程,新型育人生态必须注重核心要素与职业的融合度;另一方面,在人才培养过程中,学生从自然人成长为“技术人”和“职业人”的关键途径是以教育为目的的职业实践,新型育人生态必须提高职业实践对人才培养质量的有效性。

第三,以学生为中心,重塑新型育人生态主体。职业本科“技术人”和“职业人”的培养更加注重实践学习和缄默知识传递,承认学习者个性差异和个性发展的多样性。一是新型育人生态必须注重学生主体地位的塑造,使其具备内在驱动力和能够发挥主观能动性。二是构建泛在学习环境,重构原有教学和评价模式,使学生能够随时随地自主在自由、灵活的环境中开展有效学习。三是要注重个体完整与社会完整的辩证统一,在追求“社会性”共同价值的基础上,谋求“个性化”成长的创新特色。

第四,以内涵为根本,锚定新型育人生态目标。职业本科新型育人生态建设要以人的内涵式发展和学校的内涵式发展为根本。在促进人的内涵式发展方面,坚持育人为本、德育为先、技术为重、全面而个性化发展的原则,按照“三人递进”的理念,面向生产、建设、管理与服务一线,培养服务区域经济社会发展、技术应用和职业实践能力强,具有“工匠精神、敬业精神、创新精神、劳模精神”和国际视野的高层次高素质高技能技术应用型人才。在推动学校内涵式发展方面,以高水平专业群建设为抓手,重点在职业本科相关的教育教学模式改革、课程建设、教材建设、新“三教”改革创新、基地建设、三全育人等方面形成一系列标志性成果。

第五,以数据为支撑,促进新型育人生态的信息化。一方面,根据职业教育特色,利用新兴信息技术,建设智能化、真实化的信息化教育环境,打破教学的时空束缚,推动生态系统中知识的更新迭代、资源的重组、新型师生关系的重构;另一方面,以学生“技术人”“职业人”到“完整人”的生涯成长为主线,跟踪收集学校、课程、专业、教师、学生的所有动态数据信息,建立“互联网+”学分银行信息平台,实现新型育人生态全方位、全过程的数字化。

第六,以督导为保障,确保新型育人生态的有效性。一是基于本科职业教育的特点,探索构建“全面质量管理,突出过程控制”的人才培养质量保障体系,通过“督教、督学、督管”三维同步,“导教、导学、导改”齐头并进,形成有监督、有考核、有反馈、有验收的质量督导工作机制[9]。二是加强与职业本科相适应的人才培养质量督导队伍建设,建立职业本科督导人员建设目标、选拔标准,创新职业本科督导队伍培育培训机制,建立科学的职业本科督导队伍考核评价制度。

参 考 文 献

[1]朱芝洲,蔡文兰.“漂移”与“回归”:高职院校“学术漂移”现象探析[J].教育与职业,2019(13):42-47.

[2]陈恩伦,马健云.“双高计划”背景下高水平高职学校人才培养模式改革[J].高校教育管理,2020(3):19-29.

[3]谢莉花,余小娟,尚美华.国际职业与教育分类标准视野下我国职业体系与教育体系之间的关系[J].职业技术教育,2017(28):74-79.

[4]刘玉萍,吴南中.职业教育生态化治理:价值内蕴与路径选择[J].教育学术月刊,2019(7):13-20.

[5]王兴.职业教育类型发展:现实必然、价值取向与强化路径[J].中国职业技术教育,2020(16):43-48.

[6]方泽强.本科层次职业教育的人才培养目标及现实问题[J].职业技术教育,2019(34):6-11.

[7]段静毅.本科层次职业教育人才培养模式研究[D].南京:南京师范大学,2015.

[8]王兴,王丹霞.1+X证书制度的若干关键问题研究[J].职业技术教育,2019(12):7-12.

[9]王秋夜.内涵式发展视域下高职院校“诊改”运行机制探究[J].教育与职业,2020(14):40-44.

The Practical Dilemma, Goal Orientation and Path Breakthrough of Personnel Training of Undergraduate Vocational Education

Wang Xing

Abstract The formation of scientific and effective talents training mode is the fundamental way to achieve the goal of personnel training. Undergraduate vocational education personnel training is facing a series of practical difficulties, such as path dilemma, goal dilemma and ecological dilemma. Focusing on the“three person progressive”of high-quality technical and skilled personnel training goal from“technical person”,“professional person”to“whole person”, on the basis of perfecting the four external guarantee systems of optimizing modern vocational education theory system with Chinese characteristics, undergraduate vocational education standards and policy assurance system, industry-education integration policy and mechanism system and evaluation system with the core of credit bank and national qualification system, it should build a“five in one”new education ecology with government, school, industry and enterprise, and constantly improve the quality of talent training and the effectiveness of talent training mode.

Key words undergraduate vocational education; talents training; practical dilemma; goal orientation; path breakthrough

Author Wang Xing, professor of Zhejiang Guangsha Vocational and Technical University of Construction (Dongyang 322100)