“一带一路”背景下高职院校“走出去”:主动与被动?

邵彦

摘 要 以推拉理论为研究视角,从“一带一路”背景下高职院校“走出去”办学国(境)内推力与国(境)外拉力的双重角度,构建高职院校“走出去”办学的推拉概念模型,并以唯物辩证关系为指导,探究高职院校“走出去”办学的动力运行机制,剖析高职院校“走出去”的动力根源和办学逻辑,研究认为,只有高职院校“走出去”的推力体系与拉力体系通过系统作用形成的外部动力转化为质量发展压力驱使的内部动力,才能最终决定高职院校“走出去”办学的行为选择:为内涵提升而主动“走出去”或是在考核压力下的被动“走出去”。为此,应当以增加推力体系的净推力、提高拉力体系的净拉力两方面为立足点,着力化解国家政策的宏观引导与微观规范、资金保障之间的矛盾,企业需求强烈与利益回报失衡、教育供需对接不畅之间的矛盾,高职院校承接资源禀赋落差与自身实力供给不足、国际问题处理不力之间的矛盾,从源头上减少高职院校“走出去”的盲目性,提高“走出去”的主动性。

关键词 高职院校;“一带一路”;走出去;推拉理论;行为动机

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)34-0074-06

一、问题提出

2019年4月,教育部、财政部发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,明确提出要集中力量建设一批世界水平的高职学校和专业群,正式启动高职教育质量提升战略——“双高计划”。高等职业教育作为与经济社会和生产实践联系最紧密、最直接的教育类型,一方面,基于服务从制造向智造、质造转变的国家供给侧结构性改革的外在需要;另一方面,基于满足从外延式扩张向内涵式发展转变的质量提升内在要求,决定了“走出去”成为高职教育发展的必然产物。“一带一路”倡议为我国高职院校“走出去”办学带来了前所未有的机遇,2017年,全国高职院校专任教师“走出去”指导时间超过10人日的院校数较上年增长幅度超过50%,师生服务超过10人日的院校数增长近35%。与此同时,我国高职院校“走出去”办学还存在较为明显的不均衡性,在国际影响力前50强高职院校中,江苏、浙江和山东3个省份有27所入围,超过半数[1]。因此,基于高职院校政策响应和自身效益考量逻辑值得深入探讨:第一,一些具有良好办学环境和学科基础的“示范性”“骨干校”,主动融入“一带一路”倡议,通过跨国培训、对外援助、合作办学和平台搭建等形式,输出方案、扩大影响、提升实力;第二,较多高职院校由于历史因素和现实条件所限,国际交流合作尚处于初步阶段,“走出去”办学条件尚未成熟,迫于考核压力“被动”走出去,致使进退失措,办学质量提升陷入恶性循环。

针对以上问题,学术界主要围绕三个方面展开研究。一是高职院校“走出去”的意义何来?陈沛酉、闫广芬从推动国家产业升级、带动丝路国家经济社会发展和促进高职院校质量提升三个方面对“一带一路”背景下高职院校“走出去”进行了功能定位[2];二是高职院校“走出去”的内容何在?莫玉婉根据动力来源将“一带一路”背景下高职院校“走出去”划分为两种模式:借助外部有力条件与立足自身实力优势,并认为前者虽然是最为普遍的形式,但后者真正体现办学质量和国际地位[3];三是高职院校“走出去”的方法何从?崔岩从高职院校自身内部因素和政策、文化、成本等外部因素两方面,分析了对“一带一路”背景下高职院校“走出去”的影响,认为需通过政府作好规划和协调、学校增强自身实力、合作项目有效转化、完善质量保障机制等方式协调利益相关者联动机制,推进高职教育特色化、国际化发展[4]。通过对已有文献梳理,目前关于高职院校“走出去”办学尤其是配合“一带一路”倡议的研究内容,主要集中于“走出去”办学概念界定与内涵阐述、因素辨析与措施分析等“形而上”的比较研究,基于数据事实与回溯证据的实证研究略显不足,建立在系统逻辑维度基础上对“走出去”办学行为的解构与重构则更为少见。在已有研究中,仅仅辨析了内外因素对高职院校“走出去”行为的不同影响,并据此提出政策建议,但对于两者之间的内生辩证关系以及转化条件等并未深入探究,以致可能造成对政策支撑的失真。

基于此,本文以推拉理论为研究视角,从“一带一路”倡议对高职院校“走出去”办学的具体要求出发,从国(境)内推力体系与国(境)外拉力体系的双重角度,构建了高职院校“走出去”的推拉动力概念模型,并以唯物辩证关系为指导,通过运行机制的探究,剖析高职院校“走出去”的动力根源和办学逻辑,以此透视高职院校“走出去”行为选择:为内涵提升而主动“走出去”还是在考核压力下进退失据的被动“走出去”。最后分析政府、企业、学校各利益相关方的应有作为。本研究有助于进一步认识并重新审视高职院校“走出去”办学的群体特征,以从源头上减少高职院校“走出去”的盲目性,提高“走出去”的主动性,更好地服务于国家“一带一路”建设需要。

二、模型构建

推拉理论早期主要用于解释人口或劳动力流动和转移行为。19世纪末,英国数理学家Ernest G.Ravenstein在著作《人口轉移规律》中全面论述了劳动力转移的七大规律,该观点被认为是推拉理论模型的最早出处[5]。1938年,Herberle与Mitchell等将劳动力转移因素提炼为迁出地推力与迁入地拉力作用,由此推拉理论被正式提出[6]。20世纪50年代末,D. J. Bogue对推拉理论作了系统阐述后[7],Bagne,Mydal,Sovani,Base,Trewartha,Lee等在前人研究基础上,对推拉理论不断进行调整、修正和充实,系统的推拉理论最终得以呈现。该理论认为,劳动力转移是在市场经济自由流通中的动态过程,转移结果由迁出地推力和迁入地拉力博弈权衡决定。其中有两点值得注意:一是推力与拉力并不只是在特定区域独立存在,在迁出地同样存在拉力,迁入地同时存在推力,只是推力与拉力分别在迁出地和迁入地处于主导罢了;二是在推拉系统中,除了推力与拉力的作用外,在迁出地和迁入地还存在其他中间障碍因素,即阻力和斥力作用,其产生的原因通常由文化差异、区域距离和价值判断等引起[8]。

推拉理论虽然是研究人口或劳动力流动和转移行为的重要理论依据,近年来越来越广泛地运用到其他领域,在教育领域主要应用于中外合作办学、区域转移办学以及教师轮岗交流等方面[9][10][11]。对于“一带一路”背景下高职院校“走出去”行为的研究,推拉理论具有较好的适切性。第一,从空间维度看,高职院校“走出去”办学与人口或劳动力流动和转移类似,较为明显地体现了区域迁移与变动。第二,从时间维度看,在高职院校“走出去”动态运动过程中,同样受到推力与拉力的作用以及阻力和斥力等中间障碍因素的影响。

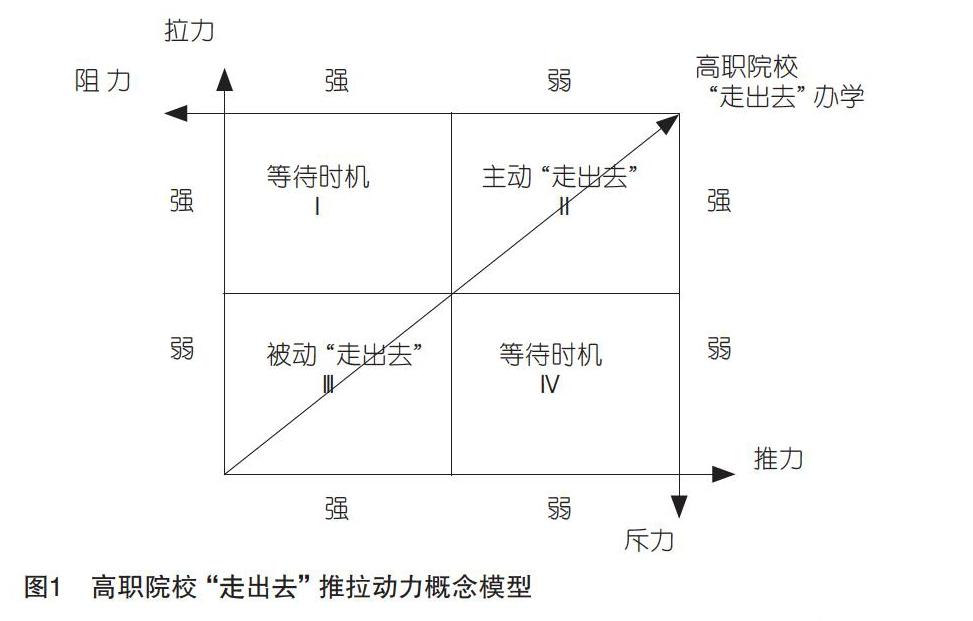

本文在Lee, E. S.[12]以及王娟娟和史锦梅[13]的研究基础上,建构了高职院校“走出去”推拉动力概念模型,见图1。

“一带一路”背景下高职院校“走出去”过程中,主要受到国(境)内推力体系推力、阻力和国(境)外拉力体系拉力、斥力的共同作用,他们之间反复博弈与权衡,共同决定着高职院校“走出去”办学的空间走向。具体而言,在II区域,拉力强、斥力弱,净拉力强;推力强、阻力弱,净推力强,形成“走出去”强动力的可能性大,成為高职院校主动“走出去”的大概率区域。与之相反,III区域净拉力弱,净推力弱,形成“走出去”强动力的可能性小,成为高职院校被动“走出去”的大概率区域。在Ⅳ区域,推力强、阻力弱,净推力强;拉力弱、斥力强,净拉力为负,强净推力被抵消,“走出去”动力方向不明确。类似的,在I区域,负净推力抵消强净拉力,这两个区域高职院校“走出去”大多处于观望状态。

三、动力体系分析

(一)推力体系

1.推力作用

在高职院校“走出去”办学过程中,推力作用主要包括国际化趋势导向、企业“走出去”需求两方面。

一是国际化趋势导向。职业教育尤其是高等职业教育作为一种与产业转型、技术革新联系最为紧密、最为直接的教育类型,无法逃避全球化的调整与变化,经济全球化和技术全球化为高职院校的国际化塑造了动力环境[14]。在“一带一路”背景下高职院校“走出去”过程中,政府的主导地位体现为通过公共利益追求将隐性的全球化动力环境转变为显性政策推力。2014年6月,教育部等七部委印发《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》,明确提出建设开放型职业教育体系的要求,鼓励有实力的高职院校走出去,服务对外开放的国家重大战略。尤其是针对服务于“一带一路”倡议的《推进共建“一带一路”教育行动》和《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》等一系列指导性政策,为高职院校在“一带一路”倡议下“走出去”明确了方向,提供了保障。因此,在“一带一路”国际化趋势导向推动下,通过多种形式开展境外办学,为周边国家培养培训本土化技能人才,增强师生多样化对外交流与专业教学标准输出,共建区域特色的教育研发机构与项目等为高职院校所使然。

二是企业“走出去”需求。企业是经济社会的基本单元,职业教育的经济属性决定了与企业的高度伴生,即在准确把握市场变化动向与产业演进趋势的基础上,主动积极地与企业形成动态的、开放的“同频共振”协同机制。2018年,中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资超过150亿美元,较2017年增幅近9%[15],然而中国企业“走出去”过程中,在人才培养、技术服务、文化交流等方面仍存在诸多痛点:面对新的国际市场和竞争环境、新的生产方式和服务方式,需要企业员工准确掌握国际理念与规则,更新国际管理与技术专业知识;需要具有市场冲击力的新技术、新产品,在技术竞争、质量标准、市场规则中占据更多话语权;需要增强沿线国家民众对中国的信任感,增强本地技术员工对中国企业的职业认同感和归属感。这些方面均亟需高职院校及时跟进,探索构建更为广泛合作领域的与中国企业“走出去”高度匹配的职业教育发展新模式或为必然。

2.阻力作用

阻力即负向推力,是高职院校“走出去”的反方向作用,对推力作用具有抵消效应,集中体现在高职院校的模式依赖和质量后坠。

一是模式依赖。对于大部分高职院校来说,教育国际化作为一种新鲜事物,“走出去”也是一种新的办学模式,肯定会面临诸多新问题和新风险。资金与政策保障顾虑的存在使高职院校产生风险规避心理,对旧的办学模式产生依赖,增加了“走出去”办学阻力。资金保障方面,高职院校“走出去”特别是针对“一带一路”沿线国家的援助援建,需要支出较大金额的项目经费,虽然有一定的政府专项经费和企业资金支持,但总体上支出远大于收入。虽然高职院校生均经费每年都保持较大幅度增长,但投入不足、分配不均的问题还在较大范围存在,未达到1.2万元标准的地方市属公办院校比例超过30%,行业(企业)公办院校超过60%[16];在政策保障方面,关于“一带一路”背景下高职院校“走出去”的宏观导向性方针政策较多,但针对不同区域具体实际情况,尤其是中西部地区特殊的地理区位和环境影响,高职院校“该往哪里走”“该如何走”等一系列问题缺乏可操作性的具体规范指导,地方政府由于缺乏相关经验,对于此类问题也往往无力解决。

二是质量后坠。高职院校能不能成功“走出去”,关键在于能否满足“一带一路”倡议下项目建设的刚性需求,归根结底取决于高职院校的办学质量。长期受社会观念等诸多因素困扰,与国内综合本科院校相比,我国高职教育发展总体上还处于较为低端的水平,在高职院校“走出去”过程中形成明显的质量后坠。第一,目标层次低。当前高职院校“走出去”办学大多依附于政府援助和企业“走出去”等外部资源,依托自身办学实力的极少,集中于少数示范校和骨干校。整体上看,我国高职院校“走出去”办学还处于初级的摸索阶段,缺乏人才培养和技术服务的职业教育国际化经验,难以独立承担“一带一路”建设中相关项目的开发、设计与实施。第二,国际化师资缺乏。在相当长一段时期内,我国高职院校建设重心在于规模扩张与硬件建设,对于师资发展缺乏长远规划,师资国际化管理体制也不够健全,2017年全国高职院校专任教师接受国外培训不足1万人次[17],而同时“一带一路”沿线国家语言差异较大,仅官方语言就多达50余种,高职院校师资国际化服务能力欠缺,支撑“走出去”办学较为乏力。

(二)拉力体系

1.拉力作用

在高职院校“走出去”办学过程中,拉力作用主要包括受援国积极回应、禀赋落差牵引两方面。

一是受援国积极回应。“一带一路”被誉为“几十年来由一个国家发起的最广泛、最全面的国际性经济合作倡议”[18],尤其是“一带一路”沿线国家多为新兴经济体和发展中国家,经济社会处于转型发展的关键期,实践已经证明,这一时期正是职业教育发挥作用的有利时机。高职院校“走出去”办学作为落实“一带一路”倡议的具体衍生和行动,为沿线国家和经济体带来了实实在在的好处,赢得了国际社会特别是受援国的积极支持。在“一带一路”背景下高职院校“走出去”过程中,受援国承接与合作的主观能动性明显提高,2017年全国高职院校招收全日制国(境)外留学生数量超过万人,相对于2016年增幅超过60%[19]。近年来,在受援国当地技术教育部门和地方政府的大力支持帮助下,我国高职院校瞄准人才、技术、文化三个关键点,通过输出培训、异地招生、海外培训、开设分校和合作建立培训中心等多种形式,为沿线国家培养培训社会亟需的本土化技能人才,在有效助力中国企业“走出去”,有力支撑当地经济社会发展的同时,大大提升了自身的国际影响力和办学质量。

二是禀赋落差牵引。經济学中的资源禀赋包括土地、资本、劳动力以及企业家才能。具体到职业教育,主要是指为了社会经济发展和个人就业需要,对职业学习者进行专业理论、职业技能和职业意识等的教育和训练所要求的有形的和无形的要素总和[20]。高职院校发展到一定规模以后,必然对所属资源配置进行重新组合,直至实现帕累托最优。国(境)外办学具有更为充裕的自然资源、廉价的劳动力资源和优惠的政策支持,而反观国内,2018年高等教育毛入学率达到48.1%,直逼50%的普及化标准线,高职教育开始从“卖方市场”转向“买方市场”,高职院校之间的竞争也从幕后的隔空形式变成台前的白热化。国(境)内外鲜明的职业教育禀赋落差,导致高职院校在办学经费投入不变的情况下,国(境)外获取成本更低的要素禀赋,使得高职院校“走出去”办学回报率更高,“走出去”办学的“生产可能性边界”变大,也就是无形中牵引着高职院校更为积极地“走出去”办学。

2.斥力作用

斥力即负向拉力,是高职院校“走出去”的反方向作用,对拉力作用具有抵消效应,集中体现为国(境)外的文化差异排斥和高职院校的利益权衡排斥。

一是文化差异排斥。高职院校是否可以成功“走出去”,最终要看中国的职业教育能否实现与当地的教育交融、文化融合,在当地社会经济发展中落地生根。文化是一个时代相对于经济、政治而言人类固有的精神活动及其产品,“一带一路”沿线幅员辽阔,覆盖60余个国家,人口近50亿,不同的生活习俗和宗教信仰产生了文化传统与价值理念的多元化。全球一体化使多元文化教育作为一种人类共存理念深入人心,但在中国职业教育国际化进程,尤其是在“一带一路”背景下高职院校“走出去”的初始阶段,必然与本土经验和地域文化产生冲突。

二是利益权衡排斥。“一带一路”背景下高职院校“走出去”大多集中于援建赞助与企业协同两种类型,具体运作过程中,由于高职院校的个体利益未得到充分权衡,大多数发展基础薄弱的高职院校较易引发排斥心理。援建赞助方面,目前高职院校“走出去”援建赞助项目大多为非洲国家等经济落后国家,无论是支援当地经济社会建设,还是吸引海外留学生来校学习,都需要较大成本支出,从经济角度看,这对高职院校“走出去”办学的积极性、主动性以及可持续发展构成挑战。另外,企业作为社会经济的竞争实体,尤其是海外经营环境的不确定性和风险性,产品生产与经营更替快,但对于协同“走出去”的高职院校,无论是人才培养还是技术创新服务,在时间上是都具有迟滞性和长期性,经济需求与教育供给之间的矛盾对于高职院校“走出去”过程中诸如硬件设备处置以及办学反应速度提出了挑战。

四、研究结论

由上述分析可以看出,在“一带一路”背景下高职院校“走出去”过程中,来自于政府、企业和社会组织等利益相关方推力体系的推力、阻力与拉力体系的拉力、斥力等共同作用于高职院校。构成了“一带一路”背景下高职院校“走出去”办学的动力运行机制模型,见图2。

(一)外部动力构成高职院校“走出去”的必要条件

根据推拉理论,推与拉两种性质的矛盾体,具有对立统一的性质和关系。矛盾作为事物发展的动力[21],上述不同性质的动力矛盾体反复博弈与权衡,促成矛盾体的一个方面不断增加,另一个方面不断削弱,形成高职院校“走出去”某一方向的动力。正如图1中所示高职院校主动与被动“走出去”概率性区域分布,矛盾体动力形成结果仅仅构成“走出去”行为发生的必要条件,但并非充分条件。

(二)内部动力决定高职院校“走出去”的最终走向

根据“外因通过内因起作用”的正统观点,最终决定高职院校“走出去”的还是在于高职院校内部——质量发展压力驱使(主动的内涵提升亦或是被动的考核压力)[22]。在近年来我国高职教育规模扩张的同时,“内涵”与“规模”的失衡现象日益突出,社会吸引力不足一直被社会所“诟病”。本世纪初开始实施的一系列质量提升国家战略,逐步实现了高职院校由外延式规模扩张向内涵式质量提升的本质蜕变。国际化水平作为高职教育质量发展的重要体现,随着经济社会发展需求尤其是“一带一路”背景下助力企业“走出去”需求的提升,逐渐被纳入高职院校质量发展的重要衡量与考核指标。总之,只有高职院校“走出去”推力体系与拉力体系的系统作用,形成的外部动力转化为质量发展压力驱使的内部动力,才能最终决定高职院校“走出去”办学的行为选择。

(三)高职院校被动“走出去”的无奈之举

“一带一路”背景下高职院校为内涵提升进行的主动“走出去”行为,往往既能最大化地满足高职院校的发展需求,又实现了与企业“走出去”的高度匹配,而且契合国家宏观战略要求。可以说,主动“走出去”行为无论是对高职院校自身、企业还是政府都是利大于弊,不过这类选择只限于办学基础好的少数高职院校。相比之下,多数高职院校既受“走出去”之苦,又难享“走出去”之甜,“走出去”往往成为进退失据下的无奈被动之举。对高职院校而言,在“走出去”推拉动力体系的作用下,产生强烈的指标考核压力,无奈被动的选择虽增添了国际化之光鲜,但因人才培养培训力不从心、社会服务鞭长莫及、复杂问题处理无能为力、经费保障心余力绌而处于进退两难的尴尬境地。当前,高规格、多类型、大手笔的高职院校“走出去”项目逐年增加,本就经验不足、基础不实、层次不高的高职院校分身乏术,使得大量跨国研究平台形同虚设、培训计划难以延续,而同时国(境)内的教育资源被稀释和分流,办学质量受到影响。对政府和企业而言,越来越多高职院校“走出去”,必然导致低层次、低效益、重复性培训和服务的大量出现,不仅造成更多的教育资源被占用、被虚耗,而且影响企业“走出去”的战略实施,对本就吸引力不足的职业教育造成更加不良影响。而且“走出去”行为并非着眼内涵提升,而是应对考核压力的短期逐利行为,对国家的职业教育长远规划和发展不利。

(四)高职院校主动“走出去”的因应之策

避免高职院校在考核压力下的被动“走出去”,实现着眼内涵提升的主动“走出去”,应成为“一带一路”背景下當前和今后一段时期高职教育国际化的重要政策指向。为此,应当以增加推力体系的净推力、提高拉力体系的净拉力两个方面为立足点,着力化解国家政策的宏观引导与微观规范、资金保障之间的矛盾,企业需求强烈与利益回报失衡、教育供需对接不畅之间的矛盾,高职院校承接资源禀赋落差与自身实力供给不足、国际问题处理不力之间的矛盾,从源头上减少高职院校“走出去”的盲目性,提高“走出去”的主动性。具体而言,政府要细化宏观政策的具体规范,提升政策指导与保障水平;加大资金均衡统筹力度,提高专项经费支持力度。企业要积极参与高职院校“走出去”办学,融合企业经济需求与学校教育供给之间的矛盾;加强对高职院校“走出去”国际事务处理、师资队伍建设等方面的支持与协作;高职院校要贴近实际合理规划,“请进来”与“走出去”相结合,循序渐进地“走出去”;包容各国文化教育差异,丰富国际化办学经验;依据产业和企业需求设置专业、塑造特色,提升自身整体办学水平。

参 考 文 献

[1][16][19]上海市教育科学研究院,麦克斯研究院.2018中国高等职业教育质量年度报告[M].北京:高等教育出版社,2018:40,46-55.

[2]陈沛酉,闫广芬.“一带一路”倡议下高职院校国际化:功能、问题与改进[J].中国职业技术教育,2018(15):67-71.

[3]莫玉婉.“走出去”办学:高职院校国际化发展路径简论[J].职业技术教育,2016(1):13-17.

[4]崔岩.“一带一路”战略视野下推进我国高职教育特色化、国际化发展的若干思考[J].中国职业技术教育,2016(33):118-120.

[5]Ravenstein, Ernest. G. The Laws of Migration[J].Journal of the Royal Statistical Society, 1885,48(2):167-235.

[6]程名望,史清华,徐剑侠.中国农村劳动力转移动因与障碍的一种解释[J].经济研究,2006(4):68-78.

[7]Bogue, DJ.“Internal Migration”, in Hauser, Duncan (ed.)[C]//The Study of Population: An Inventory Appraisal[C].Chicago: University of Chicago Press, 1959.

[8]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[9]李向明,孙春柳,董宇涵.研究生教育中外合作办学选择动因研究——推拉理论的拓展与延伸[J].清华大学教育研究,2017(3):108-112.

[10]蔡真亮,陈民伟,吕慈仙.高校延伸至县域办学的现象分析——基于“推拉理论”的视角[J].中国高教研究,2017(10):31-34.

[11]杜屏,张雅楠,叶菊艳.推拉理论视野下的教师轮岗交流意愿分析——基于北京市某区县的调查[J].教育发展研究,2018(4):37-44.

[12]Lee, ES. A theory of migration[J].Demography, 1966(1): 47-57.

[13]王娟娟,史锦梅.基于推拉理论构建欠发达地区承接产业——转移的动力系统模型[J].经济研究参考,2013(47):65-69.

[14]杨启光.高等教育国际化发展的全球化视阈与战略选择[J].北京工业大学学报(社会科学版),2019(3):79-86.

[15]商务部对外投资和经济合作司.2018年1-12月我对“一带一路”沿线国家投资合作情况[EB/OL].(2019-01-22)[2019-07-07].http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/201901/20190102829086.shtml.

[17]2017全国教育事业发展简明统计分析[R].北京:教育部发展规划司,2018:37.

[18]于运全.“一带一路”赢得国际社会积极评价[J].求是,2015(15):59-60.

[20]田秀萍.职业教育资源论[M].北京:光明日报出版社,2010:2.

[21][22]李连科.中国哲学百年争论[M].北京:商务印书馆,2004:115-117.

Higher Vocational Colleges“Going out”under the initiative of“the Belt and Road Initiative”: Active and Passive?

——Based on the Perspective of Push-pull Theory Model

Shao Yan

Abstract Taking push-pull theory as the research perspective, from the double angle of“going out”domestic thrust and foreign pulling force of higher vocational colleges under the proposal of“the Belt and Road Initiative”, this paper constructs the push-pull conceptual model of“going out”to run a school in higher vocational college, and analyzes the motive force and logic of“going out”in higher vocational colleges, and the research holds that only when the external motive force formed by the action of the“going out”thrust system and the pulling force system in higher vocational colleges is successfully transformed into the internal driving force driven by the pressure of quality development, can we finally decide the behavior choice of“going out”in higher vocational colleges: actively“going out”for the sake of connotation promotion or passive“going out”under the pressure of examination. For this reason, we should take the two aspects of increasing the thrust of the thrust system and increasing the net pulling force of the pulling force system as the foothold, and strive to resolve the contradiction between the macro guidance of national policy, the micro standard and the lack of financial guarantee, the contradiction between the strong demand of enterprises and the imbalance of investment return, the poor connection of educational supply and demand, and the contradiction between the gap of resources endowment and the insufficient supply of their own strength, and the weak handling of international problems. From the source, reduce the blindness of“going out”and improve the initiative of“going out”in higher vocational colleges.

Key words higher vocational colleges;“the Belt and Road Initiative”; going out; push-pull theory; behavior motivation

Author Shao Yan, lecturer of Jiangxi Financial Vocational College (Jiujiang 332000)