希望产生的自尊:儿童心理素质减少社交焦虑的内在机制

彭小凡,钟媛媛,2,鲍 未,桂腾娅

(1.贵州师范大学 心理学院,贵州 贵阳 550025;2.黔东南民族职业技术学院,贵州 凯里 556000)

0 引言

有研究显示,社交表现是衡量儿童心理发展的一个重要指标,良好的心理素质有助于减少儿童社交活动中的焦虑情绪[1-2]。希望和自尊是2个常见的积极特质,以往社交焦虑的研究对它们都有所涉及,但并未将其放在同一框架下进行探索。倪士光[3]和方杰[4]等研究显示,希望无法直接影响个体的社交功能,这可能是因为希望品质并不直接针对个体的社交功能,而是需要通过自尊等具社交属性的特质才能发挥作用[5-7]。为此,在心理素质框架下探索希望和自尊对社交焦虑的影响,既能丰富心理素质的影响机制,也能回答希望感的社交功能这一遗留问题。

心理素质(Psychological Suzhi)是以生理条件为基础,将外在获得的刺激内化成基本的、稳定的、衍生性的,并且与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质。心理素质由认知、个性和适应性3个维度共同组成,三者之间相互影响[8-9]。根据心理素质与心理健康关系模型的观点来看,心理素质是个体心理健康的内源性影响因素。良好的心理素质可以帮助个体更好地抵御、调节和缓冲外界造成的各种压力,减少抑郁、焦虑等负性情绪,而社交焦虑是其中最为典型的一种负性情绪[10-13]。

儿童的社交表现一直是父母关心的重点内容。存在社交焦虑问题的儿童通常会害怕与陌生人接触,畏惧成为周围同学们关注的焦点,并且会在某种或多种社交情境下感受到强烈的焦虑情绪[14]。KASHDAN[15]和王秀珍[16]研究显示,长期高水平的社交焦虑会对儿童的社会功能造成严重的不良影响,产生社会适应不良、社交回避等问题。以往关于青少年和成人样本的研究表明,个体的心理素质越高,社交焦虑水平就越低,心理素质可以有效减少个体在社交过程中的焦虑,是一个重要的保护性因素[1-2,17]。然而这一功能在儿童样本中尚未得到直接验证,其内在机制也更是有待进一步丰富。

希望(Hope)是一种对个体具有普遍积极作用的人格特质[18-19],它反映了个体不断追求积极结果的动力和方式。从希望的认知构念来看,它包括路径思维(Pathways thinking)和动力思维(Agency thinking)2个维度[20]。目前,在已有的研究中尚未发现希望特质或其单个维度可以减少个体社交焦虑的直接影响(即二者之间没有直接的相关关系)[3-4]。相较而言,自尊对社交表现的影响则非常直接,低自尊个体更容易产生社交焦虑、回避等问题[21-22]。然而,个体的希望水平越高,他就越愿意积极争取、不断尝试去追求自己的目标,这一点与高自尊人群十分贴近。因此,希望与自尊可能存在显著的内在联系。相对希望,自尊是一个带有明显社交属性的个体特质,个体的希望或许可以通过自尊这类具有社交功能的人格特质,进而影响到个体的社交表现。另外,心理素质同样也对自尊有着积极的预测作用[23-24],心理素质较高的人会更加积极和自信,自尊水平更高。

综上,希望和自尊可能是心理素质影响社交焦虑的2个内在机制。心理素质一方面可能会直接减少个体的社交焦虑,另一方面也可能通过希望和自尊的间接去减少社交焦虑。个体的希望特质虽无法直接作用于社交焦虑,但可能会通过自尊这一中介,间接减少个体的社交焦虑。现今,虽有不少学者对心理素质、希望、自尊和社交焦虑的两两关系进行了一定的研究,但关于四者之间内在机制的报道却较为少见,尤其是儿童这一群体。基于此,本研究以小学儿童为样本,构建心理素质、希望、自尊和社交焦虑的连续中介模型,拟验证希望和自尊是否是心理素质缓解儿童社交焦虑的内在机制。

1 研究方法

1.1 研究对象

采用整群随机抽样方法,在全国东、中和西部3个地区的13所小学进行问卷调查,学校类别涵盖乡村小学、镇区小学和城区小学。调查对象均为具备足够读写能力的四、五、六年级的小学生。问卷共发放1 570份,最终的有效问卷数量是1 543份,其中四年级儿童516人(男生244人)、五年级504人(男生228人)、六年级523人(男生261人)。

1.2 研究工具

1.2.1 心理素质

使用张大均等人开发的《小学生心理素质问卷》来测量儿童的心理素质水平[25]。该问卷包括认知品质、个性品质和适应能力3个维度,每个维度有9道题目,总共27个题目。该问卷采用1~5级计分(1=非常不符合;5=非常符合),得分越高,儿童的心理素质越好。在本研究中,心理素质总量表的内部一致性系数为是0.91。

1.2.2 希望

使用《儿童希望量表(CHS)中文版》来测量儿童的希望感[26]。该问卷包括动力思维和路径思维2个维度构成,每个维度有3道题目,该问卷总共由6个题目组成,采用1~6级计分(1=从不;6=总是)。分数越高,儿童的希望越大。在本研究中,希望感的内部一致性系数为0.84。

1.2.3 自尊

使用《自尊量表(中文修订版)》来测量儿童的自尊水平[27]。该问卷只有自尊1个维度,总共有10个题。该问卷已经被广泛用于测量个体的自尊水平,信效度良好。问卷采用1~4级评分(1=非常符合;4=很不符合)。分数越高,儿童的自尊越高。在本研究中,自尊的内部一致性系数为0.77。

1.2.4 儿童社交焦虑

使用《儿童社交焦虑量表》来测量儿童的社交焦虑水平[28]。该问卷由害怕否定评价、社交回避及苦恼2个维度构成。该问卷的适用群体是7~16岁的儿童和青少年。问卷总共10个题目,采用1~3级评分(1=没有此问题;3=经常有)。分数越高,儿童的社交焦虑水平就越高。在本研究中,社交焦虑的内部一致性系数为0.81。

1.3 数据处理

在完成数据的人工录入和校对后,采用SPSS 25及其Process插件中的Model 6进行数据分析,该插件使用Preacher和Hayes的Bootstrapping中介效应检验方法对本研究中变量间的中介关系进行探讨分析,能提供中介效应95%置信区间估计[29]。由于数据缺失比例很小,不足3%,本研究直接使用平均数进行了插补。

2 结果与分析

2.1 共同方法偏差检验

本研究采用单因素法检验数据的共同方法偏差问题,结构模型拟合不良(χ2=22 332.029,df=1 081,χ2/df=20.659,RMSEA=0.065,CFI=0.659,TLI=0.644,SRMR=0.073),这表明本研究的数据不存在可以解释大部分变异的方法学因子,即不存在共同方法偏差。

2.2 描述统计

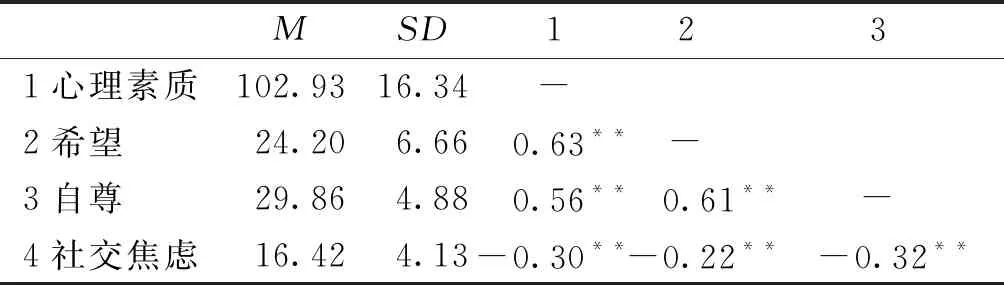

由表1可见:心理素质与希望、自尊显著正相关;希望与自尊显著正相关;社交焦虑与心理素质、希望以及自尊均为显著负相关。

表1 心理素质、希望、自尊和社交焦虑的相关矩阵(N = 1 543)Tab.1 Correlation matrix of psychological Suzhi,hope, self-esteem and social anxiety (N = 1 543)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同。

表2 心理素质、希望、自尊和社交焦虑的性别、年级差异(N=1 543)Tab.2 Gender and grade differences on psychological Suzhi,hope,self-esteem and social anxiety (N=1 543)

2.3 中介效应检验

鉴于在心理素质得分上发现的显著性别差异,本研究将性别作为控制变量加入中介模型分析。分析结果表明:心理素质-社交焦虑的直接效应显著(β=-0.048***,P<0.001,95%CI[-0.06,-0.03]),心理素质—希望—社交焦虑的间接效应不显著;心理素质—自尊—社交焦虑的间接效应显著(β=-0.017***,P<0.001,95%CI[-0.02,-0.01]);心理素质—希望—自尊—社交焦虑的连续中介显著(β=-0.016***,P<0.001,95%CI[-0.02,-0.01]),希望和自尊在心理素质和社交焦虑之间起部分连续中介作用。综上,希望和自尊是心理素质影响儿童社交焦虑过程中的2个连续中介变量,所有中介路径的效应占总效应的64.3%,希望只能通过自尊预测社交焦虑,无法直接预测。(见图1)

图1 心理素质-希望-自尊-社交焦虑的连续中介模型Fig.1 Continuous mediation model of psychological Suzhi on social anxiety through hope and self-esteem

3 讨论

本研究结果表明,心理素质可以通过提高儿童的希望水平,进而增强其自尊水平的方式来间接降低儿童的社交焦虑,也可以直接缓解儿童社交焦虑,希望特质虽然不能直接降低儿童的社交焦虑,但可以通过提高自尊水平间接影响。

本研究显示,儿童的心理素质可以显著预测社交焦虑的水平。高心理素质儿童的社交焦虑水平更低。对青少年和成年人的研究[17,29-30]曾发现心理素质对社交焦虑有积极的保护作用。综合来看,心理素质对社交焦虑的积极作用存在于个体发展的多个年龄段,是一种普遍有效的积极因素。在社会交往方面,心理素质高的个体对自己及身边的人有较为准确的评价,能够以积极的心态面对问题,从而减少社交焦虑,使个体能更好地适应环境。相反,心理素质低的个体往往在自我认知、个性或环境适应能力方面不足,导致社交焦虑和回避。

在本次研究中,自尊可以显著降低儿童的社交焦虑水平,自尊水平越高的儿童,他们的社交焦虑也会更低。也就是说,低自尊个体会体验到更高的社交焦虑,而高自尊则感受到更少的社交焦虑。这一结果与以往多个研究相一致[21,31-32]。长期被拒绝的经历会使个体形成低自尊,进一步影响个体的社交体验,导致个体产生人际回避和社交焦虑[33-35]。对于缺乏自尊的儿童来说,他们会对自己有更低的社会性评价,比如自己看起来缺点很多、表现很差等。正因如此,低自尊儿童相对缺乏社交活动所需的自信和安全感,他们会觉得暴露在人前是一个可怕的事情,所以在社交情境下(或想到可能要参与的社交活动),这些儿童会体验到明显的焦虑情绪[32,36]。

另外,本研究还发现心理素质可以正向预测儿童的自尊水平。儿童的心理素质越好,他们的自尊水平就越高,该结果与刘广增等研究者[37]在中学生样本中的发现相一致,即心理素质对自尊具有积极作用,心理素质越好,中学生的自尊水平也越高。本研究与上述取得一致结论的同时,也将该结论进一步拓展到儿童群体。无论是对于儿童,还是青少年,心理素质都能对自尊进行正向预测。

儿童的希望特质虽然不能直接影响社交焦虑,但可以通过提高自尊间接作用于社交焦虑,三者是完全中介的关系。从效果来看,该结果与希望特质的普遍积极功能相一致[18-20]。从路径上来看,该结果是对国内已有结论的一个重要补充。目前,国内外研究都未发现希望与社交焦虑之间存在联系[3-4],但本研究发现它可以通过自尊间接减少社交焦虑,这表明希望的社交功能可能需要通过自尊等带有社交属性的个体特质才能实现[38]。综上2点,本研究不仅是对已有结论的进一步支持,也是一个新的发现。

本研究的连续中介分析发现,心理素质不仅可以直接降低儿童社交焦虑,还可以通过提高儿童的希望特质、再经由自尊间接缓解儿童社交焦虑。以往研究从心理素质与自尊[23]、心理素质与社交焦虑[2]以及自尊与社交焦虑[31-32,35]等角度分别发现相互之间的直接效应,本研究在此基础上,进一步补充了希望特质在这三者之间的角色功能,确认了四者之间的内在机制。在中介效应方面,已有研究曾陆续发现与本研究类似的中介机制,比如心理素质可以通过提高自尊来促进个体的同伴关系[37]、心理素质可以通过自尊提高个体的主观幸福感[39]。与这些结果相比,本研究进一步从儿童社交焦虑的角度,补充和丰富了心理素质通过自尊影响个体社交表现的相关结论。

除了上述主要结论,本研究还发现了心理素质在儿童阶段存在性别差异,女生的心理素质显著好于男生,这与前人研究结果相一致[40]。而在自尊水平上则出现了年级差异,五、六年级的小学生自尊水平显著高于四年级的学生,该结果与周碧薇等的观点一致[41],这说明自尊在小学阶段可能随着个体年龄的增长而逐步上升。

4 结语

本研究取样范围广,具有较强代表性。但也因为此原因,本研究很难进行纵向追踪研究,无法反映儿童在小学各个阶段的心理素质及社交表现的发展概况。心理素质对个体发展的影响深远,儿童时期又是人类学习和发展社交功能的重要阶段,因此,未来的研究应该更多关注个体生命早期心理素质的功能和影响,以进一步丰富个体的心理素质在心理发展视角下的相关结论。