例谈高年级语文作业的设计与思考

韩莉莉 王雨晴

[摘要]语文作业作为语文教学的一个重要组成部分,是课堂学习的延续,是对所学知识的巩固与认知,也是检验学生的知识掌握程度、能力的形成状况和情感态度价值观是否建立的一个有效途径。在新课程改革理念的推动下,为发展学生的语文核心素养,教师应改变作业布置的模式,强调作业的操作性、自主性和过程性,并拓宽学生的学习空间,增加学生的体验感悟,激发学生的主体参与性,从而让学生在一个充满自信的学习环境中获得语文素养的可持续发展。

[关键词]作业设计;高年级;个性化;语文活动

[中图分类号]G623.2 [文献标识码]A [文章编号]1007-9068(2020)04-0049-02

[案例一]

师:暑假背诵作业为《知识大全》中的《论语·节选》,向父母背诵过关并签名。下学期开学检查。

新学期作业检查:只有少数学生按要求完成背诵并签名;大部分学生只有家长签名,但是背诵效果极差;更有一部分学生既没有背诵也没有家长签名。

[案例二]

师:暑假背诵作业为《知识大全》中的《论语·节选》,作业上交方式为微信上传背诵语音。按座位分为8个背诵小组,背诵内容在家长监督下用微信上传到背诵群内,时间不限,假期结束前完成。

假期中:一部分学生刚放假就兴冲冲地上传了背诵作业,一部分学生在同组同学影响下也能积极上传。学生们在微信群中听到自己的背诵有误还立即撤销,进行重背;学生之间帮助改正读音、理解意思,互相学习,互相监督;教师随时随地进行作业“批改”,并及时反馈给每一个学生。

[反思]

一、高年段语文作业布置的现状与思考

上述两个案例真实地发生在笔者的工作中。同是背诵作业,在相同的时间布置相同的背诵内容,学生的背诵完成情况却是大相径庭,原因就在于布置作业的要求不同。案例一是大多数教师常用的模式,只发布作业内容,只关注作业结果。而大多数学生在缺少监督下,自制力较弱,作业完成效果很不理想。而案例二更多的是展示了学生作业的过程,让每一个学生将作业上传,既让优秀学生展示了自己的超强学习能力,又给能力较差的学生做出了榜样,提供了学习模板,进而促进了全班学生高效地完成了作业。

《义务教育语文课程标准》指出:“为适应和满足社会进步与学生自身发展的需要,语文教育必须在课程目标和内容、教学观念和学习方式、评价目的和方法等方面进行系统的改革。”我想,与学生朝夕相处的作业模式也应当进行适当的改革,以适应和满足社会进步与学生自身发展的需要。

二、变传统作业模式为学生个性化语文活动

(一)变“纯字词预习”为“个性化图示”,激发思维

语文课程的基本理念是“在发展语言能力的同时,发展思维能力,激发想象力和创造潜能”。可见,语言的学习过程与学生的思维密切相关,在语文教学中注重培养学生的思维能力是每一位教师都应该关注的问题。

思维导图又叫心智导图,是一种将思维形象化的方法。将思维导图运用于预习中,不仅能够帮助学生建立起相关的记忆链接,还能彰显不同基础、不同知识储备、不同思维能力学生的不同预习成果,突显学生的个性。学生的个性化预习大致可分为三种类型:

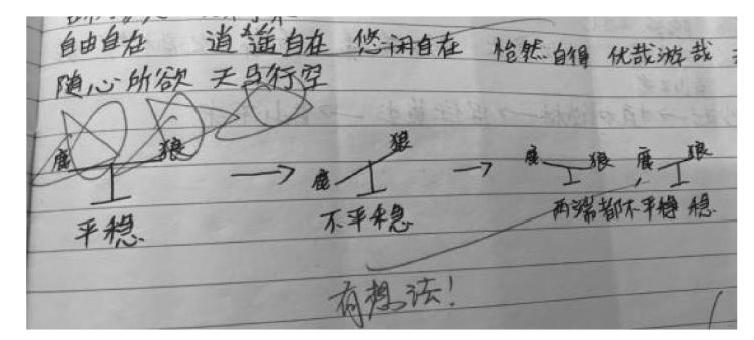

1.“图文并茂,展现关系”型

这是一个成绩中下、思维能力欠佳的学生,在《鹿和狼的故事》一课的预习中,把鹿和狼在生态环境中的存在关系用天平的方式表达出来,这种思维方式确实让我眼前一亮。

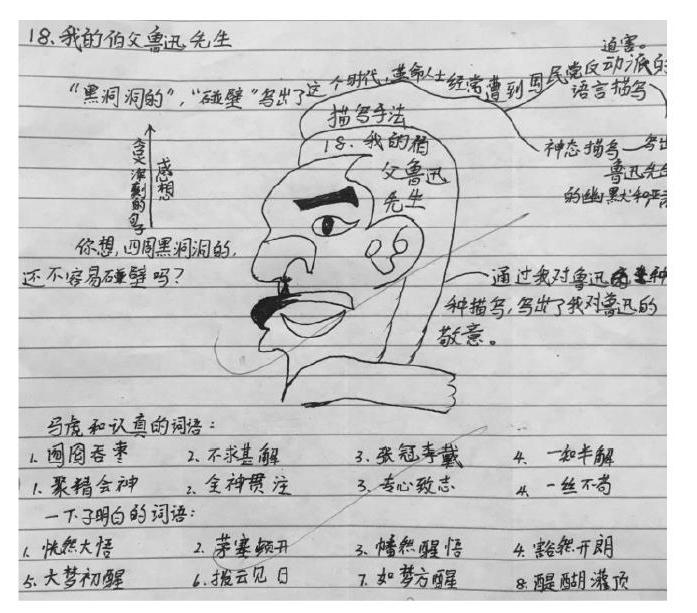

2.“发散思维,全面掌握”型

这是一个成绩中上、思维较佳的学生在《我的伯父鲁迅先生》一课的预习过程中绘制的预习导图,图文并茂,可圈可点。从导图中我们能清楚地发现,该学生对于课文结构、描写方法等都有了较深刻的认识和较熟练的掌握。

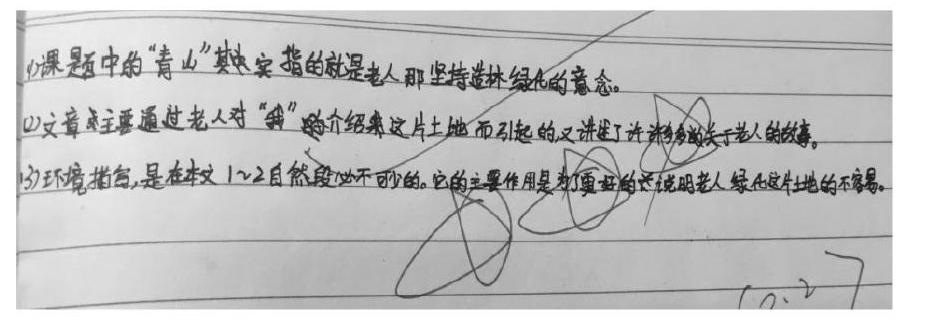

3.“单纯文字,自问自答”型

这是班内一个学生对于《青山不老》的预习,与前两个学生不同的是,该学生本次预习没有运用导图,而是自己提出问题,自己解决问题,展现了其独立学习、独立思考的全过程。

在语文预习中使用思维导图能够帮助学生从各个知识点层面深入挖掘知识,使预习内容具有可操作性,不再停留于以往“字词式”“翻书式”“朗读式”的预习。同时,在课前预习过程中,学生不是为了预习而预习,而是从中学会了思考,学会了质疑。教师也能够从思维导图中发现学生在学习中存在的问题,从而进行针对性教学。

(二)变“无从检验”为“可视积累”,培养能力

小学阶段是人记忆、学习的黄金时期,让学生阅读一定量的经典名著,接触一些优秀的文学作品,从而汇集大量的语言和思想资源,对他们的终身发展有着极其重大的意义。

教师对于阅读要求的设置应呈现出梯度式:第一阶段(四年级)——每日阅读至少30分钟,记录书名并让家长签名。此阶段意在培养学生的阅读兴趣,使学生感受到阅读的乐趣,让阅读成为学生每一天的生活习惯。记录书名则可以使教师和家长时时关注孩子的阅读动态,避免阅读的单一化。第二阶段(五年级)——每日阅读至少30分钟,记录书名且摘录书中一句你喜欢的句子。此阶段是在第一阶段学生已初步养成每日阅读的习惯后进行的升级版阅读,也是新课标在第二学段的目标中提出的“积累课文中的优美词语、精彩句段,以及在课外阅读和生活中获得的语言材料”的要求。第三階段(六年级)——每日阅读至少30分钟,记录书名、摘录书中一句你喜欢的句子并且用一两句话写写赏析或体会。这一阶段的学生,已经具备独立阅读能力,能联系上下文和自己的积累,推想课文中有关词句的意思,辨别词语的感情色彩,体会其表达效果。这样的阅读积累重在培养学生体会作者的思想感情,领悟文章基本的表达方法,以及对于文中观点能够敢于提出自己的看法,做出自己的判断。

(三)变“假期作文”为“游历汇报”,激发兴趣

莎士比亚曾说:“学问必须合乎自己的兴趣,才可能从中收获益处。”学生完成作业也无非是为了收获知识、技能。但是一味地抄、写、背、做,就会使学生失去对作业的兴趣,甚至失去对学习的兴趣。有教师曾经在学生中对于语文作业的布置情况进行了调查,统计表明:55%的学生因为作业而伤脑筋,22%的学生则希望教师不要布置重复的作业和少布置单调的作文和日记。

因此,我改变了作文的形式,变传统的记叙文或者游记为“游历汇报会”,请学生将要写的、要说的制作成PPT,配上图片文字进行汇报交流。这样,在制作PPT的同时,学生已经不知不觉地在脑海里将作文的草稿进行了编辑。电脑的使用、PPT的制作唤起了学生的新鲜感,使学生在不同内容和方法的相互交叉、渗透和整合中开阔了视野,激发了创作欲望。

(四)变“要我做”为“我要做”,唤醒自信

泰戈尔说过:生活并不是一条人工开凿的运河,不能把河水限制在一些规定好的河道内。学生的成长也如是,每一个孩子都是一朵花,都能开出属于自己的灿烂。因此,我们布置的作业要让学生有发挥的空间,能体验成功,提高能力。

比如,在五年级下册第三单元关于“精妙的语言”的学习后,口语交际中提出了用生动的语言设计提示语的要求。课堂上,学生们交流了在图书馆、食堂、公园、电影院等公共场所看到过的提示语,并通过小组讨论将一些语言生硬的提示语改写得生动而富有情趣。在学生对提示语的委婉、富有人情味的特点有了初步感知后,我布置了以下作业:教室里也需要一些提示语来提醒同学们,比如班级的卫生角、图书角等。请你当一回设计师,看看教室里哪里需要提示语,帮着设计并制作一张提示牌。第二天,各式各样的提示牌出现在我的眼前:有提醒及时关灯的——请关灯,别漏电;有提醒爱护黑板的——你有脸,我有脸,黑板也有脸;有提醒及时归还图书的——看完书,请把我送回家。学生还配上五彩的颜色、各异的字体、丰富的插图,可见他们设计时的用心。被征用的提示牌写上设计师的名字,张贴到教室的各个角落。每当下课时同学们去围观或上课时任课教师投以关注的目光,学生的满足感就会油然而生。

总之,语文作业的设计与布置要抛却以往呆板的、机械的、繁多的练习,要在作业的形式、要求和内容上进行大胆地创新与尝试,让作业成为学生学习的内在动力,促进学生全面而可持续的发展。

(责编:刘宇帆)