岁月流转中的城湾村

苏亭

小小村落,在历史的长河里,它们都默默地讲述着岁月的故事……

去过许多人文氛围浓厚、自然风景迤逦的地方,一直在细致观察着这个世界的角角落落。我写过平平无奇的雕塑,写过名不见经传的城墙,写过旅程的那个当下不静止的流水。而今天,我想聚焦一个少数民族自治区的一个村落——城湾村,出生于此,它把我带达世界,而今天,我也想把它带向世界。

少数民族地区融入多元文化

城湾村,是内蒙古自治区呼和浩特市与鄂尔多斯之间的一个村落,当然行政上归属呼和浩特市,城湾村与鄂尔多斯市准格尔旗左右为邻,二者之所以未能相连接壤,是由于流经于此的华夏母亲河——黄河。地图上看,呈几字形走向的黄河右拐点处紧靠河边的位置,便是我的家乡。而西侧对岸便是我读书学字的成长地,别看两市相近处一地之隔的样子,差异却大了去了,光听人们的一口方言,便能听得些许端倪。家乡一侧,接壤山西,满口的呼市味儿,实际是晋语语系中的一种方言,而鄂尔多斯则由于南侧接壤陕西部分地区,口音与中原官话更加亲密。

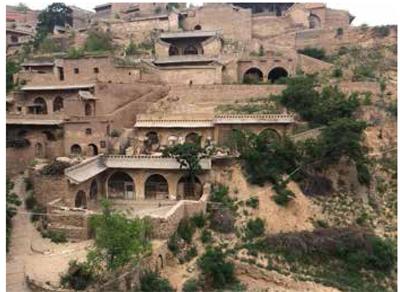

窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。在陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十公里,中国人民创造性地利用高原有利的地形凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞,它沉积了古老的黄土地深层文化。

窯洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式,这一“穴居式”民居的历史可以追溯到四千多年前。在陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达几十公里,中国人民创造性地利用高原有利的地形凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞,它沉积了古老的黄土地深层文化。

说到语言,相信多数人会困惑:内蒙古自治区方言难道不应该是蒙语吗?实际上还真不是!整个自治区太过狭长,与其接壤的省份不在少数,带有邻近地区方言特点是再平常不过的事。两侧的蒙东蒙西地区在我的认知范围鲜有耳闻,不敢胡乱评判,但首府、鄂尔多斯、包头三角区所在的中部地区,汉化确实明显。形成这样的情况最大的因素便是联姻,这一点我深有体会。讲到这里,又要谈一谈历史上著名的人口迁徙走西口,这一社会行为直接导致晋文化传播到了内蒙古中西部地区,使得当地单一的游牧文化变成了农耕并举的多元文化。

被“包装”过的窑洞旧貌换新颜。

作为一个汉族姑娘,我们家的情况就特殊得很。爸爸是汉族,妈妈是蒙古族。兴许是1995年的青年夫妇并没有少数民族考生高考加分的先见意识,户口从法律上把我定义为汉族。村子里蒙汉两异的状况不是一朝一夕形成的,而是已稳定了一个世纪有余。据爷爷说,苏家祖上是清朝中末时期因逃荒而从陕西迁徙过来的,而外公的家族,据说是更早前游牧至此的。百余年的水土之交早已把人们紧紧绑在一起,飘落的游牧民族尘埃落定,逐渐汉化。对于双族孩子落户的问题,还有许多像我们一样的家庭,受传统宗派意识主导,姓与民族一起随了父亲。

但即便是汉化,依然存有大骨架、高颧骨、宽面、国字脸、苹果肌等特点为蒙古族的强大基因证言。这个极具特色的少数民族在外貌发挥上显得非常不稳定,要么美得倾国倾城别有韵味,要么其貌不扬,这还要归功于代代相传的蒙古人种内眦褶眼形,这本就是一种非常考验五官组合配比的项目,据说是古人类高眉脊和眉弓退化后的痕迹。于是常听别人打趣:要想改善容貌,垫鼻梁是种一步到位的做法。

代代“几”字湾

每每讲到黄河边的家乡,都会有许多人表示羡慕,他们把下河摸鱼的场景投射到这条大河之中。作为一个生于河畔的人,我想用言语呈现一些真实的场景。

内陆地区夏天不乏有干旱情况,有无雨水完全是两种景象,河上的生机偶尔由人与游船制造,偶尔交给草木与动物,河边的村民习惯性把这种年年变化的状况叫做“天年”。于是天年好就会水漫崖壁,人们可以取黄河水解农作物的一时口渴,水上交通工具才派得上用场。天年差点的话,黄河水只够滋养河底的泥滩和草木,有时候黄河变成一个微型草原,一片茂密的绿色厚且绵长,牛羊就有福了。天年再差一点,就不太乐观了,寸草不生泥地干裂,黄褐色的底色完全暴露......

关于黄河右拐点的流经段,爷爷的回忆录里包括一些襁褓中发生的事,来自父母的回忆。位于高原区,必不会有三角洲般平坦的地形,黄河两边峭壁迭起,徒步行进至边缘会发现许多凹回的山体处有不少黑窟窿,那是历史的伤痕。抗战年间,绥远地区也未能幸免于侵略,驻扎在隔壁村的日本兵常常会突然发起进攻,哒哒的马蹄声,是逃命的信号,这些山体中的黑窟窿,便是村民们的第二个家,对沿岸百姓来说有特殊的意义:艰难时刻,它一手接过风雨飘摇中的黄河儿女,村民在里面生火做饭,生命虽岌岌可危,可生活有生活的满足感。

黄河从兰州起遇到了黄土高原,河水顺势北上,继续在河套平原散开,成就塞上江南,然后因峡谷的通畅而流向南方,到达潼关后向东流入大海。这就形成了一个独特的几字形结构。

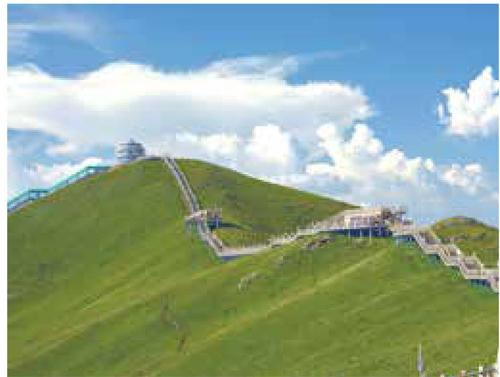

阿坝若尔盖是九曲黄河第一湾,在一侧的山上铺设着长长的观光栈道。

对于父辈人来讲,关于这条黄河的深刻记忆还数70大桥及隆冬的娱乐活动。这条建于20世纪70年代的桥横跨两岸,长二三百米,它的修建为整个村落带来了勃勃生机。呼和的冬日,通常11月出头就初冷乍现,流经段早早开始结冰。冬天的河边,桥上车行辆辆,桥下同样有此盛景,小学生们驾驶的冰车在河中央任意驶过,这样的竞速赛,会在每天的傍晚四五点准时开始。来参赛的男孩几乎人手一辆冰车,其配置依据各人家庭情况的不同而定,即便在一个不那么富裕的年代,也有多重娱乐的快感。

但也不是年年都这么幸运,处在“几”字湾中游的地段,凌汛偶尔发生——是一种冰凌对水流产生阻力而引起的江河水位明显上涨的水文现象,凌汛发生时冰凌积成的冰坝会使河道形成阻塞,整个河面会变得崎岖不平,俗称冰排,将其形容为蚂蚁眼中的冰山毫不为过,这种现象依据上中游流域温差和流经地的昼夜温差而定。

一旦凌汛发生,孩子们便会在那个冬天毫无参与感,好在那个年代的气温比现在更稳定,即便天寒地冻也冷得很平均,气候无形之中便减小了凌汛的可能性。随着一代代人的长大,随着70大桥在1997年炸毁,青春年少便成了往事。

于是,吾辈的黄河边,旅游业逐渐开始崛起。常吃的黄河大鲤鱼竟也成了一道名菜,被摆上各大席面,3月的开河鱼,甚至被炒作到三四百块一条。相比当下,我更享受十几年前的汽艇出行,那时候的快艇,仅作为一种渡人的交通工具,乘它过河的交通费仅需三五元,即便是逢年过节随长辈去山西寺庙上香,也不过多花几块钱的事。吹着河风,能闻得到有种腥味在空中飘散,黄河虽以漫漫黄沙为底色,藏不住黄河本色,但快艇驶过水面时尤能激起的白色浪花,儿时的我玩心太重,总爱一边过河一边洗手。

你知道几字湾流域的房屋特色吗?由于沿黄河一带胶土多,质硬而油性大,取石相对容易,窑洞便成了沿河一带居民的主要住宅。村里有土窑石窑两种窑洞,土窑是一种更为古老的建筑模式,地基就绪后开高3米、宽0.7米的长方形土口,1~2米后旋成拱形,掏空三四米左右。留土炕,挖炕洞和烟洞,自然干燥后,上安0.7米见方的窗口,下安一扇门,麻纸糊好以后便能居住,宜居舒适,缺点是光线太暗,泥糊抹面,生怕秋雨绵绵,亦不甚雅观,但对于穷苦的老几辈,冬暖夏凉便已达标。

石窑的样式和工艺与土窑相差无几,不过是建筑用料换成更为坚固的大石块,石窑算是人民生活逐渐好转后的硬件升级,明亮清透的玻璃窗使生活有了颜色。

早年间,爷爷凭着自己的过人的智慧和勤劳双手创造了村里的第一个万元户,家里住房是一排窑洞与一片片干净的院子。最西边那间屹立百年的土窑,至今依然糊着花花绿绿的纸窗户,在年味渐淡的当下,糊纸窗成了迎接农历年的仪式感来源,有时候比看新年晚會更有意义。

谈到窑洞居民的用水,常有朋友打趣说是黄河水哺育了我们,但其实那是一种精神上的哺育,真正的饮水问题通常要靠一口井解决,所饮之水正是天上甘露,水井必须够深,才能保证冬天的正常饮用。当然,作为饮用水,干净是第一要义,对此村民们有一套特殊的办法,保证流入井里的水是最干净的水,年轻的我只知道井水甘甜,至今都没有摸透其中的奥义。

深居内陆虽是干旱地区,却也不用发愁夏天的生活用水,家家户户都会在房檐下放几个大瓮,里边的水可以拿去洗菜,亦可舀来擦洗身体。每个夏天,不管天气预报发布什么样的高温预警,都不用担心明天吃不上冰镇的西瓜,水翁便是天然的冷藏室。

村落之繁荣

以上的段落,关于人文、历史与地理讲了许多,但仍未能把这个村子表达完全,此时相信多数人对“村”的概念仍停留在落后的层面,如果能把一个村落的繁华带入到大众视野,应该会是件非常炫酷的事。

我的家乡是“羊煤土气”的代名词,充足的自然资源使得黄河以东的这个村落一度大名远扬。煤作为生活必需品,也是引领地区发展的主导因素,大规模煤炭开采,使运输业成了炙手可热的行业,能在那个年代拥有四个轱辘的人,近乎于掌握着社会财富。拿爷爷家来讲,正对面是银行、羽毛球馆,侧后方是台球厅和棋牌室,往河边的位置通往学校、供销社,七八百米外还有裁缝铺和承接烫发业务的理发厅,从生活配套的角度来讲,算是很不错的地块儿。往来的煤车加速了信息的流动,带动了整个村子的曝光量,年轻人并不是传统意义上憨头憨脑的农村人,他们对于歌坛影坛以及时尚风向也有所见解,有收音机的家庭,一定有几盘收录着四大天王曲目的磁带。

村里唯独缺了卖成品衣服的店,但因为车流居多,爱美的姑娘们不难搭便车去县里或市里,买几件心仪的衣服、亦或是好看的脂粉。兄弟姐妹几个,偶尔也会拿家里的胶片机去“约拍”一下。村里不比江南,没什么绮丽的景色,首选总是黄河,两侧的峭壁巍峨耸立,奇形怪状,有一块凸出的“石猴子”,成了他们的网红打卡地。那个年代的审美,非常风格化,不同于今天的45度俯拍,照片几乎都是大仰角、大全景,女子骨子里少了应有的温婉,男子更多了些阳刚,大河石林与人物并秀,真是飒!

随着当年70大桥的一声轰然巨响,河这边的盛况也随着河水共同流逝了。资源集聚与年华老去是不可挡的趋势,时间终会为煤炭开发商解决所有难题。新的风向标,一夜之间指向了河西,如今的河对岸已非昔比,百姓丰泰,早已腾飞。

黄河“几”字湾的顶端,大自然赐予了这里不同的地形地貌,有丘陵山区、沙漠草原,还有黄河冲积平原,不同的地形地貌孕育了各种不同的资源。一场雨后,黄河边的草长起来了,而去年的一些枯草仍在,一片黄褐色与蓝天白云相对,大自然的强烈色彩是我最喜欢的样子。一岁一枯荣,要不了多久,这里将会是一片绿色的海。