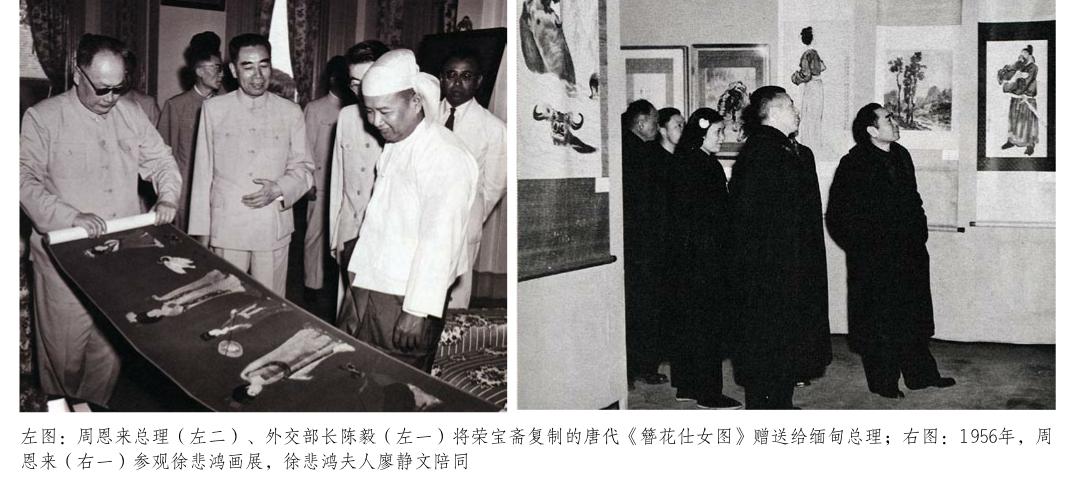

周恩来总理和宾馆画的渊源

1969年春至1973年冬,我正在宣化1605部队579团学生连接受农场的“再教育”,也不分配工作单位,更不可能画中国画。尤其是由于父亲李苦禅老人还戴着“反动学术权威”的帽子。我的老师一辈如吴作人、李可染等中央美院和中央工艺美院的著名教授们,也戴着这顶帽子,分别被以各种劳动形式批判改造,也绝对不许他们动笔作画。

但在1972年某日,忽然接到外交部服务局的公函,让我速回北京,协助父亲为国家的外事宾馆、饭店和驻外使领馆作画。同学们以惊讶和羡慕的眼光,目送我这个尚戴着“可教育好子女”帽子,又曾與吴作人院长、李可染等老教授一起关进过“牛棚”的美院学生。

周总理指示创作宾馆画

到了北京才知道,是我们敬爱的周总理指示,开始了创作“宾馆画”的特殊工作。让“文革”中受到严重冲击迫害的一些著名画家,特别是老画家住进宾馆饭店。得到一段难以形容的缓冲,大家感到又回人间了,被服务员尊称姓名,周到服务,小灶供伙食,不收粮票油票,不收饭钱,有干净舒适的卧室,有当年罕见的卫生间(那年月多用公厕、公共大澡堂),有保健医生随时诊治,有宽敞明亮的画室(家已多半被造反派们占了)。虽说是不付画酬的义务作画,但大家出于对周总理大恩的无限感激之情,不仅精心作画,还要多画,稍有不满意的绝不凑合,毕竟这些老画家们已多年没机会动笔了。

父亲每天坚持上班,不肯休息一天,母亲是徐悲鸿院长当年聘任的美院校医,如今负责父亲的保健和生活起居,我则陪同父亲作画,自己也画。那时,父母常说的一句话就是:“可要拿出好画来,不然可对不起周总理啊!”

说起“宾馆画”,在中国美术史上还是一个特殊的名词,用谷牧副总理的话说,“宾馆画是个代名词,指画家按照周总理指示为国家完成的特殊政治任务”。建国后有几次“宾馆画”。

第一次“宾馆画”是从20世纪50年代初开始,周总理指示相关部门,请画家为国家的大型活动场所画反映新中国面貌的绘画,还安排多名画师合作大幅中国画,周总理认为“这样还可以增强画家的团结”。例如,请齐白石、陈半丁、何香凝、于非闇等14位画家合作了《和平颂》,并由郭沫若题字,展示于赫尔辛基世界和平大会,得到国际性好评,现藏于对外友好协会。

第二次“宾馆画”是在1959年,北京人民大会堂落成时,遵照周总理指示,由国务院机关事务管理局,委托关山月和傅抱石在东方饭店,根据毛主席《沁园春·雪》词意创作了大画《江山如此多娇》,经周总理审定后,请毛主席为大画题字,放大后落于此画。

第三次宾馆画,是在1971年10月,联合国大会通过了恢复我国在联合国所有机构的合法席位后,又是遵照周总理的指示,先由国管局成立一个绘画组,于1972年2月至5月,陆续开始组织在京部分画家,在内部的14号宾馆(紫金宾馆)、15号宾馆(后改为柬埔寨亲王西哈努克专驻宾馆)、22号和24号宾馆(后为首都宾馆),以及老“六国饭店”,为我国驻外机构和人大会堂、钓鱼台、首都机场、北京站等接待外事工作的场所作了大量的绘画。此后又于1973年,由中央工艺美院教师们在外交俱乐部(阿老同志主管)、北京饭店、友谊商店、政协礼堂作画。也请了部分上海、西安、广东等外省市画家参与其中,引起了书画界乃至全社会的关注。因为当时“文革”尚未结束,有人认为这是一个良好的政治动向,有不少画家多方争取参加到这项由我们敬爱的周总理发起的“宾馆画”活动中,能参加不仅能从挨“造反派”批“四旧”阴霾中解放出来,还是一种至高的荣耀。

不过此事最初还是很让父亲感到突然的,毕竟从1966年8月,他被拉到美院操场,在烈日下罚跪批斗,戴上尖尖的“反动画家”帽子以来,他早已离开了笔墨,先是下农村劳动改造,后又被安排在中央美院看守传达室,每天收发报纸,为留守的职工蒸热盒饭,烧开水,住房挤在了一角,书画与多年收藏的文物也被造反派抄没了。然而代表国管局绘画组的古今明同志、宋潮同志与美院国画教师梁树年先生、中央工艺美院的副院长阿老(曾在新四军任职)等诸位同志的来访,顿时让父亲心中一阵阵激荡,因为这是周总理的任务啊!周总理的名字,让老人解除了顾虑,明确表态,一定积极参加这项宾馆画的工作,而且在狭小的地板上拾起旧毛笔,把昔日练字的毛边纸拼接成幅,又练起了笔墨,老人又能名正言顺地重操旧业,大展所长,报国有门了!

在宾馆,各位昔日只在家作画的同仁们,此刻几乎每天都能聚会交流,相互切磋,各展所长,只为了一个共同的目的,用实际行动和满意的作品贡献国家,报答周总理的恩情。在“四人帮”横行无忌的严寒岁月,是周总理给大家带来了心灵的温暖,带来了中国美术的春天。

在此期间,父亲所作的“宾馆画”,大到丈二匹,小到六尺、四尺、斗方等等,共有300多件。有一次,阿老同志布置下一个紧急任务,为迎接日本高官桥本龙太郎因重要国事来京,下榻的民族饭店,中间大屏上已有了李可染先生的一幅《漓江》,两边须两件丈二匹竖幅花鸟。父亲已古稀之年,只用两天时间,就在地板上画出了一幅《竹崖群鹌图》、一幅《荷塘图》,巧妙地利用大空白,却营造了生机勃勃的画面,及时装裱在迎门大厅,完美完成了任务,得到了在场全程观画者们的好评。阿老同志怕老人犯血压高,让老人多休息几天再上班。父亲说:“我高兴就不累了,画挂在那地方,周总理一定会看到。”次日还照常上班。当年在我和母亲的陪同下,父亲都是步行上班,没有如今小车接送的待遇,那年月,小轿车是只有相当级别的人才能配备的公车。

江青掀起批黑画的妖风

但是好景有变,“四人帮”认为周总理是他们篡党篡政阴谋野心难以实现的最大障碍,反周暗流在涌动着。“宾馆画”忽然变成了他们的眼中钉,江青公然叫嚣:“是什么人把那帮被批判的老家伙又请出来画黑画了?又捧得那么高!”她把持的文化部,改成文化组,派出小密探,搜集“宾馆画”的内幕黑材料,又弄出一部分“宾馆画”,主要是北京饭店的个别人提供的,还有一个甘当“四人帮”的密探者邵某,从宋文治先生手中骗出来一本册页,内有一幅黄永玉画的《猫头鹰》。他们在中国美术馆搞了一场“内部黑画展”,组织一些单位来参观批判,无限“上纲上线”,说黄永玉画的猫头鹰一眼睁一眼闭“是对社会主义的阴暗心理”,列入“第一反动黑画”。又在父亲画的一幅《荷塘翠鸟图》中发现有八朵荷花,翠鸟向下觅鱼,“是讽刺八个革命样板戏,是讽刺文化革命伟大旗手江青同志垂头丧气”。说李可染画的山水画是“江山如此多焦——黑山一片”。说黄胄画的一件题为《任重道远》的骆驼“是垂死走不动的寓意”,画的驴是“黑驴贩子”,更扬言黄胄赴西沙部队写生渔民生活“是伺机登船叛国投敌”。说李斛画的《三峡夜航》“是影射社会黑暗”。说宗其香画的《虎虎生机》因是三只虎,三虎为“彪”,“是为叛逃坠亡的林彪招魂”……

在今天听起来如此可笑可悲的牵强附会,欲加之罪,何患无词,在当年可是如同晴天霹雳。不仅“宾馆画”全部告停(此时1972年5月,周总理因癌症日重已难以再直接过问此事),参与“宾馆画”的画家,被列入了“黑画家”的黑名单。“四人帮”在各单位的喽罗纷纷召集“批黑画”的大小会批判“黑画家”。中央美院的新任领导在700人的大礼堂批父亲四次,而且还侮辱人格,命令父亲:“转过脸去,叫广大革命群众认认,这就是黑画家、反动学术权威李苦禅!”父亲暗自苦笑:“我这大半辈子都为国立艺专、中央美院效命了,连美院托儿所孩子都认识我,就你这个‘三点水儿(江青)的小喽罗不认识咱堂堂李某!”

此期间,父亲躲在我的小家月坛北街居住,这里离美院宿舍远,而且街道邻里和派出所民警都佯装不知。他们像广大群众一样,都对这场没完没了的“文化大革命”厌倦了,所以月坛地区成了父亲的避难所。然而,批“黑画”的阴霾正向全国扩散,天似乎越来越黑。正是在这种黑暗之中,古今明同志和宋潮同志(今已故)来看望父亲,传达了周总理对老画家们的关怀。一直大力支持“宾馆画”的谷牧同志,也在事先秘密约好的时间地点看望父亲。在夜幕中的单元楼群里,我在他的小车前方引路,车只开小灯,在一个单元门前下车,走进没有照明的楼道,进了一户门,一见父亲,谷牧同志就激动不已,坐都没坐,将父亲上下打量一番,连问“斗得怎样了?您老经得住吗?”父亲说:“这都什么时候了,你还敢来看我,您不怕我也不怕,我这辈子什么罪没受过?这几年我都记不住挨过多少回批斗了,再多挨几回也受得了!他们这帮妖魔厉鬼,哪里是斗我们呢?是冲着……”谷牧同志立即会意地深深点了点头说:“正因为如此,他们休想得逞,只要您老人家顶得住,保重身体,咱们还是会名正言顺地画宾馆画的,有什么情况以后仍叫李燕到大酱房(谷的住处)来联系吧!”古今明同志和谷牧同志的先后到来,温慰着父亲的心,因为他们不仅仅只是个人的友情,还代表着敬爱的周总理对老画家们的挚爱关怀。

此时,姚文元组织起一个写作班子,集中一批笔杆子,写“批判反革命黑画”的文章,每人每天赏赐伙食费五元钱(按当时物价算这五元能买多半只烤鸭)。只企图谎报军情,请来毛主席下达“批判”的指示,这些文章都要在两报一刊(即《人民日报》《解放军报》和《红旗》杂志)上万炮齐轰,但是他们的妄想落空了!

毛主席关怀“黑”画家们

“四人帮”在文化部专管美术界的一个王婆子,将列入主要“黑画家”的一些“黑画”拍成大幅照片,送给毛主席看,想借此告周总理的状。毛主席边看边说,画得好,还说中国画就是这么画。此后批黑画事件草草收场。正在主席那里汇报外交工作的王炳南同志见证了全过程。王婆子:“主席啊!您看黄永玉画的猫头鹰,是一眼睁一眼闭的呀。”毛主席看看笑了,抬起头来,也做一眼睁一眼闭的表情,逗得在场工作人员都乐了。主席讲:“几年前一位德国画家也送给我一幅猫头鹰,也是一眼睁一眼闭的,它用眼晓得劳逸结合,我就忘了学它也劳逸结合,每晚都要不停地看书,把眼看坏了!哦!又该点白内障眼药了。”服务员立即为主席点了眼药。王婆子又拿出李可染画的山水画说:“主席!您看他的画有多黑?”主席说:“这还不算黑,中国画有一种叫泼墨,就是用墨画的嘛!”王婆子又拿出父亲画的《荷塘图》说:“这是李苦禅画的……”毛主席忽然打断了他的话,若有所思地说:“李苦禅,苦禅,他的名字好像头陀,解放初期,他给我写了一封很长的信(主席伸开双臂示意),反映他的工作没得安排(笔者注:因大写意画不被重视,李苦禅失业),生活困难,求助政府,我曾给徐悲鸿回信,现在李苦禅的工作情况如何?生活还好吗?”

总之,王婆子大失所望,怏怏而退,转告姚文元。狡猾的姚文元无可奈何,只得向“批黑画”的笔杆子们说:“那些黑画家越批他们名气影响就越大,现在你们暂时回本单位去,以后有任务再通知你们吧!”于是,这场闹剧草草收场,但对毛主席的明确表态,则千方百计地封锁消息,还扬言“谁传出去,谁就是伪造主席指示”。

然而,王炳南同志立即将这历史性的一幕,原原本本地转告了另一位老同志张协和(他是秘密战线上工作过来的老革命)。张协和同志叩开了我家的门,父亲惊道:“协和,你怎么这时候还来?”张协和笑道:“我是报喜来了!”于是,他将毛主席的表态也原原本本地转告了父亲,父亲的眼眶湿了,长叹道:“润之,老同学,毛主席还记得我呀!”我正在家听到看到了这一切,心中沸腾了,因为我们又胜利了,“宾馆画”不黑,想借此污蔑我们敬爱的周总理?“三点水儿”们又栽啦!不出三日,群众中就传播开了“毛主席說黑画不黑”,虽然不是原话,但一切“批黑画”的闹剧果然都蔫儿了。

荣宝斋内演义春秋

“批黑画”既然成了“四人帮”的政治太监们可耻失败的闹剧,也不妨举一两出,让今天的人们欣赏一番。

北京荣宝斋历200年,在建国初期已濒临倒闭,27岁的侯凯同志被组织上安排接管北京荣宝斋,在国家支持下,终于起死回生,生机勃勃,在国际上享得盛誉。但“文革”浩劫一起,荣宝斋被打成“宣传四旧的黑画店”,侯凯同志也被打成了“开黑店的资本主义当权派”,批斗之后赶到外地去劳动改造。

1971年10月,联合国大会以压倒票数恢复了我国的合法席位,我国的外交事务活动开始增多,外宾频频来访。有一天,周总理说:“现在我们的朋友遍天下,可是来到首都看什么呢?不是去故宫就是上长城,难道就没有别的地方可以看看我们的历史文化?我记得有个荣宝斋不是很有影响吗?应该开放给外国人看嘛!”工作人员讲:“它已经被造反派砸烂了,说是黑店。”总理问:“那侯凯同志呢?”“他成了泥腿子,下放到外地了。”总理指示:“快让他回来嘛!一面接受群众批判,一面恢复荣宝斋营业,要革命生产两不误呀!”在当时的政治语境下,这一席话简直是扶危救命呀!侯凯同志又回到了领导岗位。有周总理的鼎力支持,有广大群众的拥护,荣宝斋立即整顿一新,恢复了传统木印字画和门市的大部分营业,久违的古人名人字画也张挂出来,招得很多群众前来观望,当成一种“政治动向”来看。

1973年12月1日,时年30岁的本人,也被侯凯经理大胆任用,成为荣宝斋业务核心部门编辑科的干部(工作证:荣证字第13号),并经常接待外宾参观。名气大的有越南主席胡志明,美国国务卿基辛格,柬埔寨亲王西哈努克的流亡政府成员,好莱坞女明星……但是“四人帮”“批黑画——反击资产阶级反动路线回潮”的妖风一起,荣宝斋又被安上了“黑店”的罪名,侯凯又成了“走资派还在走的典型”,他重用的荣宝斋“黑画家”董寿平和许麟庐又成了“宾馆画”的“黑画家”。两个投靠“四人帮”的家伙夺了权,召集职工们批斗许麟庐先生,污蔑许先生画的《三世清白》(学齐白石画一棵白菜三个青柿子)是“为资本家出身翻案”,说许老画的《荷花鳜鱼图》“是用‘荷‘鳜与‘和‘贵同音来宣扬林彪用反革命观点‘和为贵,来反对‘以阶级斗争为纲的大黑画。”但群众愣是发动不起来,师傅们只管吧嗒烟斗,因为这种“上纲上线”在荣宝斋师傅们面前,全是混账外行话,况且许老人缘甚好。更重要的是大家心里明白,咱们敬爱的周总理支持的荣宝斋,绝非“黑店”,咱荣宝斋没有“黑画家”。

在“宾馆画”工作期间,也请了外地的著名画家,送往迎来,礼遇很高。例如,关山月返回广东前,周总理指派外交部几位领导乔冠华、仲曦东、符浩、王海容等,在14号国宾馆设宴为关山月饯行。我陪父亲、李可染先生、黃胄先生应邀赴宴,其乐融融。席间,乔冠华代表外交部感谢画家们对外事工作的无私支持,又即兴诵诗一首:“为送关山月,情亲酒一杯,风云方浩荡,正应大笔挥。”并起立向关先生举杯敬酒,一饮而尽,畅怀大笑。“乔老爷之笑”,在联合国大会上,中国代表团团长乔冠华的仰面大笑,载入了历史,此时又现,何其欢快!但工作人员小声叫起王海容去接电话,一会儿,她回到席边,向乔冠华讲:“X号照会总理看过了,已报游泳池了。”(作者注:“游泳池”是中南海毛主席办公处的代称。)可知此际,周总理正在忙于外交大事,还嘱托外交部关照着为“宾馆画”工作的老画家们。

画家自觉传承总理无私的精神

1983年6月,谷牧副总理把黄胄请到中南海紫光阁,请黄胄延续宾馆画的人脉和奉献精神,筹建“中国画研究院”。说明情况后,黄胄先生风趣地说:“首长,我可是二流画家啊!这么重的任务交给我,国务院放心吗?”谷牧副总理也开玩笑地说:“你现在是二流画家,画完这批画就是一流,过不了十年就是超一流,等不了二十年,你们就是‘大熊猫。”在场的人们听后发出一片笑声。最后,谷牧同志认真地说:“黄胄同志,这个任务就拜托你了,你多费心,有什么困难就直接找我,这也是国务院和我们这些人对周总理的纪念呀!”黄胄听后严肃地说:“谷副总理,请您和国务院放心,我们一定完成好这个任务……任务完成后,我们一分钱不要,您跟我们合个影就行了,我们这些人能有今天不都是靠周总理的保护吗?他对我们国画界有恩情啊!”

为了建成中国画研究院(今名“中国国家画院”),昔日“宾馆画”的画家们齐聚友谊宾馆、颐和园藻鉴堂,义务创作了大量的精品,无偿奉献出来,仅父亲就奉献出了大小200余幅,黄胄献画数百幅,许麟庐献画近千幅,连病体缠身的石鲁也来京献画不少,至于其他画家们究竟奉献了多少件,至今没有一本记录的清册。但只有一个“数目”是绝对肯定的,那就是人人“分文不取”。这正是周恩来一生无私为人民服务的精神!在这种最伟大精神感召下的画家们,永远不忘初心!

(题图:在中国画研究院筹备会议上,李苦禅与谷牧、万里副总理等讨论建院事宜。左一至左七:李可染、朱丹、谷牧、苏立功、万里、黄胄、李苦禅,右一右二:张仃、王朝闻)

(作者为清华大学教授、中央文史研究馆馆员)责任编辑 杨之立