1980年四千人大会讨论《决议》亲历记

潘潮玄

《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》)是继1945年中共六届七中全会《关于若干历史问题的决议》之后,在改革开放起步之初的又一里程碑式的重要文献。

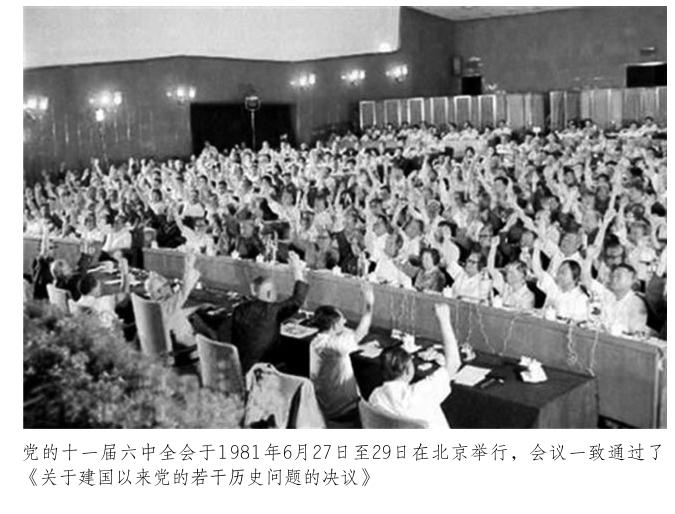

《决议》起草工作始于1979 年11月,是在中央政治局、书记处领导下,由邓小平、胡耀邦主持进行的。先由胡耀邦、胡乔木负责的起草小组写出初稿,在北京组织多次咨询讨论后,从1980年10月13日起,《决议》初稿交付给全国四千高干(主要是领导干部、理论界和军队代表等),进行了历时约1个月的大讨论。大讨论在充分发扬民主、集思广益的基础上,对《决议》初稿进行了若干修改,最终于1981年6月27-29日中国共产党十一届六中全会上一致通过。

我有幸作为理论界代表参加了这一历史性大讨论。对于建国以来若干重大事件,无论是成绩还是失误,是正面还是反面,与会者都是亲历者,其间有收获的喜悦也有切肤之痛,讲得都很真切,有的发言不一定正确,或带有情绪,不免片面过头,但并未受制止或批评,所以,这次大讨论可以说是继“实践是检验真理唯一标准”讨论之后的又一场思想大解放。如今时隔40年,与会代表多已作古,谨将依稀所知追忆于此,供作历史见证。

四千人大会的人员组成

四千人大会的人员由两部分组成:全国30个省、直辖市、自治区各100人,共3000人;中直、国家机关和军队代表共1000人。

各省、直辖市、自治区分组讨论的会场就在各自省会所在地,并不集中到北京,福建省的会场就设在福州西湖宾馆。100人的分配是:地方干部60人,包括5名理论界代表。5人分别是福建师范大学校长、经济学家陈征,哲学讲师林仑山,党史讲师李思,厦门大学经济系主任袁镇岳和我。军队40人,包括福州军区和福建省军区。中央派驻福建联络员是胡德平等2人。

福建100人共分5个小组。我所在小组的召集人是省委书记处书记贾久民,代表有:贺敏学、李正亭、蔡藜、何若人、陆维特、温附山、晋巩、皇甫琳、杨浩林、杨星五、王炎、胡平等地方领导,理论界代表是陈征和我。会议所有材料、简报、笔记本,会后均收交秘书处,下次会议再发还,保密纪律相当严格,因此我没有留下当时的文字记载,仅限于追忆。

讨论建国“十七年”

《决议》初稿约5万字,讨论是按段落从上到下进行的。

关于“建国三十二年历史的基本估计”,初稿是这样寫的:“在大部分时间我们党的路线是正确的,取得了伟大的成绩。”大家不完全同意,认为党的“八大”确定的路线是正确的,可是之后逐步背离了“八大”正确路线,反右整了55万多人,大跃进饿死三四千万人,国民经济陷入空前的“三年困难期”。大家建议应分为两段,即基本完成社会主义改造的七年(1949-1956年)和开始全面建设社会主义的十年(1957-1966年)。

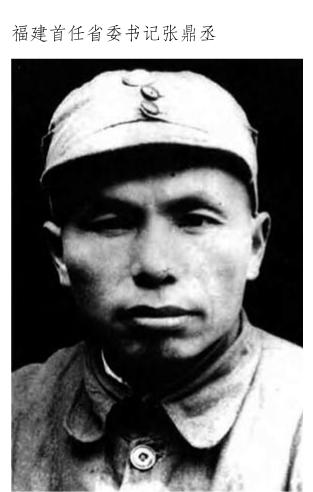

对前七年的历史大都予以肯定。福建的代表尤其怀念首任省委书记张鼎丞。他主政期间,忠实执行党的方针政策,与党外人士真诚合作共事,在处理南下干部与本地干部关系上平衡稳妥,自身既勤政又俭朴,在恢复和发展福建经济、稳定社会治安、扭转社会风气等方面都取得了显著成绩,这一时期因此被誉为“黄金时期”。

对“开始全面建设社会主义的十年”,大家则有较大的分歧与争论。对于这一时期福建在现代工业建设上的成绩,大家都给予了充分肯定。比如,对继任省委书记叶飞同志为首的省委敢于挣脱海防前线不能搞建设上大项目的思想桎梏,把开辟“小三线”、建设现代工业提上日程这些成绩,大家都予以了肯定。但是,自1957年反右开始,政治运动一个接着一个,在经济战线上盲目追求“多快”忽略“好省”,大刮浮夸风、共产风,导致国民经济失调,陷入“困难的三年”。在总结这些经验教训时,时任省委书记处书记的江一真和省长魏金水因是本地干部,更了解社情民意,实事求是地指出了很多问题。但是,当时由于受到“庐山会议”的影响,错误地把彭德怀反映实情的“万言书”,说成右倾机会主义,纠“左”不成反搞反右,更有甚者将彭德怀的问题上纲上线,扩大化,打成“彭黄张周”反党联盟。上行下效,层层反右倾,福建也把持正确意见的江一真、魏金水同志扣上右倾机会主义和地方主义双重帽子。叶飞同志在“文革”之后对此错案一再表示歉悔。

《决议》初稿对这些错误写成“党没有意识到”。大家认为:应当把毛泽东同志的错误与党的错误区别开来。从中央到地方,并不是全党皆错,只是由于党内缺乏民主,在个人崇拜、领袖独断下,持正确意见的同志难以坚持,反被打击。

《决议》初稿还将这段失误的原因写成“受国际修正主义压力,害怕变修”。大家认为这是把错误归咎于外因,为自己的错误辩护。有代表引用恩格斯的话:修正不是背叛,而是一个追求真理的学者对人格的坚守,提出,我们经常讲坚持真理,修正错误,唯有敢于或不断修正错误,才能坚持真理,求得真理,不该把“修正”一词恶名化。经过这些讨论,《决议》的最终稿才写成:在中央,毛泽东同志要负主要责任,其他同志没有坚持也要负部分责任,有些地方领导也要负一定责任。

对“文革”的彻底否定

小组讨论中,对于“文革”十年,大家不仅一致予以谴责,而且个个控诉,每人都有一笔受冤蒙难账,其中包括贺敏学也未能幸免。贺敏学1904年出生,1926年入党宣誓时,方知两个妹妹(贺子珍)和贺怡(毛泽覃夫人)已是党员,人称“贺家三杰”。因他与袁文才同窗,情同手足,是毛泽东秋收起义后上井冈山的带路人,毛泽东1954年在京与贺老再次相会时,当面称赞他三个第一:暴动第一人,上井冈山第一人,渡江作战第一人。可是“文革”期间,江青一伙造谣说贺老曾被捕过,有历史问题。贺老愤慨不已,曾打算亲自进京找毛泽东同志还自己清白,幸有亲友劝阻:江青正在找你,你赴京岂不是飞蛾扑火,自投罗网?

“文革”是疯狂的,也是荒唐的。福建省立医院放射科主任童国泉在逼供之下,编造自称参加过的国际红十字会、中华医师公会等十三个专业或群众性公益组织都是被敌特渗透控制的反动组织,因这骇人听闻绝顶荒唐的坦白,竟将他作为从宽典型,让其参加在福州体育场召开的万人規模宽严大会。因这荒唐坦白,全省上百资深医生受牵连,有的在严打之下被迫屈招而获“从宽”;有的受尽折磨仍不违心说假竟被“从严”。似此是非不分、黑白颠倒而造成的冤假错案不胜枚举。耀邦同志在治国理政三策中说“冤案一理,人心大喜”,也确有其事。但以被害人而言,不仅自身蒙冤受苦甚至含冤而死,而且祸延儿孙几代人,怎是“人心大喜”一语所可了却?

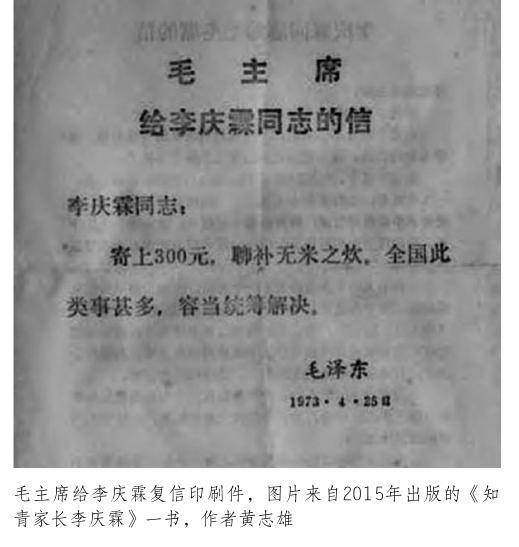

“文革”接近强弩之末,福建却因“李庆霖事件”而成为这场人间悲剧的“压台戏”。李庆霖原是福建莆田县郊小学一教员,1973年给毛主席写信,反映儿子李良模当知青吃不饱穿不暖等困境,得到毛主席回信:“寄上300元,聊补无米之炊。全国此类事甚多,容当统筹解决。”这本是为千万知青呼吁做件好事,但却被江青操弄,让李从县革委会知青办主任、全国人大代表,跃上全国人大常委会委员、国务院知青办领导小组成员。李庆霖被“四人帮”封官许愿灌了迷魂汤,竟在《红旗》杂志著文“反潮流”,充当批邓反击右倾急先锋。他在福建与陈佳忠、郑重、庄志鹏一起,被华国锋同志点名为“福建四人帮”。李庆霖以反映知青实情做件好事起,却因投靠“四人帮”做尽坏事被判重刑入狱而终。在那疯狂荒唐神鬼难分的惊涛恶浪中,一个被推向风口浪尖的人,要把握自身命运也难。

“福建四人帮”中,陈佳忠原是省直机关一般干部,庄志鹏是工人造反派头目,李庆霖是小学教员,唯郑重时任厦门市委书记,因其60年代曾在江南造船厂担任党委书记,与张春桥有段交集,“文革”后期被张春桥点名进入福建省委常委,时间虽不长,却成为福建上贼船最高阶干部。

正如《决议》指出:“党和人民在文化大革命中同左倾错误和林彪、江青反革命集团的斗争是艰苦曲折的,是一直没有停止过的。”但“文革”开始的前5年与后5年迥然不同。前5年党委被踢开,后5年恢复了党委,斗争的形式与效果却大相径庭。

1967年2月前后,谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等政治局和军委领导人,在不同场合对“文革”的错误做法提出了强烈的批评,但被诬为“二月逆流”,被无端批判并夺了权。

此时“八大”产生的党中央领导机构均被中央文革小组所取代,各级党委被革委会所夺权,曾为政治局委员和军队领导人也独木难支。广大干部也只能成散兵游勇,或以逍遥消极、沉默方式,加以抵制与反抗。

“文革”后5年,即从1972年起,各级党委逐步恢复,“组织就是力量”,具有共同理念的共产党员得以重新聚合起来,成为抵制和反击“左倾错误”和四人帮反党阴谋的坚强堡垒,为党中央一举粉碎“四人帮”奠定了坚实的基石。

讨论如何评价毛泽东同志的功与过

林、江反革命集团是“文革”的罪魁祸首,自不待言。但对毛泽东同志的历史地位及功过是非该如何评价?在个人崇拜登峰造极之时,谁敢妄加评论?参加本次讨论的理论界代表林仑山同志上世纪60年代在福建师院生物系讲授哲学课时,有学生问:一分为二是客观普遍的规律,对毛主席可不可以一分为二?林作了肯定的回答。就因此句答语,“文革”开始就被同僚揭发,立即被扣上“反对毛主席就是反革命”,惨遭迫害。可通过“文革”十年,人们如梦初醒,终于认清:伟人是人不是神。

与会代表纷纷历数从“八大”之后,左倾路线以及“文革”十年毛泽东同志所犯的种种失误,此类事议论得太多太滥。此时小平同志不得不出来说话,指出:“实际上,不少问题用个人品质是解释不了的,即使品质很好的人,在有些情况下,也不能避免错误。毛泽东同志晚年思想确实不那么一贯,比如‘文化大革命,说是三分错误,七分成绩。三分错误就是打倒一切,全面内战。这八个字和七分成绩怎么联系起来呢!”他建议:“对毛的错误,一定要毫不含糊地进行批评,但一定要实事求是,分析各种情况,不能把所有问题都归结到个人品质上。”(参见《决议》注释本第86页,人民出版社)

对于毛泽东同志无产阶级专政下继续革命的理论,其实1979年叶帅在中华人民共和国成立三十周年庆祝大会讲话中已予否定。小平同志在组织决议初稿写作班子之初就指出:“叶帅讲话初步总结了社会主义革命和社会主义建设的经验,已为建国32年的历史给予基本评价,有了这个讲话,初稿就好写了。以初稿为雏形,在初稿基础上考虑具体化深化。”

我和袁镇岳教授也曾应邀参加叶帅国庆讲话初稿的讨论,那还是1979年七八月间,我所在的福建组,主持讨论会的是李正亭同志。初稿在总结建国以来的经验教训的第一条写到“社会主义革命和社会主义建设的长期性、复杂性和艰巨性”。对此我在发言中提出质疑:社会主义建设肯定是长期的,若是我们说的社会主义革命仍然是政治革命的定义,是一个阶级推翻另一个阶级的暴力行动,七八年再搞一次,那么几年的建设成果岂不毁于一旦,如此反复不休,社会主义何日才能建成?我建议用改良、改善或改革取代革命。会议结束,我被告知要单独留下,把发言写成书面呈报后才能走。是年国庆叶帅的讲话,我特别关注,发现吸收了众多意见,社会主义革命和社会主义建设已不再并提。经验教训第一条已改写成:“在无产阶级取得全面政权后,特别是建立了社会主义制度后,必须坚定不移地把工作重点放在经济建设上,大力发展生产力,逐步改善人民生活,除非爆发来自国外敌人大规模入侵,绝不能出于这样那样干扰而离开我们的工作重点。”“文革”中提出的无产阶级专政下继续革命,就是把革命的原义与转义混为一谈。

《决议》初稿继“叶帅讲话”精神,进一步指出:“在无产阶级完成政治革命之后,还去搞一个阶级推翻另一个阶级的政治革命,不仅没有使‘天下大乱达到‘天下大治,反而使天下大乱持续了十年,给党和人民带来严重的灾难。”“在我国人民民主专政的国家政权建立之后,虽然社会主义革命的任务还没有最后完成,但是革命的内容和方法已经同过去根本不同,决不应该采取文化大革命的理论和方法。”这样就从揭发“文革”十年给党、国家和人民造成的深重灾难,提升到从思想理论上讲清彻底否定“文革”的法理依据,避免“文革”悲剧重演。

从初稿讨论到决议形成

否定了“文革”和严肃批评了毛泽东同志的失误之后,该如何评价党和毛泽东同志于建国后的功与过又成讨论的热点和难点。因为从建国32年以来历史看,从50年代后期到十年“文革”,很难说是“在大部分时间路线是正确的,取得了伟大成绩”。正当评价陷于难解僵持之际,陈云同志建议,在初稿上增加一段“建国前二十八年历史的回顾”,让这次《决议》与1945年的决议相衔接,从60年而非32年的历史,全面客观地评价。如此一变,难题迎刃而解,多数人都同意,毛泽东同志功绩还是第一位,错误是第二位,至少可以“三七开”。

大家认为,应当把“毛泽东的思想”与“毛泽东思想”相区别。毛泽东思想是马克思主义与中国革命实际结合的产物,是党的集体智慧的结晶,它过去是今后仍然是我们党的指导思想。毛泽东晚年的错误,不但违背了马克思主义,也违背了自己一贯的思想——毛泽东思想。

把伟人从神坛拉下难,再把人复原为伟人更难。对此除了陈云同志建议之外,小平同志态度尤其坚定与坚决。从起草初稿开始到形成决议,见之中共中央文献研究室编写的《决议注释本》,小平同志有9次讲话,反复强调:确立毛泽东同志历史地位,坚持和发展毛泽东思想是最核心的一条,不肯定毛泽东同志的历史地位,不坚持和发展毛泽东思想,我们要犯历史性错误。是小平同志的高瞻远瞩,力挽狂澜,说服了大家,小平同志才松口气。认为:“原来设想是使这个决议起到1945年那次所起的作用,就是总结经验,统一思想,团结一致向前看。我想现在这个稿子能够实现这个要求。”(见决议注释本第93页)

初稿到决议从程序看是从民主到集中的过程;从内容看是从感性到理性、从具体到抽象,从史实到理论,史论结合。按照小平同志宜粗不宜细的要求,最后形成的决议并非多数人意见,而是集中了正确意见。虽然增加了一段“建国前二十八年历史的回顾”,也接受很多组要求把粉碎“四人帮”以后几年,作為“历史的伟大转折”写上。可最终决议全文却比初稿少了一万多字。在决议约四万字中,“文化大革命的十年”约六千多字,“毛泽东同志的历史地位和毛泽东思想”约七千余字,两项合计占了决议全文的三分之一,足见这两项是四千人大会讨论的重点和热点。

正如马克思所言:“批判的武器不能代替武器的批判”,一旦理论武装了群众,就会变成改造世界强大的物质力量。我当时作为理论界代表,有幸参加这一历史性大讨论,切身体会到:是马克思主义和中国革命实践相结合的理论指导,催生了我党体现于两个历史性决议的思想大飞跃。革命理论不仅是精神力量,也是强大的物质力量。

四十年前《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,起到了统一全党思想认识、加强全党团结、促进了社会安定稳定的作用,从而有力推动改革开放顺利进行,成为永恒的里程碑。

(题图为作者1980年开会期间在福州西湖宾馆外所摄,左起:某中央联络员、主要联系军队代表,胡德平,作者,时任厦门市政府秘书长的张瑞平)

(作者为福建省人事厅原副厅长、福建省文史研究馆馆员,参会当年为厦门大学教授)

责任编辑 杨之立