与元化先生心灵相契的朱维铮

探望病中的朱维铮先生

盛夏8月,热得满头冒汗的时候,一通电话更令我心神不宁。

电话是高建国给我打来的。他告诉我,朱维铮先生得了肺癌,已经开了刀,现在住在医院里。目前情况如何?不好说!现在需要注射一种自费的进口抗菌素,大约是5000元一支,一个疗程就是十几天。高建国说:“我们一起去看看朱先生好吗?”“好啊,那赶紧就一起去医院吧!带一点钱去表示心意,虽然我们不那么有钱,但是总归是众人拾柴火焰高。”我和高建国商定,即刻就出发去看朱先生。

由上海的西区出发,到城东杨浦区的新华医院,我们风风火火赶到朱先生的病房。

朱先生靠在病床上,后背摇得高高的,正和一旁的妻子王医生(因为朱先生的妻子是复旦大学的校医,所以我们随着元化先生管朱夫人叫王医生)轻声说着些什么。看到我们来探视,刚开过刀没有几天的朱先生满脸惊喜,欠身和我们一一握手致谢。“朱先生,你吃苦了!希望你积极治疗好好休养,早日痊愈。”我们说着这缺乏新意的安慰话,心中却真切希望朱先生再不要遭受这种病痛的煎熬。朱先生却安慰我们说:“你们不要担心,我的手术很成功。这多亏了我的妻子,因为她是医生,她在我体检的X光片子上发现了连医院都没有发现的可疑的肺部阴影,这样,尽早地采取了进一步检查和手术,使我排除了更大的隐患。”我想,朱先生真是多亏有了王医生来到他的生活里,莫不是老天爷有意给朱先生送来一位“保护神”!

我们的到来令朱先生有点兴奋,他坚持要下床挨着我们“排排坐”,和我们聊天。但是他刚开完了刀,总是伤了元气的病人。我们劝他上床休息,看到他情况稳定,精神也不错,我们很觉欣慰。为了不让他太累,我们稍作交谈就准备撤退。朱先生说:“稍等,我有礼物赠送你们,是我的新书,刚刚出版的《重读近代史》。书是才送到的,你们正巧赶上了。”朱先生请王医生拿来两本《重读近代史》,再有两本《走出中世纪二集》。他翻开扉页,一本一本为我们签上了他的名字。最后,还写下了这一天的日期:2010年8月。据我所知,这本《重读近代史》是这位当代历史学家中的翘楚此生的最后一本著作。而这也是我最后一次和朱维铮先生相见的记忆。

其实元化先生去世后的周年纪念日,高建国曾做东,邀请元化先生近旁的弟子和青年朋友在庆余别墅聚会,高建国特地说他希望请朱维铮先生参加,不知朱先生是否愿意来。于是,我给朱先生去了电话发出邀请,朱先生很爽快地一口答应。那天的聚会,还是在那个隔三差五元化先生就要召集亲朋好友聚谈的大餐厅,还是这十几个常和元化先生照面的老面孔,还是那样你一言他一语谈兴不减,依稀在重演先生尚在的那些时光。只是,元化先生已经永远不在我们中间了,为此,每位来者都不免心中黯然。而餐桌正中那张元化先生专用的扶手椅,入座者换上了朱维铮先生,一旁是他的夫人王医生,而我坐在朱先生的另一边。那时候,朱先生还能够豪爽地随大家喝上几杯,谈古论今,和大家一起回忆和元化先生相处的那些往事。

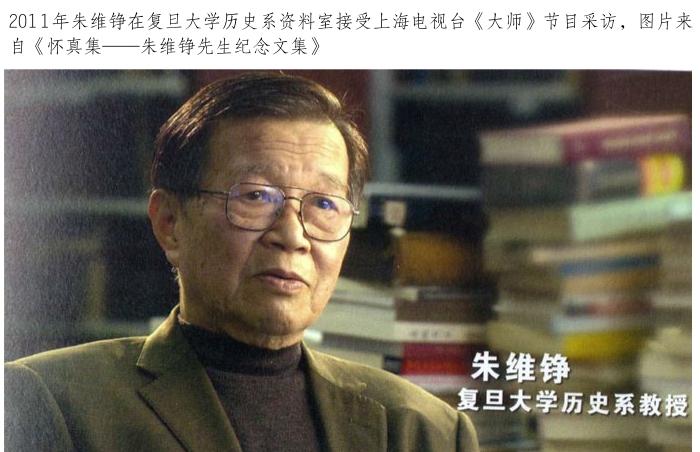

席间,朱先生对我说:“上海电视台纪实频道,正播出一个‘大师栏目,内容是介绍近100年来的100位够得上开风气之先的大师,要让观众读到原汁原味的大师的思想精髓和人生精华。”他说:“纪实频道请我担任首席学术顾问。我以为元化先生作为思想文化领域的大师,是当之无愧的大师,所以我已经向他们推荐了元化先生。他们已经开始着手这个项目的工作了。”我请朱先生转告“大师”摄制组,杨澜工作室曾经有打算制作一部元化先生的纪录片,之后组建了一个小摄制班子,跟随先生至少一年有余。包括先生的饮食起居、读书写作、会见友人,乃至“组团”到杭州过80岁生日,他们摄录了大量的影像资料。这个摄制班子的编导正是上海电视台纪实频道的王光健导演。但是后来不知何故就搁浅了,至今无下文。朱先生说:“噢,不了了之了。但这些资料很珍贵,不知还能不能找得到,你那把那位编导的名字写给我,我让他们去查一查。”

这是元化先生去世之后重见朱维铮先生。以后由于我自己的父亲身体越来越差,我以很大的精力照护父亲。朋友们也在各自的领域埋头忙碌,虽然各自也都“收成”不错,但元化先生的离去,那块吸引八方来客的“磁石”不复存在,朋友们也都失去了“向心力”,以至一别多年,直到朱先生开刀,我才再次见到了他。我为自己没有多费一点精力关心朱先生,为他多尽一点心,感到自责和内疚。

元化先生向我介绍他极为欣赏的“大才子”

我频频进出元化先生家当是从1994年秋天起。

那时先生常常以在我家附近林荫道散步作为晨练,路过我家门口,他会顺便进来小坐。这时,由于张可阿姨中风后遗症日益严重,元化先生不得不亲自过问家务琐事。他时时向我抱怨:“我这人性子急,不善于更不喜欢处理家务琐事,但琐事就是迎面而来,无处回避啊!”他还说:“老年真是乏善可陈,体质变弱,精力衰退,必须小心照顾自己,稍有不慎,即会引发旧疾,真教人体会到什么叫力不从心啊。”我是元化先生和张可阿姨看着长大的,能够这样向我诉苦,他们是把我当作自己人啊!面对元化先生的困厄,我不能够只做一个旁观者。我有责任伸出我的手,我命定是那个元化先生和张可阿姨招之即来的帮手。

人来人往,门庭若市,访客们谁是谁,我并不太关心,虽然其中不乏名流大家,可我是个从小就不把大人物当回事的人。但是每当大老远从复旦大学来的朱维铮先生的到来,我必定起身迎接,为他宽衣,请他入座,再为他端上一杯好茶。因為朱先生是元化先生尤其看重的来客,他是不多的得到元化先生赞赏的“大才子”。

朱维铮先生毕业于复旦大学历史系,后曾师从于著名历史学家陈守实先生和周予同先生,是继季羡林先生之后第二个获得德国汉堡大学荣誉博士的中国人。朱先生是学界公认的上世纪80年代以来的中国文化史、思想史、学术史研究的开拓者之一。

初见朱维铮先生,只觉他普普通通没什么特别:中等个头,不胖不瘦,常爱穿一件中长的藏青色风衣。但是他的目光有点锐利,一口有点山东口音的普通话抑扬顿挫,中气很足。但接触久了,会感到他的“气场”很大,真有着那么点不同凡响的味道。

初次见面,元化先生郑重其事地向我介绍:“这位是复旦大学历史系的朱维铮先生。朱先生是治史的,他的清史研究堪称一流,他还是经学史研究首屈一指的专家。在他这辈史学家中,成就不大有超得过他的。总之,他的学问大着呢!”介绍过了朱先生,元化先生又指着我向朱先生介绍:“这是经常来帮助我做事的蓝云,她是蓝瑛同志的大女儿。她从小就常来我家,跟着张可学英语,就跟我们自己的孩子一样。”朱先生“噢”了一声,有点喜出望外地看着我说:“你是蓝瑛同志的女儿啊,我很早就认识你的爸爸了!在我毕业以后,大约是1963年被调到了丁香花园里的‘学术反修写作班。那时候,你爸爸是分管我们的市委宣传部副部长,是我的直接的领导,我早就是你爸爸的部下。那时候,我还不认识元化先生呢!”朱先生一点都不忌讳他曾经在“写作班”作御用文章的历史,还说他们人人都喜欢我的爸爸,因为爸爸是一个很随和的领导。元化先生的介绍使我和朱先生猛然间拉近了距离,每次见到朱先生就多了一份亲近。

可是元化先生的学生们却这样议论这位“大才子”朱先生,说他学问好是不假,但是他的桀骜不驯也是名声远扬。在复旦大学,他可是有着“毒眼看世界,辣手做文章”的英名。甚至说他的学生几乎都挨过他的“骂”,可是他却说自己从来没有错“骂”过谁。他的论调是:“我从不认为名师能出高徒,倒是严师,说不定能出几个高徒!”好一个厉害的老师,还好,我没有资格,去品尝做在朱先生“骂”声中成长的学生的味道!可是,在元化先生的客厅里,他还是和蔼可亲地谈天说地,辣手毒眼都不见踪影。有一次钱文忠请客,是学生辈年轻人聚会,先生说要把朱维铮请来。大老远的赶过来,我说朱先生愿意来吗?先生说:“朱先生的确是出了名的傲气,架子大得很,一般人他是不屑搭理的。只有我这里,一叫他准到!”没错,一经元化先生邀请,他立马横穿上海,赶来小字辈的饭局,和大家一起说说笑笑。

一对惺惺相惜却又“和而不同”的忘年交

就是在那次饭局上,我坐在朱先生旁边。我就问起:“朱先生,那你是怎么认识元化先生的呢?”朱先生告诉我:“是在我的老师周予同先生家。那时候周予同先生瘫痪在床,眼睛也已经看不见了,但是头脑还是非常清楚的。他的有些课题和编到一半的书无法继续,于是由我帮助周先生一起完成。有一天,我照例去周先生家,见到有一对50岁左右的夫妇,也在探视周先生。周先生向我介绍这位先生叫王元化,边上的那位是他的夫人张可。所以,元化先生是通过周予同先生介绍给我的。”

朱先生还告诉我:“其实‘王元化的名字,早在我见到他本人的25年前的‘反胡风运动期间,我就听说了他的大名。”朱先生说,那时他特地从学校图书馆找到了署名方典的当时的“禁书”——元化先生的《向着真实》,躲在图书馆的一个角落,居然一夜读完。《向着真实》的内容是关于鲁迅和“别车杜”(俄罗斯文学评论家别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃留波夫),看得出元化先生年轻时受俄国革命以前的那些文艺理论的影响比较大。但是,里面确实没有找到什么可以作为罪证的东西。当时,他不敢告诉别人自己在图书馆里偷偷读“胡风分子”的书,但是,《向着真实》以及这个书名,对他影响很大,他认为这是每一个知识分子应有的追求。

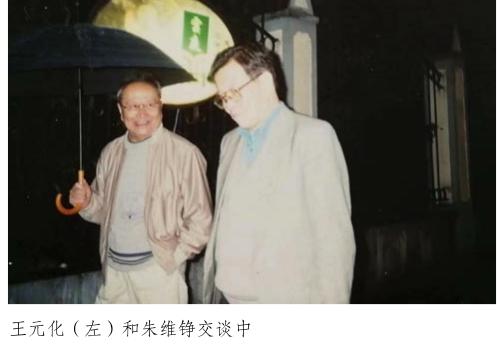

朱先生说从那以后,他们就成为了“忘年交”。每有机会进市区,总要顺便探望一下元化先生。他说:“我们可以上天入地地谈,谈的问题不外乎是学术界和文艺界的问题,或者是我熟悉的历史。”

朱先生还说起,在元化先生当了宣传部长之后,他家原本冷落的客厅一下子门庭若市,于是,朱先生就不再登元化先生的门了。当元化先生问他:“你为什么不来我家了?”朱先生答:“我这个人生平怕官。”元化先生说:“我算什么官,做事而已!”但是元化先生的这个官仅仅才当了3年,其间还经历了一场“清除精神污染”,然后元化先生就“下台”了。听说元化先生不当部长了,朱先生立即兴冲冲地去看元化先生。他们又开始海阔天空地谈学论道,好像其间什么也没有发生过。

但是有一次,元化突然问朱先生:“你看我这三年做得怎么样?”朱先生一愣,然后实话实说:“就我看来,你做了三年部长,但是一件事也没有做成。一上台就碰到‘清除精神污染,你自己又写了那么一篇文章,结果就成了‘清污的对象,差点成为‘反面教材。”元化先生听了不作声,有些难过的样子。朱先生看了连忙补充了一句:“有一件事你没有做,就是‘整知识分子,这是一种功德。”

1993年初,元化先生的瑞典朋友罗多弼代表瑞典皇家文学院,请他参加斯德哥尔摩大学举行的“当代中国人心目中的国家、社会、个人”研讨会。元化先生特地向罗多弼推荐了朱维铮先生,罗多弼遵照元化先生的意见,向朱先生也发出了邀请。6月初,他们结伴一起去斯德哥尔摩赴会。他们一起下榻在一家名气颇响的饭店——萨尔舍巴登,罗多弼告诉他们,当年康有为流亡到瑞典时也曾下榻这家饭店。

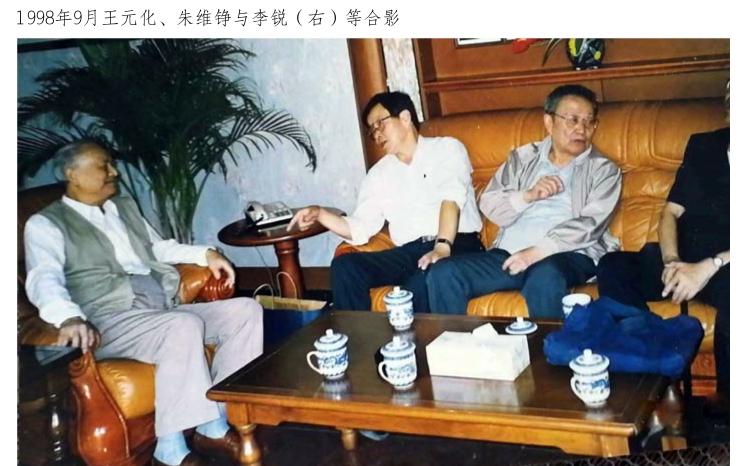

会议邀请的人不多,除了元化先生、朱先生、孙长江先生,还有余英时、林毓生、张灏、李欧梵、杜维明、陈方正、苏绍智、刘再复等,都是世界一流的学者。这是元化先生和朱先生谈得最畅最多的一个机会。元化先生每天拽着朱先生沿着湖岸散步。那里清洁无尘、人烟稀少、环境十分幽静。他们一谈就是一两个小时,各自的经历,对各种问题的看法,滔滔不绝,成為他们彼此交往中非常美好的回忆。

大约在1994年初,元化先生计划筹办一个集学术与思想性统一的刊物——《学术集林》。他与朱先生频频书信往来交换意见,或是电话商谈,朱先生的建议对这个高学术层次的刊物《学术集林》,发挥了难以替代的作用。朱先生帮着策划、组稿、撰稿,元化先生认为“维铮文很好。有许多稿件或性质不合,或质量不高,均拟退回”。他们坚持严格把关,傅杰和胡晓明也积极协助,做了许多工作。这一年的10月19日,《学术集林》终于面世了,由上海远东出版社举行了首发仪式。刊印这样一本文丛一直是元化先生向往多年而未能实现的愿望,这一天,元化先生如愿以偿了。

元化先生爱读朱先生的文章,并从中受到某些启示。朱先生的《訄书发微》,他也读得津津有味,并记下“文中稱太炎办《国粹学报》乃效法文艺复兴。又称清人考据具有以史治学的眼光,可破经书神秘或神圣之见”。1995年从朱先生赠他的新书中,又读到有关朱一新的内容有感:“朱是张之洞创办的广雅书院山长,著有《无邪堂答问》。解放前我在北平教书时,曾在琉璃厂购得一本,为广雅书院刊行的线装本五册一函。解放后此书一直未铅排印行。公严夫子曾以第一名考取广雅书院,为朱先生高足。《答问》有整一卷是答公严夫子的。”元化先生专门找出了家藏的《无邪堂答问》中朱一新山长答汪公严夫子的那一本,放在自己身边,随时翻阅,还用毛笔摘录书中他感兴趣的片段。

先生曾说:“中国的知识分子往往不能够建立起一种合理的正常关系。他们不是像刺猬或豪猪(为了避免伤害,你不碰我,我也不碰你);就是像豺狼(一旦碰在一起,就眼睛发红,露出了牙齿)。”在学术观点上,这两位先生却体现出一种“和而不同”。比如对元化先生的《杜亚泉和东西方论战》,朱先生不仅明确指出其中史料方面有误,而且表示他们俩的观点是相左的。元化先生也知道朱先生早就著文批评杜亚泉,而朱先生也有数,元化先生晚年曾经撰文,是非常赞佩杜亚泉。但是他们相互尊重彼此不相同的声音。

在很多事情上,两位先生是惺惺相惜,心灵相契的。有一度,先生犯愁,为的是钱文忠。因为卷入了那场政治风波,钱文忠丢去了学业。一个曾经的高考状元,少数几个懂梵文的人之一,还是季羡林先生的关门弟子,看着他丢了学业混迹江湖,元化先生真是感到心疼。他四处求告,希望有人爱惜人才,给文忠一个继续做学问的机会。来探望元化先生的市领导、高校领导,他都会一一拜托解决文忠工作的事。我很感动,我从没有见到元化先生为自己的儿子这么上过心。想必是朱先生也为元化先生的爱才之心所打动,这样,文忠终于被调入了复旦大学历史系,是朱先生把文忠揽到了他的麾下,了却了挂在元化先生心头的这桩事。但愿文忠不会忘记,两位先生对他的殷切期望和重托,能在学术上结出硕果来。

上海图书馆新馆建成后,元化先生牵头组建了“上海市海峡两岸文化交流促进会”,挂靠在上海图书馆。元化先生担任会长,朱先生则是常务理事。除了经常组织海峡两岸的学术文化交流以外,每当有欧美的一些学者路过上海,“上海海峡两岸文化交流促进会”还请他们座谈或者举办演讲,组织的活动非常丰富。2000年,为纪念戊戌变法100周年,朱先生和台湾龙应台合作编辑了《维新旧梦录》。我记得有一次我从元化先生居住的衡山宾馆回家,林荫道上路灯已经亮了。我曾经看见马路对面,朱先生和一位身着白色衣裙的女士有说有笑地漫步树影婆娑的林荫道,仔细辨认正是龙应台。可想而知,他们的合作很愉快。我没有上前和他们打招呼,不忍去扫他们的兴 。但是那几年,大多数的场合,元化先生那里人来人往,两位先生要想彼此单独相对,安安静静地说说话的机会,好像都很难得找到了。

时光荏苒,耄耋之年的元化先生多病,这些热闹的聚会渐渐减少,朱先生来访也不那么频繁了。但是每有新著问世,他们必定即时互赠,通过电话交流心得体会。我想在两位先生的心里,彼此的地位是不可替代的。从元化先生最后把《学术集林》移交复旦大学朱先生和章培恒先生,再和香港《九州学刊》合刊成为《九州学林》,由香港城市大学中国文化中心合作,人民出版社出版,我感觉,元化先生像是在“托孤”,朱先生、章先生正是所托之人。

元化先生去世的时候,朱先生刚从江西回来。原来他听说元化先生身体情况不好,正准备从江西回来以后去医院探视。不料一早翻开当天的报纸,一条讣告赫然在目,元化先生已经在昨天——2008年的5月9日,与世长辞了。错失了见元化先生最后的一面的机会,出乎意料之外!一整天,朱先生什么事都做不成。直到夜晚方才缓过气来,提笔写下了他对元化先生的纪念文章——《元化先生二三事》。

以朱先生的话说:“有两位老师对我影响极大,一位是陈守实先生,是他逼着我学习理论;第二位导师是周予同先生,是他拽着我去做《中国历史文选》的助手,使我能够在几年间熟悉了乾嘉学派以来的音韵、训诂、考证、辨伪的基本功,怎么样为古书作注释,怎么样写提要等等。所以遇到这两位老师,我很幸运。另外,元化先生是我的又一个难得的老师,我们两个人也可以说是忘年交。但是我不敢谬托是知己,因为自称是他的‘知己的人,多的是。”

如今,他们都走了。在那里,他们可以成为真正的知己,去没边没际地畅谈学术和人生了,再没有什么会打搅他们。

2019年10月25日

(本文已收入作者《王元化及其朋友》一书,即将由上海教育出版社出版)

(作者曾任王元化秘书)

责任编辑 周峥嵘