课程外拓展性学习行为对大学生学业表现的影响研究

孙冬梅,王梅桂,黄海峰b

(兰州大学a.高等教育研究院;b.萃英学院,甘肃 兰州 730000)

近年来有学者相继提出,学生的学习不应局限于学校课堂,课外学习对学生的综合发展意义重大,高等教育领域尤是如此。如王再新等人认为,“大学生课外教育是大学教育的重要组成部分,注重大学生课外教育已经成为大学教育标本兼治的重要策略”[1];叶信智在分析了美国大学的教学特点后,认为我国大学教育的缺点之一便是“课外学习不足和做中学机会欠缺,从而难以受到较为完整的教育,致使他们的综合素质,尤其是动手能力和创新能力不能得到充分的发展”[2]。反观我们现代的高等教育,讲座/报告、实习、社会实践等课外学习活动几乎在每一所高校都会展开,如此看来,课外学习的价值似乎早已被高校所默认。但具体而言,课外学习对学生的学业表现影响到底有多大,其又是如何发生作用的似乎就很少有人知晓或探究了。了解课外学习对大学生发展的影响大小与作用发生机制,对促进课外活动的合理安排以及大学生更好地综合发展具有一定的现实意义。

一、概念界定

(一)课程外拓展性学习行为

课程外拓展性学习行为(ELE)出自于清华大学史静寰教授团队主持的“中国大学生学习与发展追踪研究”(China College Student Survey,简称CCSS)项目。CCSS 2015问卷主要包括综合分析指标、教育过程诊断指标、学习诊断指标、社会称许性指标这四个一级指标,课程外拓展性学习行为则是隶属于教育过程诊断指标下的二级指标,其含义主要是指学生为了自身的发展,在所学课程之外自己主动付出的努力和行为表现,如听讲座/报告、阅读非指定书籍、参加社团活动、实习、社会实践和调查、向专业学术期刊投稿等。其包括两个基本特征:学习的内容是课程安排之外的;学习的发生是由学生主动操控的。

通过在中国知网上搜索,发现课程外拓展性学习行为一词的使用几乎仅限于CCSS项目,其他学者在作相关研究时虽使用的词汇与此有所出入,但基本的含义都是一致的。如“课外学习是指在正规课堂教学之外发生的,通过非教学性质的社会交往来传递和渗透知识,由学习者自我发起、自我调控、自我负责的学习活动”[3]1-71;“课程外学习性投入是大学生课余时间里所进行的一切与学习有关的投入,包括自学和课外活动的投入等”[4]9;另外还有一些学者使用的是“课外自主性学习”[5]5-6等词汇。由上可见,虽然学者们在词语的使用以及定义上略微有所出入,但其要研究的内容几乎是一致的,即都是大学生在课堂学习之外主动付出的努力与学习活动。

(二)学业表现

学业表现的含义较为丰富,学者们的定义也多有区别,但相关研究者在研究中往往对其进行简化。如易世超在其论文中通过对朱智贤、尼茨尔等人的定义加以分析,虽然意识到了学业表现含义的丰富性,但为了可行的量化操作,仍以学生的学习成绩作为衡量学业水平的指标[6]17-18;付冠峰在研究小学生学业表现时“将学生的语文、数学、英语学科成绩及学生在该学期间获得的荣誉作为其学业表现的衡量指标”[7]6,即认为学业表现应包括学生的学科成绩以及获得的荣誉两方面内容;而邢全超在基于CCSS调查的研究中提出,“学业表现是紧密结合时代特征和大学生自身特点的综合素质的全面协调可持续发展,是学生在知识、能力、素质层面上的综合体现”[8]7。反观CCSS 2015问卷中对学生学习结果的测评题项,除却整体成绩排名以外,还有“自我报告的教育收获”指标中的多个题项,其中涉及到了学生的知识、能力与获得的荣誉等多个方面。所以笔者在此与邢全超的观点较为一致,即学业表现是学生在知识、能力与素质层面的综合体现。

二、文献综述

我国有关大学生课程外拓展性学习行为对学业表现的影响的研究整体来讲十分有限。就大学生课外学习而言,大部分学者研究的方向与内容主要集中在英语、体育以及阅读方面,基本都认为这些学科或内容的学习需要学生在课外努力;就大学生学业表现或学业成绩而言,相关研究主要集中在家庭背景、奖学金以及学生的情绪、性格、性别等外在或个人不可控因素对其的影响方面,只有少数学者分析了学习性投入对学生学业表现的影响,且都证实学生的学习性投入与学业表现之间呈正相关关系[8,9]。整体来讲,为数不多的针对课外学习与学业表现的相关研究主要在以下几点:课外学习时间与兼职打工时间的投入对学生的知识、能力与自我收获均呈现显著正向影响,其中课外学习时间对学习收获的影响更大[10];课外学习时间投入对学生分析和批判性思维、社交技能、自我认知和理解三项能力发展均有积极影响[11]55-61;苏会娜在其毕业论文中对英语学科课外自主性学习活动加以实证研究,发现“自主性外语课外学习活动对学生《大学英日语》课程成绩以及外语等级成绩有一定积极影响”[12]18-39;还有学者运用NESS-China问卷,通过相关分析证明了学生课外学习性投入对学生发展存在影响,并且二者之间存在正相关[4]2。

“在西方学者研究的问题中,大学生课外学习性投入对学生发展的影响研究己经成为高等教育研究领域的热点问题。”[4]国外20世纪70年代便开始了课外自主学习与外语学习能力的相关研究,20世纪80年代,社会认知学派最早对自主学习与学习成绩的关系作了说明[13]。另外也有研究表明,课外学习性投入不仅会对学生的学业成绩有积极影响,甚至有助于其自信心、校园人际关系等多方面的发展[14];但Pascarella等人则在研究中指出,由于大学生参与课外学习活动类型的不同,其产生的影响亦有不同,可能不仅包括积极作用还有一些消极作用[15]616。

综上所述可以发现,国内对课程外拓展性学习行为的相关研究整体较少,且主要集中在课外时间的投入与学业成绩或能力、学业收获等相关关系的探究上。国外相关研究比我国开展得更早、研究得更加深入,课程外拓展性学习对学生的发展具有一定的正向作用在国外已经具有较高的共识。但国外的整体学情与我国又差别较大。所以目前在国内针对我国本土学生开展课程外拓展性学习行为对学生学业表现具体影响的相关研究有其必要性与实用性。

三、研究假设

本研究基于NESS问卷所依据的乔治·库(George D.Kuh)的“学习性投入”理论,针对课程外拓展性学习行为对学业表现的影响展开研究。学习性投入的本质就是学生行为与院校条件的相互作用,NESS问卷的基本假设是学生在具有有效教学目标的活动中投入的时间和精力越多、获得的反馈越多,他们在知识、技能、性情上的发展也就越好。因为课程外拓展性学习行为也是学生学习活动的一部分,所以本研究假设为:良好的课程外拓展性学习行为可以适当提高学生的学业表现。

四、研究设计

(一)研究对象

本研究以L大学全日制本科生为研究对象,根据性别、年级和专业等标准以完全分层抽样的方式抽取了2 002名本科生。共回收问卷1 755份(回收率87.7%),其中有效问卷为1 725份(有效率98.3%)。整体来说,样本分布均匀合理,比较适合研究。研究对象的具体组成如表1所示。

(二)研究工具

本研究所使用的工具是CCSS 2015年版的绿色问卷。CCSS即“中国大学生学习与发展追踪研究”(China College Student Survey),其前身是“美国大学生学习性投入调査”(National Survey of Student Engagement,简称NSSE)。清华大学史静寰教授团队在2009年对NSSE加以引进并结合我国的实际进行了调整与修改,最终形成了适合我国学情的CCSS调查问卷。

(三)研究方法

本研究首先采用SPSS 22.0软件中的探索性因子分析法来确定学业表现的组成因子以及具体题项,并通过SPSS 22.0软件中的皮尔逊相关分析法,明确课程外拓展性学习行为与学业表现的相关关系,最后通过建立回归方程,计算课程外拓展性学习行为对学业表现的具体影响。

五、测量指标

(一)课程外拓展性学习行为

课程外拓展性学习行为是CCSS 2015问卷中“教育过程诊断指标”下的二级指标,共涉及15个题项,测得的标准α值为0.760,具有较好的可信度,所以在此直接采用。课程外拓展性学习行为主要包括听讲座/报告、参加社团、参观展览等内容,具体题项如表2所示。

(二)学业表现

CCSS问卷中并未明确划分学业表现维度的具体题项,但通过概念的定义,结合问卷中对“自我报告的教育收获”维度、“成绩排名”等学习结果测量的题项,并使用SPSS工具中“因子分析”的方法,从而来确定学业表现的组成因子以及具体题项。

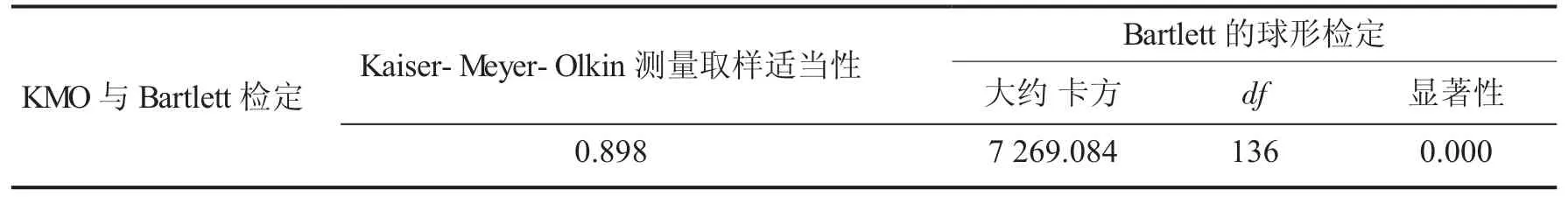

通过探索性因子分析法得出,“学业表现”各因子接受检验的KMO值为0.898,Bartlett球形度检验的显著性是0.000,这说明学业表现维度下的各题项是较为适合做因子分析的,如表3所示。由表4可知,分析后得到的4个因子的累积方差贡献率为57.557%,这说明本研究提出的4个公因子可总的解释学业表现57.557%的变异。根据以上因子旋转结果,将因子1命名为社交能力,因子2命名为个人素养,因子3命名为操作能力,因子4命名为专业知识。

表1 研究对象的分布情况

表2 课程外拓展性学习行为的具体题项

六、结果分析

(一)现状分析

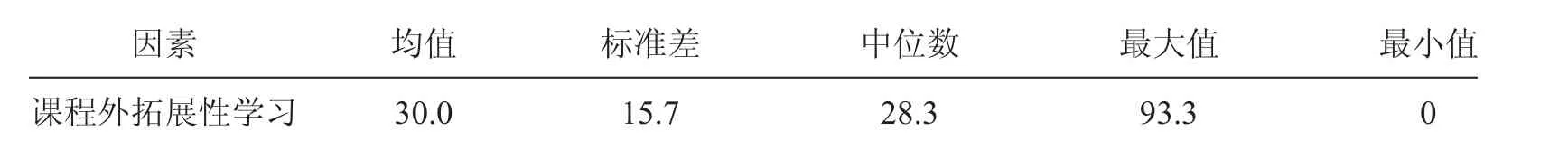

由表5、表6可知,L大学学生的课程外拓展性学习行为平均得分为30.0,整体处于较低水平;学业表现的整体得分为58.3,处在中等略微偏上的位置,学业表现下四个因子的得分也稍微有所差别。相比较而言,“社交能力”“个人素养”“操作能力”三个因子的得分较为接近,均位于50-60分之间,而且和学业表现的整体得分接近,处在中等略微偏上的水平;而“专业知识”的平均得分则最高为66.4,标准差的得分情况也较为理想,可见L大学学生的专业知识要略好于学业表现的其他方面。

为简化分析并考虑到L大学学生的整体得分情况,本文将课程外拓展性学习行为的得分分成五个区间:[0,20)、[20,40)、[40,60)、[60,80)、[80,100],各个分数段的学生人数以及相应学生学业表现的均值情况如表7所示。

表3 KMO与Bartlett检定

表4 学业表现探索性因子分析后的因子载荷表

表5 课程外拓展性学习的现状分析

表6 学业表现的现状分析

由表7可知,绝大部分L大学学生的课程外拓展性学习行为得分都在[0,20)和[20,40)范围内,只有很少一部分学生的得分达到了60分以上,更加详细地展现出了L大学学生的课外学习不足情况;而学业表现的平均得分随着课程外拓展性学习行为区间的增大,几乎也在逐渐提高。但具体学生的课程外拓展性学习行为与学业表现的关系如何,还要进行相关性分析。

(二)相关分析

为了研究课程外拓展性学习行为具体是怎样影响大学生的学业表现的,本文作了二者的相关分析。从表8可以看出,课程外拓展性学习行为与学业表现及其四个因子的相关性都是显著的(P<0.01),表明课程外拓展性学习行为确实对大学生的学业表现有所影响。就相关性而言,课程外拓展性学习行为与大学生整体的学业表现有中等程度的正相关(相关系数为0.384),这说明大学生课程外拓展性学习行为水平的提高可以在中等程度上促进学生的学业表现。具体到学业表现的各个因子,可以发现课程外拓展性学习与大学生的社交能力、操作能力有中等程度的相关(0.3<相关系数<0.5),而与个人素养、专业知识存在弱相关(0.1<相关系数<0.3),即表明大学生课程外拓展性学习对学业表现的各个因子都存在中等或较弱的相关关系,即加大课程外的拓展性学习,可以促进大学生整体学业表现的提高,尤其是对大学生的社交能力和操作能力而言。从图1中可以更直观地看到课程外的拓展性学习与大学生学业表现各因子之间的相关关系。

整体来看,图1呈现的内容与上述相关分析的结果是一致的,即学业表现的各个因子的得分均值基本都随着课程外的拓展性学习行为的增加而提高,课程外拓展性学习与学业表现呈正相关关系。

具体来看,“社交能力”“个人素养”与“与操作能力”的增长曲线是比较接近的,即都会随着学生课程外拓展性学习行为的增加而得到显著提高。“专业知识”的起点虽远远高于其他因子,但在0≤ELE<80的范围内,增长曲线相比之下则比较平缓,证明在此区间内“课程外拓展性学习行为”对学生的“专业知识”的促进作用略小于其他因子;而在80≤ELE<100范围内,“专业知识”则与课程外拓展性学习行为呈现出了反比关系,即“课程外拓展性学习行为”越多,“专业知识”的得分就越低。这也就说明,虽然整体而言课程外拓展性学习行为与学业表现呈现明显的正相关关系,但过多的课程外拓展性学习行为则会对“专业知识”产生不利影响。从相关分析的结果来看,60≤ELE<80时,对学业表现四个因子的正向影响最高,此即为课程外拓展性学习行为最理想的水平。

(三)回归分析

在前面分析的基础上,以课程外拓展性学习行为为自变量,大学生的学业表现为因变量,建立出课外学习对学生学业表现的回归方程。结果如表9所示:R为0.384,与前面相关系数的计算结果相同;拟合优度R2为0.147,调整R2为0.147,说明课程外拓展性学习行为能在14.7%的程度上解释学生学业表现的变化。

在以上分析与计算的基础上进行了回归分析,建立回归方程:y=a+bx,y表示L大学学生的学业表现;x表示课程外拓展性学习行为。如表10所示,通过计算得出,a=46.400,b=0.387,回归方程为:学业表现=46.400+0.387×课程外拓展性学习,即:y=46.400+0.387x,课程外拓展性学习与L大学学生的学业表现之间呈正线性关系,即意味着课程外拓展性学习增加1分,L大学学生的学业表现则可以提高0.384分。

从表11可以看出,该模型的统计量F为214.994,P<0.05,达到了非常显著的水平,说明此模型具有统计学意义。

表7 课程外拓展性学习各分数段的学生数以及相应学生的学业表现

表8 课程外拓展性学习与学业表现的相关分析

图1 课程外的拓展性学习与学业表现四个因子的相关分析

表9 课程外拓展性学习行为与学业表现的拟合模型摘要

表10 课程外拓展性学习行为与学业表现回归系数α表

表11 课程外拓展性学习行为与学业表现的拟合模型方差分析表

七、结论与讨论

(一)课程外拓展性学习行为对大学生的学业表现正向影响显著

通过相关分析可知,课程外拓展性学习行为对大学生的学业表现影响显著。具体来讲,课程外拓展性学习行为对学业表现各个因子也都有不同程度的显著影响。其中,对“社交能力”“操作能力”“个人素养”的影响较大,而对“专业知识”的影响则较小。通过建立相应的回归方程可知,L大学学生的课程外拓展性学习行为每增加1分,学业表现则可以提高0.384分。所以整体而言,课程外拓展性学习行为对大学生的学业表现有着显著的影响。但反观如今的高等教育,虽然各高校基本都会给学生提供一些课外拓展学习的机会与条件,但整体来说并不系统,也无明确的规划性与目的性可言;相应地,大学生们似乎也并没有清晰明确地认识到课程外拓展学习的价值所在,更多的是随性而为,缺少规划。所以加强各高校以及学生对课程外拓展性学习行为价值与意义的了解与认识,应是现阶段研究的重要任务之一。

(二)大学生课程外拓展性学习行为整体水平较低

在对课程外拓展性学习行为的现状分析中,L大学有1 247名学生得分40分以下,占总数的74.1%;而得分60分以上的只有61名,占总数的3.6%,由此可见目前L大学学生的课程外拓展性学习行为的整体情况不容乐观。另外,2015年全国高校的课程外拓展性学习行为的均值得分为32.9,985高校的均值为34.3,而L大学学生的均值得分仅为30.0[16]7。由此来看,全国高校整体得分都比较低,足见其现状之不足。而通过文中分析可知,课程外拓展性学习行为对大学生的学业表现有显著的影响,课程外拓展性学习行为可以有效促进大学生的社交与实践能力、个人素养的提高以及专业知识的学习等,这就需要L大学以及国内的其他高校甚至高等教育的管理部门,加大对课程外拓展性学习行为的重视,积极为学生创造课外学习的条件,加强教育转变学生的学习观念,让学生意识到课外学习的重要性,采取措施促使学生积极主动地进行课程外的拓展性学习。

(三)课程外拓展性学习行为需要适度开展

课程外拓展性学习行为对大学生的学业表现有显著的正向影响,课程外拓展性学习行为是提高大学生学业表现的有效途径之一;而L大学学生课程外拓展性学习行为的均值也表明,目前大学生对课程外的学习较为忽视,急需加强。但课程外拓展性学习行为并不是越多越好,需要将其控制在合理的范围之内。正如以上研究所示,在0≤ELE<80的范围内,学业表现整体会随着课程外拓展性学习行为的增加而提高,但在80≤ELE<100范围内,学业表现中的“专业知识”因子则与课程外拓展性学习行为呈现出了反比关系,这表明过多的课程外拓展性学习则会对“专业知识”产生不利影响。课程外拓展性学习行为的根本目的是促进大学生整体学业表现的提高,“专业知识”也自然不能例外。所以鉴于以上研究结果,大学生课程外拓展性学习行为的得分最好应该控制在60≤ELE<80的范围内,这样才对整体的学业表现都有良好的促进作用。这也同时提醒各高校,应及时地、经常地对大学生的课程外拓展性学习行为予以测量和监控,从而确保其良性适度地发展。

(四)课程外拓展性学习行为对大学生综合素质的发展具有积极意义

纵观今日的高等教育研究,越来越多的人已经意识到知识教育的局限性,因为当今时代对人才的需求已经远远不是单纯的学科知识,社会更需要的是有综合能力的人。当今教育领域中,无论是基础教育中提出的核心素养,还是高等教育中持续开展的通识课程等活动,其实质都是为了发展学生的综合素质。而反观课程外拓展性学习的内涵及特征,无疑也对大学生综合素质的发展有着积极作用。如在内容上,CCSS 2015问卷中课程外拓展性学习共包括15个题项,如课外知识、实践活动、技能学习等多个方面,这也都是学生综合素质全面发展应该具备的知识和技能;其次在学习活动的开展上,课程外拓展性学习是学生在课余的时间内主动进行的,需要学生主观能动地进行时间和活动的安排,这无疑也是对学生综合素质的锻炼和发展。处在知识爆炸的时代,生活与工作的正常运行都需要不断地拓展知识与能力,除了在时间的纵轴上“学到老,学到老”,在空间的横轴上课上与课下相结合的学习方式对大学生们来说也不失为一种较好的选择。