基于养生古籍进行功法技术规律挖掘整理研究

上海体育学院武术学院,上海体育学院中国武术研究中心(上海200438)

养生古籍灿若星海,养生功法贯穿始末。在我国历史发展长河中,人们在生活中总结提炼了各种延年益寿之道,其间就产生了以“动”为主的养生理论与方法,后经史书记载而流传至今。面对浩如烟海的养生古籍,精华与糟粕共存,如何去粗取精,挖掘养生古籍功法技术精华,从中整理出有益于现代社会发展的养生理论与技术就成为了当下的主要研究议题。本研究基于养生古籍所记载的功法技术而展开,在查阅上千种养生文献资料基础上,从近百本养生书籍中收集古籍上千册,整理养生古籍功法技术近半百,提炼技术动作上千式,旨在通过古籍功法技术分析梳理养生功法技术主要内容,探析养生功法技术内容特征,厘清养生功法技术习练规律,提炼养生功法主要技术,形成养生功法技术习练规范,建立养生功法基本技术体系。通过对古籍功法技术内容与规律的挖掘整理,旨在进一步揭示我国传统体育养生功法健身机理机制和科学本质,进一步提高我国传统体育养生方式方法的科学性,进一步为全民健身提供最有效、最科学的传统体育健康促进手段,进一步加强我国民族传统体育学科建设,为养生古籍功法技术活化奠定基础。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究以18 册古籍中记载的45种功法存在的技术规律为主要研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献调查法

本研究首先运用文献调查法从全国各大图书馆以及电子图书数据库进行了大量养生与气功书籍的收集整理工作,通过对收集到的上千本养生类书籍所引用的养生古籍进行筛选,在81本养生类书籍中找到引用古籍书目3387次。根据收集到的养生古籍书目统计结果,古籍书目主要出自《中华气功大典》《中华古典气功文库》(丛书14册)《中华气功大全》《中国气功辞典》四本书籍,共计引用1649次,占总引用次数的48.69%,其次分别为《图解千年导引术人体经络使用全书》《中国气功大成》《中国气功经典》(丛书11 册)《中国养生大成》《气功精华集》等书籍。根据古籍书目选取结果,养生书籍选用功法古籍主要出自养生功法工具书、养生功法专著、养生古籍精选、养生史学书籍、教派养生书籍与其他养生书籍等类别。

1.2.2 专家访谈法

本研究通过查著者生平、古籍源流、古今版本、内容体例、前人评价、古籍真伪、研究动态等,对书籍中引用的古籍进行系统查证,剔除重复古籍书目,共确认古籍书目1277 册。针对古籍所记载的功法内容多有重复,为了选取经典古籍进行系统分析,本研究通过专家访谈法与专家咨询法(德尔菲法)进行了具体操作,专家选取分为功法研究专家、中医养生专家、民间功法传承人等类别,其中正高级职称3人、副高级职称5人、民间功法传承人2人。针对如何对古籍进行筛选,专家组建议首先以古籍被养生书籍引用频次进行筛选,然后采取专家咨询法进行具体选取,确定古籍具体书目后再根据功法完整度等进行具体分析。根据访谈专家建议,本研究进行了两轮专家问卷筛选,第一轮将被引用频次大于5次的201册古籍列出供专家选择,第二轮将全部专家选取的前20册古籍全部列出再选择,最终经过两轮选择,共18册古籍入选。

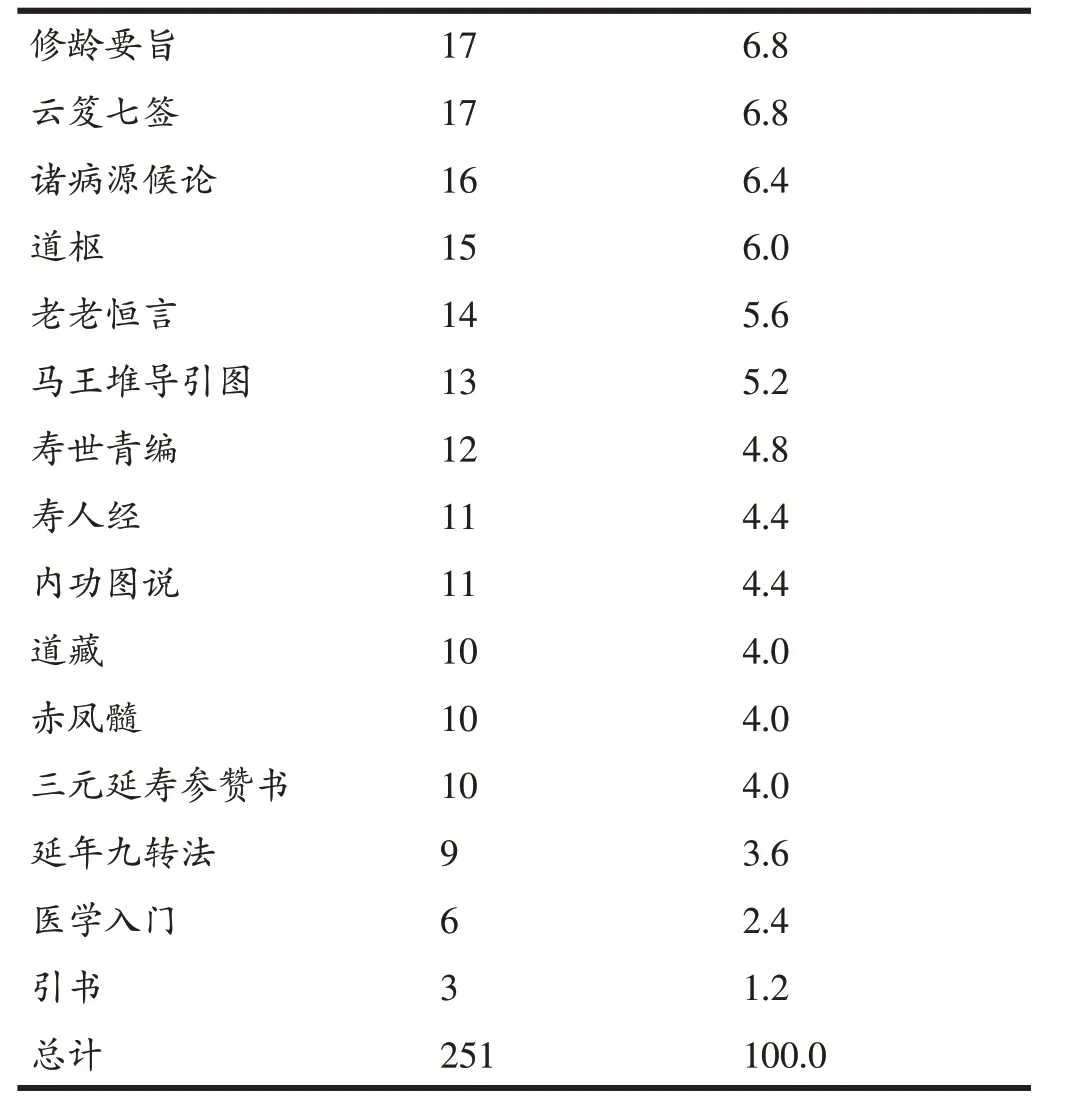

1.2.3 古籍整理法

本研究通过运用古籍整理学与目录学、版本学、辨伪学等研究方法,对1277册古籍被养生书籍引用频次进行分析,结果显示,古籍被引用频次主要集中于1次,共732册,占总古籍数量的57.3%;被引用频次在10次以上的共计42册(占比3.29%),总体而言,依据被引用频次进行技术分析,有利于古籍功法技术的选取与运用。通过文献调查与专家访谈等方法,本研究基于被引频次、内容完整度与整理出版的出版社等级对古籍进行了优中选优。在选取的18册古籍中,古籍年代主要分布于西汉(2 册)、梁(1 册)、隋(1 册)、唐(1 册)、宋(2 册)、元(1 册)、明(5 册)、清(5 册),从年代分布而言基本涵盖主要年代,年代总体结构基本合理。在古籍被养生书籍引用频次方面,主要分布在9次及以上,共计16 册,占比88.89%。其中频次最高的为《养性延命录》(共34次),《遵生八笺》与《千金要方》被引用频次居其次,其余古籍被引频次主要集中于9~17次(详见表1)。被引用频次在9次以下的分别为《医学入门》与《引书》,根据专家建议,该两册古籍特色突出,功法技术独具一格,具有一定的代表性和较大研究价值,故建议收录[1,2]。根据访谈专家建议,在结合功法完整度基础上,本研究对养生古籍所记载功法进行了筛选,共选定功法技术45种(详见表2)[2-19]。

表1 选用的养生功法古籍被养生书籍引用频次分布

(续表1)

表2 养生古籍中功法技术动作术式分布

(续表2)

1.2.4 数理统计法

本研究通过运用数理统计法与古汉语语言文字学等研究方法,对古籍中所记载功法内容从文字学、音韵学、训诂学、语法学等方面进行解析,结合中医学阴阳、五行、脏腑与经络等基本理论,对功法技术动作内容与含义进行技术动作分解,围绕功法技术动作姿势、次数、结构、方位、时辰等进行功法技术规律挖掘。本研究引录功法均为具有明确技术动作说明的成套养生功法,或由系列功法技术动作组成,简单的养生功法理论与功法技术概述等无技术动作具体说明的养生功法内容均不收录本研究。为便于对养生古籍中功法技术进行挖掘整理,本研究对45种功法进行了技术动作分解并编号,以便于运用数理统计法对功法技术动作的基本规律进行统计分析。在分解后的功法技术中,《诸病源候论·导引法》共记载有289式导引方,功法技术动作数量在全部功法技术中居首(占29.4%),《引书·导引法》(84式)、《老子按摩法》(49式)、《圣真秘传四十六长生图诀》(46式)等功法分居其次。

2 养生古籍功法技术规律挖掘整理

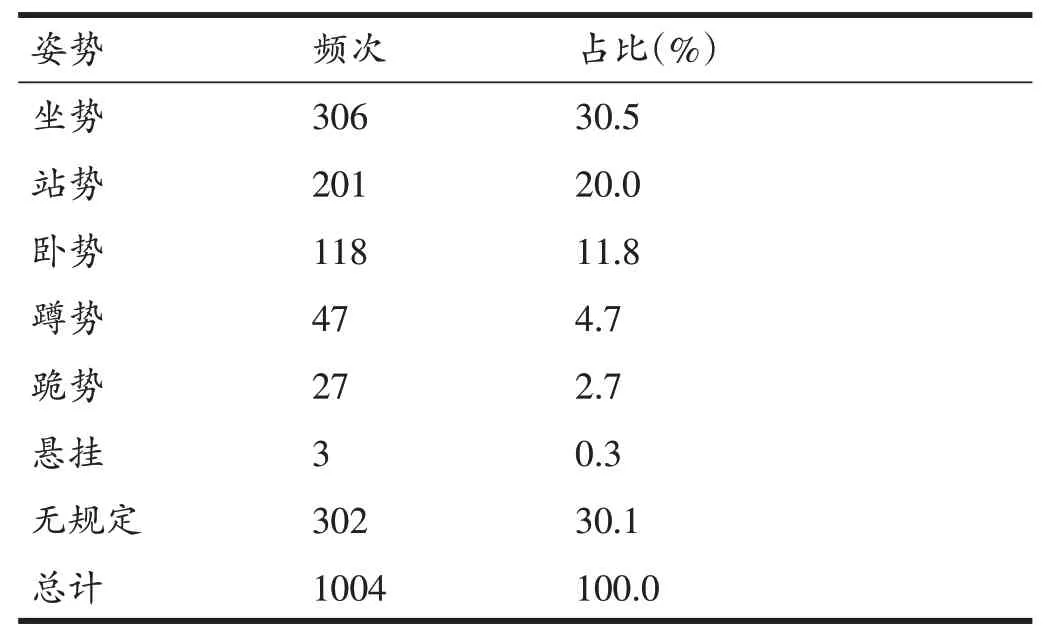

2.1 养生古籍功法技术动作姿势分析

根据对功法技术动作姿势分析,965式技术动作以一种动作姿势为主,共计965次;18式技术动作含两种动作姿势,共计16次;1式技术动作含三种动作姿势,共计3次;动作姿势出现频次总计1004次。在基本姿势中,坐势、站势与卧势是技术动作的主要姿势,其次为蹲势、跪势、悬挂,以及无规定具体姿势302式。从统计结果可知,古代导引功法技术动作采取坐势与站势较多,如《陈希夷导引坐功图势》《八段锦导引法图》《十二段锦》等功法技术多采用坐势,《马王堆导引图》《五禽书》《易筋经》《延年九转法》等功法技术多采用站势。

表3 养生古籍中功法技术动作主要姿势出现频次

另据统计,在共计380次坐势、蹲势与跪势中,共有173式功法技术动作提及177次具体坐姿,坐姿内容主要为端坐、正坐、平坐、趺坐、大坐、危坐、踞坐、跪坐、盘坐、蹲坐、高坐、踑坐、交坐、侧坐、峻坐等,其中端坐/正坐是功法技术动作的主要坐姿。在养生古籍中,《王子乔导引法》《圣真秘传四十六长生图诀》主要采用端坐姿势,《脏腑导引法》《灵剑子导引法》与《陈希夷导引坐功图势》主要采用正坐姿势。在站立姿势中,主要包括端立、直立、侧立、正立、丁字步立、八字步立等站势,卧势主要包括偃卧、仰卧、正卧、侧卧、曲卧、覆卧、安身卧、覆身卧等卧势,相对占比较小。

表4 养生古籍中功法技术动作主要坐姿出现频次

(续表4)

《老老恒言·曹氏导引术》指出“导引之法甚多,如八段锦、华佗五禽戏、娑罗门十二法、天竺按摩诀之类,不过宜畅气血,展舒筋骸,有益无损,兹择老年易行者附于下,分卧功、立功、坐功三项”[3]。从功法技术动作姿势而言,功法技术动作主要有卧功、立功与坐功三种组成。近些年来,由国家体育总局健身气功管理中心组织编创的首批四套功法均为站势,第二批五套功法开始加入坐功功法,从当前健身气功三种姿势的分布来看,当前功法以立功为主,坐功辅助,卧功无涉及。根据统计,坐势是古代养生古籍中运用最多的姿势,其次为站势与卧势,可见三种动作姿势在古代导引功法中具有不同的存在价值与作用,但从现行功法技术构成来看,三种动作姿势的分布并不均衡,应增加卧功、坐功功法技术的创编,以适应更广泛人群的健身需求,丰富健身气功功法技术结构体系。《医学入门·导引八法》指出“盖终日屹屹端坐,最是生病,人徒知久立、久行之伤人,而不知久卧、久坐之尤伤人也”[2],亦如《素问·宣明五气篇》指出“五劳所伤,久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋。”如上所述,久卧、久坐、久立、久行等对身体均会造成一定的伤害,因此,在工作或生活中应尽量减少同一种姿势的持续时间,同时还应针对不同群体编创具有针对性的功法,即“坐立卧三势宜均衡交替,丰富坐功加强卧功为要”。

2.2 养生古籍功法技术动作习练次数分析

功法技术动作习练次数是取得有效习练效果的重要决定因素。据统计,在984式技术动作中共有689式(占比70.02%)包含有习练次数,689式技术动作中每式习练次数的出现频次以1次居多(占比71.4%),2次、3次和4次居其次,最多为9次。据统计,每式动作习练次数在3次/遍、7次/遍、14次/遍与5次/遍占比较大(详见表5),可见不同功法技术内容对技术动作次数的要求各异,不同功法应根据具体内容来设置习练次数与遍数,以便取得较好的习练效果。另据统计,在1005次功法技术动作出现频次中,导引与行气类技术动作列出频次较多,分别为534次(占比53.1%)与323次(占比32.1%),其次为按/摩/揩/熨/振/鼓/摇等52次、咽津38次、叩齿36次、鸣天鼓11次,存思、梳头、步行、念等共计11次(技术动作占比较低,表5中未详细列出)。根据统计结果,导引包括31种次数内容,主要以3次/遍、14次/遍、7次/遍、21次/遍四种占比较大;行气包括28种次数内容,其中以7次/遍、5次/遍、12次/遍居多;按/摩/揩等包括16种次数内容,以3次/遍、14次/遍与36次/遍为主。对功法技术动作次数进行统计,可为功法技术动作编创与整理提供相对量化的科学依据,有利于对功法技术动作的习练次数进行科学设计。

表5 养生古籍中功法技术习练次数出现频次

功法技术动作在习练中主要分为两种,即以健身为目的进行的整套功法锻炼,以及针对特定病症进行的单个技术动作锻炼,技术动作在整套功法中习练次数相对较少,作为单个技术动作进行练习时次数则较多。因此,在整套练习中,导引、叩齿、鸣天鼓、摩按法等建议为3次或7次,行气为5次或7次,咽津为3次或9次;在单个技术习练时,导引为14次或21次,行气为12次或30次,咽津、叩齿与摩按法等为14次、36次或数遍,鸣天鼓为24次或36次。整体而言,整套练习中的动作次数以3次、5次、7次为宜,单个功法技术动作习练应以14次、36次等各异,即“凡导引三七行气宜五七,摩三咽三叩三鸣天鼓三”。在古籍中,部分技术动作还以汗出为度与以热为度作为衡量技术习练的标准,如《养性延命录·五禽戏》指出:“夫五禽戏法,任力为之,以汗出为度。有汗以粉涂身,消谷气,益气力,除百病。能存行之者,必得延年”[4]。“汗出为度”作为一种非量化的练习标准,是对习练次数标准的补充,可作为评判练习强度的参考依据。

2.3 养生古籍功法技术动作结构分析

所谓动作结构,即一式动作内包含的动作内容类型与内容转换的层次划分。据统计,功法技术结构主要包括左右、上下、前后、侧势、旋/转、内外、屈伸、俯仰等,各式技术动作存在1种动作结构的共计327式(占比77.5%),存在2种与3种动作结构的分别为78式与13式,存在4种与5种动作结构的均为2式。另据统计,技术动作中左右结构以294次(占比54.4%)占据较大比重,其次为上下、前后、侧势与旋/转,而内外、屈伸与俯仰等技术动作结构相对占比较小。在45种养生功法中,《内解》《天竺国按摩法》《赤松子导引法》等多采用左右势,《马王堆导引图》多采用侧势。养生古籍功法技术动作结构是功法技术设计的主要内容,功法技术结构的内容分析对于厘清养生古籍功法技术的设计、轨迹与运动原理具有重要意义。

表6 养生古籍中功法技术动作结构出现频次

功法技术结构主要以左右、上下、前后、侧势、旋/转等为主,其中左右结构运用普遍。在国家体育总局组织编创的九套健身功法中,首批四套功法基本以左右结构为主,又辅之上下、前后、侧转等。《服气精义论·导引》指出“是知五劳之损,动静所为,五禽之导,摇动其关,然人之形体,上下相承;气之源流,升降有叙”[5]。“人之形体,上下相承”,上下结构技术动作有助于气血的畅通,有利于机体内组织结构的有效循环,对于脏腑筋脉等均具有疏导作用。人体主要由躯干和四肢组成,左右结构的技术动作设计有助于平衡左右两侧肢体的机体组织有效运转,有利于充分调动以身体躯干为中轴线的左右两侧肌肉组织,增强身体的协调性。前后结构作为技术动作主要结构之一,能够充分调动人体前侧与体后肌肉群组织,均衡前后躯体肌肉组织协调与组织能力。侧势与旋/转结构有助于增强身体的平衡性,内外、屈伸、俯仰等结构有助于增强身体的灵活性。在功法技术习练过程中,左右、上下、前后等功法技术动作结构可以单独进行,亦可交叉组合进行,具体完成形式无具体定势,同时单向向左、向上、向前等结构也大量存在,具体习练过程中可根据喜好与具体病症,选择较具有针对性的功法技术动作结构进行习练,即“左右上下前后侧转多为,内外屈伸俯仰勤习为妙”。

2.4 养生古籍功法技术动作方位分析

养生古籍功法技术动作在习练中对方位亦有明确说明,技术动作中主要采取了东、南、西、北等方位。根据统计结果,技术动作中共有30式提及习练方位,其中以东向居多,共计20次(占比66.7%),其次为南向、北向与西向。根据统计,东向以“东向坐”居多。如《赤松子导引法》指出“导引除百病,延年益寿。朝起布席东向为之,息极乃止”[5]。之所以东向,《诸病源候论·白发候》指出“向东者,向长生之术”[6]。除东向之外,如向南踞坐、面南方蹲踞、面南端坐、向西平坐、面向北方、凡梳头勿向北等也对南向、西向、北向等做了方位具体要求。与此同时,如四方取势、向日正立、向月正立、向阳明仰卧、面向日等亦对功法习练中朝向作了大致要求,为取得更好的习练效果提供了帮助。

表7 养生古籍中功法技术动作具体方位出现频次

古时导引行气,常依据方位来定行功朝向。《云笈七签·赤松子导引法》指出“导引术云:导引除百病,延年益寿。朝起布席东向为之,息极乃止。不能息极,五通止。此自当日日习之,久久知益”[5]。古人喜欢朝起东向而坐,清晨则日出东方,东向南向行立坐卧则与“向日向阳明”相一致。在养生古籍中,除东向南向踞坐行功外,北向行气亦多提倡。《遵生八笺·修养脏腑法》指出“当以冬三月,端居静思,北吸玄宫之黑气入口,三吞之,以补嘻之损,用益胆之津。……当以冬三月,面北向,平坐,鸣金梁七,饮玉泉三,更北吸玄宫之黑气入口,五吞之,以补吹之损”[7]。北向行气导引以补嘻之损、以补吹之损等,与向日向阳亦有所区别。《云笈七签·噏月精法》亦指出“噏月精,凡月初出时、月中时、月入时,向月正立,不息八通,仰头噏月精八咽之,令阴气长,妇人噏之,阴精益盛,子道通”[5]。向月正立,亦是对方位的另一种认识。《谷神诀》曰:“凡梳头勿向北,梳欲得多,多则去风。多过一千,少不下数百,仍令人数之”[7]。凡梳头勿向北,北向亦可认知为阴,北向以向阴,补阴虚,阴虚不足之人应北向。东向南向为向阳,补阳气。一般而言,应向日向阳明行功为妙。总结为“东向南向导引北向行气,向日向阳明坐立卧为好”。

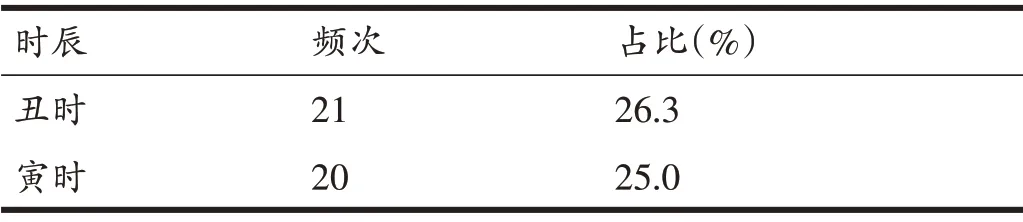

2.5 养生古籍功法技术动作习练时辰分析

古代计时主要采用子时、丑时、寅时、卯时等十二时辰制,功法技术动作中共有36式动作列出了习练时辰,其中习练时间在两个时辰的共计26式(占比72.2%)。根据统计,十二时辰中功法技术习练时间共涉及十个时辰,其中习练时辰选择在丑时与寅时居多,分别为21次(占比26.3%)与20次(25.0%),其次为卯时、子时、午时、酉时等。在统计的36式80次习练时辰中,其中24式48次习练时辰出自《陈希夷导引坐功图势》,且习练时辰主要集中于丑时、寅时、子时、卯时四个时辰。根据古籍中“清旦未起,日未出前,常欲得日起、午时、日没三辰如用,鸡鸣时,日初出、日中、日入时;凡导引,当以丑后、卯前,天气清和日为之;日出后,要以子午时握固端坐”等内容可见,古时在子时、丑时、寅时、卯时等时辰行功也不足为奇。正如《十六段锦法》指出“凡行导引,常以夜半及平旦将起之时,此时气清腹虚,行之益人”[8]。《服气精义论·服气疗病论》指出“既知其穴,宜依十二月,各用其律管,急按穴上,相而出之。则心存有所主,气行有的适矣”[5]。可见功法技术习练时辰与季节月份之间存在较为密切的联系,技术动作习练应择时、择日、择季。

表8 养生古籍中功法技术动作习练时辰出现频次

(续表8)

养生古籍中丑时、寅时、卯时、子时、午时、酉时等时辰在行功时选择较多,如《陈希夷导引坐功图势》中就主要选择子、丑、寅、卯四个时辰行功,子时、丑时、寅时在时辰中主要是指晚十一时至凌晨五时,古时人们行功较多选择夜间。《诸病源候论·风痹候导引法》指出“凡人常觉脊背皆倔强而闷,不问时节,缩咽膊内,仰面,努膊井向上,头左右两向挪之,左右三七。……若无病人,常欲得日起、午时、日没三辰如用,辰别二七”[6]。《云笈七签·虾蟆行气法》指出“有不消者,以气排之。日初出、日中、日入时,向日正立,不息九通,仰头吸日精光,九咽之,益精百倍”[5]。日起、午时、日没三辰与初出、日中、日入三辰在十二时辰中即指卯时、午时、酉时,现代社会人们进行锻炼的时间也主要选择早、中、晚进行,与之基本一致。亦如《延年九转法》所指出“清晨睡醒时做,为早课;午中做,为午课;晚间临睡时做,为晚课”[8]。总体而言,根据现代人行功习惯,应减少子时、丑时、寅时行功,卯时、午时、酉时行功相对较好,即“子丑寅时三辰行功慎为,卯午酉时三辰行功为宜”。相关养生古籍还根据季节对行功进行了要求,如《遵生八笺·四时调摄笺》中,脏腑导引法、灵剑子导引法、陈希夷导引坐功图势等功法技术被分别放置于春卷、夏卷、秋卷、冬卷等以方便世人分季节进行习练。

2.6 养生古籍功法技术动作内容类型分析

根据统计,功法技术动作内容类型主要以单一动作类型习练为主(590式),两种动作类型组合为辅(364式),三种技术动作类型(29式)组合习练等特点,技术动作主要包括徒手导引、仿生导引、行气法、器械/辅助物导引、存思、咽津等类型,一式动作中还存在以上类型的两种或三种组合。一种动作类型中“徒手导引”497式(占比50.6%),占据了主要类型,两种动作类型中“徒手导引+行气”330式(占比33.6%)所占比重较大,三种动作类型中“徒手+存思+行气”与“徒手+器械/辅助物+行气”以14式与12式占据了主要比例,可见徒手导引与结合行气方法习练构成了技术动作的主要类型。另据统计,仿生技术还包括凫沃、龙兴、蛇垔等34种,仿生行气法包括虾蟆行气、蛇行气、鹜行气等5种,器械/辅助物包括冷水、杖、墙壁等近20种。

表9 养生古籍中功法技术动作类型分布

古籍功法技术中一种动作类型以导引为主,两种动作以导引与行气结合为主,三种动作以导引、存思与行气组合练习为主,导引、行气与存思作为技术内容的三种主要存在形式,三种技术类型相互依存。《云笈七签·宁先生导引养生法》指出“夫欲导引行气,以除百病,令年不老者,常心念一,以还丹田。……所以导引者,令人肢体骨节中诸邪气皆去,正气存处。有能精诚勤习理行之,动作言语之间,昼夜行之,骨节坚强,以愈百病。若卒得中风,病固,釐籥不随,耳聋不闻,头眩癫疾,咳逆上气,腰脊苦痛,皆可按图视像,于其疾所在,行气导引,以意排除去之。行气者则可补于中,导引者则可治于四肢,自然之道。但能勤行,与天地相保”[5]。导引治于四肢,行气可补于中,存思以意除疾,可见以导引、行气、存思为主的功法技术对于强身健体助益较大。功法技术中除导引、行气、存思外,还有仿生导引30余种,仿生行气法5种,器械/辅助物近20种,在功法习练时可进行导引、行气、存思单种类型功法技术习练,亦可进行3种功法技术动作类型的组合习练,同时仿生导引、仿生行气、器械/辅助物等子类或辅助功法技术亦应辅助进行,即“导引行气存思三功同行,仿生导引器械运动辅助”。

2.7 养生古籍功法技术动作行气方法分析

根据统计,功法技术动作行气方法数量主要包括1~4种形式,其中1种共计329式(占比80.2%),在行气方法数量占比较大,2种与3种居其次,4种行气方法占比相对较小,1~4种行气方法数量共分布在410式功法技术动作中。行气方法主要涉及行气、调息与吐纳三类,行气方法主要包括咽、散、引、运、排、存等方法,其中以咽气为主;吐纳方法主要包括鼻纳鼻出、口纳口出等方法,其中以鼻纳鼻出为主;调息方法主要包括不、闭、鼻、定、凝等方法,其中以不息与闭息为主。正如《左洞真经按摩导引诀》所指“高子曰:人身流畅,皆一气之所周通。气流则形和,气塞则形病”[7]。可见行气方法在形体导引中的重要作用。

表10 养生古籍中功法技术行气方法出现频次

养生古籍中功法技术动作习练时导引与行气常结合进行,行气是仅次于徒手导引的主要功法技术,行气调息吐纳等方法在练功时有较多涉及。《抱朴子内篇·释滞》指出:“初学行气,鼻中引气而闭之,阴以心数至一百二十,乃以口微吐之,及引之,皆不欲令已耳闻其出入之声,常令入多出少,以鸿毛著鼻口之上,吐气而鸿毛不动为候也。”如上所述,行气时在吐纳、发声、气量等方面均有要求,行气时多要求“行气不宜有声勿使耳闻”,即“行气调息吐纳亦轻无声,鼻纳鼻出口纳口出为主”。如《六气治疗法》指出“嘘以治肝,口吐鼻取,不使耳闻。治心脏用呵,以口呵之,勿令自耳闻之。吐纳用呬,以鼻微长引气,以口呬之,勿使耳闻”[7]。《四季却病歌诀》亦指出“切忌出声闻口耳,其功尤胜保神丹”[7]。从以上内容可知,行气时吐纳应尽量减少发声,且尽量勿使耳闻。行气之法还要求“口吐鼻纳亦轻亦长”。如《六气治疗法》指出“治肝脏用嘘法,以鼻渐渐引长气,以口嘘之。大凡六字之诀不可太重,恐损真气。治肾脏吐纳用吹法,以鼻渐长引气,以口吹之。肾病,用大吹三十遍,细吹十遍”[7]。由此可见,六气法不仅强调“以鼻纳气,以口吐气”,同时还重点指出在行气时要长引气,行大气与行细气相结合。《王子乔导引法》指出“勿强长息,久习乃自长矣。……以口出气,鼻内气者,名曰补,闭口温炁咽之者,名曰泻”[5]。在行气方法中,切勿盲目追求行气时间,进行强制性的长息方法,如方法运用得当长久习练自然运用自如,但方法使用不当则会起相反作用。

2.8 养生古籍功法技术动作完成肢体部位分析

据统计,948式技术动作含有肢体部位,每式动作由1~4种肢体部位完成较为普遍,分别为2种273式、3种238式、1种161式、4种148式,另5~10种128式,完成技术动作所需肢体部位总计达33种(出现次数达2757次),具体肢体部位包括头部、上肢、躯干与下肢,以及骨功、筋脉、心功等内容。具体而言,头部中鼻功与口功、上肢的手功、躯干的腰功、下肢的足功与膝功等为完成功法技术动作的主要肢体部位,骨功、筋脉、心功等身体部位对完成功法技术动作也较多涉及,其中心功占比较大。根据统计结果,手功在全部肢体部位中使用最为频繁,其次为足功、腰功、鼻功、膝功、口功等,可见完成技术动作需要充分调动肢体部位。

表11 养生古籍中功法技术动作完成肢体部位出现频次

古籍功法技术动作完成主要以手功、足功为主。如《五禽戏》指出:“以两手相叉,伸臂股,导引诸脉,胜于汤药”[4]。《龟鳖等气法》指出“反两手据膝上,仰头像鳖取气,致元气至丹田,治腰脊不知痛。手大拇指急捻鼻孔,不息,即气上行,致泥丸脑中,令阴阳从,数至不倦”[5]。《王子乔导引法》指出“欲引腰脚病者,仰足十指;欲引胸中病者,挽足十指”[5]。手功与足功技术动作对于导引诸脉、治腰脊不知痛、引腰脚病者、引胸中病者等病症具有较好疗效。总体而言,在完成功法技术动作的肢体部位中,较多技术动作是手功、足功独立或辅助完成,同时腰、膝、口、鼻等部位在功法技术动作完成部位中占比也较大,因此,进行功法技术习练时应以手功、足功为主,各种肢体部位协调配合,即“手功足功行功导引之根,腰身协调口鼻行气宜行”。

2.9 养生古籍功法技术动作主要技法使用情况分析

根据统计,功法常用技法主要在244式技术动作中提及,其中单个技术动作只包括1种主要技法为主(173式,占比70.9%),其次为2种49式、3种14式、其他8式,常用技法在技术动作中出现次数共计357次,主要包括咽津、叉手、伸腰、叩齿、闭目、握固、凝神(集神)等,其中咽津与叉手均以63次(均占比17.6%)在技术中占比较大,凝神、鸣天鼓、去枕与暝心等技法占比较小,但在功法技术动作中也较为常见。在功法技术动作习练时,主要技法的运用往往是结合使用的,也常被作为整套功法或单个技术动作开始和结束部分使用。

表12 养生古籍中功法技术动作主要技法出现频次

养生古籍中手法部位运用较为普遍,技术动作中以手法为主或以手法为辅助完成的相关技法高达836次,手法又可分为摩法、摇法、振法、鼓法、按法、挽法、拓法与举法,其中摩手、摇头、振肘、鼓腹、按膝、挽足、拓席、举手等构成了手法中的重要技法动作或辅助动作。如《延年九转法》指出“前法,如摇身向左,即将胸肩摇出左膝,前向即摇伏膝上,向右即摇出右膝,向前即弓腰后撤,总以摇转满足为妙”[8]。可见手法在功法技术使用中的重要地位与价值。

表13 养生古籍中功法技术动作主要手法出现频次

养生古籍功法技法中,咽津、叉手、伸腰、叩齿等主要技法与摩、摇、振等手法使用非常频繁。正如《颍阳书》云:“发宜多栉,齿宜数叩,液宜常咽,气宜常炼,手宜在面。此五者,所谓子欲不死修昆仑也”[7]。可见叩齿、咽津、摩面等技法之常用功效。叩齿、咽津、握固等作为功法技术的常用技法,常常被各种功法列为动作的起始或结束组合动作来习练。如《陈希夷导引坐功图势》中,全套二十四式技术动作均以叩齿、漱咽、吐纳等作为结束动作。在养生古籍中,关于主要技法之习练、功效与习练窍门更是阐述详尽。以咽津为例,《四季却病歌诀》指出“次以舌拄上腭,漱口中内外津液满口,作三咽下,令入胃中存,胃神承之。如此作为,是三度九咽,庶得灌溉五脏,光泽面目,极有效验,不可轻忽”[7]。《分行外功诀》指出“舌抵上腭,津液自生,再搅满口,鼓漱三十六次,作三口吞之,要汩汩有声在喉”[9]。可见咽津技法使用说明之详尽。亦如《道枢·众妙篇·七气之诀》所指出“会稽千岁沙门曰:吾有七气之诀:一曰叩、二曰托、三日张、四日摩、五日摇、六曰揩、七日漱”[10]。在现行养生功法技术中,伸腰叉手等技术动作较为常见,叩齿咽津等使用相对较少,而对功法技术摩、摇、振、鼓等典型手法的提炼亦欠缺,对功法基本技术理论研究亦不足。正所谓“叩齿咽津伸腰叉手常行,摩摇振鼓按挽拓举并进”,方能丰富养生功法主要技法内容体系。

2.10 养生古籍功法技术动作涉及穴位分析

穴位作为中医理论的重要组成部分,在养生古籍与功法技术动作中涉及较多。在85式涉及穴位的技术动作中,其中72式含有1个穴位(占比84.7%),13式包含2~5个穴位。85式技术动作共涉及穴位104次,涉及穴位22个,主要分为头部穴位、躯干穴位与下肢穴位。其中头部穴位主要包括泥丸穴、发际穴、天柱穴等7个,躯干部位主要包括丹田穴、膊井穴、尾闾穴等11个,下肢部位主要包括涌泉穴、解溪穴、委中穴等4个。丹田穴、涌泉穴、膊井穴、解溪穴、泥丸穴、尾闾穴等穴位的出现次数较其他穴位较多,头部泥丸穴、躯干丹田穴、下肢涌泉穴是技术动作习练中主要用到的身体上、中、下三个层次穴位。

表14 养生古籍功法技术动作穴位出现频次

在古籍功法技术动作涉及穴位中,头部泥丸穴与天柱穴、躯干丹田穴、下肢涌泉穴在统计结果中占比较大,在实际应用中各个穴位的用法也各不相同。泥丸穴常作为行气运气之重要穴位,天柱穴常做摇法,丹田穴常做摩法,涌泉穴常做擦法。《十二段动功》指出“托天:以两手握拳,以鼻收气运至泥丸,即向天托起,随放左右膝上,每行三次,去胸腹中邪气。摩丹田:将左手托肾囊,右手摩丹田,三十六次,然后左手转换如前法,暖肾补精。擦涌泉穴:用左手把住左脚,以右手擦左脚心,左右交换,各三十六次”[11]。亦如《十二段锦》所指出“微摆撼天柱,天柱即后颈,低头扭颈向左右侧视,肩亦随之左右招摆,各二十四次”[9]。引泥丸、摩丹田、擦涌泉、摇天柱等是围绕穴位为主进行的相关功法技术动作,即“引泥丸摇天柱常行常为,摩丹田擦涌泉宜多宜密”,在现行功法技术动作中较少有涉及,如在现行功法技术中添加穴位功法技术动作,或进行整套穴位功法套路的挖掘与编创也未尝不可。

2.11 养生古籍功法技术动作辨证施治分析

在功法技术动作中,561式是以养生为主要目标,389式基于治疗疾患为目标,33式针对相关症状。在具体施治对象方面,641式列出了具体数量,其中列有1种对象的共341式(占比53.2%),各式技术动作主要针对1~2种施治目标展开,每式技术动作针对目标数量最多的为14种。据统计,技术动作针对目标主要包括52项1333次,具体目标对象主要分为躯干、头部、脏腑、下肢部、上肢部等,其中头部的目部,躯干的腰部,上肢部的肩部,下肢部的足部,脏腑的心部,以及筋脉、气血、骨/肌等构成了技术动作施治的主要目标对象。按照总体排序而言,腰部、足部、腹部、目部、头部、胸部、肩部、手部、筋脉等为主要针对目标对象。

表15 养生古籍中功法技术动作辨证施治目标出现频次

《分行外功诀》功法中共提及心功、身功、首功、面功、耳功、目功、口功、舌功、齿功、鼻功、手功、足功、肩功、腹功、腰功、肾功等44式技术动作,显现出在养生功法技术动作中辨证施治的主要健身原理。正如《王子乔导引法》所指出“闭气治诸病法,欲引头病者,仰头;欲引腰脚病者,仰足十指;欲引胸中病者,挽足十指;引臂病者,掩臂;欲去腹中寒热诸所不快,若中寒身热,皆闭气张腹,欲息者,徐以鼻息,已复为,至愈乃止”[5]。可见在古籍功法技术中,各式技术动作都有其特定的针对目标,不同动作、不同姿势锻炼的部位或脏腑亦有所不同,习练时应加强技术动作的针对性,以实现辨证施治的目标,即“目耳颈腰腹胸手足常引,脏腑气血筋脉骨肌常疏”。

3 结语

本研究已完成的内容仅是对养生古籍功法技术的内容梳理与统计,对于各古籍功法技术动作的能量消耗、技术特征、难度等级、功能功效、健身机制等具体内容尚有待于进一步通过科学手段与方法进行实践论证。已经完成的功法技术规律挖掘仅是基于数理统计而展开,可为挖掘养生古籍功法技术提供一定的借鉴。养生功法多分布于不同时期各古籍中,同一功法在同一时期也会存在不同版本,对不同版本与不同功法古籍进行系统的标注、释义、复原与编创等研究将有助于民族传统体育学科建设,有助于传统体育养生功法内容的丰富与完善,有助于传统体育养生理论的进步与发展,为形成具有中国特色的全民健身体系提供参考。

——高三复习备考策略