冠状动脉CTA观察HIV感染者冠状动脉易损斑块

李培杰,张永高*,高剑波,赵清霞

(1.郑州大学第一附属医院放射科,河南 郑州 450052;2.郑州市第六人民医院感染科,河南 郑州 450000)

截至2018年,全球约有3 790万HIV感染者,较2017年新增约170万例。随着抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)药物的应用,HIV感染者生存期延长,心血管疾病成为影响其死亡的突出因素。研究[1]报道,HIV感染者急性心肌梗死的发生率是非感染人群的2倍,心源性猝死是非感染人群的4倍[2],急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)高发生率的机制有待进一步研究。冠状动脉易损斑块破裂与心血管疾病、特别是ACS的发生联系密切。冠状动脉CTA(coronary CTA, CCTA)对检出冠状动脉易损斑块有重要价值[3]。目前CCTA主要依据高危形态学特征,包括低衰减斑块(low attenuation plaque, LAP)、正性重构(positive remodeling, PR)、点状钙斑(spotty calcium, SC)及餐巾环征(napkin-ring sign, NRS)[4]识别冠状动脉斑块易损性,非HIV感染人群中,存在这些高危形态学特征的斑块易发展为“罪犯斑块”,并可据此前瞻性预测斑块破裂[5]。本研究探讨HIV感染者与非HIV感染者冠状动脉易损斑块的异同点,并分析HIV感染者易损斑块的相关危险因素。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年3月—2019年5月于郑州大学第一附属医院接受CCTA检查的167例HIV感染者(HIV感染组),男80例,女87例,年龄30~78岁,平均(55.4±9.3)岁;随机选择185例非HIV感染者(非感染组),男84例,女101例,年龄32~79岁,平均(55.6±9.6)岁。纳入标准:临床疑诊冠心病;年龄30~80岁;无其他心脏疾病(房颤、心律失常、瓣膜病、心包炎、心力衰竭等)。排除标准:既往有心肌梗死和/或缺血性脑卒中病史;心脏相关手术史;对比剂过敏;甲状腺功能亢进;哮喘;严重肝肾功能不全;临床资料不全。相关临床指标:①传统心血管疾病危险因素(性别、年龄、吸烟史、是否有高脂血症、高血压、糖尿病史及家族史),身高、体质量及体质量指数(body mass index, BMI);②HIV感染者CD4+T细胞最低值及检查时值,检出时间及服用ART药物治疗时间,实验室检查结果与CCTA检查时间间隔<1个月。本研究经医院伦理委员会审批通过,患者均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 采用Siemens第3代双源CT(SOMATOM Force)进行CCTA扫描。予患者舌下含服半片硝酸甘油。采用双筒高压注射器经右侧肘前静脉注射碘对比剂(碘迈伦,400 mgI/ml),根据自动监测的kVp决定对比剂用量(45~60 ml)和注射流率(3.5~4.5 ml/s),再以相同流率注射50 ml生理盐水。采用人工智能触发扫描,触发点位于平肺动脉干层面的主动脉根部,触发阈值100 HU,延迟5 s扫描,范围为气管分叉水平至膈肌下约1 cm,屏气扫描,管电压120 kV,管电流190 mAs,准直器32×2×0.6 mm,FOV 260 mm×260 mm,旋转时间0.33 s,螺距0.20~0.28(随心率自动调整)。

1.3 图像分析 将扫描数据传送至Siemens Singo.via.3.0后处理工作站。结合原始图像及后处理图像评估冠状动脉易损斑块特征及管腔狭窄程度。采用美国心脏协会修订版15节段分段标准进行分段评估,冠状动脉任一节段存在斑块即诊为冠心病。冠状动脉管腔狭窄1%~49%为非阻塞性狭窄,≥50%为严重狭窄。冠状动脉斑块高危形态特征主要包括LAP、PR、SC及NRS。以斑块中心区域衰减密度<30 HU的非钙化斑块为LAP;重构指数计算方法为斑块所在管径与近端及远端正常管径的均值之比>1.1;冠状动脉壁内最大直径<3 mm的局灶性钙化为SC;斑块中心区域低衰减密度<30 HU,边缘密度稍高但<130 HU为NRS[6]。根据冠状动脉疾病报告和数据系统(coronary artery disease reporting and data system, CAD-RADS),将存在≥2个高危形态学特征的冠状动脉斑块定义为易损斑块[7],记录其类型及位置。由2位高年资放射科医师进行评估,意见不一时经讨论得出结论。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0统计分析软件。根据正态分布特征,用±s或中位数(四分位数)描述定量资料,组间比较采用t检验或Wilcoxon秩和检验;分类资料用百分比描述,组间比较采用χ2检验。采用Logistic回归分析分析冠状动脉易损斑块相关危险因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

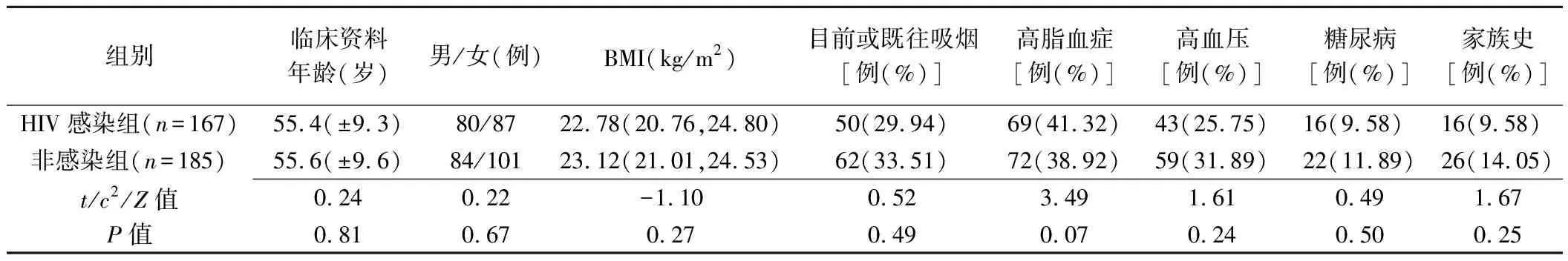

2.1 基线临床资料 比较2组患者年龄、性别、BMI、吸烟、高脂血症、高血压、糖尿病等差异均无统计学意义(表1)。HIV感染组CD4+T细胞最低值为161(40,305)/μl,CD4+T细胞检查时值为436(270.50,554.50)/μl;HIV抗体阳性检出时间为11(4,14)年,服用ART药物时间为7(3,13)年。

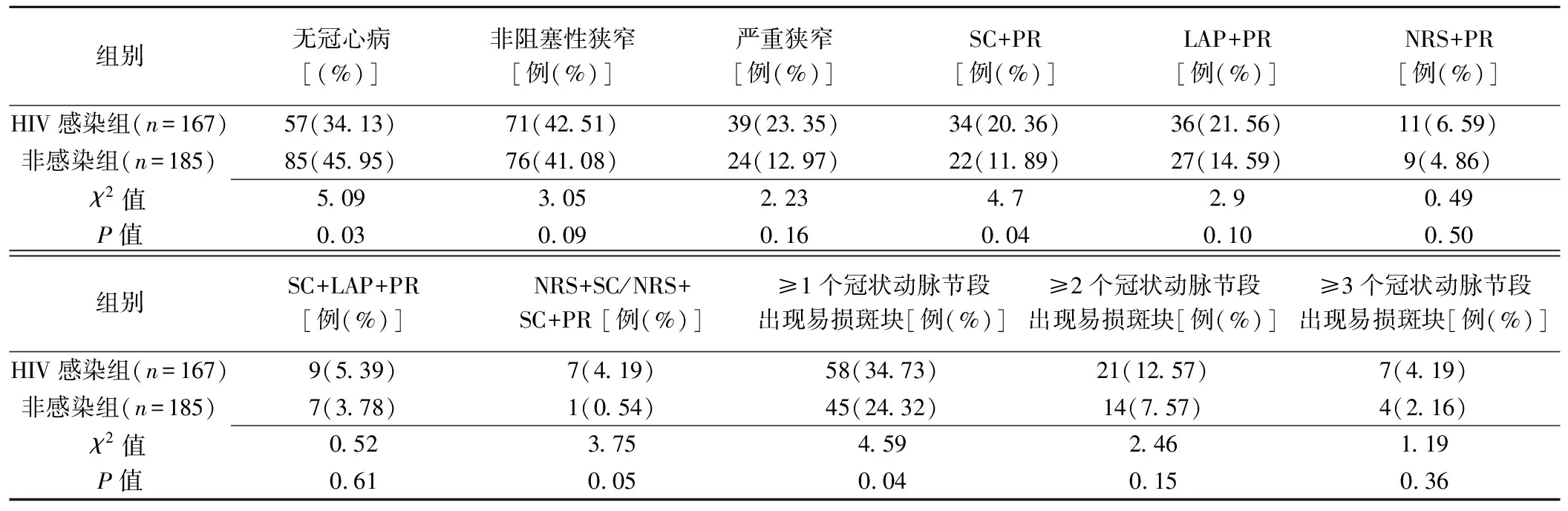

2.2 CCTA冠状动脉斑块特征比较 HIV感染组冠心病发生率较非感染组增高[110例(110/167,65.87%) vs 100例(100/185,54.05%),P=0.03],而冠状动脉非阻塞性狭窄及严重狭窄发生率无明显差别。HIV感染组共2 340段冠状动脉节段,其中97段(97/2 340,4.15%)存在易损斑块节段,高于非感染组[66/2 610,2.53%(χ2=10.13,P<0.05)]。

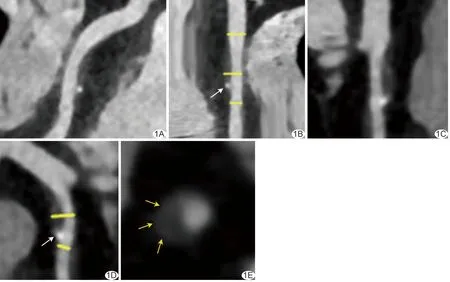

本研究中易损斑块包括SC+PR、LAP+PR、NRS+PR、SC+NRS、SC+LAP+PR、NRS+SC+PR共6个类型 (图1)。HIV感染组及非感染组常见冠状动脉易损斑块类型依次均为LAP+PR、SC+PR和NRS+PR;HIV感染组易损斑块较易发生位置依次为6段、1段和3段,非感染组易损斑块较易发生于6段、7段和1段;HIV感染组SC+PR发生率较非感染组增加(P=0.04),其余易损斑块类型2组差异无统计学意义。HIV感染组≥1个冠状动脉节段存在易损斑块发生率较非感染组增加(P=0.04);而≥2个冠状动脉节段存在易损斑块的发生率无明显差异(表2)。

2.3 影响因素 ①以冠状动脉是否存在易损斑块为因变量,将传统心血管疾病危险因素及有无HIV感染作为自变量纳入Logistic回归分析,结果显示高脂血症与冠状动脉易损斑块有关[OR=1.91,95%CI(1.12,3.25),P=0.02];②以HIV感染者冠状动脉是否存在易损斑块为因变量,将传统心血管疾病危险因素及HIV感染者相关研究指标、管腔狭窄程度作为自变量纳入Logistic回归分析,结果显示ART药物治疗时间与HIV感染者出现冠状动脉易损斑块独立相关[OR=1.29,95%CI(1.04,1.59),P=0.02]。

3 讨论

本研究发现HIV感染组及非感染组最常见斑块类型均为LAP+PR,且PR常与另外3种高危形态学斑块特征同时出现。针对非HIV感染人群的随访研究[8]显示,根据存在LAP和PR两种斑块特征或其一独立预测ACS的风险比为22.8,与心血管不良事件发生相关[9],原因可能在于此类斑块内富含脂质核心和大量炎症细胞,更易破裂。本研究中2组患者LAP+PR发生率无明显差别,而HIV感染组SC+PR发生率较非感染组增加,感染HIV与ACS发生的相关性有待进一步观察。本研究2组冠状动脉易损斑块多位于左前降支近段,其次是右冠状动脉,与WILLIAMS等[10]对非HIV感染人群的观察结果相同。既往研究[11]发现男性HIV感染者PR发生率是非感染人群的2倍[OR=2.01,95%CI(1.20,3.38)],可能是其ACS发生率高的原因。本研究亦发现HIV感染组≥1个冠状动脉节段存在易损斑块的发生率较非感染组增加。

表1 2组患者基线临床资料比较

表2 2组CCTA特征比较

图1CCTA易损斑块特征 A、B.LAP+SC+PR,曲面重建图像(A)和拉直像(B)示斑块内点状钙化(白箭),非钙化区域测量CT值<30 HU,且斑块处冠状动脉管腔呈正性重构改变; C~E.分别为NRS+SC+PR拉直像(C)、曲面重建图像(D)及轴位图像(E),斑块内可见点状钙化,非钙化区域测量CT值<30 HU,周边边缘稍高密度(黄箭)CT值<130 HU,且斑块处冠状动脉管腔呈正性重构改变 (黄色线显示斑块所在处管径及近远端正常管径)

HIV感染者心血管疾病的机制复杂,目前尚未明确,但认为是由传统心血管危险因素、HIV感染及ART药物使用等多种原因相互作用而成[9]。本研究将2组患者作为整体进行分析,发现冠状动脉易损斑块与高脂血症相关,而与HIV感染无关;分析HIV感染组,发现其冠状动脉易损斑块与ART药物治疗时间独立相关:使用ART药物例如蛋白酶抑制剂影响患者脂质及糖类代谢,可能增加其心血管疾病风险。由于样本差异及研究方法不同,以往相关研究所获结论不尽相同。对非HIV感染人群易损斑块相关危险因素的研究[12]结果显示,传统心血管危险因素与冠状动脉斑块高危特征有关。TAWAKOL等[13]发现动脉炎症与HIV感染者冠状动脉斑块高危形态有关。既往一项针对女性HIV感染者的研究[14]认为随ART药物治疗时间延长,发生缺血性中风的风险反而降低。本研究结果提示,临床医师更应关注长期服用ART药物的HIV感染者心血管疾病发生的风险,以预防心血管不良事件的发生。

本研究的不足:①为横断面研究,未进行纵向观察;②样本量较小且来源单一;③标记易损斑块方法对HIV感染者ACS的预测能力有待进一步证实。

总之,对存在冠状动脉易损斑块的HIV感染者进行风险分层和靶向强化治疗,可能在评估阻塞性或非阻塞性冠状动脉疾病的基础上获得增益效果。