偏侧咀嚼去诱因治疗后的表面肌电图变化

杨丹,王云*,汪萌芽

(1.皖南医学院口腔医学院正畸学教研室,安徽 芜湖 241002;2.细胞电生理研究室)

偏侧咀嚼是一种临床常见的异常咀嚼方式,由单侧后牙/关节疾病亦或是单纯习惯行为引起,多是患者为了避痛和避害而产生的适应性和保护性反应。作为紊乱的一种表现方式,持续的单侧咀嚼会破坏口颌系统软硬组织的结构与功能,可引起广泛牙齿磨损[1]、错畸形、异常颌骨发育、颞下颌关节形态/功能障碍[2-3]及咀嚼效能降低[4]等一系列病症。

偏侧咀嚼这种异常的单侧咬合方式是否影响了咀嚼肌功能的正常性,学者们对该类患者的肌电活动也进行了定量检测和分析,结果均表明偏侧咀嚼确实损害了咀嚼肌功能状况[5]。多数学者认为积极去除偏侧咀嚼的原发病因及恢复良好咀嚼习惯有助于咀嚼功能的恢复,但咀嚼肌功能恢复情况少见报道。临床观察到很多个体在明显诱发因素去除后仍然保留习惯侧的咀嚼偏好,多停留在 “病因解除、习惯未除”阶段。表面肌电图(surface electromyography,sEMG)可以反映下颌运动中每个肌群的募集情况,广泛应用于肌肉肌力、协调性和疲劳性等方面的研究[6]。本研究应用sEMG技术对比分析去诱因治疗6个月后的偏侧咀嚼者和双侧咀嚼者在不同运动状态下肌电信号的差异,客观评价咀嚼肌功能恢复情况,旨在为临床疗效评估提供客观的理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择皖南医学院口腔医学专业本科学生经专业医生进行口腔检查和问诊确定的偏侧咀嚼者共30例为研究对象,列为偏侧组,其中男15例,女15例,平均年龄 (19.3±0.5)岁;经专业医生进行口腔检查和问诊确定的双侧咀嚼者共30例,列为对照组,其中男15例,女15例,平均年龄 (19.6±0.3)岁。偏侧咀嚼组患者中咀嚼习惯按照左右侧划分,左偏者17人,右偏者13人。试验前向受试者出具伦理证明,受试者知晓并自愿参加整个试验过程,签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)符合偏侧咀嚼诊断:主诉偏侧咀嚼3~24个月,无提示情况下咀嚼口香糖,观察随意咀嚼运动为单侧咀嚼;(2)口腔内存在明显诱发因素如单侧后牙牙体牙髓病、单侧牙列缺损、单侧颞颌关节功能紊乱等,要求受试者针对各自病因于口腔科完成相应的去诱因治疗;(3)生理。(4)双侧咀嚼者:面部基本对称;除第三磨牙外牙列完整,个别正常,磨牙、尖牙类关系,前牙覆牙合覆盖关系正常,后牙无明显磨耗;无偏侧咀嚼、夜磨牙、紧咬牙等口腔不良习惯;无颞下颌关节紊乱病;无龋齿、牙周病、根尖周病。排除标准:2组受试者均排除神经肌肉系统疾病。

1.3 研究方法

1.3.1 仪器和材料 采用澳大利亚AD公司生产的PowerLab 8/30八通道多用途生理记录仪及其配套的Chart Pro 7肌电信号分析软件,蓝点电极片(型号:N-00-S),绿箭口香糖。

1.3.2 检测部位 咬肌 (MM)体表位置:位于眶耳平面上,牙尖交错位 (ICP)紧咬时下颌角前上方MM肌腹最突出部位;二腹肌前腹 (DA)体表位置:头部后仰,下颌骨下缘近中线处,卷舌时肌肉活动最明显处。

1.3.3 测试方法 偏侧组患者肌电图检测在去诱因治疗6个月后进行。所有受试者试验前进行规范的下颌动作训练:(1)下颌姿势位 (MPP):受试者端坐保持下颌放松,平视前方,不咀嚼、不吞咽、不说话。全口无咬合接触,此时下颌位置即为MPP。记录时间为20 s。 (2)最大张闭口运动:始于ICP,完成最大张闭口再回到ICP。重复5次,幅度尽量一致,间隔3 s/次。(3)随意咀嚼运动:受试者咀嚼口香糖,不沾牙后置于舌中央,自ICP开始在双侧后牙区随意咀嚼。每次咀嚼5下,力度尽量一致,重复5次,间隔3 s/次。

测试过程保持安静,屏蔽噪音和信号干扰,室温人为控制在22~25℃。除去受试者测试部位多余毛发,清洁并消毒皮肤,按照所采样肌的体表位置和相应运动时肌肉活动最明显处肌腹进行电极安放。前额正中安放电极片接地电极。肌电图仪参数设定为采样速率2 k/s,采样量程1 mV,缩放比例100∶1。受试者按指令完成相应下颌动作,记录肌电值并取平均值。

1.4 观察指标 肌电图仪连续采集每次下颌动作时的平均肌电值 (average amplitude of electromyography,AEMG)、平均肌电峰值 (the average electromyogram peak,Amp)、肌电幅值。通过肌电幅值电位可间接得出咀嚼肌活动不对称指数 (Asymmetry Index,AsI)。其中 MM活动不对称性指数(AsMM) = (RMM-LMM) /(RMM+LMM) ×100%,DA活动不对称性指数 (AsDA)= (RDA-LDA) /(RDA+LDA) ×100% (LMM 、 RMM代表左、右侧MM平均幅值电位;LDA、RDA为左、右侧DA平均幅值电位)。AsI取绝对值进行比较,无须明确左右,AsI越大,代表双侧咀嚼肌活动的不对称性越差。

1.5 统计学方法 运用SPSS 19.0软件进行统计学分析, 计量资料用均数±标准差 (±s) 表示, 采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

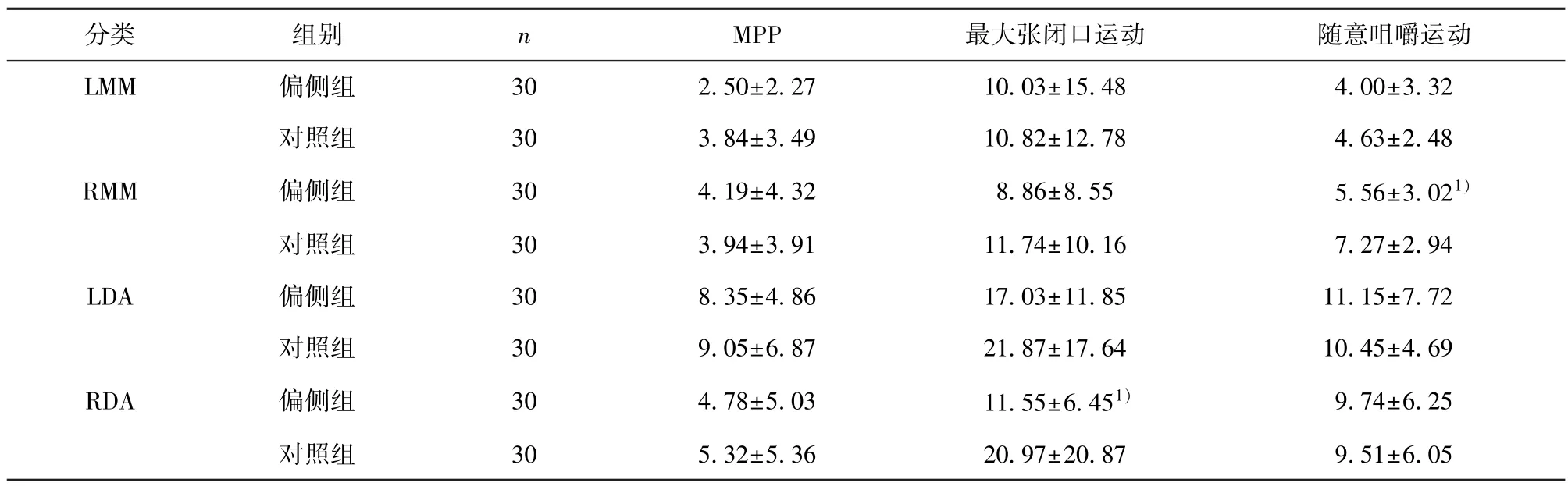

2.1 偏侧咀嚼组与对照组AEMG比较 最大张闭口运动中偏侧组RDA的AEMG显著低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05);随意咀嚼运动中RMM的AEMG显著低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05), 见表1。

表1 2组受试者AEMG比较 (±s)

表1 2组受试者AEMG比较 (±s)

注: 与对照组比较,1)P<0.05

分类 组别 n MPP 最大张闭口运动 随意咀嚼运动LMM 偏侧组 30 2.50±2.27 10.03±15.48 4.00±3.32对照组 30 3.84±3.49 10.82±12.78 4.63±2.48 RMM 偏侧组 30 4.19±4.32 8.86±8.55 5.56±3.021)对照组 30 3.94±3.91 11.74±10.16 7.27±2.94 LDA 偏侧组 30 8.35±4.86 17.03±11.85 11.15±7.72对照组 30 9.05±6.87 21.87±17.64 10.45±4.69 RDA 偏侧组 30 4.78±5.03 11.55±6.451) 9.74±6.25对照组 30 5.32±5.36 20.97±20.87 9.51±6.05

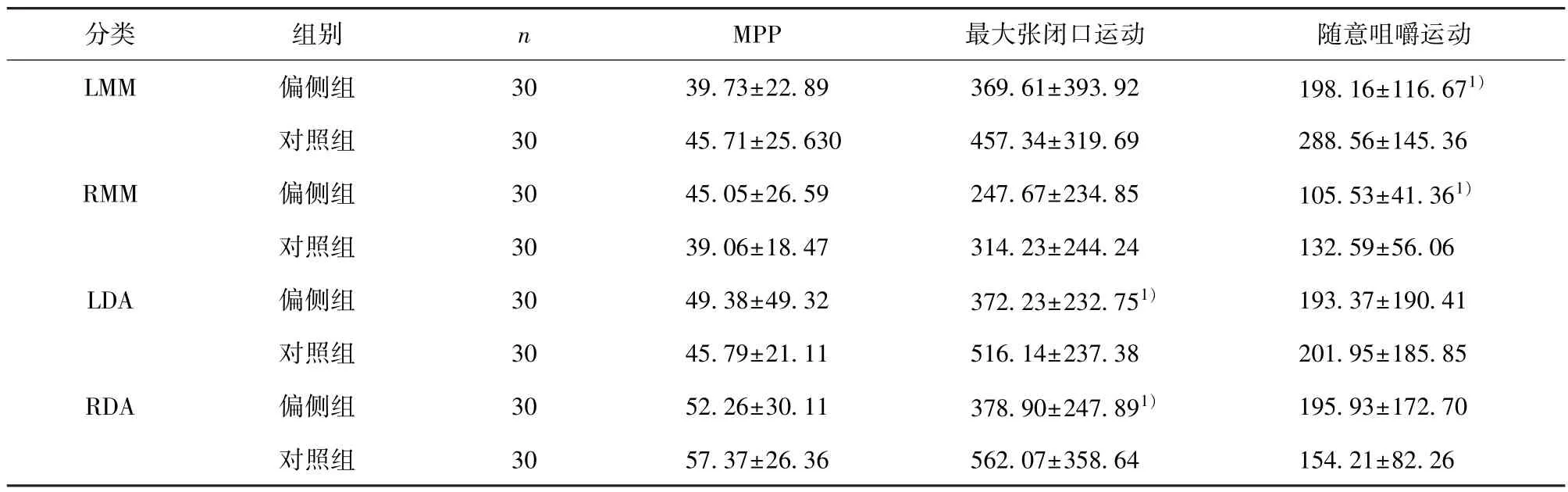

2.2 偏侧组与对照组Amp比较 最大张闭口运动中偏侧组患者的LDA、RDA的Amp显著低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05);随意咀嚼运动中偏侧组患者的LMM、RMM的 Amp显著低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05)。见表2。

表2 2组受试者Amp比较 (±s)

表2 2组受试者Amp比较 (±s)

注: 与对照组比较,1)P<0.05

分类 组别 n MPP 最大张闭口运动 随意咀嚼运动LMM 偏侧组 30 39.73±22.89 369.61±393.92 198.16±116.671)对照组 30 45.71±25.630 457.34±319.69 288.56±145.36 RMM 偏侧组 30 45.05±26.59 247.67±234.85 105.53±41.361)对照组 30 39.06±18.47 314.23±244.24 132.59±56.06 LDA 偏侧组 30 49.38±49.32 372.23±232.751) 193.37±190.41对照组 30 45.79±21.11 516.14±237.38 201.95±185.85 RDA 偏侧组 30 52.26±30.11 378.90±247.891) 195.93±172.70对照组 30 57.37±26.36 562.07±358.64 154.21±82.26

2.3 偏侧组与对照组AsI比较 偏侧组患者在三种下颌运动 (MPP)中AsMM显著高于对照组,差异有统计学意义 (P<0.01);偏侧组患者在最大张闭口运动、随意咀嚼运动中AsDA显著大于对照组,差异有统计学意义 (P<0.01)。见表3。

表3 2组受试者AsI比较 (±s)

表3 2组受试者AsI比较 (±s)

注: 与对照组比较,1)P<0.01

分类 组别 n MPP 最大张闭口运动 随意咀嚼运动AsMM 偏侧组 30 14.32±10.611) 27.21±18.221) 20.66±12.761)对照组 30 7.46±4.57 11.28±7.06 11.42±6.79 AsDA 偏侧组 30 16.76±13.73 27.58±21.491) 24.78±15.851)对照组 30 12.51±10.07 15.51±9.54 14.73±8.83

3 讨论

咀嚼肌在复杂的中枢神经系统控制下通过收缩或舒张产生形式多样的下颌运动,肌肉兴奋时会产生生物电活动。肌电仪可以将这种生物电信息接收、放大、转换并最终显示在示波器上,形成一种波形被称为肌电图 (electromyography,EMG)[7],是定量检测肌肉放电活动的客观指标。在口腔医学常通过咀嚼肌EMG情况来评估偏侧咀嚼者肌功能生理或病理性状态,但对于去诱因后的肌电情况研究却较少报道,需要进一步探索和研究。MM为主要的升颌肌,DA为主要的降颌肌,二者均由三叉神经下颌支支配,在口腔咀嚼功能中起重要作用[8]。故本研究选用这两组肌肉作为测试部位,深入了解偏侧咀嚼者常规去诱因治疗后的肌功能状态。

AMEG是单位时间内原始表面肌电信号振幅绝对值之和的平均值,是EMG信号振幅变化的重要衡量指标。AEMG的改变主要反映咀嚼肌活动时兴奋的运动单位数量、类型及同步化程度[9],在一定程度上反映了局部肌肉收缩肌力的变化。本研究结果显示,在最大张闭口运动时偏侧组RDA的AEMG低于对照组。DA为降颌肌,其主要作用是牵拉颏部向后下,参与张口运动,故在开口运动时DA表现出更弱的肌肉收缩力。表明患者肌肉收缩能力未能随着诱因的去除而很快调整至正常水平。本研究还显示随意咀嚼运动RMM的AEMG低于对照组。在下颌更精细的咀嚼运动中MM参与程度和影响力最大,故MM收缩能力明显减弱。王美青等[10]研究认为,单侧咬合时左右侧咬合不均衡会导致双侧咀嚼肌和颞颌关节负荷不一致,咬肌会产生保护性反射作用,从而降低工作侧的肌电活动,起到维系双侧平衡的作用。偏侧咀嚼者即使去除了诱因,但只要患者仍然保留这一不良习惯,工作侧咬肌的保护性作用便不会持续存在,当平衡被打破时,两侧咬肌的收缩能力均会出现明显下降。RMM的AEMG下降显著可能是左侧咀嚼者参与者居多,右侧咬肌长时间废用而导致肌功能受到明显抑制,咬合无力。

峰值电位是肌电图的波幅,代表电位活动的大小,常以几个至十个波峰值的均值定量,是咀嚼肌做功的体现[11]。本研究结果表明:MPP时MM、DA做功不明显,2组受试者Amp能基本保持一致,而最大张闭口运动和随意咀嚼运动时Amp变化明显。偏侧组最大张闭口运动和随意咀嚼运动时的Amp低于对照组,DA下降显著体现在最大张闭口运动,MM在随意咀嚼运动中下降突出。肌电图上出现显著的电位改变,表明肌肉在对应的下颌运动中发挥了重要作用。MM是产生咬合力的主要活动肌,DA是其拮抗肌,为了保护牙周组织,维系口颌系统生理平衡关系,故当MM肌电改变明显时DA肌电值也相应发生了改变。偏侧组肌电活动减弱,明确表明肌功能紊乱。

AsI是用来衡量双侧同名肌在某一下颌运动状态下对称性重要参数[12],常被用以评估咀嚼肌的恢复效果,常以肌电的平均幅值为计算依据。肌电幅值的变化常早于形态结构学的改变,是表面肌电的衡量指标,可为疾病的诊断和治疗提供客观的科学依据[13]。AsI绝对值越大,两侧肌肉协调功能越差[14]。本研究结果显示,对照组AsMM、AsDA在三组下颌运动中均无显著差异,说明正常者咀嚼肌群功能状态平稳。偏侧组测试的所有AsI值均高于对照组,除了AsDA在MPP时差异无统计学意义,其余结果均表明两侧咀嚼肌存在肌张力不平衡现象,肌功能紊乱依然存在。双侧咀嚼肌的不对称收缩,导致了不对称的应力分布,可能引起下颌骨不对称发育、关系异常、头颈功能紊乱[15-16]等。单侧咀嚼模式使得双侧颞颌关节承受负荷也不均衡,髁突的位置发生改变,关节形态和功能学作用也会受到不同程度的影响。Iwashita等[17]研究认为单侧后牙缺失后会使咀嚼优势明显增加,进而引发偏侧咀嚼。治疗单侧后牙缺失时不应只考虑咀嚼性能的恢复还应考虑偏侧咀嚼的存在,原因在于偏侧咀嚼对口颌系统的危害更为严重。

综上所述,偏侧咀嚼即使在医师的正确治疗下去除了诱发因素,但肌电结果的异常表明咀嚼肌功能并未得到满意的恢复,迫切需要临床医师提出更多的矫治方法来干预偏侧咀嚼,打破 “病因解除、习惯未除”模式,阻止其对口颌系统产生进一步的危害。