居家脑卒中病人护理分级评估指标体系的构建

丁春戈,张春慧,张振香,梅永霞,林蓓蕾,徐 晖

(郑州大学护理与健康学院,河南450001)

随着医学诊疗技术的提高,脑卒中死亡率下降,幸存者数量增多[1]。国家卫生健康委员会统计数据显示,2018年上半年我国三级医院的平均住院日仅9.5 d,二级医院8.6 d[2],90%以上的脑卒中病人出院后回归家庭或社区[3]。脑卒中病人发病部位、疾病种类、并发症、后遗症多样,其长期照护需求具有一定的特殊性,而现阶段我国社区卫生资源配置不足与浪费并存[4-5],如何有效地应对脑卒中因病致残带来的长期照护问题,实现有限社区卫生资源的最优化利用和精准化护理,成为亟须解决的问题。2016年人力资源社会保障部在《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》中指出积极探索护理需求认定、明确护理等级是精准护理的前提[6]。护理分级自20世纪50年代在美国医院开展应用以来有效匹配了病人需求和医院人力[7];20世纪80年代开始国外学者将护理分级借鉴到社区的慢性病管理,分级方法经历了单一指标评估、复合指标评估和综合评价阶段,有效满足了社区居民的专业化照护需求[8]。目前护理分级评估工具发展较为成熟的典型为美国的国际居民评估工具(international Resident Assessment Instrument,interRAI)[9]及持续评估记录和评价条目集(Continuity Assessment Record Evaluation item set,CARE)[10]、澳大利亚的居民分级量表(Resident Classification Scale,RCS)[11]、德国的 NBA(Neues Begutachtungs Assessment,NBA)[12]、日本的要介护认定调查表[13]、韩国的老年护理对象等级认定调查表[14]、我国民政部颁发的《老年人能力评估标准》[15]等,但此类评估工具均为长期照护的普适性分级工具,尚无法实现对居家脑卒中病人的特异性评估。另外,综合医院的评估标准不适用于居家脑卒中病人[16],单一量表无法综合反映居家脑卒中病人的能力状态和照护需求[17-18],现存评估工具与居家脑卒中病人的照护服务项目无法有效对接[19]等。鉴于此,本研究拟通过文献分析、质性访谈、专家小组会议、Delphi专家咨询构建居家脑卒中病人护理分级评估指标体系并明确各指标权重,旨在为制定科学的居家脑卒中病人护理分级方式,满足其专业化照护需求提供理论依据。

1 方法

1.1 成立课题小组 课题小组由5人组成,其中博士生导师1人、博士2人、研究生2人,研究组成员主要负责课题的设计实施,查阅国内外社区护理分级和脑卒中居家照护相关文献,拟定访谈提纲,对居家脑卒中病人、照顾者、社区医务人员进行访谈,编制专家函询问卷,对专家意见进行汇总分析。

1.2 咨询工具与方法 课题组搜索、鉴别并整理分析国内外有关社区护理分级评估工具及脑卒中常用评估工具,形成居家脑卒中病人护理分级评估指标池;采用目的抽样对郑州市3个社区的10例居家脑卒中病人、6名照顾者、7名社区医务人员进行质性访谈,补充指标池;对文献分析与质性访谈的结果进行汇总整理,经专家小组会议及课题组反复讨论、修改,形成居家脑卒中病人护理分级评估指标体系初稿,并形成专家函询问卷。问卷共包含三部分。①致专家信:介绍研究背景、目的与填表说明。②问卷主体:居家脑卒中病人社区护理分级评估指标体系,包括4个一级指标(生理功能、日常生活活动能力、精神心理状态、社会支持)、19个二级指标、47个三级指标。采用Likert 5级评分法对指标的重要性进行评分,同时设置是否保留指标选项与修改意见栏。③专家情况调查表:包括专家一般资料,以及专家对社区护理、护理分级、脑卒中护理的熟悉程度及判断依据。于2018年6月—9月采用Delphi专家咨询法,通过面对面函询、邮件、微信等方式共发放3轮专家函询问卷。

1.3 专家基本情况 2018年6月—9月共邀请19名专家参与函询,考虑专家的学术背景及专家对脑卒中护理、社区护理、护理分级等方面的经验,按照知识结构、专业特长原则遴选专家。遴选标准:①从事脑卒中护理或社区居家照护相关领域10年以上;②具有硕士学历或中级及以上技术职称;③自愿接受函询且认真负责,全程参与函询。第1轮邀请专家20名,有效回收17份问卷;第2轮为确保专家数量新增2名专家,发放19份问卷,回收17份;第3轮发放17份,回收17份,完成函询的专家共19名。专家来自四川、上海、哈尔滨、天津、郑州5个城市的5所三级甲等医院、4所重点高校、3个社区卫生服务中心;年龄 32~59(45.31±8.79)岁;博士3名,硕士9名,学士7名;中级3人,副高级11人,正高级5人;研究领域为脑卒中康复8名,社区护理3名,护理管理4名,老年护理2名,心理护理1名,安宁疗护1名;工作年限10~38(23.42±10.45)年。

1.4 指标筛选标准 函询问卷回收后由课题组成员进行汇总分析,3轮函询遵守同样的筛选标准:指标满足重要性得分均数≥3.50分,变异系数(CV)≤0.25,满分率≥20.00%,课题组充分考虑专家提出的意见,经集体讨论后确定是否采纳专家意见,对指标进行筛选确定。

1.5 指标权重的确定 采用层次分析法[20],根据各级指标专家函询的重要性赋值均数的差值,参照Satty1-9标度法,进行两两比较,构建判断矩阵;采用乘积方根法计算各指标的初始权重,然后计算指标的归一化权重系数,并采用“乘积法”计算二级指标的组合权重,最后对各个判断矩阵进行一致性检验,以保证其科学性。以临界比值(CR)<0.10为检验标准,对不符合一致性检验的判断矩阵进行修正。

1.6 统计学方法 数据通过双人Excel录入,采用SPSS 21.0软件进行统计分析,运用MATLAB计算权重,专家积极系数采用问卷有效回收率表示,回收率>70%,证明专家的积极性较好[21];专家权威程度(Cr)由专家自我评价系数(Cs)和专家熟悉程度(Ca)的算术平均数计算,即 Cr=(Cs+Ca)/2,Cr>0.7可确保专家函询的准确性;专家意见协调程度通过变异系数(CV)和肯德尔协调系数(Kendall's W)来反映,Kendall's W值越接近于1,一致性越好[22]。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 结果可靠性评估

2.1.1 专家积极系数及权威系数 本研究共进行3轮专家咨询,3轮咨询专家的积极系数分别为85.00%、89.47%、100.00%,表明专家的积极性较高;专家权威系数分别为0.878,0.879,0.879,表明专家的权威程度较高。

2.1.2 专家意见协调程度 3轮专家意见协调程度的Kendall's W均有统计学意义(P<0.05),具体见表1。

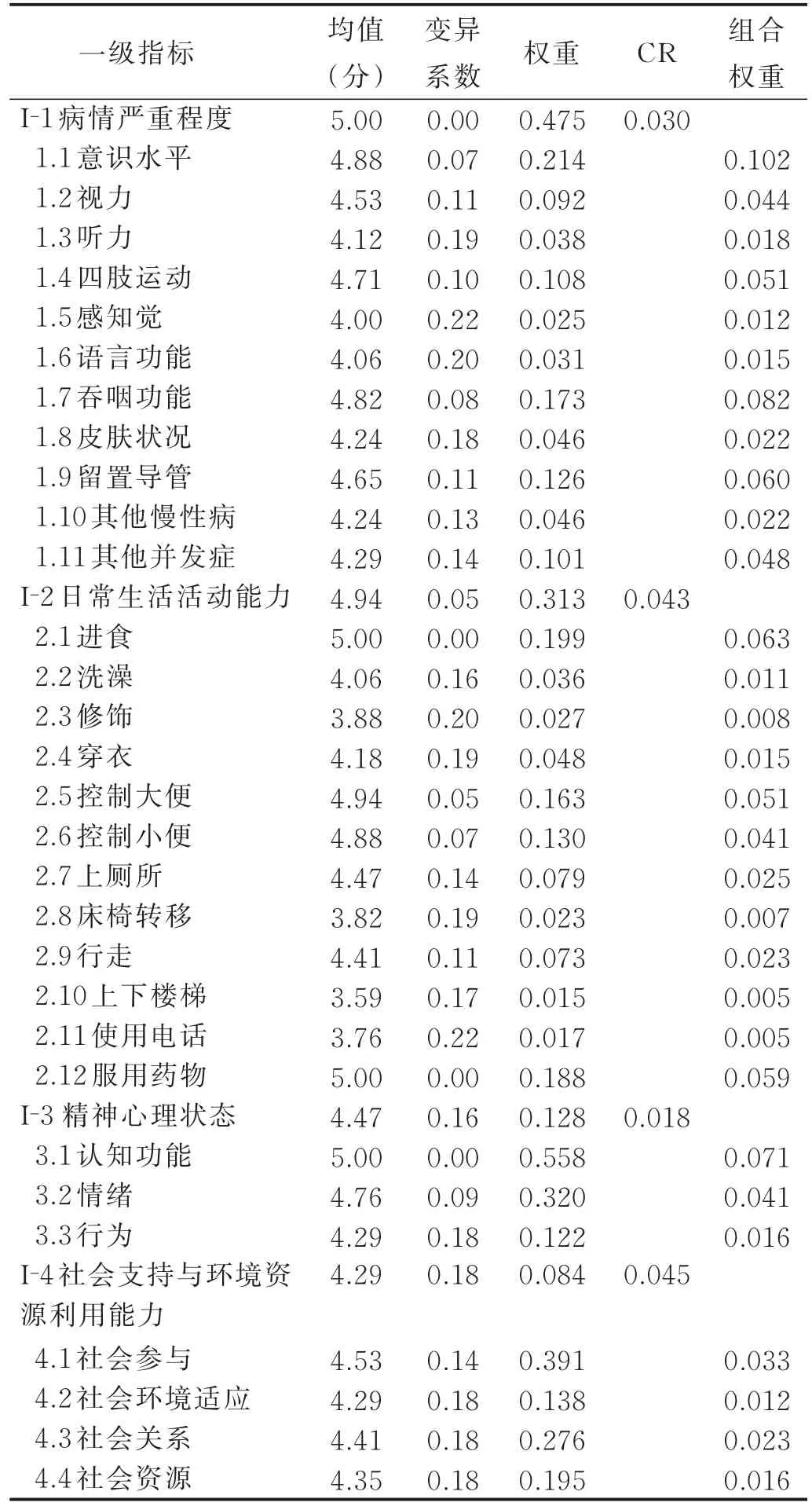

表1 3轮专家咨询专家意见协调程度的Kendall's W及显著性检验

2.2 专家咨询结果 第1轮专家咨询:一级指标的均值、满分率、变异系数均符合筛选标准,但根据专家意见及本研究的理论依据,将“生理功能”修改为“病情严重程度”,“社会支持”修改为“社会支持与环境资源利用能力”。将二级指标变异系数>0.25的条目:“面瘫”“上街购物”“食物烹调”“家务维持”“洗衣服”“乘坐交通工具”“处理财务”予以删除;根据专家意见“视野”修改为“视力”评分标准修改为“能否看清字体或辨认物体”,增加“听力”“其他并发症”两个指标与评价标准;二级指标“营养状况”修改为“吞咽功能”,“循环系统功能”与“呼吸系统功能”合并为“其他慢性病”,将“工具性日常生活活动能力”和“基本日常生活活动能力”合并为日常生活活动能力,虽三级指标的均数、变异系数和满分率大多符合要求,但多位专家指出该指标体系在实际操作过程中可能存在评价指标过大、评价内容不具体的情况,因此对指标内容进行精简,将三级指标更改为评价标准与分值设定,汇总结果为4个一级指标、30个二级指标、110条评价标准,形成第2轮专家咨询问卷。第2轮专家咨询:一级指标未发生改变,二级指标“运动功能”修改为“四肢运动功能”;将“皮肤状况”“留置导管”“其他慢性病”的评分标准予以修改,将“无计0分、有计1分”的评分标准根据具体情况进一步细化;“家庭到社区医院的距离”改为“家庭到社区医院的用时”,评估就医便利程度;将“家庭月经济收入范围”修改为“家庭经济收入是否能有效承担疾病负担”,适当扩充社会资源内涵。第2轮专家咨询修改1个二级指标,修正14个二级指标评分细则,至此形成4个一级指标、30个二级指标、120条评价标准的居家脑卒中病人分级护理评估指标体系。第3轮专家咨询未对指标名称和评分标准进行修改,根据每位专家对一级、二级指标的重要性赋值情况,经层次分析法计算各指标权重系数,并进行一致性检验,结果见表2。

表2 居家脑卒中病人护理分级评估指标重要性赋值及权重分布

3 讨论

3.1 居家脑卒中病人护理分级评估指标体系的权重分析 指标的权重表明该指标在居家脑卒中病人护理分级中的重要程度。一级指标的权重排序为病情严重程度(0.475)、日常生活活动能力(0.313)、精神心理状态(0.128)、社会支持与环境资源利用能力(0.084)。排序结果与研究前期质性访谈结果[23]较为一致,侧面证实指标体系构建科学,与2014年国家卫生健康委员会发布的《护理分级》行业标准[24]一致,与Tuca等[25]研究的早期姑息治疗复杂性预测模型,将症状作为首要关注点较为一致,说明脑卒中病人在居家康复过程中最需关注的仍是病情的严重程度。日常生活活动能力排在第2位,这与师亚等[26]构建的老年长期照护分级综合评价模型应重点参考日常生活活动能力一致,说明日常生活活动能力是继病情因素后需重点考虑的护理等级划分因素。病情严重程度中病人的意识水平、吞咽功能、留置导管、四肢运动功能在护理分级中占有重要意义;进食、大小便控制、服用药物在日常生活活动能力中至关重要;精神心理状态中病人的认知、情绪较行为对护理分级的影响更大;在社会支持与环境资源利用能力中社会参与较为重要,居家脑卒中病人自身的生活态度对居家康复的影响至关重要;其次是社会关系,这说明家庭成员、家庭资源、家庭支持也是影响居家脑卒中病人护理等级的重要因素。

3.2 居家脑卒中病人护理分级评估指标体系构建的意义 2018年4月国家脑卒中防治工程委员会在《关于进一步加强脑卒中诊疗管理相关工作的通知》[27]中指出要实现对脑卒中病人的精准化护理。科学评估是精准护理的前提,居家脑卒中病人的长期照护要综合评估病人的生理、心理、社会、家庭环境、照顾者状况等各方面的功能状态,而目前临床常用的NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale)量表适用于急性期病人,对居家康复的脑卒中病人较不敏感;Rankin修订量表(mRS)仅关注残障程度;Barthel指数仅侧重自理能力[28],无法实现对脑卒中病人的综合评估。欧美国家采用的国际化居民评估工具interRAI[9]对信息化的要求较高,现阶段在我国居家照护中的推广受限;另外,国际功能、失能与健康障碍分类(international classification of functioning,disability and health,ICF)[29]和功能独立性测量工具(Functional Independence Measure,FIM)[30]主要根据照护负担对康复治疗的结局进行评价,用于对住院病人的评估;我国学者肖艳艳等[31]对美国的长期照护评估工具CARE进行了汉化,但其主要用于后急性期病人机构转诊时的评估;澳大利亚的RCS[11]、德国的NBA[12]、日本的介护认定调查表[13]、韩国[14]的老年护理对象等级认定调查表以及我国的《老年人能力评估标准》[15]主要评估老年人的能力等级,无法对脑卒中病人进行特异性评估。因此,构建科学的居家脑卒中病人护理分级评估指标体系是实现精准化护理的前提,也是在分级诊疗制度下将可及专业医疗资源向居家脑卒中病人主动推送的积极探索,对提高社区卫生服务中心的服务能力和服务质量具有重要意义,对指导社区医务人员的随访工作与人力资源分配具有重要作用,对降低脑卒中复发率和再入院率,防止或减轻“因病致贫、因病返贫”的情况具有重要意义。

3.3 指标体系的科学性分析 该指标体系是在文献分析、质性访谈、专家小组会议的基础上,经3轮专家咨询修改形成,专家的积极性与权威系数较高,说明专家咨询的可信度较高,指标筛选严格考虑专家意见并经课题组反复讨论,运用层次分析法进行权重计算,将专家打分进行科学化计算,提高了权重计算的严谨性,一致性检验CR值均<0.1,说明一致性良好,本指标体系涵盖了居家脑卒中病人生理-心理-社会各个方面的问题,有助于实现对居家脑卒中病人的科学性和综合性评估,为居家脑卒中病人的护理分级提供理论依据。

3.4 本研究的局限性 本研究界定了居家脑卒中病人护理分级需评估的病情严重程度、日常生活活动能力、精神心理状态、社会支持与环境资源利用能力的具体指标内涵,并针对各个指标的具体内容做了相关界定与评分细则,但具体分级的分值界定及具体护理等级的判定还需要通过进一步调查进行验证。此外,居家脑卒中病人护理分级的照护内容与规范还需进一步探索与完善,以期实现对居家脑卒中病人的科学化、精准化护理。

4 小结

居家脑卒中病人护理分级评估指标体系不仅是合理划分居家脑卒中病人照护等级、制定护理分级服务内容与规范的依据,亦是在分级诊疗制度下制定家庭-社区联动机制的依据,是解决居家脑卒中病人照护公平性的前提和关键。本研究构建的居家脑卒中病人护理分级评估指标体系具有一定的科学性,该指标体系可对居家脑卒中病人进行综合评估,客观反映居家脑卒中病人功能状态及能力等级,是对居家脑卒中病人实施护理分级进行的积极探索,可为社区卫生服务中心对居家脑卒中病人进行护理分级提供评估标准,具有一定的推广价值,但还需进一步完善与改进,促进居家脑卒中病人的长期护理质量。