马岭镇垮山老滑坡存在性分析

李 奎

(湖南中大设计院有限公司四川分公司,成都 610000)

根据《滑坡防治工程勘查规范》(ZD/T 0218—2006)[1]的规定,老滑坡指全新世以来发生滑动,现今整体稳定的滑坡。目前,中外学者对老滑坡的研究,主要集中在三个方面:①研究老滑坡的形成机制;②研究老滑坡的现今活动性;③研究老滑坡的演变历史[2-3]及工程治理。2013年4月20日,雅安市芦山县发生7.0级地震[4],地震引发了大量的崩塌、滑坡等次生地质灾害[5],给国家和人民的生命财产造成了极大危害,严重影响了灾区人民的正常生产、生活秩序。马岭镇垮山滑坡位于四川省雅安市名山区,受地震影响,该滑坡发生变形。基于滑坡区的地貌条件,推测其可能为老滑坡。

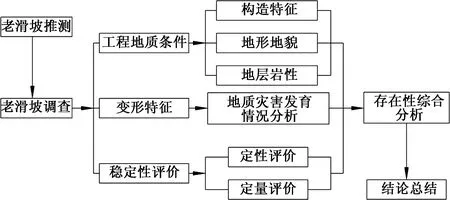

在中外相关研究成果的基础上,针对滑坡开展一系列的勘查工作[6]。首先对滑坡区的构造特征、地形地貌以及地层岩性等工程地质条件进行了详细调查;其次对场地内发育的地质灾害进行调查分析;最后通过对滑坡的整体稳定性进行研究。通过对老滑坡存在的各种证据进行逐一论证并否定,解除了场地内存在有老滑坡的重大隐患,将垮山滑坡的治理变得简单易行。研究思路如图1所示。

图1 研究思路

1 研究背景

马岭镇垮山滑坡位于四川省雅安市名山区,基本情况如下。

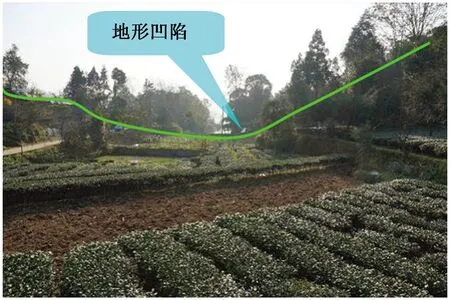

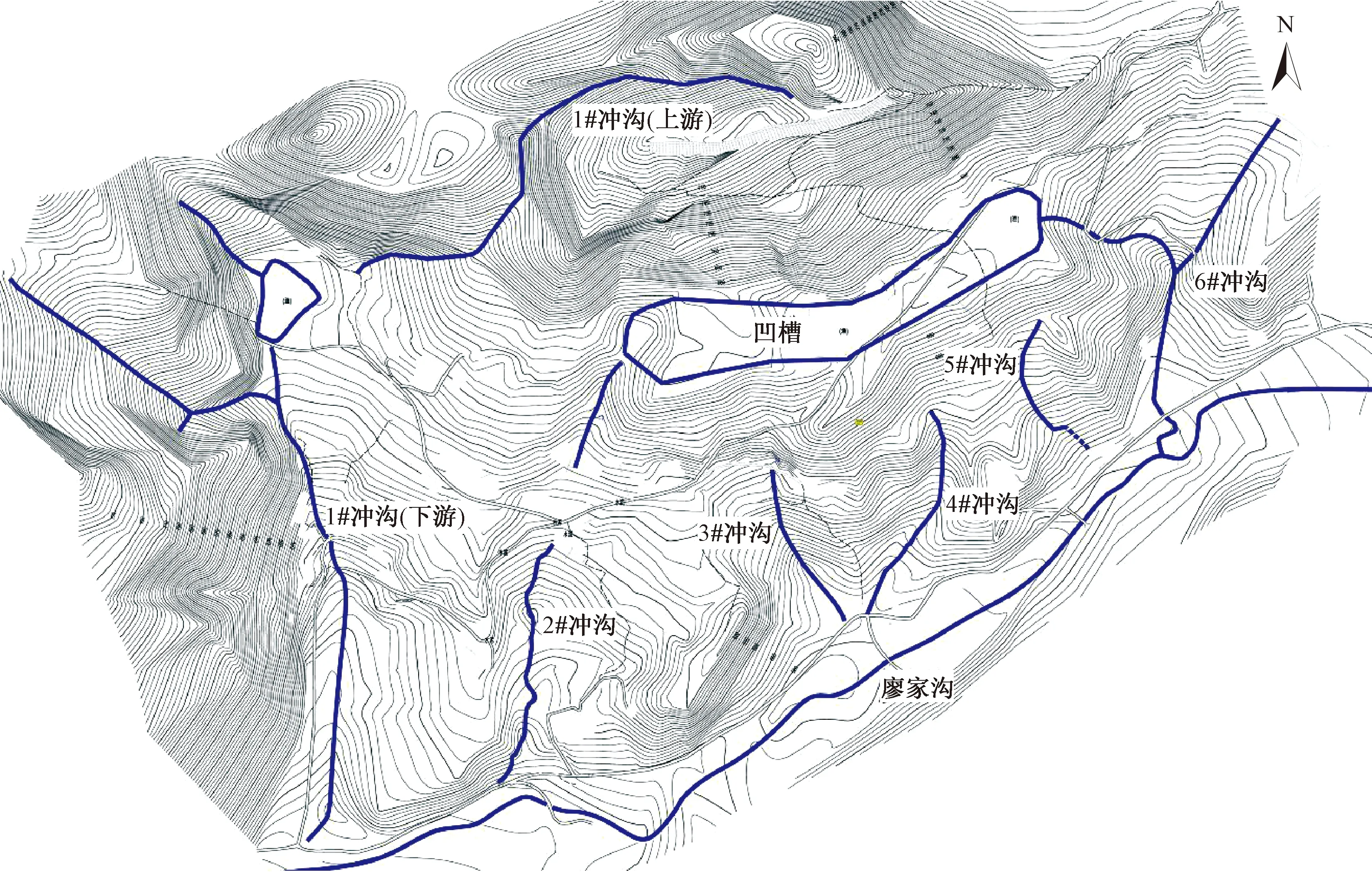

(1)场地内的地貌条件[7]:整体呈“圈椅状”地貌,后缘存在有贯通整个后缘的“凹陷槽”负地形,前缘分布有形似“鼓丘”的山包,在左右两侧有“双沟同源”(图2~图4)。

图2 后缘凹陷槽

图3 前缘鼓丘

图4 老滑坡全貌

(2)整个滑坡区面积约1.5 km2,集中发育多处变形:前缘道路产生裂缝,坡体多处田块下错,后缘局部下错。

(3)通过现场调访,当地老乡反映滑坡区内曾经发生过大规模的垮山。

因此,初步判断垮山滑坡可能为老滑坡,场地内目前发育的多处变形破坏可能为该老滑坡局部复活形成。为此,通过进行大量的勘探以及工程地质测绘工作对其进行查明[8]。

2 老滑坡存在性分析

2.1 构造特征

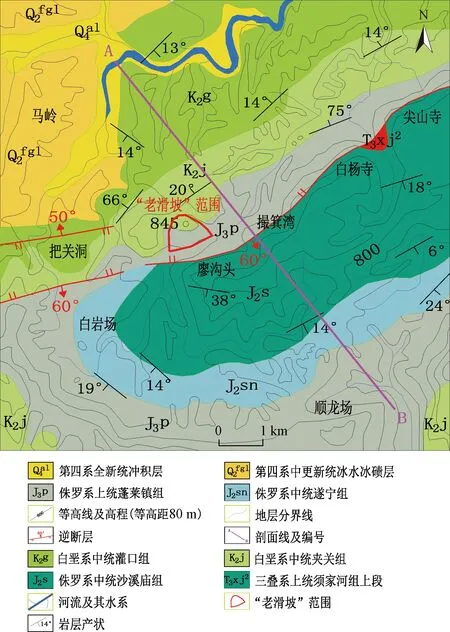

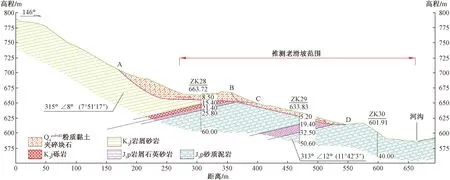

根据收集到的区域地质资料[9]显示:滑坡区出露地层上部为白垩系上统夹关组(K2j)棕红色岩屑砂岩,底部存在有砾岩;下伏侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)岩屑石英砂岩与砂质泥岩互层。两套地层呈假整合接触关系,中间缺失白垩系下统天马山组(K1t)地层。地层产状均倾向北西。在场地北西侧约1 km处及南侧0.1 km处发育两条逆断层:北西侧断层为扬店子逆断层,延伸约11.2 km,断面倾向为北西向,倾角50°,在距滑坡北西侧约1 km处尖灭。南侧断层从滑坡坡脚冲沟穿过,延伸约30.6 km,断面倾向为南东向,倾角60°(图5)。

受场地周围构造作用影响,场地内岩体的结构面主要以层面和节理裂隙为主,层面结合紧密,裂隙较为发育,节理裂隙受南北两侧的断裂带影响优势结构面明显。通过测绘及玫瑰花图[10]分析,区内主要发育2组优势结构面,如图6、图7所示。

图5 滑坡区区域地质

图6 节理裂隙走向玫瑰花图

图7 结构面赤平投影

LX1为构造裂隙,产状50°~68°∠68°~87°,延伸长度多为0.5~3.5 m,局部延伸长度大于5 m,张开度多为2~15 cm,多为无充填,局部充填黏土,裂面起伏,粗糙,线密度1~5 条/m。

LX2为构造裂隙,产状145°~160°∠56°~85°,延伸长度多为0.5~3.0 m,局部延伸长度大于5 m,张开度多为1~10 cm,多为无充填,局部充填有少量黏土,裂面起伏,粗糙,线密度一般2~6 条/m。

图8 滑坡区冲沟分布

结合节理裂隙走向玫瑰花图可知,场地内优势结构面产状为①50°~68°∠68°~87°;②145°~160°∠56°~85°,优势结构面走向为NE、NW。

2.2 地貌条件

滑坡区属于构造侵蚀剥蚀高丘坪岗地貌,斜坡整体坡度15°~20°,整体上从上到下呈陡崖-缓坡-陡坡-缓坡-陡坡的地形特征,坡体内沟道纵横。通过现场调查,场地内发育多条冲沟,其后缘凹槽目前也变为冲沟及水塘。经过调查比对分析,场地内沟道走向多与裂隙走向一致(图8)。

由图8可知,滑坡区内后缘的“凹陷槽”延伸方向为NE-SW,与临近场地的断层走向、区内节理裂隙的优势发育方向近于平行,也与坡脚廖家沟以及1#冲沟(上游)的发育也近于平行。

结合构造条件分析,滑坡区的地貌条件是构造、水文地质条件、新构造运动及其他次生地质作用综合作用的结果。后缘的“凹陷槽”地形也是构造及水文地质条件综合作用的结果,而前缘的“鼓丘”地形则是剥蚀、残积等地质作用综合作用的结果[11],如图9所示。

2.3 地层结构

图9 滑坡区典型工程地质剖面图

通过钻探揭露,滑坡区内岩芯较完整[12](岩芯采取率达到90%以上,岩芯多呈柱状),未见有基岩破碎带、滑带等影响斜坡稳定及滑坡滑动后形成的深层变形形迹[13],如图10所示。

图10 钻孔岩芯

通过对滑坡区以外进行大范围的调查,发现滑坡区与其临近区域未见有层位、产状及层序错乱的情况。且将调查、测绘成果与区域地质资料对比分析,表明滑坡区的地层条件与区域地质条件吻合。

2.4 场地内地质灾害发育情况分析

调查发现,场地内发育5个地质灾害点,均发育于覆盖层崩坡积土层内,且均为浅表层滑坡及变形,但未见有深部滑动迹象,彼此间不存在关联性,均是地形、岩土体特征、水文地质条件及人类工程活动综合作用的结果。在地域性上,这5处滑坡、变形彼此无关联,且相距较远,如图11所示。

2.5 落实调查访问

通过对滑坡区内聚集的村民,尤其是国土监测员、社长及年纪大的老人进行详细的调查访问,确定了当地村民口中描述的垮山主要为山顶位置的砂岩陡坎发生崩塌、错落,而非整体斜坡发生失稳、滑移[14]。

2.6 整体稳定性分析与评价

2.6.1 定性分析

斜坡整体地形较缓,覆盖层多为粉质黏土夹碎块石,其稳定性较好。加之岩层反倾坡内,有利于斜坡的稳定。据现场调查,区内未见整体的、深层次的变形形迹,斜坡稳定性较好。斜坡上部砂岩陡坎地形陡峭,受构造裂隙、卸荷回弹以及风化剥蚀,常发生小规模崩塌及不规则掉块。目前场地内土质斜坡变形多发于陡坡及人类工程活动影响的区域,均为浅表层滑坡及变形,未见有深部滑动迹象。因此,场地斜坡整体稳定性较好,局部受地形、岩土体、水文地质条件以及人类工程活动的影响发生小范围的失稳变形。

2.6.2 定量分析

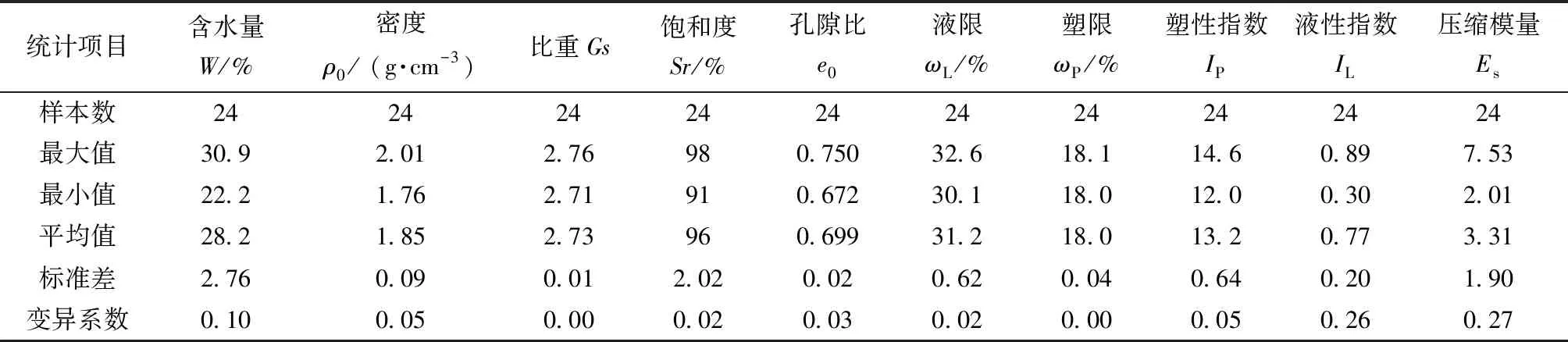

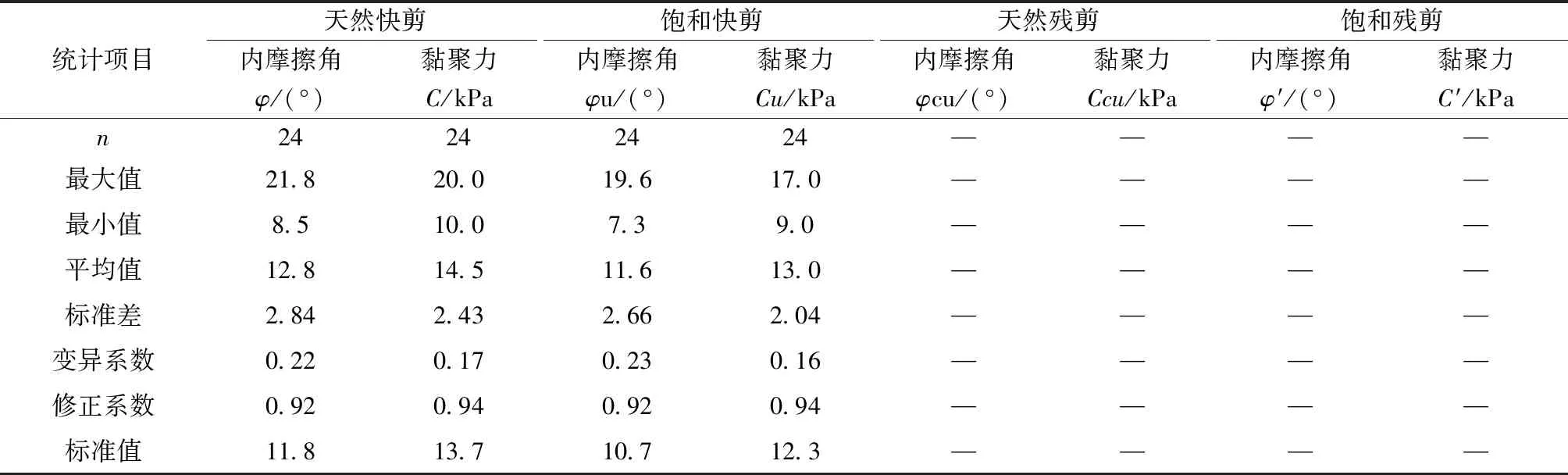

参照文献[15]的方法取土样进行室内试验,室内试验数据统计分析结果如表1、表2所示。结合工程经验,确定粉质黏土夹碎块石稳定性计算参数[16-17](表3)。在选择剖面(图12)进行斜坡整体稳定性计算[18],计算结果如表4所示。

2.6.3 综合分析

根据定性分析以及定量计算可知,斜坡整体稳定。目前场地内土质斜坡变形多发于陡坡及人类工程活动影响的区域,均为浅表层滑坡及变形,未见有深部滑动迹象,且每个变形体之间也不存在关联性。斜坡体上各处均有基岩小面积出露,局部变形对斜坡的整体稳定性影响较小。

2.7 综合判定

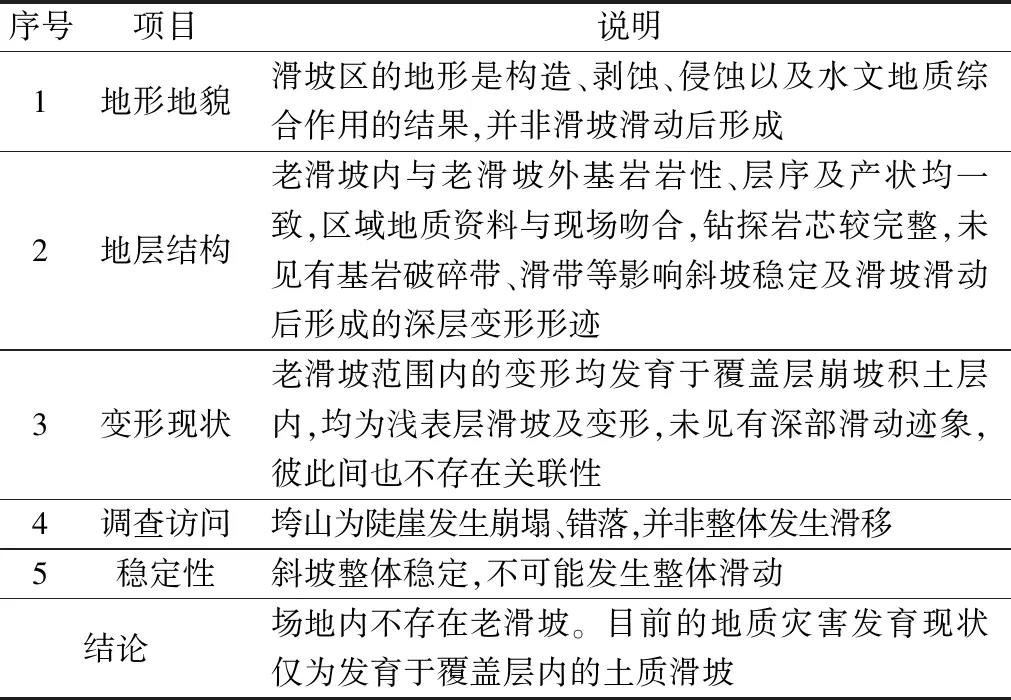

在对垮山滑坡进行了详细的调查工作后,判定垮山滑坡目前现状仅为区内发育五处浅表层覆盖层滑坡、变形,并不存在整体的老滑坡,不存在有深层的变形(表5)。

3 结论

通过现场的地形地貌条件、变形特征以及初步调查,推测垮山滑坡为老滑坡。采用详细勘查手段,从老滑坡的特征出发,逐一分析举证,证明了垮山滑坡不是老滑坡,现场的变形属于局部的浅层变形,不存在深层的滑动迹象。可以得到以下结论。

图11 各地质灾害点平面位置分布

图12 滑坡稳定性计算剖面

(1)从滑坡的基本特征、变形迹象、演化历史以及稳定性评价出发,对老滑坡的存在性进行逐一分析并否定,解除了场地内存在有老滑坡的重大隐患。

(2)老滑坡普遍具有一定的隐蔽性,单一的地形地貌、地质构造等不能作为识别老滑坡的标志,分别从剖面形态、地层岩性、地质构造、水文地质条件、变形特征、演变历史以及稳定性评价等多个方面进行综合分析,能够准确识别老滑坡。

表1 粉质黏土夹碎块石物理性质

表2 粉质黏土夹碎块石力学性质统计

表3 斜坡整体稳定性计算力学参数推荐

表4 斜坡整体稳定性分析计算成果

(3)老滑坡的识别应首先从便于调查的地形地貌、地层岩性、地质构造以及变形特征出发,结合一定的勘探方法、物探手段、稳定性分析以及数值模拟等方法,最后将所有资料进行综合对比分析,才能准确的识别老滑坡。

(4)老滑坡与新滑坡特征明显不同,只有准确的识别老滑坡与新滑坡,才能有针对性的采取工程治理措施。

表5 老滑坡存在性判别