基于水文过程的城市湖泊雨水利用系统的构建方法研究

——以武汉梦泽湖为例

王雪原 周 燕* 禹佳宁 方 磊

城市开发使天然湖泊的供水源大量受阻,导致湖泊在数量与面积上的大幅减少。而湖泊的减少,又加剧了城市内涝的发生。为了改变这种状况,众多城市开始营建人工湖,而兴建的城市人工湖又需要大量的市政补水来填充,实际上城市内涝也未得到有效缓解。本文在研究城市水文过程的基础上,以武汉市梦泽湖的应用研究为例,提出湖泊雨水利用系统的构建方法,予以最大效率地利用雨水来补充城市人工湖水源,同时减少城市内涝的发生。

风景园林;雨水利用系统;城市水文过程;城市人工湖

天然湖泊主要的供给水源是雨水、周边地区径流、地下水、其他连接湖泊水体。在快速城镇化的背景下,湖泊绿地被不断侵蚀,现有湖泊数量在短短几十年内急剧减少[1],同时城市地下水位不断下降,仅剩的一些内陆湖泊大面积回补地下水,又使仅存的湖泊面积不断缩小[2]。

在消费主义的开发模式下,城市建设的人工湖泊设计大多从使用功能与景观美学的角度出发,较少考虑对于周边地区雨水径流的收集[3]。建成区内原有的湖泊难以通过收集周边地区径流的方式补水,故难以维持水量平衡,河湖补水量成为城市的一大需水压力[4]。在城市湖泊缺水的同时,大量的地产开发建设使得不透水面积比重不断增加,导致径流加快、洪峰值增加,极端天气时易发生城市内涝。

城市内部的雨水不应被当下单一目标的工程性设施快速排走,解决城市内涝问题的关键在于为城市内部的水文过程匹配合适的消纳空间[5、6]。通过重建城市湖泊天然的补水方式来增添湖泊补给水源来源,不仅能够以可持续的方式减轻湖泊补水压力,同时也可通过空间调整强化其径流过程及集水能力以达到缓解城市内涝的作用。

1 当下城市湖泊雨水利用应用现状

对于城市湖泊雨水的利用,大多城市延续绿地雨水利用的方法及内容。基于与城市绿地雨水利用相关基础理论,何丹在对北京地区公园绿地雨水利用的研究中提出雨水设施在北京地区的适应性调整和雨水利用设计方法[7];符健在城市公园雨水利用研究中总结了雨水利用的途径和措施[8];王大乐则探讨了城市绿地雨水利用的景观化设计方法,将集雨功能与景观通过地形、水体、植物等相结合[9];黄忠臣与闫苹所在团队申请了滞留式生态树池的专利,利用树池达到对雨水渗透、净化的目的[10]。

在实践上,我国目前已初步建成诸多对于雨水利用的项目,例如北京北小河公园采用雨水和中水作为日常维护用水,配合节水技术,达到“清水零消耗”的目标[11]。早在2009年,哈尔滨群力公园就尝试利用汇流的雨水恢复退化的湿地,同时解决城市雨洪排放问题[12]。纵观我国城市湖泊雨水利用现状,大多以城市公园内基本要素作为切入点,将雨水利用技术结合铺装、绿地、水景和建筑四个方面进行设计。这种方式无法满足湖泊的需水量,同时也未充分发挥湖泊对城市内涝的雨水消减能力。

城市中的天然湖泊多为自然形成的洼地,能有效汇集周边的雨水。在城市湖泊的规划设计过程中应遵循城市范围内的水文过程,通过对其引导进行集水结构设计,充分发挥湖泊的雨水利用潜力。

2 基于水文过程的城市湖泊雨水利用系统景观设计方法

城市湖泊雨水利用系统,是指通过城市湖泊水文循环过程和景观系统的耦合所形成的景观结构与实体物质。该系统的建立首先对城市湖泊空间边界进行界定,同时判别水文循环过程的空间边界,通过识别集水单元汇水通道依次确定汇水单元、汇水小区、子汇水小区边界,依据水文过程确定主导功能区,将城市湖泊的水文过程转译为以雨水利用为目标的场地空间约束条件,叠加整合景观结构,确定场地内土地利用方式及空间结构布局,匹配与水文功能相适的景观细部与水文管理设施,形成完整的城市湖泊雨水利用系统设计。

2.1 城市湖泊空间边界区划及水文敏感区识别

2.1.1 城市湖泊水文过程空间边界区划

城市湖泊水文过程空间边界是由城市湖泊所在区域地形所决定的闭合地形单位,可以借助DEM地形模型、GIS汇水模块等定量分析软件,提取出合适的城市湖泊的集水单元地理空间边界。

2.1.2 城市湖泊集水单元汇水通道识别

城市湖泊所在区域集水单元汇水通道识别可以借助定性经验判断、DEM数值模拟、GIS汇水分析等手法,基于城市湖泊区域地形条件,提取出城市湖泊集水单元汇水过程的空间通道。

2.1.3 城市湖泊汇水小区识别与边界区划

汇水小区识别与边界划分可以依据城市湖泊汇水通道的空间分布,分析支持汇水网络系统的构成,区划出城市湖泊汇水网络的子汇水系统等级,重点分析城市湖泊规划红线范围内各汇流通道的服务范围,得出城市湖泊规划红线范围内的子汇水小区。

2.1.4 水文过程主导功能区的识别

对于水文过程主导功能区的识别,应对城市湖泊水文循环过程的降雨、径流、汇流、下渗、蓄积、蒸发等环节所依托的不同空间与载体进行分析,以城市湖泊雨水利用功能的目标为导向,调整土地利用方式以弱化或强化水文过程。可依据雨水产流空间的分布条件,分析出各子汇水区内的产流区域和径流汇集的雨水蓄积空间分布,结合土地利用性质识别确定雨水径流通道,同时依据城市湖泊的地形条件与土壤覆被条件,判断入渗主导的功能区分布,就此将城市湖泊的水文过程转译为以雨水利用为目标的场地空间约束条件。

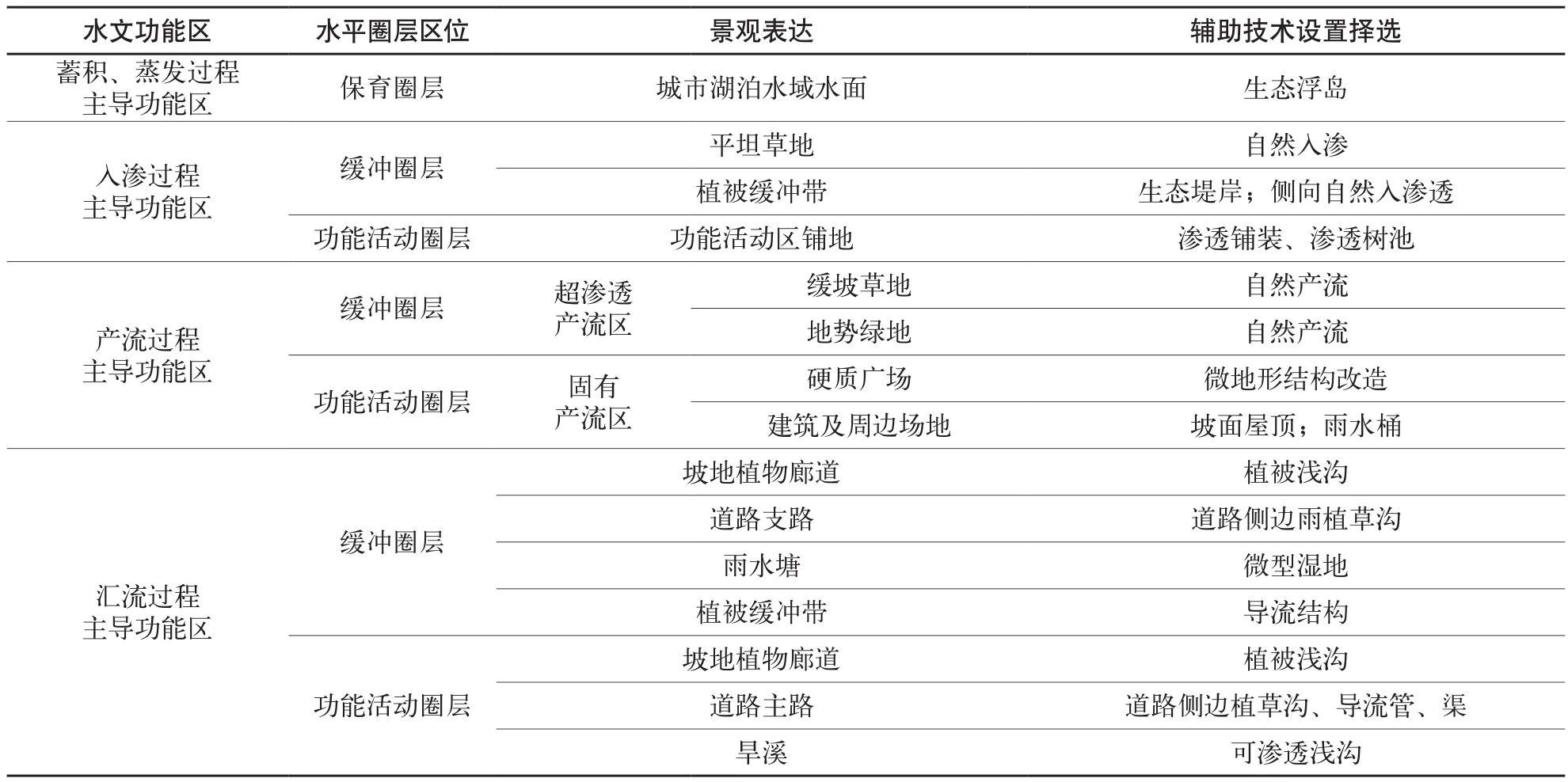

2.2 与城市湖泊水平景观结构的叠加整合

受景观生态的基本原理和城市湖泊水体内聚性的影响,城市湖泊在水平维度上实现“保育区—缓冲区—活动区”三级的圈层结构,是公认较为稳定的水平结构组织方式,有利于保护城市湖泊生态系统。将基于水文过程的城市湖泊的水文空间约束条件和城市湖泊的三级水平结构进行叠加分析,推导出在城市湖泊不同的空间与用地功能导向和城市湖泊水文过程保护的双重约束下,景观格局的“斑块—廊道—基质”的不同单元在城市湖泊场地上的镶嵌水平与空间分异。在城市湖泊水文过程中,不同的水平圈层区位有着不同的景观表达方式与所对应的技术设施(表1)。

表1 城市湖泊水文过程对应圈层结构与景观表达匹配技术设施

2.3 景观细部设计与水文管理技术设施配置

景观细部是对实现景观空间具体功能的设施、材质、装饰、植物、小品等的景观技术设施配置。基于城市湖泊雨水利用结构设计的结果,将其土地利用区划与空间结构组织结合具体的水文管理技术设施,可以促进特定地水文功能的增强,达到城市湖泊雨水利用的目的。

根据城市湖泊的水文过程的场地主导水文功能,可以将水文管理技术设置分为渗透技术设施、导流技术设施和存储技术设施三类进行具体索引(表2)。

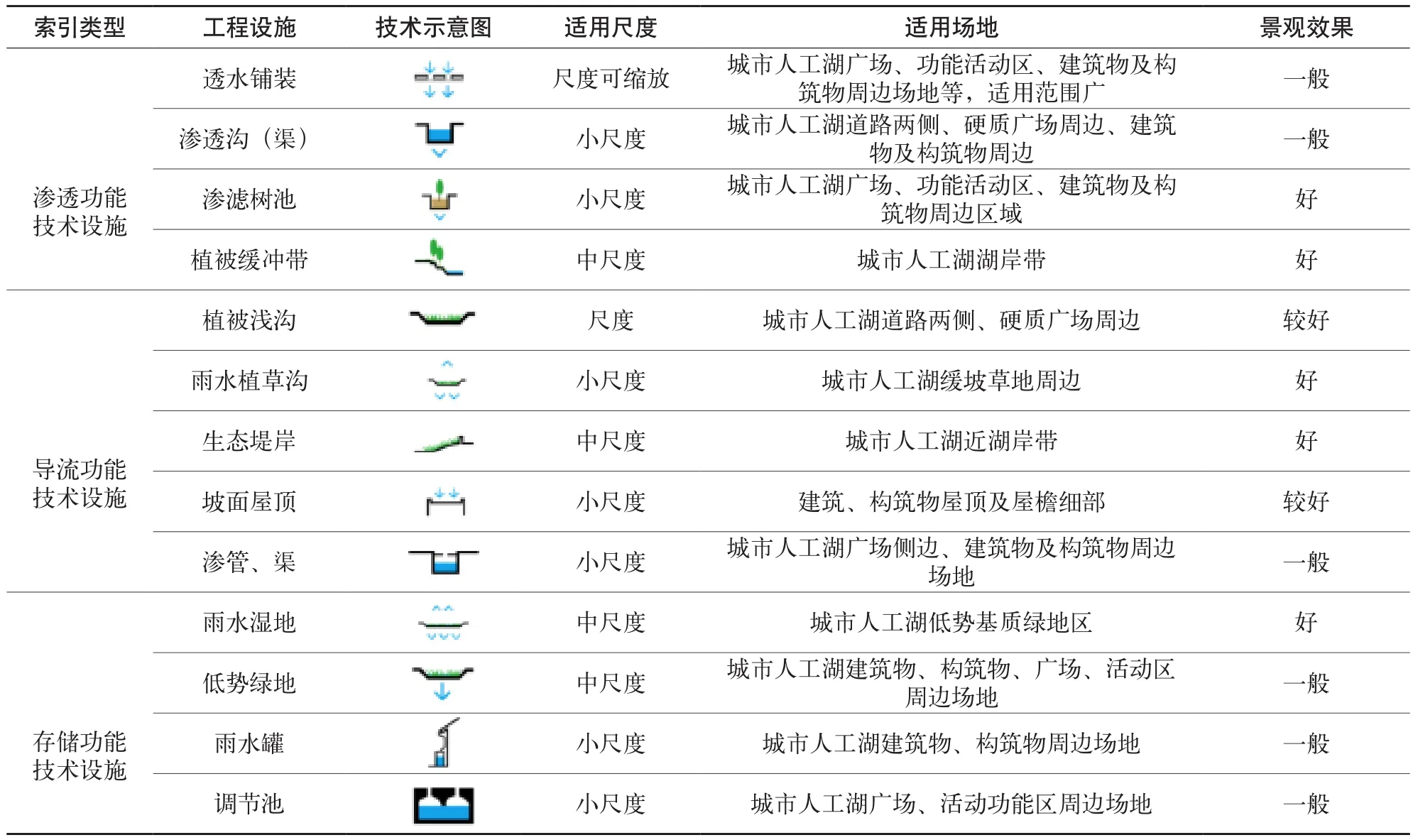

由此可知,城市湖泊雨水利用系统结构的设计,是建立在对水文整体过程的识别与场地主导水文功能的合理组织下的景观结构与景观土地利用方式区划(图1)。同时形成的与特定水文功能匹配的场地水文管理技术设施索引,作为城市湖泊雨水利用结构景观细部设计的技术基础。城市湖泊雨水利用系统从城市人工湖主导功能区入手,结合游憩需求下城市人工湖水平景观结构,对入渗、产流、汇流三大主导功能区进行了识别和设计,继而将城市人工湖敏感区与景观水平结构叠加分析,对于景观缓冲区和景观活动区进行水文敏感区识别,以寻求适配的技术索引。该系统综合地考虑了城市湖泊水文过程的空间界面需求和城市湖泊景观水平结构的一般组织方式,以及与景观系统其他功能的协调配合关系,实现了在城市湖泊景观场地中对水文过程的植入,以结构性的设计达到雨水利用的目的。

3 城市湖泊雨水利用系统景观设计方法在梦泽湖案例中的应用研究

3.1 梦泽湖水文景观设计基础条件分析

研究目标位于武汉市王家墩中央商务区,基地周边未来将建成集商务办公、商贸、文化娱乐、博览、居住等多功能于一体的城市综合体(图2)。梦泽湖作为一处水域面积超过3/4以人工湖为主体的城市公园,未来将成为周边的集中汇水区。梦泽湖周边市政排水管网采用雨污分流制。据规划,梦泽湖共有4个市政雨水排口,承担周边90 hm2面积的城市空间雨水调蓄任务。

表2 水文管理景观技术设施索引表

1. 城市湖泊雨水利用系统结构组织图

2. 梦泽湖周边用地结构分析

因梦泽湖公园详细规划建设所处阶段问题,本文在进行场地内部分析时,仅针对一期工程的规划覆盖面积。基地内部地形周边高中心低,高程变化在18.37 m~25.00 m之间,高差约6.63 m,场地总体比较平坦,坡度多在0~6°之间。

3.2 梦泽湖集水潜力分析

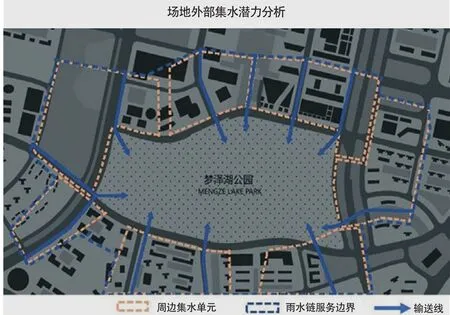

集水设计是此次在地实验的重点,由用地分析知公园外部城市用地标高普遍高于园内,结合市政雨水管网汇水规划给出的场地外部的汇水区域分布与市政雨水排水口和现状外部空间结构综合分析辨别周边集水单元边界与集水潜力状况(图3)。

基于上述GIS分析,继续对城市湖泊汇水区域进行划分。采用“八向法”(D8算法),即基于ARCGIS来提取水文要素信息,完成对汇水区边界的划分。其基本原理为将中心栅格单元的8个领域栅格编码,通过计算中心栅格与领域网络的最大距离权落差来确定流向,流向为相邻的8个栅格单元中坡降最大的一个栅格单元中心,然后规定一个栅格单元的水流方向用一个特征码表示。东、东南、南、西南、西、西北、北、东北被定义为有效的水流方向,分别用1、2、4、8、16、32、64、128这8个有效特征码表示,然后用有效特征码表示中心栅格的水流方向,具体原理如图4。

3. 梦泽湖周边场地汇流结构分析

4. 汇水小区区划原理D8算法示意图

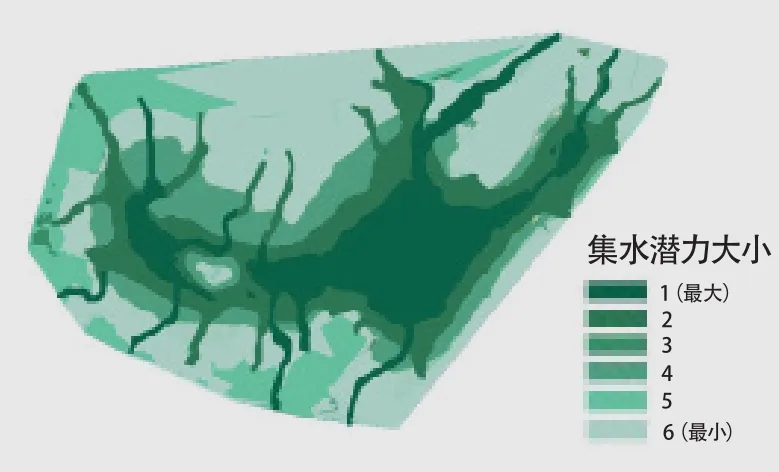

分析汇流方向后,通过不断地模拟和实验,将汇流累积量的阈值确定为5000,提取出研究区域范围内的数字水系,也就是径流路线,并与场地现实水系做对比检验和修正,分析场地周边的集水能力,确定周边径流入渗路径与入渗量大小,对集水潜力做出判断(图5)。

3.3 梦泽湖集水结构设计

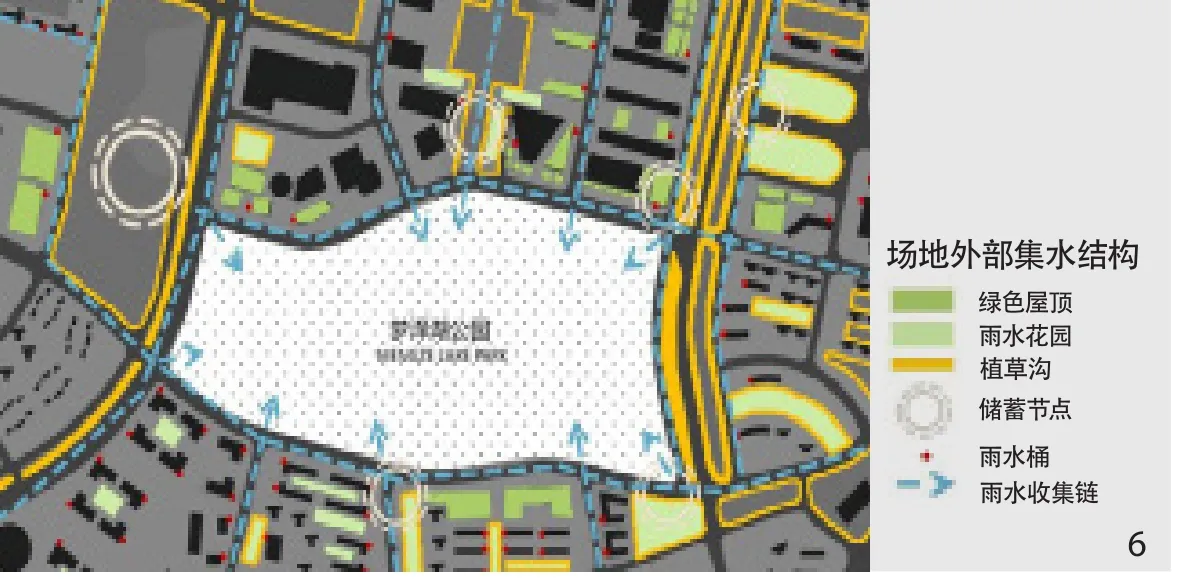

基于外部集水潜力分析得出外部集水结构(图6),包括了10条雨水收集链,该链条将可能建成的绿色屋顶、雨水花园、植草沟、储蓄节点和雨水桶串联起来,作为外部地表径流的导流路径为梦泽湖公园补充外部水源。

基于内部集水潜力分析得出内部集水结构,确定内部子汇水区的分布,即集水线、产流区,以及地下径流流向与汇水节点的分布。在各子汇水区中,产流区的流水通过集水线汇入下渗区,渗透收集后多余的水流成为地下径流,通过地下径流的流线组织最终进入湖体。

3.4 梦泽湖景观系统集水方案设计

结合前期分析,研究确定梦泽湖公园内外部集水单元的汇水过程,识别出产流、汇流的主导功能区,并与公园三大景观结构(功能活动区、缓冲区和水面保育区)相互叠加,得出景观设施布局结构(图7)。

对项目进行细部设计,其中,与水量平衡相关的集水系统的设计分为地表集水系统和地下集水系统两个部分。地表集水系统根据前期集水功能区的识别,判断出各个功能区的主导功能,结合景观功能,设置集水设施。将这些设施在场地中有序组织,达到对地表径流的引导与收集。

地下集水系统则与下渗设施相关联,由地表的下渗设施对瞬时径流进行渗透收集,来不及下渗的水分就进入地下集水系统,通过雨水管线进行导流并在交叉处设置地下集水池,最终水流汇入湖体。

5. 梦泽湖(一期)场地内部集水潜力示意图

6. 梦泽湖外部集水结构设计

7. 梦泽湖公园(一期)水量保持景观设计方案

4 总结与讨论

近年来国内城市湖泊对于城市雨水的利用大多从城市公园内基本要素作为切入点,将雨水利用技术结合铺装、绿地、水景和建筑等方面进行微观设计。而在湖泊区域范围内,通过对空间结构设计实现集水功能的研究较为缺乏。场地地形作为空间的骨架,很大程度决定了降雨后发生的水文过程,为水文过程匹配合适的空间载体,能够对城市湖泊雨水利用功能的发挥起关键作用。

本文以城市湖泊为研究对象,以发挥雨水利用功能为目标,通过城市湖泊的水文循环过程与景观系统物质空间的耦合关联,提出的城市湖泊雨水利用系统构建方法,丰富了城市湖泊设计方法体系内容。该方法不仅能在场地内维持稳定的水文过程,发挥雨水利用功能,辅助达到湖体水量平衡;更为周边硬质建成区提供集水功能,缓解雨水径流压力,作为城市雨洪调蓄的水生态基础设施的一部分,以低碳可持续的非工程性方法提高了城市对于环境变化的适应力。

梦泽湖在地实践检验了城市湖泊雨水利用系统设计流程的可行性,进一步完善方法论内容。然而人们对于规律的认识和把握总是会随着实践的深入而不断发展,梦泽湖项目发挥雨水利用功能的量化检验仍待进一步的研究。

——以长春市天安第一城海绵城市专项为例

——以武汉港西汇水系统为例