产教融合背景下“互联网+”协同育人平台构建研究

李友余

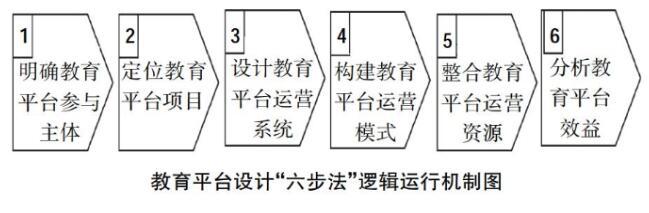

[摘 要] 围绕产教融合背景下如何构建职业教育协同育人平台,提出了基于系统性设计思维的“六步法”逻辑路径分析框架;侧重对如何开展主体要素定位、利益诉求梳理以及平台运营系统设计进行逻辑性剖析,为产教融合相关支撑平台的构建提供一些借鉴和思考。

[关 键 词] 产教融合;协同育人平台;六步法;逻辑路径

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)13-0034-03

2019年,我国高职计划扩招100万人,实际招生增量为115万人。职业教育需要适应经济环境、产业环境、行业环境等新常态的发展,在培养模式方面由数量向质量转变,由高职院校单点培养模式向校企、校校、校行、校内跨专业多元化、多层次主体参与的协同育人模式转变。

一、前言

(一)高职扩招面临配套资源瓶颈,急需利用“互联网+”精准构建协同育人平台

职业院校普遍面临扩招配套资源短缺问题,利用“互联网+”教育信息技术搭建协同育人平台,实现时间空间、物理空间等多重维度扩容,已成为当前缓解师资、教室、实训资源等教育资源短缺问题(扩容问题)、提升职业教育教学质量(提质问题)、深化产教融合提升协同育人效能问题(增效问题)的有效支撑手段。

(二)“双高计划”全面实施背景下,如何设计有效的协同育人新机制全面提升人才培养质量

打造多方协同、高效可行的协同育人模式,聚集优质产教资源,形成办学特色。而构建起互联不同培养主体、不同形式的课程、不同场景的“互联网+”教育平台运行机制,对实施协同育人模式具有重要的支撑价值。

本文通过机制创新整合“科-产-教”多方资源,探索产教融合背景下协同育人平台的构建思路与运行机制,探讨扩招背景下“互联网+”协同育人教育平台(以下简称“教育平台”)的独特价值、有效运行机制的构建逻辑,为职业院校产教融合支撑平台建设提供参考解决路径。

二、“互联网+”教育平台的逻辑运行机制构建

本文借鉴系统性设计的理论,提炼协同育人教育平台设计的“六步法”逻辑路径,为不同教育平台的设计提供逻辑运行机制分析框架(下图)。

(一)明确各参与主体及利益诉求

对“互联网+”教育平台进行系统性设计,首先要明确谁是平台中的参与主体,通过梳理利益诉求和资源画像,构建教育平台价值网,设置价值整合—流通—转化—共享机制,精准连接线上、线下不同的参与主体,实现资源的高效流动和低成本交换,以实现教育平台价值的最大化。

1.参与主体角色分析

教育平台的设计将突破传统以院校为单一的主导主体、以学生为被动接受主体这一模式,需要引入社会资源和其他参与主体,其边界已扩延到行业以及用人企业或其他商业性机构。参与主体涵盖院校、行业、企业、科研机构、地方政府、专业(群)等,需要对可能参与到平台建设运营的主体逐一分析,包括担负的职能角色、参与运营事务等。

2.参与主体利益诉求分析

基于教育平台建设的基本目标,是整合线上线下各类行业、企业、院校、商业性教育机构的优质教育资源元素,此说明,平台的利益相关者将包括院校、行业、企业、商业性教育机构、受教育者(院校学生和其社会学员)。不同主体的具体需求可以分析如下。

(1)院校的价值需求:院校对教育平台的价值需求,是打破不同院校、校企之间的事务界限,促进育人资源在不同主体之间流动,从协同育人的角度直接对接行业和企业,为用人单位提供具有竞争力、适合企业发展和需求的人才;盘活高校智力团队,将知识转化为服务;解决扩招资源短缺、学校高质量发展高端产业资源融入人才培养环节不足等问题。

(2)行业的价值需求:行业通常以协会的形式出现,其对教育平台的需求主要是通过与院校合作,為其企业成员提供基础性人才培养、输送以及其他类型的知识服务,提高协会的服务质量和社会影响力。

(3)企业的价值需求:用人企业在教育平台中属于最直接的人才需求者,企业对平台的价值需求是通过低成本获得匹配其业务以及主业定位的、具有良好职业素养的高技术技能型人才,另外还对智力服务具有一定的需求。

(4)其他商业性机构的价值需求:商业性机构是教育体制外、不同于普通高校的具有盈利目的的机构。商业性机构对平台的需求,是通过进入平台,获得对生源(包括在校生源以及社会生源)的二次培养和后续深度培养、就业以及联合院校对行业和企业提供各类与人才职业有关的有偿服务。

(5)受教育者的价值需求:接受教育的群体包括以院校内在校的广大学生以及社会上需要继续提升个人专业、技能、职业、学历等各类需求的在职人员。在平台的初期发展阶段,其主要群体仍然以在校学生为主。受教育者对平台的价值需求包括能够以最小成本、最高效率搜寻和接受适合个人职业目标的各类基础性课程以及职业性课程教育,并能对接到与职业匹配的用人企业。

(二)定位“互联网+”教育平台项目

建设“互联网+”教育平台项目,需要对其建设目标和建设价值进行精准定位,以期发挥各方作用、满足诉求,形成可持续运营的平台。

1.项目目标定位

建设教育平台项目的目标是在以高校为主导、以其他商业机构(企业、教育机构)为利益相关者,为协同育人的机制建设、办学的制度建设以及整合校企、校校、校行、校内跨专业等多元化、多层次的参与主体在资源整合、资源流动方面形成一个基于互联网、联系线上微课、慕课以及线下教育执行者、教育设施的数据化应用技术平台,为协同育人的制度创新提供新的实现机制。

2.项目价值定位

项目为高校创新开放办学的协同育人培养模式、实施机制改革战略,创新和设计更具包容性、实用性、数据化管理的教育信息技术应用提供试行性的实践,从而为促进高校教学理念和教育模式包括教学手段、教学方法、教育设施的应用改革,推进信息技术与高校人才培养的深度产教融合,提高人才培养质量,提供实用性的参考价值。

(三)设计“互联网+”教育平台运营系统

根据“互联网+”教育平台的项目定位,需要针对性设计教育平台的运营系统。从平台的系统构成分析,运营系统主要包括以下三方面。

1.人才培养系统

人才培养系统是对校内学生以及在职社会学员进行专业或职业培养的在线服务和管理系统。包括在线报名、费用缴纳、接受咨询、课件的上传、课程的安排、考核方式以及各类课程素材的管理等事务,都可以通过人才培养系统来实现,其中最重要的是,学生可以在线报名后,选择与其距离最近、最方便的教学点接受线下教育或直接网络学习,此即为“互联网+”教育模式。

2.教育管理系统

教育管理系统是对师资团队以及知识服务团队以及受教育者进行服务管理的系统,其模块功能主要包括师资团队的选聘和考核、工作安排、日常记录、人才俱乐部的管理功能以及对行业企业的人才需求、人才招聘等事务进行管理。

3.知识服务系统

知识服务系统是支撑知识服务团队对行业和企业提供各类智力技术服务的管理系统,基于盘活高校以及社会其他教育机构的智力资源,并考虑到行业和企业除了对人才有需求以外,也具有对经营管理、技术咨询、工程项目等形式的服务需求,设置知识服务系统,该系统模块主要是知识服务团队的工作管理、项目方案管理、团队成员选聘考核、客户的需求管理等。

(四)构建“互联网+”教育平台运营模式

鉴于教育平台涉及行业以及企业等主体,甚至会引入一些商业机构。依照商业规则,参与主体投入的资源将得到合理的回报,教育平台的运营资源投入将决定对平台运营的参与主体的利益分配机制、交易关系界定以及各类流程的设计,影响到平台运营的成本以及收益的构成,由此可设计平台的整体运营模式,此为整个平台运行机制的基础。运营模式的设计涉及三个方面。

1.确定参与主体的利益关系

设计平台的运营模式,首先是要确定参与主体的利益关系,在教育平台突破传统的仅仅以院校为中心业务边界后,引入了包括企业、商业性教育机构以及社会在职人员等多元化主体,其利益诉求将非常复杂,由此首先需要根据不同的参与主体对平台的价值需求,以期确定其交易或交换的利益关系,并进一步对价值交换的业务结构进行设计。

2.描绘业务结构

教育平台的业务结构是指对业务的安排和资源的分配,以形成不同主体之间相互协作以及高效分工的逻辑性设计。对业务结构进行精准描绘,将促进平台上的主体之间合理分工和职能分离,并保障了合作效果的最大化以及推动资源在平台上实现低成本的流动、交换和转化。

3.设计运营流程

设计教育平台的運营流程,是指在确定平台的参与主体后,对主体的各类活动以节点和动作进行表述,形成业务流。在运营流程中,将包括参与主体、业务客体、业务活动、业务流向等。在教育平台的整体运营中,将形成以教育平台为核心,围绕着平台,实现院校、企业、行业以及受教育者、其他机构等主体的价值需求、资源利用以及产出,设计全景流程。流程的设计是否合理,是决定平台运营效率高低的重要影响要素。

(五)整合“互联网+”教育平台运营资源

教育平台的运营资源涉及基础设施、参与主体、创新制度、资金以及可交换的知识资源等。对有关资源进行整合和获得,是维持平台正常运营的保障。

1.盘点平台资源

根据教育平台的运行机制设计思路,需求注入支撑平台运行的资源,对高校而言,其资源主要有完整的课程体系、专业性的师资力量以及大规模的生源、可供使用的大量教育基础设施和政府部门提供的平台建设资金;对行业而言,其拥有大量的企业成员、对接其他社会机构以及对这些企业成员和机构在人才方面的需求具有深度认知,并能调动和集中行业内各企业的资源;对企业而言,其拥有的资源包括可供投入的资金、各类人才需求的市场信息,另外还具有与市场对接的专业技术;商业机构包括教育机构则提供社会在职生源,具有大量专业性的职业师资,可提供与院校不同的职业性课程,并且提供实用性的市场人才需求方案,可以克服院校与人才市场对接程度差、匹配度不高的弊端。

2.整合平台资源

通过设计平台机制来获取平台资源,对平台资源可以运用购买、租赁、协议以及利益分成等多种方式进行。对平台的系统开发,需要以院校为主体,以购买或租赁的方式或与软件开发商合作开发等混合所有制的方式来获得;对于学生培养,院校则可以定点培养、统一培养的方式与和行业、企业开展协作,资源可共享;对于在职社会学员的培养,则可用和商业性教育机构以联合培养、收费适合分成的方式进行;对于行业和企业资源,则由行业收集其企业在知识服务和人才培养方面的需求,由师资或知识服务团队为企业提供各类有偿或公益性服务;对于商业性教育机构,则可以以委托购买、协议等方式获得资源。

(六)分析“互联网+”教育平台效益

教育平台综合效益包括“互联网+”教育平台的教育效益、经济效益、社会效益等,由于协同育人属于综合性的教育体制机制改革,其具有高度的复杂性,在评估平台的综合效益方面,既要考虑到从公益性的人才培养角度重点关注教育效益,也要从企业和行业获得匹配性人才的角度,考虑其人力资源管理的经济效益,另外从其他参与机构的角度,则包括多维度的社会效益。

1.教育效益

教育效益表现为以高效率、低成本的管理和经营对闲置资源进行深度开发利用和配置,从而实现对人才的高质量培养,并匹配人才需求方以及市场的需求。评估教育效益应该从用人企业和行业作为客户的视角进行,以驱动院校对人才的培养转型到以市场需求为导向的开放式培养方向。

2.经济效益

平台作为开放性知识服务和教育的资源集合体,需要打破传统的公益性体制,适当考虑到经济效益,特别是针对平台的日常运营维持费用以及对社会人员进行有偿服务和行业企业提供智力服务等业务,都涉及经济效益。对经济效益进行评估,需要考量到不同主体的资源投入度、参与程度以及平台正常运营支出和回报等多个指标,在公益性与盈利性方面达到平衡。

3.社会效益

教育平台促进传统教育由线下向线上与线下结合的教育模式转变,其作为以公益性为主、兼顾商业性的开放式平台,需要考虑到其综合社会效益,社会效益包括社会人员通过平台获得教育和职业提升的综合收益、行业对平台的综合评价以及平台在传播正面信息和文化传递方面对社会的正面影响效应。

三、“互联网+”教育平台的系统运行机制分析

教育平台的系统运行机制是指平台的设计者与主导者通过系统性设计路径构建平台后,该平台具备对线上及线下的资源要素相互对接与交互作用、对信息内容进行数据化处理等功能,并为此制定规则,这可从平台五大参与方对平台的运行机制进行分析。

(一)协同师资团队

师资团队由不同院校、不同专业的院校教师以及行业或企业的专家组成。在教育平台运营过程中,师资团队与受教育者、行业协会以及平台系统实现联动,提供培养服务。在运行机制方面,首先是师资团队将其师资名单提供给平台,由平台进行统一在线管理,随后师资团队将在线课件和课程素材传输到平台系统中,由平台统一发布。

(二)行业协会

在教育平台中,行业协会与平台系统、师资团队以及用人企业三方直接产生业务联系。行业协会对平台提出协同育人的培养需求,平台收集师资团队设计的相关培养方案,并提交行业协会;在培养的实施方面,协会联系师资团队,安排企业参加培训或参与各类招聘项目。另外,行业协会还收集企业会员的有关服务需求,并将这些需求转化成可由平台提供的服务项目,同时也将平台的各类服务推介给企业。

(三)企业

用人企业主要和行业协会、知识服务团队、学生以及平台发生业务联系。首先,用人企业可以从行业协会方面获取各类服务项目或者对行业协会提出需求,也可以向平台提出各类人才培养需求或知识服务需求,随后平台对企业提供各类在线服务或安排知识服务团队进行深度专项服务,包括提供技術研发以及管理方面的解决方案,而企业则对知识服务团队支付一定的费用。在对学生的业务方面,企业可以提供就业或创业项目。

(四)学生和社会学员

学生和社会学员在平台中与企业、平台、师资团队以及知识服务团队以及人才俱乐部有直接的业务联系。学生可以通过平台注册和发布求职信息,并且在企业就业。另外,可在线报名参加各类培养课程,以获得师资团队的指导和从平台中获取各类学习素材;具有资质的优秀学生还可申请加入人才俱乐部。

(五)知识服务团队

知识服务团队主要由高校专业师资、企业以及其他商业教育机构的专家组成,其主要与平台、企业以及人才俱乐部发生业务联系。在运行机制方面,有关业务包括知识服务团队设计各类服务项目和服务方案,并向平台备案;接着平台向行业协会或企业直接推介有关服务项目,在企业确定相关服务需求后,知识服务团队向企业提供咨询或技术方案服务,并收取报酬。另外,知识服务团队还可以接受人才俱乐部推荐的兼职人员作为业务助手参与服务,对兼职人员支付费用。

四、结束语

基于“互联网+”的协同育人教育平台属于中观和微观维度,既需要中观层面的机制创新,又要微观层面的服务项目落地,才能形成PDCA闭环。本文力图突破当前对教育技术的研究多数集中在微观与技术性应用的界限,探索教育由信息功能向平台升级的战略路径与视界,并试图提供一个新的分析框架与基础范式。本文综合考量不同主体对信息资源的需求体验,建立合理、高效、资源高度整合的运行机制,为解决扩招资源短缺和构建终生学习服务体系如何构建“互联网+”支撑平台提供参考路径,对“互联网+”创新创业教育平台、产教融合信息服务平台等载体平台建设具有指导价值。

参考文献:

[1]米高磊,郭福春.“双高”背景下高职专业群建设的内涵逻辑与实践取向:以浙江金融职业学院为例[J].高等工程教育研究,2019(6).

[2]马廷奇.高职院校扩招与高职教育高质量发展[J].中国职业技术教育,2019(33).

[3]温辉,金继承,郭毓东.科教融合助推创新人才培养[J].中国高校科技,2019(3).

编辑 张 慧