慢性萎缩性胃炎病证结合模型大鼠肝组织病理及功能变化*

李 诺,李依聪,张 玮,卫博文,苏泽琦,丁 霞,李 健**

(1. 北京中医药大学中医学院组织胚胎学教研室 北京 102488;2. 北京中医药大学附属东直门医院 北京100700;3. 北京中医药研究院 北京 100029)

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是以胃黏膜腺体萎缩、减少为主要特征的消化性疾病,如果得不到及时有效治疗,可发展为胃癌前病变(precancerous lesions of gastric cancer,PLGC)进而转变成胃癌(gastric carcinoma,GC)[1]。早期胃癌的临床隐匿性较高,多数患者确诊时已处于中晚期,治疗和预后均不理想。因此,在慢性萎缩性胃炎阶段积,极有效的干预治疗成为防治胃癌前病变及胃癌发生、降低胃癌死亡率的重要措施[2]。

中医学无CAG 的名词,可归属为“胃痞”“胃脘痛”“反酸”“嘈杂”等范畴,其病因复杂多样,通常与外感六淫邪气、饮食内伤、情志失调、劳逸过度、素体脾胃虚弱等单一或者综合因素有关。临床观察发现,脾虚证是CAG 最常见的证候类型,且贯穿整个病程[3]。以健脾为主的中医治法及方剂对CAG 的治疗有确切的临床疗效[4],其作用机制亟待揭示。然而,因为缺少稳定可靠的脾虚CAG 病证结合动物模型,与之相关的中医基础理论内涵、方剂作用原理等研究很难深入。

通常意义上的实验动物模型是指疾病分类指导下的单纯疾病模型,缺少中医证候因素,很难照搬使用到中医药作用机制的研究中。因此,病证结合动物模型的研制成为新医学时代科学研究的关键环节。本课题组在已有文献资料的基础上,创建了CAG“四因素”综合造模法,即N-甲基-N-硝基-亚硝基胍(MNNG)为主、叠加雷尼替丁、水杨酸钠、饥饱失常四个因素,成功制备了CAG 病证结合动物模型[5-6]。该方法不仅缩短了造模时间,而且提高了模型复制的成功率。

中医学认为,“脾”是脏象学说中的重要组成部分,是脾胃学说的核心[7]。探讨“脾”的本质,己成为继承和发展祖国医学的重要课题。“脾”乃气血生化之源,后天之本,脾虚则运化不利,水谷精微输布失常。同时,脾与五脏六腑在功能上相互影响,《脾胃论》曰:“元气之充足,皆由脾胃之气无所伤,而后能滋养元气;若胃气之本弱,饮食自倍,则脾胃之气既伤,而元气亦不能充,而诸病之由生也”,这说明脾病会引起很多脏器系统的病变。现代医学认为,“脾”不仅与食物的消化、吸收和转输精微(谷精)有关,还涉及消化、内分泌、免疫、代谢等多系统和脏器,尤其与消化系统功能和能量代谢密切相关。肝脏作为人体最大的实质器官,参与食物消化吸收,糖、脂代谢等过程。脾虚时,肝脏出现一系列病理和功能改变,有研究表明[8],脾虚时肝脏蛋白激酶C(PKC)活性明显升高,从而促进糖原代谢;脾虚大鼠肝组织线粒体功能、结构、数量等改变,导致能量代谢障碍[9-10]。

在前期工作的基础上,本研究拟探讨CAG 病证结合模型大鼠肝脏功能及组织病理学的变化特征,为CAG 的本质以及脾虚与肝脏之间关系的研究提供实验资料和新思路。

1 实验材料

1.1 实验动物

Wistar 大鼠,雄性,30 只,体重(80±10)g,购自北京斯贝福实验动物技术有限公司,许可证号:SCXK(京)2014-0010,饲养于北京中医药大学实验动物中心(SPF级)。动物实验方案经北京中医药大学实验动物伦理委员会审批通过。

1.2 试剂与耗材

N-甲基-N-硝基-亚硝基胍(MNNG),购于梯希爱(上海)化成工业发展有限公司(货号M0527),水杨酸钠(国药集团化学试剂有限公司,批号30169317),盐酸雷尼替丁胶囊(石药集团欧意药业有限公司,批号:331131001)。电镜样品制备及石蜡切片、过碘酸-Schiff试剂、硝基蓝四氮唑、HE染色相关试剂和耗材均购自北京益利精细化学品公司。丙氨酸转氨酶(ALT)、天冬氨酸转氨酶(AST)试剂盒,购自南京建成生物工程研究所(货号:C00921和C001021)。

2 实验方法

2.1 CAG病证结合大鼠模型制备及评估

CAG 病证结合大鼠模型制备按照本课题组已有方法[5-6],简要叙述如下:Wistar 大鼠 30 只,随机分为 2组(正常对照组10 只,模型组20 只)。采用以MNNG为主的“四因素”综合造模方法处理模型组大鼠。在造模28周时,采用中医诊断学的方法记录大鼠的行为学和形态特征(量表见附件)。以大鼠出现懒动、食少、形体消瘦、大便湿润或者稀溏、爪色淡白少光泽不润的程度评分。进而从中抽取10只大鼠,取胃和肝组织行相关指标的检测。40周时停止造模,重复上述工作。表征比率为阳性表征数与总数之比。

2.2 血清ALT和AST水平检测

造模28 周和40 周时,将待观察和取材的动物禁食24 小时(自由饮水)。2%戊巴比妥钠(0.2 mL/100 g)腹腔注射麻醉后,经腹主动脉取全血,静置30 min后,离心获取血清(3000 r·min-1,10 min),用全自动生化仪检测血清中ALT、AST含量。

2.3 胃和肝组织病理学检测

切取大鼠胃体和肝大叶组织,一部分行常规石蜡包埋、切片、HE 染色;另一部分肝组织,行常规冰冻切片、组化显色。其中,过碘酸-Schiff试剂(PAS)显示肝细胞内糖原的分布,硝基蓝四氮唑(NBT)显示肝细胞内琥珀酸脱氢酶(SDH)的分布。组织病理切片用光镜观察、摄片。

2.4 肝组织超薄切片透射电镜观察

切取1 mm×1 mm×2 mm 肝组织,经预冷的2.5%戊二醛固定12 h,1%锇酸双重固定2~3 h 后,行常规脱水、Epon812环氧树脂包埋、超薄切片、醋酸铀-柠檬酸铅电子染色、透射电镜观察、摄片。

2.5 数据分析及统计学处理

采用SPSS20.0 统计软件进行数据分析,并用Graphpad Prism5.0 软件作图。所有计量资料以均值±标准差()表示,资料分析前进行正态性检验。多组间比较采用单因素方差分析(One-Way-ANOVA),如果方差齐,则用LSD 法和Dunnett 进行分析;若方差不齐,则用Tamhane′s T2进行分析。P<0.05为有统计学意义。计数资料数据以率表示,组间比较用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 CAG病证结合大鼠模型评估结果

造模20周大鼠胃组织病理学检测结果表明,胃黏膜层腺体数量减少、胃壁固有层变薄、未见肠化和异型增生改变,研究结果提示:造模20 周大鼠处于慢性萎缩性胃炎病理阶段,与课题组前期的实验结果一致。造模32周时模型组大鼠胃壁显著变薄,胃腺数量显著减少,伴有明显的肠上皮化生和异形增生病变,提示:造模32 周大鼠呈胃癌前病变病理阶段(结果未展示,见本课题组发表论文[11])。

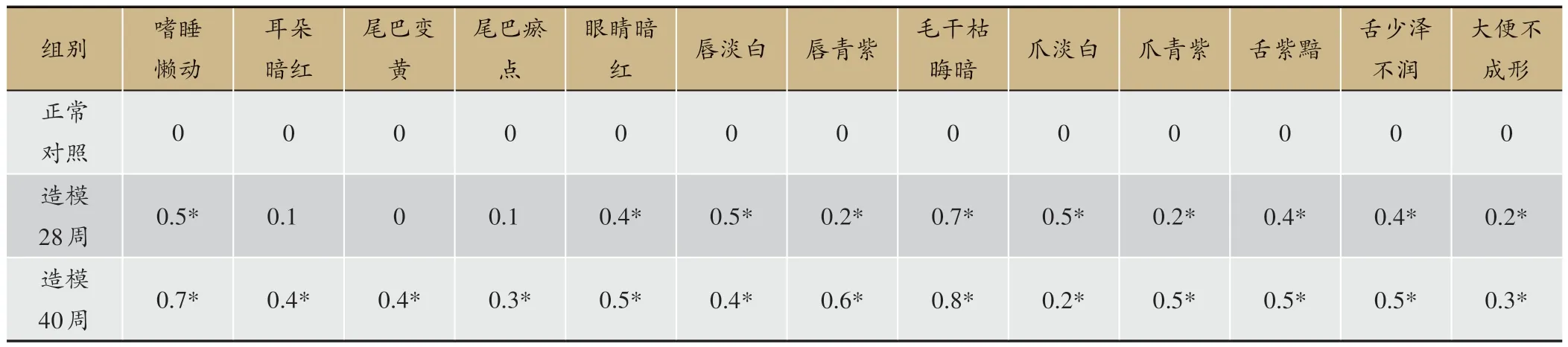

脾虚证测评结果(见表1)可知:造模28 周大鼠偏嗜睡懒动、眼睛暗红、毛干枯晦暗、爪淡白、唇淡白、舌紫黯、舌少泽不润,大便不成形,与正常对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),可评估为脾气虚证;而造模40周大鼠偏嗜睡懒动、耳朵暗红、眼睛暗红、毛干枯晦暗、爪青紫、尾巴黄有瘀点、唇青紫、舌紫黯、舌少泽不润、大便不成形的证候,与正常对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),特点以脾虚为主,兼有血瘀。

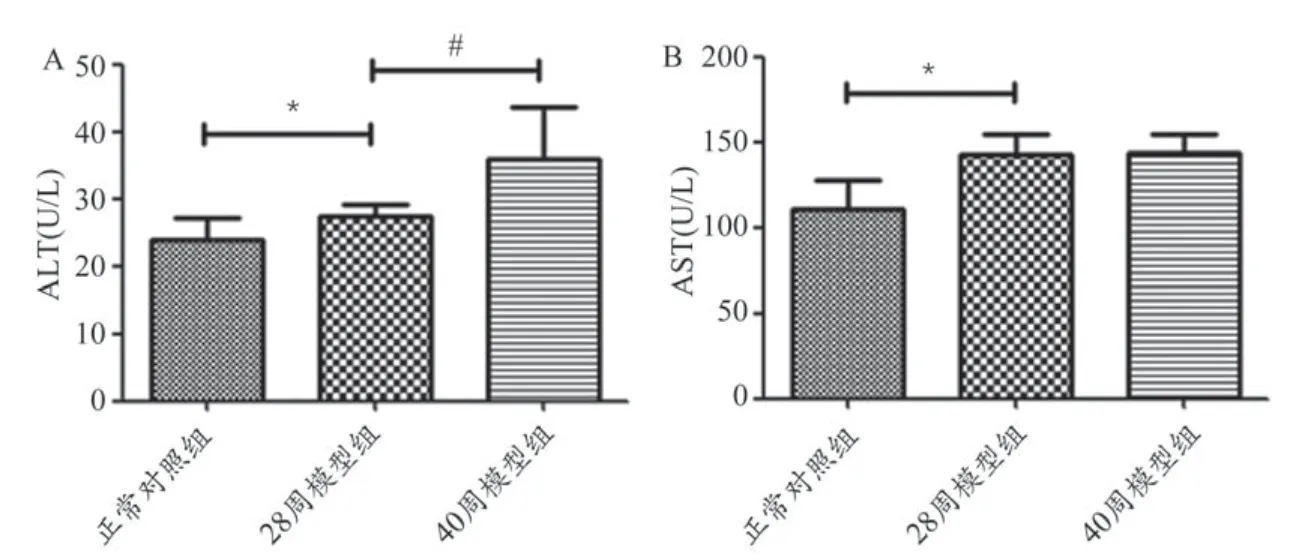

3.2 大鼠血清ALT、AST含量检测结果

与正常组比较,造模28 周时大鼠血清ALT 和AST水平显著增高,差异有统计学意义(P<0.05)。与造模28 周比较,造模40 周大鼠血清ALT 水平仍显著增高,差异有统计学意义(P<0.05),而AST水平没有显著改变,如图1。

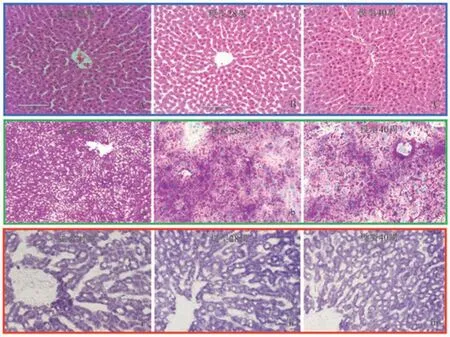

3.3 大鼠肝组织病理学检测结果

肝组织石蜡切片、HE 染色结果表明,正常大鼠肝小叶结构完整,肝细胞索呈放射状排列整齐,肝细胞形态正常,见图2A;造模28 周时,肝细胞索排列紊乱,肝细胞肿胀,如图2B;造模40 周时,肝细胞萎缩,肝血窦变小,炎性细胞数量增多,见图2C。肝组织冰冻切片过碘酸-Schiff 显色,肝糖原呈红紫色。染色结果表明,正常大鼠肝细胞糖原分布均匀,见图2a;造模28周时,肝组织呈现斑状糖原缺失区,见图2b;造模40 周时,肝组织糖原缺失区显著扩大,见图2c。肝组织冰冻切片NBT 显色,琥珀酸脱氢酶呈蓝紫色颗粒。染色结果表明,正常大鼠肝组织着色均匀、染色深,见图2i;造模28 周时,肝小叶中央静脉周围细胞着色变浅,提示琥珀酸脱氢酶含量减少,见图2ii;造模40 周时,肝组织整体着色浅,中央静脉周围颜色更加浅淡,提示琥珀酸脱氢酶含量显著减少,见图2iii。

表1 脾虚CAG模型大鼠证候量化表征比率统计结果(n=10)

图1 大鼠血清ALT和AST水平检测结果(,n=10)

3.4 大鼠肝组织超薄切片透射电镜观测结果

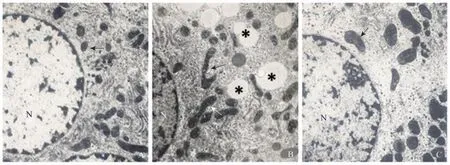

透射电镜观察,正常组大鼠肝细胞电子染色均匀,细胞核大而圆、核膜完整,胞质内有丰富的线粒体、内质网和糖原颗粒,见图3A。造模28 周时,肝细胞内线粒体肿胀、变形,内质网减少,糖原颗粒减少,胞质内出现空泡样改变,见图3B;造模40 周时,肝细胞内线粒体肿胀、膨大、数量显著减少,内质网显著减少,糖原颗粒数量显著减少,见图3C。

图2 大鼠肝组织病理改变光镜观察结果(×400,标尺示100 μm)

图3 肝组织透射电镜观察结果(×10000)

4 讨论

CAG 病因复杂、临床症状无特异性,现代医学对CAG尚无疗效肯定的治疗方案[12]。中医学基于辨证论治、病证结合理论,对CAG 有理想的疗效,不仅缓解临床症状,而且显著改善病变程度和进展。通过临床观察及查找相关文献发现,慢性萎缩性胃炎根据脏腑辨证方法辨出的证型当中属脾胃虚弱型最多见。丁成华等[13]以中医理论为基本点,将文献研究与数据挖掘相结合,对2000-2010 年间发表在中国知网和维普中文期刊数据库的文献整理筛选,从中选出符合标准的7317 例病例进行回顾性研究分析,初步了解证候分布情况,方法上以中医药为主诊治慢性萎缩性胃炎的文献进行整理,总结证候出现频率大小依次为:脾胃虚弱证>肝胃不和证>脾胃湿热证>胃阴不足证>胃络瘀血证,其中脾胃虚弱证出现频率最高,占36.27%,说明脾胃虚损是最主要的病机。郑保平[14]认为,“脾胃虚弱”为慢性萎缩性胃炎(CAG)及其癌前病变的发病之本,基本证型有脾胃气虚、脾胃虚寒、脾胃阴虚;“邪踞胃脘、久酿成毒”是CAG 及其癌前病变发展、演变的病理基础和关键因素,常见证型有湿热中阻、痰湿困脾、气滞血瘀;“脾(胃)肝同病”是CAG 及其癌前病变必然的病机特征;“脾虚及肾”是CAG 及其癌前病变病机演变的转归,有脾肾阳虚、肝肾阴亏两型;“脾虚络阻、虚实夹杂”是贯穿CAG 及其癌前病变始终的基本病机。宗湘裕等[15]将CAG 辨证分为脾胃虚弱证、脾胃湿热证、肝胃不和证、胃阴不足证、胃络瘀血证。脾胃虚弱证偏多而胃络瘀血证偏少可能与CAG 发展阶段有关。

然而,因缺少稳定可靠的中医CAG 病证结合动物模型,中医药治疗CAG 的作用机制尚不明确。脾虚证动物模型是最早被研究的中医证候模型之一。研究者采用苦寒泄下、耗气破血、劳倦过度、限量营养、药物处理(利血平、硝酸钴、水杨酸钠)等方法成功的制备了脾虚证实验动物模型[16-19]。在临床实践中,“病、证、症”三者相互依存、同步演化,割裂“病、证、症”之间联系的动物模型显然不能满足中医理论内涵及方剂作用原理等研究的需要。

本课题组采用MNNG 为主的“四因素”综合造模法,通过改进造模因素之间组合方式,缩短造模时间的同时也提高了模型成功率。然而,CAG 大鼠肝功能及组织病理学的变化尚未受研究者关注,相关实验研究仍是空白。本课题探讨了造模28 周、40 周CAG 病证结合模型大鼠肝功能及肝组织病理学的变化规律,研究结果显示:CAG 大鼠肝功能受到一定影响,肝糖原合成和储备能力下降,肝细胞线粒体肿胀、变性、氧化磷酸化作用受到影响。从文献中得知,脾虚证大鼠肝糖原明显低于正常大鼠[20],葡萄糖激酶(CK)mRNA表达水平下降,CK 活性下降,导致肝糖原合成减弱,分解加速,糖异生增强,并减少了肝脏和其他外周组织对葡萄糖的摄取和利用,从而使肝葡萄糖输出增加[21];SDH 是糖有氧氧化的关键酶,位于线粒体内膜上的一种膜结合酶,是链接电子呼吸传递和氧化磷酸化的枢纽之一。实验性脾虚证大鼠肝组织SDH 含量降低,氧化磷酸化效率下降,可能和线粒体结构、功能破坏密切相关[22]。上述形态变化直接影响肝脏物质代谢和能量代谢的平衡,影响机体营养物质的输布和能量的供给,诱发机体一系列生理、生化功能失衡,能部分解释中医脾虚证的临床表现。

脾虚证实质的研究一直是热点研究领域,各种学术观点碰撞、交汇,至今仍是一片迷惘。已有的研究并未局限于脾与消化系统的关系,涉及免疫、内分泌、线粒体、人体正常菌群等各个方面,使得中医脾的概念更泛化和复杂[23-25]。从另外角度,本研究证实,脾虚影响肝脏物质代谢功能,为中医临床从脾论治相关疾病提供了实验资料。从这个意义上,基于病证结合动物模型,研究者能更好的探究脾虚证的“物质—能量—信号转导”规律,有助于研究中医脾实质及健脾方剂的作用原理。