抗感染药物的临床应用不良反应分析

李玉冰 杜 颖 孙 艳

(大连市友谊医院,辽宁 大连 116001)

在临床治疗中,药物治疗在临床中的占比率比较高,因感染而导致发病的患者数量越来越多,因此患者入院治疗期间,医院临床采用抗感染药物进行治疗,患者的临床治疗效果显著[1]。但随着临床对抗感染药物的运用量越来越大,部分患者在用药后出现了不良反应,影响了患者的临床治疗效果,同时也对患者的身体健康造成严重的危害[2-3]。为了有效控制患者不良反应发生,我院临床针对选取的1500例使用抗感染药物后发生不良反应的患者进行分析,通过对患者发生不良反应的表现、用药途径、用药种类等因素分析,明确患者发生不良反应的原因,在临床用药期间加强监督管理,进而将药物对患者的损伤程度降到最小。以下是我院具体的分析报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本次研究对象为我院选取的1500例患者,上述患者均使用抗感染药物后发生不良反应,患者选取时间为2016年6月至2019年6月。其中男性患者764例,女性患者736例,年龄2~87岁,平均(45.83±3.26)岁。

1.2 方法:根据患者的相关资料进行整理分析,对患者的用药途径、抗感染药物的类别、患者的不良反应表现、不良反应的类型等进行分析。

1.3 统计学方法:采用Excel统计表格,对引起患者不良反应的相关因素进行分析。

2 结果

2.1 引起患者不良反应的用药途径分析:在临床治疗中,用药途径主要分为静脉滴注、口服、肌内注射、外用、皮下注射等,1500例患者中,进行静脉滴注的患者例,占比为42.13%(632/1500),口服抗感染药物的患者例,占比21.67%(325/1500),肌内注射使用抗感染药物的患者例,占比15.33%(230/1500),外用抗感染药物的患者例,占比12.33%(185/1500),皮下注射使用抗感染药物的患者例,占比8.53%(128/1500)。其中,静脉滴注引起患者不良反应的发生率最高,其次为口服抗感染药物引起的不良反应占比率。

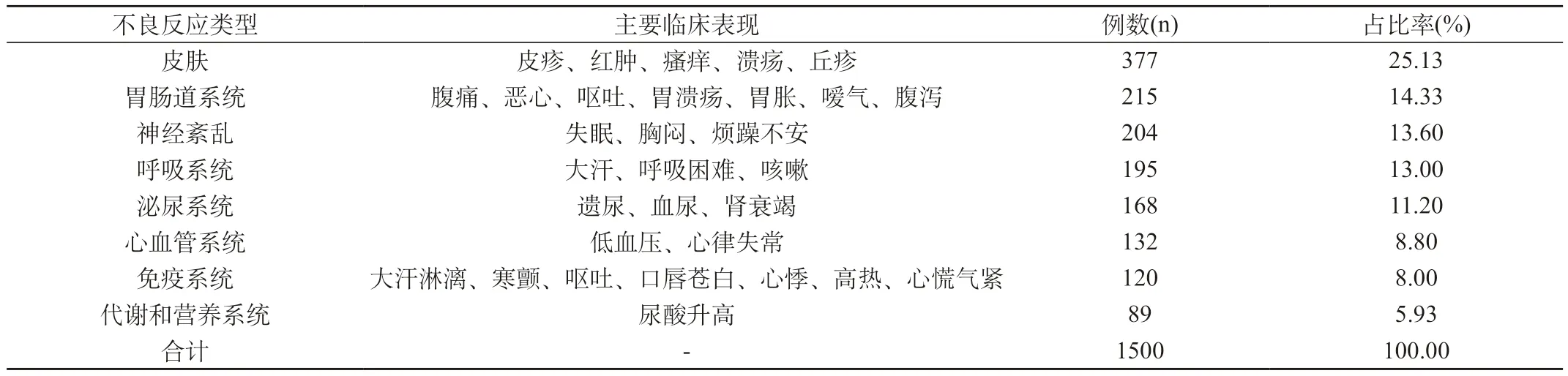

2.2 引起抗感染药物不良反应的类型和具体的不良表现:在抗感染药物临床应用中,不良反应的类型主要包括皮肤、胃肠道系统、神经紊乱、呼吸系统、泌尿系统、心血管损害、免疫系统、代谢和营养系统等类型,其中皮肤方面发生不良反应的占比率最高,为25.13%。患者主要表现为多汗、剥脱性皮炎、皮肤瘙痒、皮肤溃疡丘疹、皮疹等症状,因此在临床患者使用抗感染药物后,需要为患者采取不良反应的治疗方案,避免患者发生不良反应。具体不良反应类型见表1。

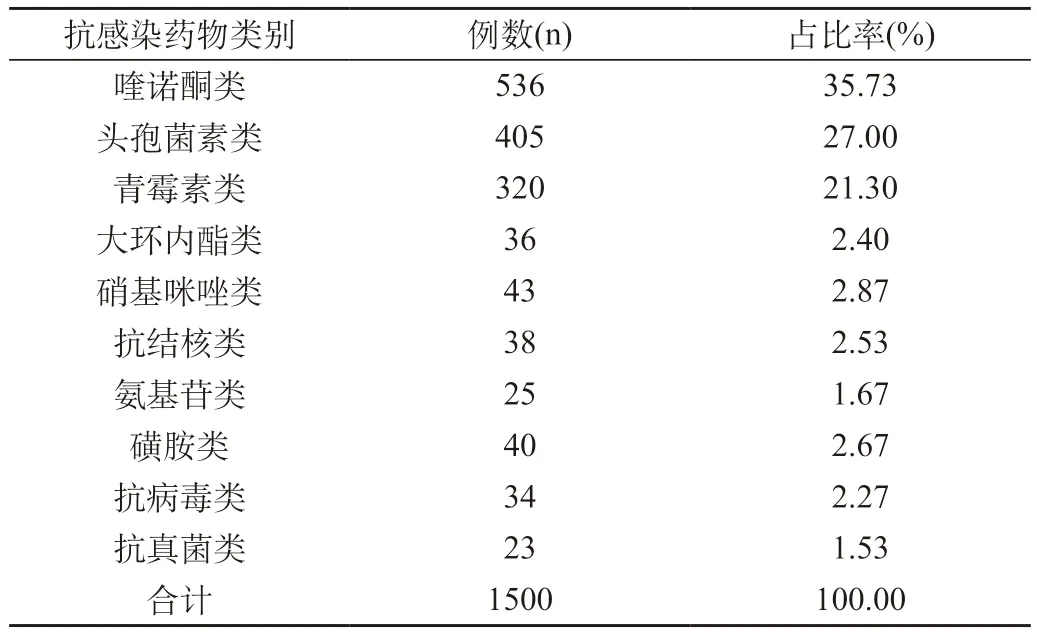

2.3 发生不良反应的抗感染药物种类分析:在临床用药中,抗感染药物的种类越来越多,患者在用药期间,出现抗感染药物联用的现象,导致患者不良反应发生率比较高,目前,临床运用量较大的抗感染药物主要包括喹诺酮类、头孢菌素类、青霉素类,分别占比为35.73%、27.00%、21.30%。见表2。

2.4 不良反应发生的性别和年龄分析:在1500例患者中,患者使用抗感染药物后均发生不良反应,其中男性患者764例,占比率为50.93%(764/1500),女性患者736例,占比率为49.07%(736/1500),上述患者中,女性患者的不良反应发生率与男性患者无显著差异。

上述患者的年龄在2~87岁,将患者分为少儿组(1~17岁)、青年组(18~59岁)、老年组(60~87)岁,其中少儿组患者例,占比为15.67%(235/1500),青年组例,占比为62.47%(937/1500),老年组例,占比为21.87%(328/1500),其中青年组患者的不良反应发生率占比率显著高于其他年龄的患者。

表1 引起抗感染药物不良反应的类型和具体的不良表现

表2 发生不良反应的抗感染药物种类分析

3 讨论

在临床治疗中,药物在临床治疗中的占比率越来越高,并且随着医疗技术的进步,临床对药物的研究越来越广泛,临床药物的种类增加,显著改善了患者的临床治疗效果[4]。目前,在众多疾病中,因感染而引发的疾病种类比较多,并且患者在临床治疗期间,抗感染药物的运用范围比较广泛,但在实际运用过程中,因医院临床针对患者实施不合理用药,导致患者发生不良反应,进而对患者的身体健康造成严重的影响。为了进一步降低患者不良反应发生率,提高患者临床用药的安全性[5]。我院临床针对患者选取的使用抗感染药物后发生不良反应的患者进行分析研究,并对患者的资料进行回顾性分析,通过归纳总结,分析患者使用抗感染药物发生不良反应的影响因素。

首先,不良反应发生率与患者年龄、性别之间的关系。通过对1500例患者的资料进行分析,不良反应发生率较高的患者年龄在18~59岁,对于18岁以下的未成年群体而言,他们的年龄比较小,身体发育不完全,尤为对于儿童群体,身体器官发育不全,肝脏功能排毒效果不佳,因此导致患儿用药后容易发生不良反应。而老年患者因机体功能下降,并且老年患者患慢性疾病的患者占比比较高,尤其老年患者的心肝肾功能均不同程度出现障碍,因此对药物的毒性抵抗力比较差,在临床用药期间容易发生不良反应[6-7]。而青壮年群体,患者的肝肾功能均比较正常,且患者的身体功能良好,在患者用药后出现各种不良反应,皆因为抗感染药物所导致的不良反应。而男性与女性患者的不良反应差异并不显著。

其次,用药途径与用药不良反应之间的关系。在临床用药中,用药途径主要包括静脉滴注、口服、肌内注射、外用、皮下注射等,其中静脉滴注在临床中的运用比较广泛,主要源于静脉滴注给药方式容易出现药物浓度较高、滴注速度较快的现象,同时在静脉给药期间出现不溶性微粒等,患者用药后将出现不良反应。在临床用药,出现上述原因与工作人员的专业能力、工作经验有非常密切的关系,因患者临床用药一般由护士负责,而我国护士人才短缺,而医院的规模不断扩大,因此医院的患者数量增加,而护士人员数量有限,医院加大护士招聘,但刚上岗的护士工作经验不足,对临床用药的信息掌握不足,因而容易导致患者在静脉滴注期间发生不良反应[8-9]。而采用口服,则患者根据医嘱进行调整药物用量,并且也能根据患者病情的变化进行加减药物,而肌内注射、皮下注射用药量比较小,每次注射的药量属于固定量,因而避免了静脉滴注用药的各种不足。与静脉滴注发生不良反应现象相比较,可在临床中指导患者口服抗感染药物,降低患者不良反应发生率。

第三,药物类别与不良反应表现。在临床用药期间,用药最多的为喹诺酮类、头孢菌素类、青霉素类,因喹诺酮类药物在近几年的使用量不断增加,患者用药后抗感染效果显著,但在未成年患者群体中需慎重使用,并且不可与其他抗感染药物联用。而头孢菌素类药物的杀菌效果比较显著,并且抗菌谱广,不良反应少,因此在临床被广泛运用,在临床用药期间需要根据患者的实际病情合理用药,减少头孢菌素类药物的使用量[10]。因患者用药后发生皮肤类的不良反应较多,因此在用药期间需要严格把控用药量,同时需要与患者详细介绍不良反应症状,同时患者在出现不良反应后,需要采取相应的治疗措施,控制患者不良反应的程度。

综上所述,在患者临床用药中,需要对抗感染药物加强监督管理,对静脉滴注用药的途径,以及用药的种类均进行管理,降低患者不良反应发生率。