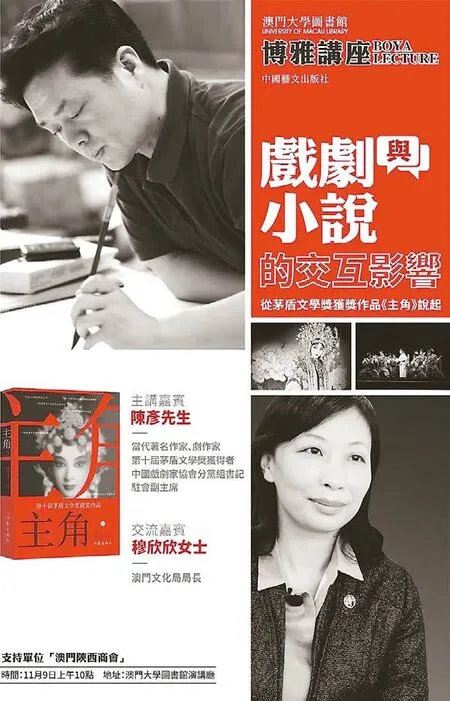

中国剧协驻会副主席、作家陈彦与澳门特别行政区文化局局长、作家穆欣欣对谈

——伟大的作品不缺“石料”,需要有志的“开凿者”

由澳门“艺文书坊”与澳门大学图书馆“博雅讲座”合办的“戏剧与小说的交互影响——从茅盾文学奖获奖作品《主角》说起”文学交流活动11月9日在澳门大学图书馆演讲厅举行。中国剧协驻会副主席、作家陈彦,澳门特别行政区文化局局长、作家穆欣欣就陈彦《主角》 《装台》《西京故事》等长篇小说创作及从事戏剧工作对作家文学创作的影响、为小人物立传等话题展开对谈。澳门出版人刘阿平主持活动,澳门大学和培正中学师生现场聆听对谈并参与互动交流。

The "Interaction of Drama and Fiction—Starting from the Mao Dun Award-winning Work The Protagonist co-organized by the "Art Literature Workshop" of Macau and the "Liberal Arts Lecture"of the University of Macau Library has been held at the library lecture hall of the University of Macau on 9 November. Chen Yan, the Vice-Chairman of the Chinese Theatre Association and the writer, and Mu Xinxin, Director of the Cultural Affairs Bureau of the Macau Special Administrative Region and the writer conducted dialogue from the influence of literary creation from involving in drama, the creation of biographies for ordinary people and other topics stemming from Chen Yan's Protagonist, Stage Installation, Xijing Story and other novels. Macau publisher Liu Aping presided over the event. Teachers and students from the University of Macau and Pei Ching Middle School listened to the dialogue and participated in interactive exchanges.

陈彦,中国剧协驻会副主席,作家、剧作家。戏剧创作有《迟开的玫瑰》《大树西迁》《西京故事》等,曾获“曹禺剧本奖”“文华编剧奖”,作品三度入选国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”,五次获得全国精神文明建设“五个一工程”奖。长篇小说创作有《西京故事》《装台》《主角》等,《主角》获第十届茅盾文学奖。其创作的长篇电视剧《大树小树》获“飞天奖”,并著有散文集《说秦腔》《必须抵达》《边走边看》等。

穆欣欣,澳门特别行政区文化局局长、中国作协会员,作家。多年致力于澳门和内地文化交流,被誉为“让澳门文化散珠成串”之人。创作有散文集《戏笔天地间》《诗心》《风动心也动》《相看俨然》《寸心千里》《当豆捞遇上豆汁儿》《猫为什么不穿鞋》等;2014年创作澳门第一部以传统戏剧形式表现本土历史故事的京剧《镜海魂》,在南京、天津、澳门、北京、西安、重庆等多个城市上演。

机巧的时代,从艺者要活得笨拙

穆欣欣:陈老师您好,非常幸运能够有机会和您做这样的交流,听听您在创作过程中的一些想法。大餐上桌了,我们都可以享用,但厨师的制作过程是怎样的,并非每人都有缘得见。作家通过作品来传递他对世界和人生的理解,《主角》洋洋洒洒近80万字,出场人物众多,所讲的正是我们身边实实在在的小人物,而您的经历为创作提供了扎实的生活基础,这也是作品打动读者的原因,用现在的话来说就是“接地气”,在谈您的创作前,想先了解一下您的人生经历。

陈彦:我个人的创作最早起步大概在17岁,那是改革开放之初,大家都有一种强烈的求知欲望。我出生在秦岭深山里一个叫镇安的小县城(陕西商洛),过去比较封闭,是不为人所知的地方。以前从西安到我的家乡,中途要翻越秦岭,有时积雪泥泞,道路非常艰难,可能要坐一天公交车,现在只需要一个小时,钻过秦岭隧道就到了。我们的生活就这样飞速地变化着。十几岁的时候,大山里很多青年都有一个文学的梦想,我也在那时汇入其中。早期萌发文学梦的青年后来可能选择做了其他事情,而我比较坚持,一辈子就很笨拙地守着这么一件事,一直守到今天。

《主角》写文艺团体的生活。我在家乡镇安做舞台编剧,后来调到西安的陕西省戏曲研究院。这是一个比较大的文艺团体,有4个演出团将近700名演职人员,我在创作研究中心做专业编剧,那时的副院长、研究中心主任是中国著名音乐家赵季平,他在那里扎根了20多年,研究地方性音乐。地方文化对人的滋养是非常重要的,我在那里做了7年编剧,又做了4年半青年团团长,做了3年分管创作的副院长,再做了10年院长。近25年对一个事业沉浸式的了解,形成了《主角》这样一部创作。

穆欣欣:一个文学青年从17岁一路走来,从编剧到艺术院团的管理者,《主角》的出现是水到渠成的。去年8月,茅盾文学奖公布获奖作品,这在内地文坛是很大的新闻,我马上找来作品阅读。《主角》厚厚的上下两册读完,时隔一年,我对其中各种情景仍然历历在目,尤其是女主人公忆秦娥,从一个放羊娃一路走到艺术巅峰,成为秦腔的代表人物、领军人物。这部作品延续了陈彦先生写作为小人物立传的传统,在我看来,与以往不同之处在于它的行业性,书写了一个秦腔院团是怎么运作的,让人们看到从事戏曲演员这个职业的人需要怎样摸爬滚打,才能站在舞台中央。我读的时候很好奇,忆秦娥这个人物有原型吗?

很多读者尤其是年轻人会觉得戏曲离我们很遥远,好像是一个很神秘的行业,戏曲演员到底是什么样的?台上的大青衣一招一式那么古典,从事这个行当的人在生活之中是什么样的?在我看来,忆秦娥这个活生生的人物,她很美,她可爱在于她的美是不自知的,她的情感经历,她的学戏历程,一直处于懵懂状态,她的命运又很不幸,她是伴随着这样的生命质感走向艺术巅峰的,让读者又喜爱又心疼。

陈彦:我在文艺团体生活了二十多年,接触过很多“角儿”,生活基础是存在的,但是具体哪个人物能构成这样一个艺术典型,应该说,小说人物的丰富性决定了每个单独的个体都不足以完成一个小说人物的塑造。鲁迅先生曾说,他笔下的人物“往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的脚色”,我想我的人物也是如此。

“戏剧与小说的交互影响”交流活动海报

随着现代化的发展,尤其是电影、电视等新的传播方式的涌入,中国古老的戏曲逐渐走向了边缘化。但是,今天已经很难有一门艺术独领天下,电影、电视也不能做到,写戏曲行业,对戏曲人进行文学艺术形象塑造,不一定因为这个职业比较边缘,这种塑造就缺乏意义。比如,梅尔维尔的《白鲸》大量描绘了鲸的生活习性,海明威的《老人与海》写了捕鱼人这样一个少数群体,但并不影响塑造人物的意义。小说塑造人物写的是人性,职业是人性的载体,可以让不同职业的人代入进去。

我是伴随着中国改革开放40年成长起来的,我对社会进程中人性的美好、丑恶等等深有体会,有时候觉得生活非常阳光,有时候又觉得被生活挤压得几乎没有了生存空间,在创作中,作家可能写的是某一方面的生活,但其背景是波澜壮阔的大时代。在不同的时代背景下,艺术家自身有着各不相同的特性和生存方式,忆秦娥这个人物,我在她身上融入了很多庄子哲学,像“伛偻承蜩”“运斤成风”等,那是形成巨匠所必须具有的一种生命形态和精神。在飞速发展的时代,人无论做什么事情,首先要笨拙一些,在这个机巧的时代,如果人活着不懂得笨拙,不能在哲学上找到笨拙的存在方式,可能就无法形成比较大的成就。用机巧应对机巧,叠加的机巧是不能成功的。我们在车站、码头、街道看到过很多书籍,告诉我们怎样速成,怎样取悦领导,怎样获得财富,整个社会都处在这种状态中,社会催生着我们的成熟。这部小说里,我在思考一个艺术家、一个人在这样一个时代,到底应该具有什么样的生命、心境,因此就有了忆秦娥这样一个人物。她的笨拙不是装的,生活挤压着她必须用笨拙的方法去应对,只有这样才能获得生存空间。如果用机巧,她的机巧永远不可能战胜身边所有的机巧,最后很可能无法走到艺术的顶点。

小说创作到底讲不讲故事,当代有很多种说法,有的作家非常反对讲故事,也有很多这方面的尝试,比如把一些故事撕成碎片,交给读者去理头绪。这种探索是有必要的,作家在寻求人类智慧向无限延伸的可能性。但我还是比较主张戏剧和小说首先要讲好故事,西方早期小说作家从薄伽丘、拉伯雷、塞万提斯到巴尔扎克、狄更斯、雨果等等,都是讲故事的能手。小说不是一味地讲故事,而是要讲出故事背后的丰富背景与人情人性。

“小人物”身上不乏“大人物”的品格

穆欣欣:陈彦先生给我们一个非常好的提示,要成大事,就要坚守,生活里聪明人很多,每件小事都计算得清清楚楚,每件小事都成功了,成功叠加之后,反倒成不了大事。陈彦先生的作品最打动我的是为小人物立传,从《西京故事》到《装台》再到《主角》,这三部长篇小说都是延续了这种风格,从民间视角观照社会历史的发展。

一个作家的作品中有没有悲悯情怀,是我评价一部作品是否上乘之作的标准之一,比如《红楼梦》的作者曹雪芹就有大悲悯,他笔下含着玉出生的公子哥贾宝玉的眼里除了姐姐妹妹之外还能关注到丫鬟,特别让我感动。曹雪芹不只写水做的女儿,也写赵姨娘。我曾经觉得赵姨娘很惹人厌恶,但随着我的年龄增长,这个人物也常读常新,我读到了曹雪芹对她的悲悯情怀,让我觉得小人物有小人物的悲凉。就像陈先生说的,生活中我们不得不被挤压着。

陈先生的作品更触动我的是,后来担任院团领导,仍然关注到像《装台》里的顺子这样一个人物,我对戏剧工作也比较熟悉,可是我并没有关注过装台人的生活。是什么促使您一直在关注小人物?

陈彦:从世界到中国文学、戏剧创作都有一个特点,早期起步都写的是英雄主义、英雄悲剧,比如《荷马史诗》中的《伊利亚特》《奥德赛》等,中国的“夸父追日”“精卫填海”“大禹治水”等,中国早期戏剧也多写的是帝王将相、才子佳人。关注普通人,西方是从四五百年前的启蒙运动开始的,比如雨果的《悲惨世界》《巴黎圣母院》,都是对小人物最深切的关注;我们的文艺创作,《水浒传》《西游记》《红楼梦》以及从晚清到民国时期的长篇小说,都在关注底层人物的生活、命运。

关注小人物首先是因为作家只有写自己最熟悉的生活,才可能写得更好。长篇小说《西京故事》写乡村家庭的城市生存。我在陕西省戏曲研究院工作的时候,大院对面每天都有2000多名进城务工人员潮水般地涌动,有时候弄得我们院子门口也水泄不通。有人说把这些“城市膏药”一贴到这儿就没法揭掉了,甚至很讨厌他们。我们也曾从门口把人家赶到对面去。但时间长了,一天、两天,一年、两年,甚至十年、二十年,这些人还在这里聚集不散,我就不能不去关注思考他们。比如《西京故事》里西安的三个进城务工人员聚居点,其中一个叫木塔寨,当地居民住了3000多人,却住了5万多名进城务工人员。在东八里村、西八里村,当地居民也就3000多人,进城务工人员就住了十几万人。每天早上人潮涌出来,晚上又涌回去。这些人、这个城市以及他们跟城市的关系都发人深思。城市里最脏乱差的地方由他们建设,建设好了,围栏起来了,他们就再也没资格进到里边去了。每一个大城市都有上百万甚至几百万的建设者在背后支持着,但多少年他们跟城市都相安无事。我觉得这些人在精神上肯定有值得我们关注的东西,因此我就在这方面下了些功夫,做了些社会调查。

当时戏曲研究院的屋檐下住了大约有三十几个进城务工人员,每天晚上在那里打地铺睡觉。有一个作家叫孙见喜,人很厚道,他冬天买了被子,去给这些人分发,在分发的过程中,其中一个人一下子吼了起来:你凭什么给我这个,你把我当要饭的了是不是?告诉你,我不是要饭的!拿走,快把你这玩意儿拿走拿走!这件事对他刺激很深,对我刺激也很深,我觉得有非常丰富的人世间的道在里边,许多都不是我们想象的那样,需要我们深入地去切片了解,从而勘测这些人的人性,他们的精神世界,以及这个时代的本质演进特征等等。

穆欣欣:《装台》里的刁顺子这个人物是有原型的吗?

陈彦:是有原型的,但更多的部分还是虚构。我觉得人生无非就是“装台”和“主角”这两种人,在人生中,每个人都是“装台”的人,为他人装台,但同时我们也都扮演过“主角”。对于个体,每个人都是自己生命的主角,但对于社会,每个人也都得为他人装台。这是生命的一个基本状态,我希望自己的小说具有一种象征意味。

我在戏曲研究院的三楼办公室下边就是剧场的后台,那里常年聚集着“刁顺子”这样一些装台人,他们的生活作息和普通人不一样,晚上装台,装一夜,早上8点交给导演和演员排戏,戏排到中午12点,跟他们说今天有什么问题,他们接着干,干到下午2点半,又开始排戏,排完以后又有问题,他们又要连夜装台,这些人始终做着这样一种工作。我早晨跑步,多次见到他们睡在地上,只要能睡的地方他们都睡,一整夜一整夜地熬,每一个人脸上都是蜡黄色。冬天,地上有一些暖气井盖儿,底下冒热气,他们就像虾米一样弓着在这些井盖上睡着。有一个细节,比如我们在舞台上看到仙女飞天,看到那种主角的辉煌,那种飞升的美妙,那种流动感,大家会掌声不绝。而在下面,机器是需要一群人推上、拉下、转动、摇移的,主角在赢得阵阵掌声的时候,正是装台人累得咽肠气断的时候。

小说中“顺子”的生活很不幸,但他身上却不乏“大人物”也未必有的精神圣光——他有一个老师,是小学老师,很普通的一个小学教师,老了以后很少有学生回来看他。但刁顺子每年都会来看这个老师,老师家里有一个35平方米的窄窄的小房,临终想给刁顺子,又觉得顺子是能挣钱的人,并且还算是个小老板,又想把房产捐给学校,最后让顺子自己拿主意。顺子想来想去还是没要,他觉得自己能靠双手挣钱,还是不贪便宜为好,尽管他很需要,也很想要。这就是小人物的品格,他与一些“大人物”形成了多么大的反差呀!

底层人物身上有很多闪光点值得我们去深挖、擦亮,社会底层的基石如果不稳,整个社会是演进不下去的。如果每个人都是从自我出发,都是精致的利己主义者与“个人高光主义”者,社会就会演进得一塌糊涂。认真研究,我们常常发现最底层的人身上利他的因素往往最多。可能从表层来讲是一种生存的模糊现状,深层则是值得人类学家、历史学家、社会学家进行更深入探讨的课题。也正是因为这些生活经验,让我不断地把眼光放在他们身上。

穆欣欣:分享一个小故事。2014年,我们排演京剧《镜海魂》的时候,我曾有一个星期在南京紫金大剧院里做演出前的准备工作。当时是七月,南京非常热,演员没有进剧场连排,大剧院就没有提供空调。我们坐在台下还好,可以扇扇子,舞台上灯光设计师在对光,每一束光打在哪里,演员站在哪里,都要事先安排好。灯光很复杂,但是主演并不在现场,所以装台人就代替演员站在台上配合对光。舞台上灯光一打,温度有四五十摄氏度,最后一场戏是男女主人公生离死别,两个工人热得赤裸上身,站在灯下,配合导演的安排。后来一些演员来了,需要对光的时候,演员就说我们来吧,那两个人说不要,他们一定要站在那里,坚守在那个位置上。说到装台人,我忽然想到他们,我不知道他们姓甚名谁,但在我心里,他们一直有很重的分量,一提起我的《镜海魂》,除了想到演员,我就会想到这两个人。

对于要写的对象,我们了解得并不深刻

穆欣欣:大家都在说讲好中国故事、讲好澳门故事,怎么样可以讲好?小说是以故事支撑的,我在看故事之余,也很关注语言,语言不好令我读不下去。汪曾祺先生说评价好作品,要包括语言,不可能一部小说不错,就是语言不怎么样,我非常认同。请您分享一下讲故事的形态,包括写作技巧和语言的运用。

陈彦:小说是语言的艺术,一些作家不仅是小说家,而且成为文体家,像汪曾祺、沈从文等。为什么写得那么好?最重要的还是深深扎根土地。现在很多作品读起来不是那么过瘾,有人觉得是语言问题,其实更多的还是作家对那片土地的研究不够深入造成的。比如陈忠实的《白鹿原》、贾平凹的商州系列小说、沈从文的湘西写作,比如福克纳的《喧哗与骚动》等,他们都有一个“场”,认真地把自己扎进去。

作家一定要对他所要写的对象进行深入的社会调查,所谓好的语言,就是生活全息形态的折光。语言本身是材料,对于文学来讲就是构建的材质,因为材料选择不清晰,或者对材质了解得不够透彻,搭建的作品可能就不会好。因此我始终觉得一个作家需要有自己的土地。现在不太注重田野调查了,尤其有了计算机以后,基本上都是计算机解决所有问题,其实我们知道有些东西是不准确的,或者,我们通过检索获得的已经是别人进行了数千次、数万次过滤的知识和感觉。而艺术尤其是文学,需要有毛茸茸的第一手材料、第一直觉,一个作家要写好一个作品,必须扎进去深入研究很多年,才敢有所发言,他的语言才可能是一种自己和别人都喜欢的样式。要回到常识、回到源头去研究。

知识爆炸的时代,随时一点鼠标,仿佛什么都知道了,的确是好事,但是对于文学艺术来讲,不一定是好事。它让我们变得懒惰、盲从和误以为是,对于要写的对象,我们了解得并不深刻,我们需要浸入到生活里,浸入到这片土地的骨髓里,才可能写得好。

穆欣欣:有心从事文学创作的青年朋友一定要把语言的这个基本功做好,文字要精准,再一个层次是语言的优美。不只是文学创作,平时的语言也需要精准。我们读一部文学作品,读的是字里行间,语言决定了一部作品能不能打动你,读完了之后能不能回味。比如《主角》,我没有重读,却至今还可以回忆起很多细节,这样的语言就是“言有尽意无穷”。我特别喜欢的一句古诗“行到水穷处,坐看云起时”,字面上是写水和云,而韵味是在文字之外的。

有人说互联网无所不能,不用再背诵古诗词了,因为一查就能查到,我们要去做比背诵更高级的工作。但是我说,不背诵,文字的基础从哪里来?我们还是需要笨功夫,一定要让中华古诗词融入血液、融入骨子里,才能去做更高级的工作。

创作要凝聚在人上,凝聚在地域文化上

《西京故事》书影 《主角》书影 《装台》书影

穆欣欣:陈先生是一位自由行走于长篇小说、散文、戏剧创作之间的作家,您最喜欢哪种文体的创作?您对澳门的文学创作有什么样的建议?

陈彦:有一段时间我对戏剧创作很热衷,将来还会继续,我喜欢戏剧那种时空限制中“压缩饼干”的感觉。世界戏剧创作有各种不同的探索形式,像波兰戏剧家格洛托夫斯基的《迈向质朴的戏剧》,把舞台所有的东西都剪掉,只保留演员的表演;英国戏剧家彼得·布鲁克在《空的空间》中也强调保持戏剧质朴性的重要,他认为戏剧的探索有无穷的可能性,我觉得今天戏剧的弊病在于不会质朴了,这会给戏剧带来致命的伤害。任何艺术创作只有保持对本体的清醒,才可能正确地往前蠕动、涌进。我的散文创作一直没有中断,这种样式比较自由,随时想起来就可以下笔,但这些零星的创作有时也会对一些大的创作材料进行消解。长篇小说是一种包容性很强的创作,我现在更喜欢的仍是长篇小说这种包容性巨大的文体。

澳门这个地方,我是第六次到访了。要谈澳门文化乃至戏剧、小说怎么创作,我觉得还不敢说形成了自己的某一种想法。但是我觉得澳门这个地方有它非常独特的地方特色文化,我想起司马迁的一句话:“究天人之际,通古今之变,成一家之言。”对于任何地方的文化研究和发展,理解这句话仍然具有重要作用。澳门是一个非常好的地方,它的好在于它的丰富性,背后是中华文化的母体影响,又面对来自各方的文化融汇,它们深度交融,已难分彼此。在澳门参观时,我想到几年前到南美的智利、巴西、阿根廷出访的感受,它们在很短的几百年间,也经历了十分复杂的历史演变。那里的文学艺术包含了很多自然的、外来的以及土著的因素,当地只要有空间的地方都是涂鸦,涂鸦的内容丰富多彩。征服与反叛、激变与浪漫、现实与魔幻,形成了像博尔赫斯这样伟大的作家,他能在很短的三五千字的篇幅里,把“天人之际”“古今之变”都压缩进去,写得非常旷达、非常魔幻,也非常现实。同时在南美还有一个伟大的作家,就是马尔克斯,我甚至觉得澳门是可能出《百年孤独》这样伟大作品的地方。《百年孤独》写了布恩迪亚一家七代人的故事,像一块压缩饼干一样,把一个地方的历史完整地总结了进来,我想这就叫伟大作家。我觉得澳门这个地方有比马孔多镇更丰富的历史兴衰、殖民与反殖民斗争、神话传说、民间故事、宗教典故等,若真有人下功夫去“究天人之际,通古今之变”,展开瑰丽的想象世界,必“成一家之言”。

穆欣欣:我读《百年孤独》也曾经把那个地域置换成澳门,觉得那里在气质上和澳门很相像。作家之所以能关注人,关注土地,应该是得益于一个“静”字,所谓“万物静观皆自得”,尤其在这个浮躁的社会里,要把心沉下来,去静观各种各样的社会变化。

陈彦:总的来说,要凝聚在人上,要凝聚在这一块土地深深的、厚重的、丰富的文化上去思考我们到底该怎么做。穆欣欣女士创作了《镜海魂》,它是以澳门地域为题材的书写,澳门可写的还有很多,如果有志者很好地去读它的历史、读它的民间,并且广泛吸纳世界文学艺术的成就,就有可能形成伟大的文学、戏剧作品。我们不缺石料,缺的是在这块石料上开凿独特历史面目、形象和画面的人。