“中程理论”在岩画研究中的方法论价值

张嘉馨

(清华大学 公共管理学院,北京 100091)

20世纪60年代以来,以帕森斯(Talcott Parsons)为代表的功能主义过于重视理论研究而忽略甚至排斥经验。社会学家默顿(R.K.Robert King Merton)曾师从帕森斯,但他强调社会科学需要建立在一般的理论之上,批评帕森斯过于抽象和宏大的理论体系背离了社会学实证主义的传统,认为当时社会学界对宏大理论的热衷是不切实际的对科学精神的误读,他更倾向于“限制论”和“中程论”。“中程理论”正是在此背景下诞生的。随着考古学对“中程理论”的借鉴,岩画研究也逐渐受到它的影响,通过民族志、考古资料、科学实验等多重证据的应用,延展了用于实证的经验范畴。“中程理论”在国外岩画研究中的应用以路易斯·威廉姆斯(J.D.Lewis-Williams)通过萨满教、民族志和神经心理学对南部非洲岩画的探索最具典型性和影响力。“中程理论”在国内岩画研究中也得到了较好的应用,如20世纪80年代后汪宁生等学者借鉴民族志、考古资料对广西花山、云南沧源等地的岩画进行研究,保罗·塔森(Paul S.C.Taçon)对云南沧源岩画的釉系断代,以及对新疆阿勒泰墩德布拉克和多尕特洞穴彩绘岩画的研究等。

中国丰富的民族志资料和考古遗存以及新的科技断代手段的使用,都为岩画研究提供了多重的思路和实证基础。本文通过梳理“中程理论”产生的历史脉络及其在国内外岩画研究中的应用,探讨它在岩画这一史前遗存研究中的价值、意义及适用性。

一、“中程理论”的产生及其历史脉络

“中程理论”又称为“中层理论”或“中观理论”,由默顿在《社会理论与社会结构》(1949年)中首先提出。默顿注重将不同领域的研究相结合,并克服了理论和实践在研究中的分离,他在反思社会学的发展历程后认为学者们应防止将注意力集中在构建庞大的理论体系上,而是要努力发展有限资料范围内的专项理论。默顿的“中程理论”一改传统社会学抽象宏大的特点,注重对具体社会现象的解释力,同时吸收了其他学派的观点,具有融合经验事实和抽象概念的能力,使得其对社会现象的分析建立在实证数据的基础之上,数据具有可观测性,且所讨论的理论问题可以进行验证。20世纪80年代以来,许多社会学家基于“中程理论”的思想体系,在宏观与微观、结构与能动性、概念与事实之间寻求更多的结合点,如吉登斯的结构化理论、科尔曼的新综合理论、布迪厄的场域论等都一定程度上受到了“中程理论”的影响。“中程理论”价值取向多元化,经验研究与理论研究互渗,并试图调和社会学中微观与宏观之间的对立,实现社会学二元理论的整合。这一理念不仅对社会学影响深刻,也影响了考古学并促使传统考古学向新考古学的转向。

1959年,约瑟夫·考德威尔(Joseph Caldwell)在《科学》上发表了《新的美国考古学》一文,把生态学和聚落形态作为文化阐释的重要证据,考古学也不再仅仅被看作留存至今的器物类型和特征总和,而是从文化进程中解释考古资料所体现的历史变迁。之后,路易斯·宾福德(Lewis Binford)把考德威尔的观点进一步深入,将“中程理论”从社会学范畴引入考古学的研究之中,开创了“新考古学”或“过程考古学”(又称 “民族考古学”)之先河。具体到考古学中,“中程理论”主要关注物质遗存和人类行为之间的关系,民族考古学、埋藏学和实验考古学是其三大基石。宾福德在《作为人类学的考古学》和《考古系统学与文化过程研究》中提出:考古学的目的和民族学是相一致的,就是要全方位地解释文化行为中的异同,它立足于在静态的物质遗存和动态的人类行为之间建立联系。具体而言,“‘中程理论’强调文化生态学,将人类文化看作是人地互动的产物,新进化论认为考古学的最终目的是要阐释社会演变的规律,系统论认为文化并非静态器物的集合而是功能互补的动态系统,强调实证的科学方法,用问题导向的‘演绎—检验’方法来解释文化变迁的动因”[1]275—300。“中程理论”着眼于实际问题,注重实证,整合主体与客体、结构与能动性之间的关系,不对宏大理论进行臆想和构建,批判经验主义式的研究和归纳法,认为它们的最大缺陷在于无法对相关阐释进行验证,而提倡用实证主义方法来消解在经验研究中的主观性,为考古材料提供科学客观的阐释。

具体到岩画的研究中,意涵依附于图像但不能从图像中直接读取出来,因此我们需要构建岩画图像产生的社会文化环境。岩画大多产生于史前时期,缺少文字史料的记载,考古资料也十分有限,难以勾勒出岩画创作时期的历史全貌。如伊利亚德所言:“考古材料固然可以提供给我们有关宗教信仰的材料,但是以为这些信仰便代表着史前人类的全部信仰,这样的结论是错误的。单凭考古发现无法勾勒出他们的神话、神学、仪式的结构域形态。”[2]462使岩画研究从这种方法论困境中解脱出来就要借用“中程理论”建立考古资料与文化阐释之间的链条以及物质遗存与人类行为之间的逻辑关系,即“需要大量的人类学材料的获得和相关理论的完善,更多地掌握处于同一发展阶段的民族、部落的相关信息,增加我们对相应的社会背景与文化知识的了解”[3]179,通过人类学、生态学、艺术风格等多种跨学科的视角来勾勒和完善岩画所在地的上古史。所以“中程理论”是破解岩画难以从实证主义的角度准确断代和阐释的有效方法之一,在当前的岩画研究中具有重要的学术价值和理论导向性。

二、路易斯·威廉姆斯在岩画研究中对“中程理论”的应用及其价值

1879年,西班牙考古学家绍托拉(Marcelino Sautuola)在洞址发掘旧石器文化层时,发现阿尔塔米拉(Altamira)洞穴岩画。之后,在岩画研究的重镇欧洲,岩画主要被考古学和艺术史学家关注。随着20世纪60年代考古学的转向,岩画的研究更加具有了跨学科的视野,更多学者从民族学、生态学或直接断代方面对岩画进行探讨。其中最具影响力的是南非金山大学认知考古学教授路易斯·威廉姆斯的研究。他在对德拉肯斯堡地区的岩画进行调查后,于1964年撰写了《岩画:沿海地区地形学研究》。几年后他跟随社会人类学教授约翰·格利(John Argyle)在开普敦大学攻读了硕士和博士学位,并于1977年完成了博士学位论文《信仰与视觉:南方桑人岩画的象征内涵》。约翰·格利在南非以对祖鲁族的社会学研究著称,路易斯·威廉姆斯的岩画研究受到了他关于社会人类学观念的影响。在路易斯·威廉姆斯追随约翰·格利学习期间,也正是社会学中“中程理论”兴起的阶段,这使得他对岩画的研究不局限于传统考古学的范畴,而是从景观、宗教仪式、民族志材料和新技术的应用等方面对岩画进行考证和综合分析。

(一)路易斯·威廉姆斯在岩画研究中对民族志的应用

“‘中程理论’是一种把考古材料与过去的人类行为之间的缺失弥合起来,或把经验观察与抽象和无法验证的高级理论串联在一起的指导方法。”[4]4—14民族志资料正是弥合这种缺失的重要手段之一。在开普敦大学期间,威廉姆斯接触到了拉德克里夫·布朗和莫内卡·维森(Monica Wilson,马林诺夫斯基的学生)等社会学家。马林诺夫斯基有关仪式的社会功能理论对威廉姆斯产生了重要影响,后者用定量的方法系统调查了拉肯斯堡地区的4 000 余幅岩画图像,并借用民族志资料,对南非克瓦桑族、喀拉哈里沙漠桑人(又称为“布须曼人”)岩画在社会结构中的功能进行了研究。

图1 南非德拉肯斯堡山脉岩画①图像由南非金山大学岩画研究中心Siyakha Mguni 教授于2017年提供。

图1是南非德拉肯斯堡山脉中的一幅岩画,画面中一个男人抓住了一只快要死去的羚羊的尾巴,男人脚的造型与羚羊蹄子类似并模仿羚羊的姿势双脚交叉,男人头发竖立类似羚羊的毛发。按照民族志中对萨满舞蹈的解释,画面中的男人正在借助羚羊的力量进入出神的状态,从而暂别现实世界通往精神世界。路易斯·威廉姆斯根据对南部非洲岩画遗存、民族志资料的考证及对现存族群的田野调查,指出桑人族群与岩画传统之间的关系。例如:南部的克萨姆(Xam)桑人和北部的朱霍安斯(Ju/'hoansi)桑人在萨满教的舞蹈观念方面具有一定的相似性,这也是他们的岩画造型具有相似性的原因之一。这种相似性使得族群之间在观念上的沟通成为可能。同时,威廉姆斯指出,在语言结构和宗教仪式上具有相似性的两个族群之间对复杂的岩画图形进行的理解也是相似的。

路易斯·威廉姆斯受到英国社会学家吉登斯结构与能动性理论和法国结构马克思主义人类学家莫里斯·古德利尔(Maurice Godelier)有关象征理论的影响,在“结构二重性”的理论基础上,讨论了萨满巫师在桑人社会中的经济地位,以及在桑人的社会结构和岩画创作场景下,萨满巫师在仪式中的角色和作用。萨满巫师通过出神获得一种精神力量,他们用这种力量祈雨、治病、狩猎、消解社会矛盾、加强族群认同,提升自身在族群中的地位和对族群资源的掌控度。路易斯·威廉姆斯“用结构理论论证了桑人中的个体(萨满巫师)如何通过操纵社会象征创造和巩固个人的权利”[5]367。路易斯·威廉姆斯在对桑人的社会结构和精神世界分析的基础上解读岩画,指出岩画作为宗教仪式和社会结构中的一个关键点,是维持社会结构平衡的一种手段,而岩画的传承与演变也体现了社会结构中的文化再生产。

(二)路易斯·威廉姆斯在岩画研究中对神经心理学的应用

路易斯·威廉姆斯和托马斯·道森(Thomas Dowson)在金山大学从神经心理学的角度对岩画进行了研究,着重关注人类神经心理中的普遍认知模式和萨满教之间的关系,以及基于人神经系统的结构而产生的幻觉类型。他们在实验室中进行了内视实验(Entoptic Phenomena),认为对于“意识状态改变”(Altered States of Consciousness,简称ASC)过程的捕捉是研究萨满教及其艺术的关键,萨满巫师通过对意识状态变化过程的体验得以与超自然进行交流,并在这一幻觉状态下对所视图像进行描绘。威廉姆斯为了进一步理解岩画中的图像与萨满教之间的普遍联系,通过大量的实验,将内视现象的过程及其所表现的图像分为三个阶段。[6]112

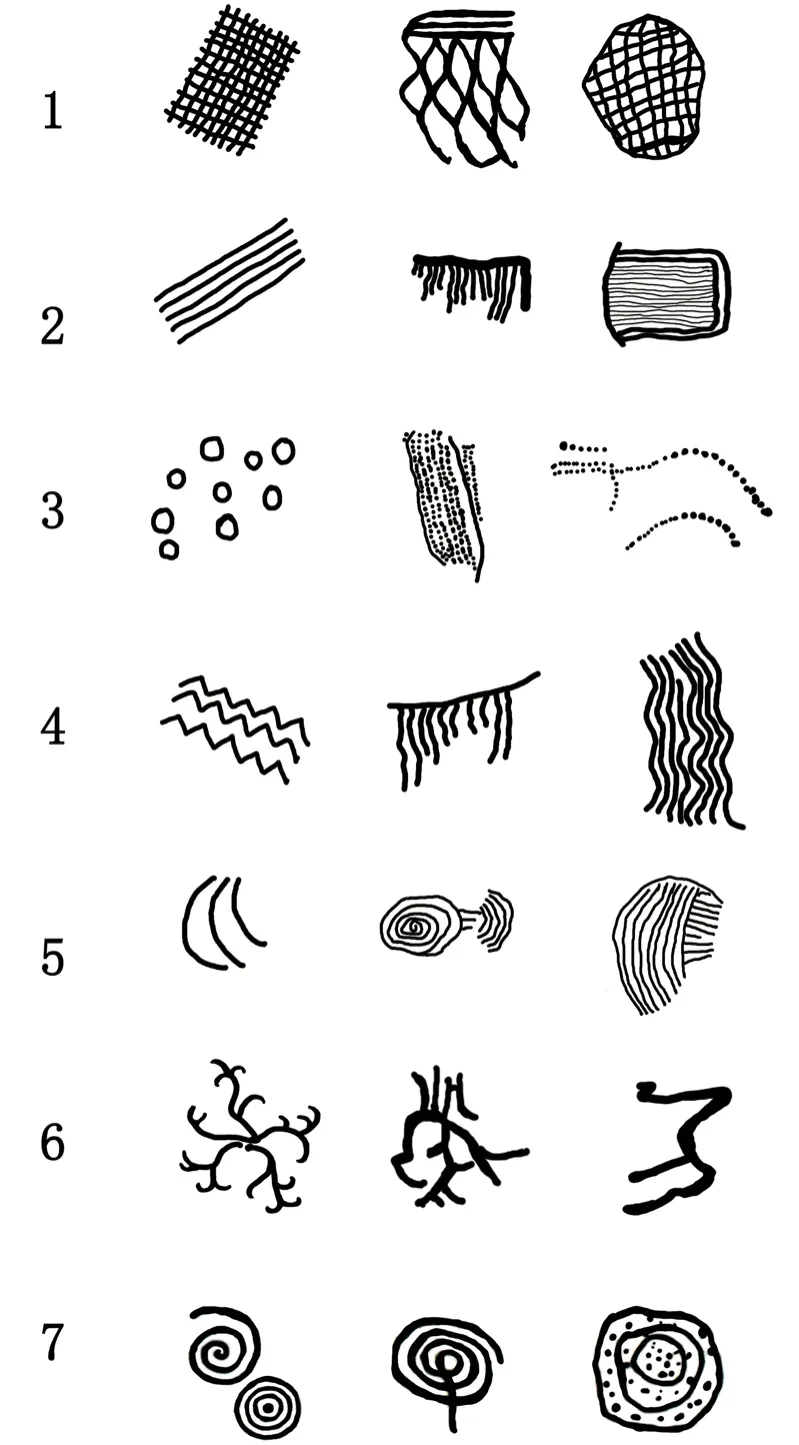

第一阶段主要是内视模式下产生的七种抽象图形。在ASC 过程中,一个光亮的图像逐渐地生成于人的视觉和神经系统中,这一阶段往往会出现七种内视图像,分别为:网格,平行线,圆点、圆圈和斑点,Z 形和折线,曲线,十字交叉线,同心圆和涡旋纹。在这一阶段内视图像可被独立地观察到。如图2中,左侧为七种内视图形的模式化,中间及右侧为加利福尼亚东部科索山脉(Coso Range)岩画中的图形。由此,他认为在世界各地旧石器时代岩画中所出现的抽象几何图形源自内视现象。

第二阶段主要是指对个体或文化层面都很重要的象征性图像将被期望看到或感知到。象征性图像逐渐出现并最终幻化成幻觉。当受试者沿着强化轨迹进一步移动时,他们试图强化和创建他们正在看到的内视图像的感受,受试者把该内视图像解释或详细描述成物质世界中的东西。之后,受试者仍然沿着该轨迹移动,穿过漩涡或隧道,在隧道的末端出现强光,这种感觉也意味着离开现实世界进入到精神世界或死亡。如图3的第二个阶段,由于当地人们的生活和羊紧密相关,我们在美洲加利福尼亚东部科索山脉岩画中所看到的是类羊的图像。

图2 第一阶段七个常见图像的设计图与岩画图(最左侧一排为概念设计图,中排、右排为加利福尼亚东部科索山脉岩画中的图像)②图2、图3来源于:David S.Whitley.Introduction to Rock Art Research(2nd Edition).London: Taylor&Francis Group,2011,pp129-130.

图3 ASC 三个阶段对应的图形。图像为加利福尼亚东部科索山脉岩画。

第三个阶段主要是指由七个感知原则支配的出神状态看到的图像开始显现。这七个感知原则分别是:简单重复、多方连续、分裂、旋转、并列、叠加和融合。在这个阶段受试者会感觉自己正在变成动物,四肢逐渐弱化,感受到在空中飞行或在水下游动,能够体验到体外旅行的感觉。这一阶段受试者会表现出明显的动物特征,他们不会说“我像一只老虎”,而是会呼喊:“我是一只老虎!”处于这一阶段的萨满巫师,在岩画创作中常常会描绘出半人半兽的图像或具有动物式动作的人形。如图3的第三个阶段主要是人物图形,但人物图形中身体的装饰使用了常在第一阶段出现的几何造型及其连续排列。

路易斯·威廉姆斯区别了在出神阶段中的几何图形和象征性图形,并进一步说明了象征性图形是如何从内视图像中显现出来的。基于人们的神经系统具有普遍的共性,无论岩画创作的文化背景如何,在致幻作用下最初都会看到几何图形。[7]45-201内视图形、意识状态的变化、出神三者密切相关,是理解萨满教及其岩画遗存的关键。正是神经心理学的实验数据有力地证明了主体的幻觉和意识状态之间的关系,说明了为何全球的狩猎—采集社会中艺术形式会如此相似,且几何图形和具象图像会相伴出现。威廉姆斯进一步结合萨满教仪式及民族志资料对南部非洲的岩画进行了阐释,认定它们是萨满教艺术的遗存,反映了当时人们的宗教信仰和宇宙观。就全球的尺度而言,虽然各个地区存在文化、环境上的差异,但这一理论的普遍适用性是以人类在神经学上的同一性为基础的。

民族志、萨满教和神经心理学是路易斯·威廉姆斯从“中程理论”切入岩画研究的主要视角,此外,在岩画研究中他还关注岩画与生态环境、生态变迁、早期狩猎—采集者的社会组织与结构等问题。路易斯·威廉姆斯跨学科、多维度、注重数据和实证的方法对非洲乃至世界的岩画研究产生了重要的影响,通过“中程理论”避免了岩画研究中的空泛臆想,对图像的考释进行了科学实证,是该理论在岩画研究中应用的典范。

三、“中程理论”在中国岩画研究中的应用及其价值

从20世纪80年代起,我国人类学、考古学逐渐受到“中程理论”的影响,开始注重民族志资料、数据、实证和跨学科视角。在中国,有十分丰富的民族志资料、考古发掘等,为从“中程理论”层面考释岩画奠定了基础。20世纪80年代以来,我国许多学者开始运用这些宝贵的资料和考古新发现开展对相关岩画的研究。比如李仰松、汪宁生等学者就借用民族学的方法对我国岩画进行调查研究。李仰松曾根据石器时代彩陶的色彩制作工艺,探讨了花山岩画的颜料和绘画技术;根据周边的悬棺葬探讨了花山岩画的制作方法;根据地方民俗探讨了花山岩画的内涵;根据族属关系认定花山岩画为骆越人遗作,并结合羊角钮钟、环手刀等周边出土文物,把花山岩画的创作时代定位在战国晚期至两汉,其所属的社会性质为原始社会末期的军事民主制。目前,我国尚未开展从神经心理学角度对岩画图像及其与宗教之间关系的研究,但在科技考古方面,岩画的直接断代近些年来发展迅速,如相关学者对云南沧源岩画、新疆阿勒泰岩画的断代,汤惠生等对河南具茨山、方城,宁夏贺兰山,内蒙古阴山,江苏将军崖岩画的微腐蚀断代等。以下以民族志、考古学材料与岩画之间关系的分析为例,对“中程理论”在中国岩画研究中的应用进行探讨。

图4 墩德布拉克洞穴彩绘岩画(左)与汗德尕特乡文化员展示马皮雪橇的制作和使用(右)

(一)民族志资料在中国岩画研究中的应用

与南非相似,中国有丰富的民族志资料,通过对“活着的社会”进行研究,可以进一步探求岩画这种物质遗存背后的精神世界。在中国,关于岩画的最早记载可追溯至北魏地理学家郦道元《水经注》中关于阴山动物图形的描写:“山石之上,自然有文,尽若战马状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也”[8]21。在20世纪70年代的内蒙古地区岩画调查中,盖山林先生按图索骥,根据《水经注》中郦道元对岩画的著录,在阴山地区发现了诸多岩画,是国内根据民族志资料对岩画进行发掘和考察的开端。国内可用于岩画研究的语言文字、口头传说、民间习俗等民族志资料并不罕见,如广西花山岩画中出现的“蹲踞式”人形与壮族的“蚂拐舞”之间在形式、动作上的相似性,连云港将军崖岩画中的“稻米与人面像”图像与这一地区民间流传的用稻米进行祭祀的传统,新疆阿勒泰墩德布拉克洞穴彩绘岩画中的滑雪形象与当地的滑雪传统和马皮滑雪板传承工艺的关系等,都可通过各类民族志资料对其内涵进行阐释。

墩德布拉克洞穴彩绘岩画(地理坐标:47°45.2007′N,88°25.681′E,海拔1 035 米)位于新疆阿勒泰市汗德尕特乡墩德布拉克河上游沟谷之中。图4中的左图是墩德布拉克洞穴彩绘岩画中滑雪部分的图像,右图是汗德尕特乡文化员向笔者展示马皮雪橇的制作和使用。墩德布拉克洞穴彩绘岩画的滑雪图像用红色颜料绘制而成,滑雪的人形上身前倾,双腿微屈,手持滑雪棍,脚踏滑雪板,画面描绘了一排正在滑雪前行的人物侧影。在墩德布拉克洞穴彩绘岩画中,除了滑雪的形象,还有动物图形可能也跟滑雪狩猎有关。

墩德布拉克洞穴彩绘岩画所在的阿勒泰市地处我国最西端,属典型的温带大陆性寒冷区,年降雪量大,积雪时间长,雪质优良。《文献通考》中记载:“田多雪,恒以木为马,雪上逐鹿,其状似盾而头高,其下以马皮顺毛衣之,令毛着雪而滑,如着履屐,若下坂走过奔鹿,若平地履雪,即以木刺而走,如船焉,上坂即手持而登”[9]136,形象地描述了新疆阿勒泰地区古代游牧民族滑雪狩猎时的情景,与古老的岩画中所描绘的场景相似。在汗德尕特乡生活的主要是蒙古族乌梁海部落,在这里有一首以蒙古长调形式传颂的《滑雪狩猎民谣》也描写了猎人滑雪狩猎的场景:“在那高高的阿尔泰杭盖山中,身上背着柳木制的弓箭,双手斜推着滑雪棒的,脚踩着红松、白松木制作的滑雪板,身后拖着山羊皮囊的,很快地滑着奔跑在松树林中的,是那勇敢而又灵活、聪明的猎人”③《滑雪狩猎民谣》由新疆阿勒泰市汗德尕特乡副乡长、新疆阿勒泰市艺术团书记尼咏梅提供。。古代生活在这一区域的先民为了适应山多雪厚的特点,达到在积雪覆盖的山间行走、迁徙运输、采集狩猎的目的,发明了马皮雪橇。根据笔者的田野调查,阿勒泰地区的牧民夏季放牧,冬季闲时仍旧进行弓箭、马皮滑雪板、手工木制品等传统工艺的制作。马皮滑雪板一般在秋末冬初时用桦木或白杨木制作,因为这个时候当地群众有宰杀马匹的习俗,制作马皮滑雪板所用的皮毛可以得到保障。滑雪板的制作要先用木板做好胚子,然后将马前腿外侧那块顺着长的毛皮(为了使滑雪板向前滑行时马毛顺茬,向后踩蹬或上坡时马毛逆茬,防止雪板向后倒滑)附在滑板胚子上。阿勒泰居民至今仍广泛沿袭自制的脚踏马皮滑雪板(当地人称为“察纳”),手持木棍、背着羊皮行囊(行囊中通常是长期在外狩猎的生活必备品或猎物)在雪地里滑行,每年冬季都会举行滑雪比赛。滑雪是世世代代生活在这里的人们的文化遗存,在他们的物质生活和精神文化中占据着重要的地位。

阿勒泰地区的先民通过岩画将当地“滑雪”这一古老习俗记录在洞穴岩壁上,这也是目前国内发现的最早的滑雪图像。对阿勒泰地区有关滑雪民族志资料的研究和马皮滑雪板制作工艺的实地调查,可以为墩德布拉克滑雪岩画的解读提供思路和证据。罗伊·拉帕波特(Roy A.Rappaport)认为:“仪式是自我参照和自我指涉的。”[10]52即在代代相传与仪式实践中形成一套规范并不断丰富的系统,岩画作为社会结构中的一个要素或具有图像关联性的要素,可借由对现存仪式实践的梳理或民族志资料的研究,链接史前岩画图像并将其置于社会结构、仪式实践和文化内涵之中进行解读。因此,通过民族学的调查可以在静态的物质现象与动态的人类行为之间构建起桥梁,为岩画图像的考释提供依据。

(二)考古资料在中国岩画研究中的应用

在中国,不仅民族志资料丰富,岩画周边还留存有史前遗址、墓葬等,这为“中程理论”在岩画研究中的应用提供了基础。基于此,王建新在研究新疆岩画的过程中形成了岩画、墓葬、遗址“三位一体”的研究方法。通过岩画周边考古遗址所体现出来的信息,可以对岩画的年代、内涵、创作族属、创作目的等重要要素进行考证和推断。如新疆阿勒泰地区哈巴河县的多尕特岩画与托干拜2 号墓内石板上的图案在色彩、造型上具有一定的可比较性;云南沧源岩画与硝洞旧石器遗址的关系;广西左江花山岩画与周边墓葬中出土的铜鼓、环手刀之间的关系;江苏连云港将军崖岩画与将军崖、桃花涧、二涧、白鸽涧等旧石器时代遗址的关系;等等。这些都说明了岩画与墓葬、遗址关系的紧密性。对有明确地层关系和包含信息更为丰富的墓葬、遗址进行探索,可为岩画的研究提供相对准确的证据。

图5 新疆多尕特彩绘岩画(左)与托干拜2 号墓地M2B 的石板彩绘(右)

多尕特洞穴彩绘岩画(地理坐标:48°21.0280′N,86°07.1799′E,海拔759 米)位于哈巴河县萨尔布拉克镇玉什阿夏村西北多尕特沟内的山丘之上,周围生活的主要是哈萨克族。多尕特洞穴彩绘岩画是这一区域洞穴彩绘岩画的总称,共有五处,类似“龛”的浅洞穴与深洞穴皆有。图5中的左图是多尕特最大的一处洞穴彩绘岩画,岩洞宽6 米,高2.5 米,深4 米,在洞穴的岩壁和岩顶上有红色彩绘,涉及手印、人形、动物等,在岩画中有多处线条和图形由“点”排列组合而成。距离多尕特洞穴彩绘岩画不远处是位于哈巴河县萨尔塔木乡喀布哈塔勒村东北的托干拜2 号墓地(地理坐标:48°099.6017′N,86°42.1068′E,海拔793 米)。托干拜2 号墓地中的M2B 西南侧是C 墓室,“墓室平面大致呈方形,石棺由4 块厚0.2 米的石板围砌而成,长2 米,宽1.6 米,深1 米。在西壁、南壁内侧有以红色颜料绘制的菱形网格纹饰,其中以点纹填充。[11]19—28墓地中出土了少量的石镞、石罐,未见金属工具。从墓葬结构、出土遗物及碳14 鉴定分析,托干拜2 号墓地属于切木尔切克文化范畴,是青铜时代早期的遗存,距今约4 200年,也是目前阿勒泰地区最早的考古遗址。根据画面中的叠压关系和图像风格,笔者认为多尕特岩画中早期图像的创作时间与托干拜2 号墓地的时间相当。宾福德认为,考古学的目的“是研究现代环境中的静态和动态之间的关系。如果了解了大量的细节,它会给我们提供一块罗塞塔石:将发现于考古遗址的静态的石器‘翻译’成那里当时人们生机勃勃的生活”。[12]24在中国的诸多岩画点周围都分布着墓葬和遗址,对墓葬和遗址的考证有助于我们勾勒出那个时代的生产力水平、社会文化、精神信仰等。岩画的产生和发展是镶嵌于生动的社会生活之中的,同时岩画在其创作场域中也是自身文化建构和再生产的力量,即“岩画不仅记事,更可成事”。从周边考古遗址中获取的信息不仅为岩画中具体图像的解读提供了可能性,也构筑了遗址所在年代的时空背景,是微观的具体物象与宏观的社会文化之间的链条,也是从“中程理论”进行切入的重要视角。

结论

岩画作为远古人类活动的遗迹,是解读先民们生活和社会结构的密码,对于研究史前人类的精神信仰、物质文化、人群迁徙具有一定的参考价值。但由于岩画的地层学材料和活态遗存的缺失,在岩画的考释方面如何避免空泛的臆想而做到科学实证,成为岩画研究面临的现实问题。“中程理论”并不是某一种或几种具体的方法,而是放弃对宏大理论的构建,着眼于实际问题的理论方法,是一个在发展中不断吸收和丰富各类实证性方法论的过程,其从跨学科的角度不断补充和延展证据链条,使得从物质遗存到精神阐释之间逻辑链条更为严密且具有可验证性。路易斯·威廉姆斯的岩画研究正是运用了“中程理论”的思想内核,结合当地的民族志和萨满教传统及神经心理学的实验,对南部非洲的岩画进行了科学分析和阐释。在中国,丰富的民族志材料、岩画点与考古遗址之间的关联性,以及近年来国内实验考古、直接断代技术的发展,为岩画在“中程理论”范畴中的研究提供了基础。也正是在此基础和链接之上才能进一步通过考证和逻辑完善图像的内涵阐释和对史前先民精神生活的构建,阐幽明微,层层深入,发掘岩画之原貌。