里弄街头的移动厨房:近现代上海流动食摊骆驼担设计研究

吴文治

(上海工程技术大学 艺术设计学院,上海 201620)

一、近现代上海的流动摊贩与摊具

(一)流动摊贩的主要来源与种类

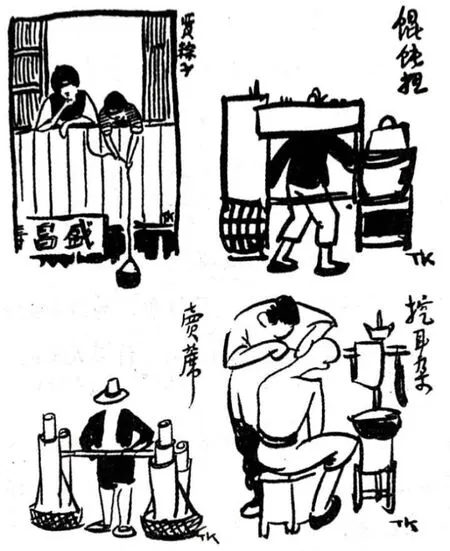

近代上海由一个小县城一跃发展成为传统与现代融汇的国际大都市,激增的人口也催生各类摊贩迅速发展,各种类型的摊贩分布在城市的各个角落。(图1)摊贩们通过贩卖各种与日常衣食住行密切相关的器物、食物、服务等,完善了城市物资和服务供应体系,也构成了一幅繁荣热闹的市井生活画面。[1]19世纪70年代始至1947年止的数据统计显示,上海一直是近现代中国对外贸易的中心,其在对外贸易总值中所占的比重,多数年份都保持在50%以上。[2]231840—1940年百年间的上海,无论是租界还是“华界”,外国人还是华人,人口都呈现持续增长的趋势,特别是19世纪末20世纪初以后出现成倍的增加[3]26-27,至1949年上海解放之时,全市人口已从开埠初不足25 万人猛增到554 万人,而非本地籍人口达471 万,占总人口的85%。[4]91从人口来源看,1885—1935年旧上海公共租界的人口籍,江苏、浙江、广东、安徽、山东位居前五,1929—1936年的“华界”人口籍,江苏、浙江、安徽、福建、湖北位居前五。[5]114-115由此可见,近代上海的移民人口主要集中在临近的江南地区(苏、浙、皖等省)。外来人口的涌入带来两个直接结果,一是不断为上海注入活力,成为上海发展的基本动力,另一方面也在就业、住房、社会治安等问题上带来了很大压力。一些文献资料表明,苏、浙、皖等地的外来移民(49.5%为农民)是摊贩群体的主要来源之一。[4]3这也决定了流动摊贩的摊食种类和摊具设计制作工艺等,天然以这些地区的传统饮食和工艺为基础,并融汇于“东西碰撞交融”的近现代上海日常生活之中。

图1 近现代上海里弄街头各式流动饮食摊贩

摊贩是一种古老的行业,有着悠久历史。从经营模式来看,上海地区的商业大致可以分为行商、居商、中间商三种,各有特点,并形成与之相适应的商业习俗类型。其中,从事行商的主力军是小商小贩。他们或提篮,或肩挑,或车载,串弄进巷,频繁地出入弄堂,贸货易物,修旧利废,为居民提供吃、用、修等日常生活服务。从“摊贩”①《辞海》对“摊贩”的解释反映出我国近现代一百多年来摊贩的兴衰:固定或流动设摊从事商业买卖或修理、服务的个体劳动者。多数本小利微,经济力量薄弱。中华人民共和国成立后,国家通过合作商店、合作小组的形式对摊贩进行了社会主义改造。改革开放以来为活跃市场,补充国有商业和供销合作社网点的不足,方便消费者购买,摊贩又得到较快发展。(《辞海》缩微版,第1830 页)一词的概念来看,在英文中有“stallkeeper”(摊贩)、“stallman”(摊贩)、“peddler”(沿街叫卖的商贩或挨户兜售的小贩)、“hawker”(叫卖的小贩)、“street vender”(街头卖主)、“street merchant”(街头商人)等表示各种不同摊贩的词语,中文里的称呼就更多了,如“贩夫”“贩客”“贩徒”“贩人”“贩子”“贩竖”“贩佣”“牙贩”“菜佣酒保”“引车卖浆者流”“摊户”“摊商”“商贩”“小贩”“摊贩”“沿街叫卖者”等。[4]4从古至今,流动摊贩作为民间非正规经济(区别于纳入税收体系的固定商铺)的重要组成部分,活跃于街头巷尾,成为塑造日常生活景象的一股重要力量。

(二)流动摊贩对日常生活图景的构建

图2 《图画日报》反映近代上海及临近地区流动饮食摊贩图画(节选)

图3 《大雅楼画宝》中骆驼担及售卖情形

图4 《新闻画报》上的滑稽画《封神榜与馄饨担》

中国传统文化中“士、农、工、商”的观念根深蒂固。“大多数读书人的家族仍然倾向于在族谱中低调处理染指商业的情况,那些跟手工艺相关的任何活动也会受到同样的待遇,因为商业活动和匠艺活动被看成低等阶层从事的、不体面的活动。”尽管这一态度在明末有所松动,“商人也开始进入精英阶层,并努力谋求官职”,但对“工商末流”的观念意识仍然是主流。[6]36这导致有关江湖百业及流动摊贩的文字记载较少,而主要散见于一些竹枝词和风俗杂咏中。在绘画图像方面,乾隆年间金德舆请方薰所绘《太平欢乐图》大概是最早的江湖百业系列绘画,反映了两浙的风土人情。晚清以来,随着石印技术的引入,绘画成为报纸报道社会现象的一种新手段,吴友如《点石斋画报》、周慕桥《大雅楼画宝》、《图画日报》、陈师曾《北京风俗图》等均有反映江湖百业及摊贩营业情况。萨莫尔·维克多·康斯坦在20世纪30年代编了一本《京都叫卖图》,图文并茂地记录了北平四季的市声,还将某些叫卖声用五线谱记录了下来。在后来的文献中,骆驼担的叫卖声也被以这种方式记录下来。[7]前记近现代上海的流动摊贩,经营门类之多、方式之灵活、走街串巷之频繁,对于里弄日常生活的塑造具有重要影响。《图画日报》的专栏《营业写真》图文并茂地摹写了以上海为主的民间营生,特别是新旧交替之际各行各业的兴衰,反映出光绪、宣统之后普通百姓日常生活中一大批传统行业的真实情况。[7]前记(图2)从骆驼担在上海各生活类书报刊出现的频率可知,这是最为常见的街头摊具之一。除《图画日报》之外,《大雅楼画宝》《新闻画报》等画报中也有骆驼担图像(图3、图4)。值得一提的是,《新闻画报》以滑稽画《封神榜与馄饨担》的方式将街头摊具骆驼担与历史题材结合起来,创造了兼具故事性和趣味性的世俗生活场景。图5丰子恺所绘的骆驼担,除了得自直接的生活体验,可能还受到报纸(画报)题材的影响。骆驼担在里弄街头的普遍性和对于塑造日常生活场景的重要作用,还体现在沈复、鲁迅、茅盾、周作人、夏衍、梁实秋、包天笑、邵洵美、董竹君、林徽因等诸多文化名人的作品中。文学(诗歌、散文、小说等)、艺术(画报、漫画)的众多描述证明骆驼担在清末民国的上海等江南诸地甚为流行,甚至有骗子用骆驼担作为工具行骗②见梁实秋《哀挡》,《梁实秋散文集》(第5 卷),长春:时代文艺出版社,2015年,第54 页。原文称:“昨日报载:‘近有一种骗匪肩一破馄饨担,满装破瓶破碗,行至弄内人丛中,作误踏香蕉皮状。喀啷一声,连人带担,打得粉碎,伏地呜咽,其惨不可名状。同时必有一人出,向众大发其慈悲心,创议捐资助之……果然银元铜元满握,乃即收拾破担称谢而去……个中人谓之“哀挡”。’这样新颖的骗法,果然令人惊异,然而既发生在上海,便又无足怪了。假如有一种骗法,在别处发生,而在上海独付阙如,那才是怪事。”,赌徒借骆驼担掩护身份以避追捕③见王舜祁、胡元福《蒋介石蒋经国轶事》,北京:华艺出版社,1995年,第135 页。。

卢汉超在描写近现代上海日常生活时写道:“宋朝名画《清明上河图》的精致描绘的那样,凝视这幅画,追忆近代上海的生活,你会有一种强烈的感觉,就像12世纪的开封城市生活重现于20世纪的上海。”[1]292郑君里拍摄于1949年的电影《乌鸦与麻雀》真实反映了那一时期上海里弄的生活状况和摊贩(肖老板)的一个侧面。2009年管虎导演的电视剧《外乡人》也反映了1999年之后八年间上海里弄生活及外乡人群体(包括各式摊贩)的境况。对比之下,我们能看到上海里弄生活在进入21世纪之前的变化是缓慢的、微小的、局部的,仍然基本延续和保持着近一百多年的生活样态。近现代上海里弄融合了商业和居住的功能,居民几乎可以不出弄堂便能满足生活所需。对于维持里弄日常生活,形成特色饮食文化,塑造城市居民记忆,摊贩群体功不可没。

二、“移动厨房”骆驼担的设计

(一)骆驼担的概念及历史源流

骆驼担是昔日苏州小吃摊贩创造的一种流动食担,因外形犹如骆驼而得名,苏州人还称之为“两间半”“骆驼担子”或“馄饨担”“糖粥担”。其两端是用竹子制作的落地小碗橱,依靠一根横竹连接,人站在当中,抬肩挑起,两端离地尺把高,行走自如。其一端下部置炉、锅、水桶,上部存放各种调料,另一端下部放柴禾杂物,上部放碗匙及食品生坯等。骆驼担不同季节经营不同饮食,春夏多卖馄饨(上海等地),秋冬多卖糖粥(苏州等地),价廉物美,很受市民欢迎。骆驼担在苏州饮食业中是一种具有特殊地位的食担,摊贩常于每天固定的时间走街串巷,手敲竹梆,儿谚中有“笃笃笃,卖糖粥”。夜晚行走多挂灯笼或小桅灯。所售食品为馄饨、阳春面、咸菜肉丝面、糖粥及其他小食品,现烹现卖,热气腾腾,很受居民欢迎。④李黎明列举出的上海各类小吃的类别,包括各种早点、面食、小菜、点心,诸如大饼、油条、锅贴、麻球、羌饼、葱油饼、麦芽塌饼、蟹壳黄、擂沙圆、桂花酒酿圆子、双酿团、刺毛肉团、瓜叶青团、四色甜咸汤团、火肉粽、豆沙粽、赤豆粽、糖年糕、百果糕、条头糕、水晶糕、黄松糕、粢饭糕、扁豆糕、绿豆糕、重阳糕、水磨年糕、大馄饨、小馄饨、油煎馄饨、麻辣冷馄饨、汤面、冷面、炒面、拌面、凉面、过桥排骨面、油豆腐线粉、百叶包线粉、肉嵌油面筋、臭豆腐干、五香茶鸡蛋、生煎包子、桂花赤豆汤、白糖莲心粥、面筋百叶汤、牛肉汤、牛百叶汤、原汁肉骨头鸡鸭血汤等,应有尽有。见李黎明《近代上海摊贩群体研究(1843—1949)》,济南:山东人民出版社,2013年,第65 页。《醇华馆饮食脞志》称:“馄饨水饺,皆以荷担者为佳。”

图5 丰子恺描绘骆驼担的速写

根据笔者搜集的相关文献,从时间上来看,骆驼担可追溯到嘉庆十三年(1808年)清代沈复《浮生六记》的记载,至今已有200 多年。《浮生六记》载:“妾见市中卖馄饨者,其担锅灶无不备,盍雇之而往?”[8]42在地域上,除上海外则主要分布在苏、锡、常、宁、杭、绍等地。(图6)⑤本文图片来源:图1,上海人民美术出版社编《老上海风情》,上海:上海人民美术出版社,2015年;郑祖安《老上海十字街头》,上海:上海文艺出版社,2004年。图2,王稼句编纂点校《营业写真:晚清江湖百业》,杭州:西泠印社,2004年。图3,周慕桥《大雅楼画宝》,北京:中国书店,1996年。图4,韩丛耀主编《中华图像文化史》(插图卷),北京:中国摄影出版社,2016年。图5,卢汉超《霓虹灯外:20世纪初日常生活中的上海》,太原:山西人民出版社,2018年。图6,郑祖安《老上海十字街头》,上海:上海文艺出版社,2004年;上海人民美术出版社编《老上海风情》,上海:上海人民美术出版社,2015年; 《良友》,1928年,第23 期,第28 页。中国知网约束条件为“主题”搜索“骆驼担”结果显示为零,读秀约束条件“知识”搜索到237 条关于骆驼担的文献,其中明确为苏州地区的约有98 条(占比41.4%),上海地区的约有37 条(占比15.6%),其他城市按文献数量从多到少依次为无锡、南京、杭州、常州等,皆位于江南。这些关于骆驼担(馄饨担)的文献,主要出现在描写民俗文化(如《苏州节令民俗》《苏州百姓图录》)、饮食烹饪(如《品味·口感苏州·小吃记》《上海传统食品》)、历史街区(如上海新天地、苏州跨塘镇、无锡清明桥)等方面的资料中,以及地方志文史资料(如苏州《沧浪区志》《金阊区志》,上海《卢湾区志》《南市文史资料选辑》《上海研究论丛(第19 辑)》)、文学传记(如《阿炳传》《红楼梦》)和某些文集(如《陆文夫文集3》、钱伯城《问思集》)中。《浮生六记》(1808年)为目前最早记载苏州骆驼担的文献,加之文献记载的频率及城市历史、传承和影响,我们有理由推测苏州是骆驼担源出地,上海里弄街头的骆驼担应为苏州传入。

(二)骆驼担的功能布局与加工操作

从目前所掌握的各类资料文献来看,骆驼担应是清末以来流动摊具中最正式、最传统、最规范、最精致的型制之一,它整体的空间结构与功能布局分配合理,考虑精细,同时综合了烹饪(馄饨、糖粥等需要即时蒸煮和温热的小食)各环节食材配料的摆放、简单的烹制操作、盛具的陈列摆放以及担子两端重量的平衡关系。具体来看,骆驼担可分为头、中、尾三个部分:头上部为蒸煮温热的锅和添柴火的炉灶,下部格子空隙则常用来堆放柴火;中部为担客容身起肩落担的中空部分,俗称为“桥”;后部从上到下分为碗筷柜、调料配菜抽屉和下部用作临时搁置水桶等的虚空部分。头—中—尾如此紧密有致的排列和功能设计布局,体现出民间竹艺手工匠人极大的创造性。此外,骆驼担的结构设计很好地解决了担体在肩负前行中的稳定性问题,符合人体工程学的尺度感和合理性。骆驼担的高度约为1.5—1.6 米,承肩处用中间稍高的微弯竹梁连接,符合力学原则,高度约在1.2 米。其他常规的简易操作空间的高度在0.4—1 米之间,方便流动售卖时的制作加工。特别是,骆驼担头、尾的底部采用向上翘起的圆角曲线设计(类似于船头尾的弧线),充分考虑了骆驼担挑夫在行走过程中的便捷性,避免了走街串巷时因地面凹凸可能导致的磕碰,让身挑骆驼担的人可以如同舟楫在水中一样自由行走。

作为流动摊贩制作、摆放、存储相关摊食的收纳和烹饪工具,骆驼担也具有一些辅助性的功能。如:为了配合夜间营业(营业时间通常为上午十点至午夜),在头—中部结合的主结构竹竿上,上部一般装有一盏小桅灯,用来在夜间照明;下部手及之处则装有一个中空的竹梆,用来在走街串巷时敲鸣提醒和招徕食客。总体来看,骆驼担就是一个集烧、卖于一身的“移动厨房”和“小吃铺”。相比较而言,其他各种小吃担看来都是商贩临时搭配组合,只有骆驼担经过竹木匠人和从业商贩的精心设计,才达到如此精当、实用,且可以经营多种饮食生意。骆驼担具有基本一致的型制和造型特征,以及高度的识别性和整体性,同时在局部功能上也存在一定的差异性,也正是这种差异性,成就了骆驼担可以根据时令和顾客需要售卖不同种类摊食的灵活性。差异性主要表现在:第一,橱柜的格式多种多样,有拉出的抽屉,有两扇门的柜子,可放大小不一的炊具,还可以支出一个木板小平台,可做案板上的切剁操作。第二,炉灶上面有的是汤锅,有的是蒸锅,炊具有变换,骆驼担卖的食物也各有不同。置汤锅的可以卖饺面(馄饨和面条),可以卖汤圆(元宵);置蒸锅架笼屉就卖茶糕、方糕;甚至有手脚勤快的,同时操持两样生意,蒸屉上的方糕放一边,锅里又可为人下汤圆。

今人涉及骆驼担设计研究的,主要局限于基本的设计史、设计理论探讨层面,如黄厚石《设计原理》,曾志浩、代洪涛《工业设计史》,耿兴隆主编《工业设计史》,哈斯巴根、丁艳《构成基础》,等等,从现代设计学角度分析了骆驼担的设计智慧,对于骆驼担这种“压缩设计”(集中化设计)和“绿色设计”的方式表达了关注,也有人建议在设计飞机厨房时可以从骆驼担获得很好的借鉴。当然,目前对骆驼担等传统器物设计研究的深度和认识还远远不够,相关应用研究也没有得到有效展开,传统造物的智慧仍然处于有待挖掘的状态。

(三)材料工艺与局部装饰

骆驼担的材料和制作工艺在传统手工艺中比较常见。它以竹为主要材料,除尾部橱柜常采用木制之外,整体结构以竹子弯制、连接而成。竹子在我国南方产竹地区自古便常见于传统器具设计,竹的热弯技术在很早以前就已经为民间工匠所使用。竹子的特点是韧性好、易加工、重量轻、可塑性强,同时由于表层光滑细密而能防风雨,不易腐烂变质。在盛产竹子的南方,这无疑是骆驼担最廉价、最适合的材料。

由于骆驼担已经在现实生活中消失了,我们从骆驼担的实物模型和资料图片来看,其加工工艺主要为传统的热弯技术、竹钉榫技术、打孔卡装和竹篾绳结绑结四种技术。前两种技术主要用于结构部分的固定连接,后两种方式则用在“头—中”部的局部位置,以及“中—尾”部顶端搁碗匙空间的横向格栅等。当然,不同的骆驼担在某些细节方面的设计与制作也存在微小的差异。比如,尾部顶端的搁碗空间,有的是用简单的木制装饰格栅采用半封闭镂空的形式,有的则完全是用竹格栅竖向排列制成。

作为一种简易、便捷的流动摊具,实用性、功能性始终是第一位的。但在某些细节方面,骆驼担仍然透露出传统手工艺制作中的装饰习惯与美学考究。骆驼担的装饰性要素主要体现在尾部的木制碗橱上。首先,对于顶部开敞或半开敞的碗橱搁架而言,其背面一侧的挡栅有用木材制作成回字文、冰裂纹、扇形纹、组合纹等装饰图案,明显受到传统木工工艺的影响,甚至可以说是一种生动的嫁接。而另外一种竹制的挡栅相对简单一些,有模仿竹椅靠背简单的结构图案,也有一种采用更简单的竖向均距排列。其次,骆驼担尾部中段的封闭型抽屉在五金件拉手的选择和抽屉面板的搭配上,更体现出一种考究的精工细作和装饰意味,这与骆驼担整体偏向简单的设计形成了“粗中有细”的鲜明对比。

余论

每种饮食习惯中都有一个各种历史的交汇处。“看不见的日常生活”(被人们忽视)处于一种无声的系统中。[9]228骆驼担作为近现代上海传统与现代碰撞、交替进程中里弄居民日常之物,折射出摊贩这种非正规经济形式对于构建都市日常生活的重要性。因为,“某种确切的饮食制度也能显示出某个社会的秩序,或者不如说,饮食制度在实行时是以某种秩序可能在社会上起作用为前提的”。列维-施特劳斯认为,烹饪构成了“一种语言,在这种语言中,每个社会都传输了很多信息,这些信息至少能表现出社会本来面貌的一部分”。也就是说,“在这种语言中,社会无意识地表现出了自身的结构”。[9]239同时,骆驼担还充分反映出沪、苏等地饮食习惯并营造出独具特色的饮食风俗。作家哈利德·塞甘特(Harriet Sergeant)说,这些沿街叫卖的商贩“将小吃变成一种上海风俗”。他们做买卖的路线并不是上海的大马路,而是背街后巷和里弄,那里才是绝大多数上海市民居住的地方。[9]239对于今天的上海而言,传统里弄已经绝大多数被拆、改、迁的城市更新政策瓦解,依托传统里弄的各类小吃行业也失去了生存的土壤和环境。骆驼担作为一种民间发明的街头摊贩的移动厨房,集中反映了清末以来中国传统摊贩经济和市井文化发展演变的历史,也反映了普通劳动人民基于生活需要、经营活动而设计创造的智慧。骆驼担在中华人民共和国成立以后曾经销声匿迹,改革开放以后又出现过一段时间,到今天则只能在工艺美术展览馆、影视基地陈列馆等展馆中看到它的存在。尽管如此,骆驼担在江南地区仍然承载着里弄街头居民久远的城市生活记忆。这种里弄街头担食文化的记忆与想象,通过各种方式在评弹(如《白蛇传·保和堂》)、舞蹈(如《忆糖粥》《粥担与老人》)、话剧(如田汉独幕话剧《初雪之夜》)、电视剧(如《丝恋》)、工艺品(如谢耀锡微型红木雕刻《骆驼担》)等中得到了延续。