不同课型的“单元导学框架”搭建策略

——以教科版小学《科学》为例

□韩 良

教科版《科学》在每个单元都安排了一个“单元导学”,其主要作用是承前启后——小结学生已有知识,阐述单元的学习目标和内容。但在现实教学中,普遍存在着对“单元导学”重视不足、利用欠缺的现象。

“单元导学框架图”以一个单元为教学单位,依托单元核心概念,创设情境,充分暴露、梳理、归纳学生的已有知识和存在的疑惑,通过教师、学生、教材之间的互动,合作建构单元知识框架体系图,是一种导学的手段。教科版《科学》教材中的单元分为“演绎型”“归纳型”“关联型”“实验型”“体验型”,实施适用于不同课型的“单元导学框架”搭建策略:“从核心扩散,辐射细化”“从具体整理,凝聚归结”“从已知出发,由此及彼”“用实验推进,整体建构”“展示加模拟,体验历程”使学生整体感知和整体把握单元知识体系,以可视化手段理解和建构科学概念,切实提高课堂教学效益。

一、“演绎型”单元:从核心扩散,辐射细化

教科版《科学》中的每个单元都是围绕一个核心概念组织教学内容,核心概念起着统领单元的重要作用。因此,教师在单元导学中要引导学生暴露对核心概念的了解程度(前概念),从中发现需要修正和发展的,初步建立“演绎型”单元核心概念下的子概念体系。

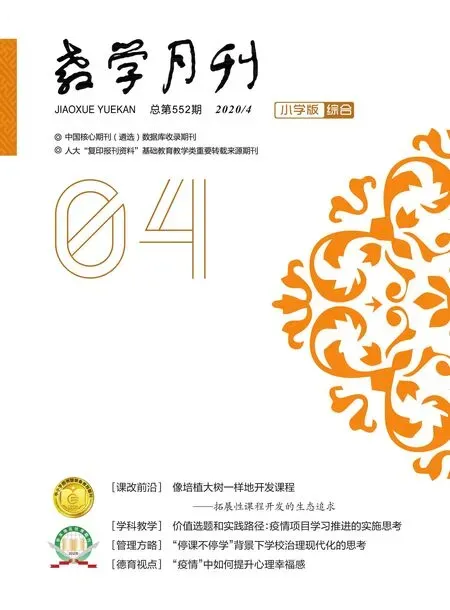

以五年级上册科学“光”单元的导学为例。首先,教师出示手电筒,打开让其发光,提问:“对于光,你知道些什么?还想知道些什么?”然后,引导学生对回答进行梳理,绘制了以“光”为中心,向外辐射细化的网状图(见图1)。

图1“光”单元导学框架图

图1 显示,学生对“光”的认识很丰富,涉及内容广泛。此时,只要让学生读一读单元导语,看一看单元名称,就能明确本单元要研究的内容及学习重点。虽然学生起初的提问和回答都比较凌乱,甚至不着边际,但经过几次这样的单元导学训练以后,学生就会养成看单元名称进行思考和提问的学习习惯,甚至能从本单元课题中引发深思和提问。

通过实践,以下“演绎型”单元的导学可以采用“从核心扩散,辐射细化”的策略搭建单元导学框架图(见表1、图2、图3)。

表1“演绎型”单元汇总表

图2“动物”单元 导学框架图

图3“动物的生命周期” 单元导学框架图

二、“归纳型”单元:从具体整理,凝聚归结

根据学生掌握概念的实际情况进行单元知识的整理归纳,能促进学生的有效学习。在导学前,教师呈现一些与单元学习内容相关的、包摄性较广、清晰和稳定的引导性材料,有助于学生把新知中的学习要素与已有认知联系起来,由此建立“归纳型”单元的知识框架体系。

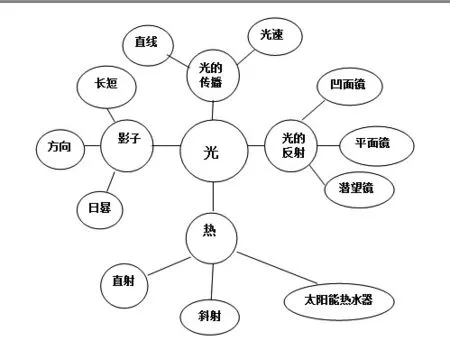

例如,教师在导学“天气”单元时,首先播放了一段天气预报的视频。这段视频,既能激发学生对本单元的学习兴趣,让学生明白天气与人类生活、生产有着密切关系,又提供并涵盖了本单元所有的学习内容,甚至比单元知识广泛而全面。然后,教师组织学生讨论:从这则天气预报中,你知道了什么?再根据学生的回答对板书进行归类,最后让学生读一读单元导语,看一看单元名称,说一说本单元要学习的内容和要点。在导学过程中,教师有意识地把学生零碎的知识点集中到单元学习内容上,在师生互动中梳理出整个单元的知识框架图(见图4)。

图4 “天气”单元导学框架图

通过实践,以下“归纳型”单元的导学可以采用“从具体整理,凝聚归结”的策略搭建单元导学框架图(见表2、图5、图6)。

表2 “归纳型”单元汇总表

图5“我们周围的材料” 单元导学框架图

图6“生物的多样性” 单元导学框架图

三、“关联型”单元:从已知出发,由此及彼

客观事物之间并非彼此孤立的,而是互相关联和互相制约的。“关联型”单元往往内容由几部分组成且有着很强的知识联系。在教学中,教师引导学生以旧知为依托,通过迁移的思维方式掌握新知,可以培养学生独立获取知识的能力,发展学生的科学思维。

以六年级上册“能量”单元的导学为例,教师首先从学生熟悉的电能入手,让学生围绕“电能做什么事”开展讨论,以此打开能量的具体形式和互相转换的话题。在教师的引导下,学生得出热、光、声等皆为能量的结论,梳理出本单元的概念框架体系,但学生并未提及“磁”。磁也是一种能量,但学生对于电和磁之间的转换比较陌生。教师一边讲述丹麦科学家奥斯特发现电磁现象的故事,一边做演示实验,由此激活学生的思维,认同了电和磁之间的关系。最后,学生观察单元名称,整体知道单元要探究的内容要做的实验,对导学框架图进行完善(见图7)。

图7“能量”单元导学框架图

通过教学实践,以下“关联型”单元的导学可以采用“从已知出发,由此及彼”策略搭建导学框架图(见表3、图8、图9)。

表3“关联型”单元汇总表

图8“温度与水的变化” 单元导学框架图

图9“运动和力” 单元导学框架图

四、“实验型”单元:用实验推进,整体建构

兴趣是最好的老师,科学实验是学生最感兴趣的教学活动。教师要将实验作为有效教学的推进剂,通过实验的演示激化学生的认知矛盾,从而激活学生探究的潜能,培养学生对科学的好奇心,建构起“实验型”单元的知识体系。

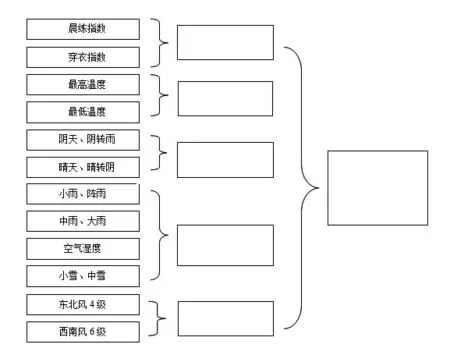

例如,在“磁铁”单元的导学中,教师提供了一组有结构的材料(不能被磁铁吸引的、含有铁能被磁铁吸引的、含有镍能被磁铁吸引的、1991年版菊花图案一角硬币、2005 年版兰花图案一角硬币),让学生预测它们能不能被磁铁吸引。根据生活经验,学生大多能说出含有铁的物体会被磁铁吸引。于是,教师用磁铁对这些材料进行实验验证。结果发现,学生预测错误最多的是一角硬币。教师顺势提问:“同样是一角硬币,为什么会出现不同的结果?”学生自然将思考引向“除铁之外,还有其他物质可能被磁铁吸引”,“镍”这种金属就可以亮相了。接着,教师又将学生的思路引向“磁铁除了能吸住铁,还有什么本领”“你还知道哪些有关磁铁的知识”,在师生的交流中整体建构单元知识框架(见图10)。

图10“磁铁”单元导学框架图

通过教学实践,以下“实验型”单元的导学可以采用“用实验推进,整体建构”的教学策略绘制单元导学框架图(见表4、图11、图12)。

表4“实验型”单元汇总表

图11“电”单元 导学框架图

图12“物质的变化” 单元导学框架图

五、“体验型”单元:展示加模拟,体验历程

教科版《科学》中有很多单元是以整个人类认识的探索过程为线索进行编排的,学生要体验整个历程,这就是“体验型”单元。因为学生在学习前,已经或多或少地知晓其中的部分内容,有了一些肤浅的知识,这就要求教师要把学生已有的知识引导、展示出来,作为不可缺少的起点资源纳入整个单元的教学。

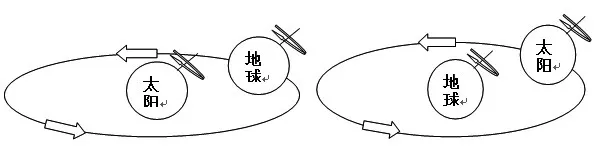

五年级下册的“地球的运动”单元是研究地球运动的,人类对地球运动的认识经历了漫长的几千年,所以只有借用模拟实验来研究。在单元导学中,教师从地球与太阳的运动方式入手,让学生结合模拟实验讨论“地球与太阳的运动方式”。学生的回答集中在:地球不动,太阳围绕地球转动;地球不动,太阳自转;地球不动,太阳自转同时绕地球转动。太阳不动,地球围绕太阳转动;太阳不动,地球自转;太阳不动,地球自转同时绕太阳转动……教师将学生的回答整理成单元导学框架图(见图13)。

图13“地球的运动”单元导学框架图

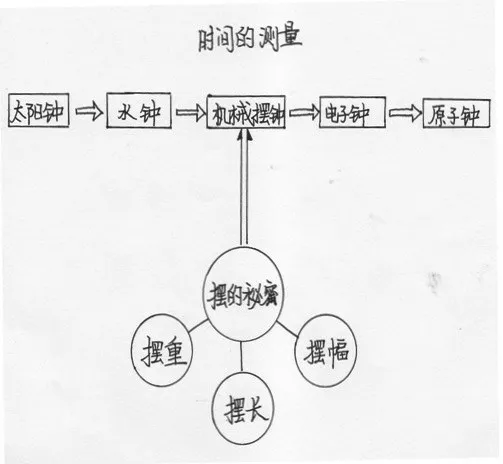

通过教学实践,以下“体验型”单元的导学可以采用“展示加模拟,体验历程”的教学策略绘制单元导学框架图(见表5、图14、图15)。

表5“体验型”单元汇总表

图14“时间的测量” 单元导学框架图

图15“微小世界” 单元导学框架图

“单元导学框架”的实践研究,主要根据小学科学在动手实验、探究中建构、完善科学概念的学科特点,以学生已有的知识为起点,利用思维图、概念图等可视化手段,将学生零碎的知识与单元学习内容组合成一个系统、整体的导学框架。这种教学手段有效改变了学生的认知方式,有助于激发学生的探究兴趣和建构科学概念,培养了学生的科学探究精神,提升了科学思维能力,科学教学也更有效益,更有学科特色。