培养科学思维的一次成功尝试

刘敏

摘要:在“物质跨膜运输的方式”一节教学中,笔者通过“概念图填写构建概念模型、示意图绘制建构物理模型、坐标图解读理解数学模型、学以致用解决情境问题”四个活动设计来开展合作学习,从而发展了学生的“归纳与概括、模型与建模、演绎与推理”科学思维能力。

关键词:科学思维;概念图填写;示意图绘制;坐标图解读

中图分类号:G633.91 文献标识码:A文章编号:1992-7711(2020)23-107

科学思维”是指尊重事实和证据,崇尚严谨和务实的求知态度,运用科学的思维方法认识事物、解决实际问题的思维习惯和能力。学生应该在学习过程中逐步发展科学思维,如能够基于生物学事实和证据,运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等方法,探讨、阐释生命现象及规律,审视或论证生物学社会议题。

一、教材分析与教学设计说明

“物质跨膜运输的方式”是人教版普通高中生物学课程标准教科书《分子与细胞》模块内容,是新课标(2017版)大概念2下的重要概念2.1下的一般概念2.1.2。

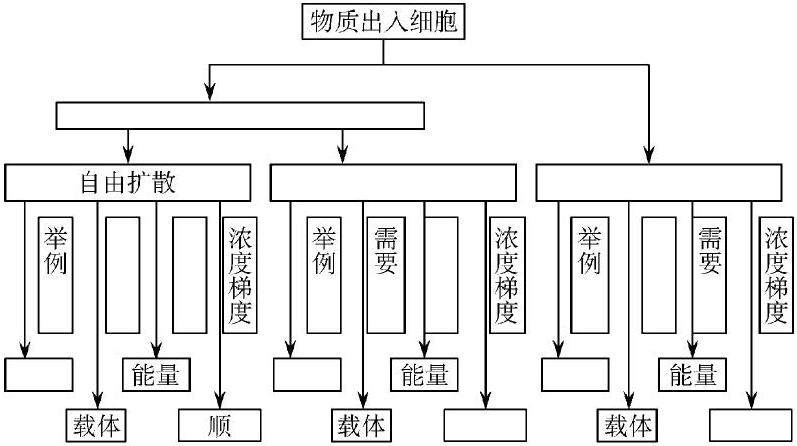

物质跨膜运输的方式主要分为被动运输和主动运输。被动运输是顺浓度梯度运输的过程,不需要消耗能量,包括自由扩散和协助扩散,但协助扩散需要载体蛋白协助。主动运输,需要消耗能量,还需要载体蛋白协助,一般是逆浓度梯度运输的过程。本节内容是细胞膜的功能之一,即细胞膜能控制物质进出细胞。本节课主要围绕教学目标开展了四个学生活动,即概念图填写构建概念模型、示意图绘制建构物理模型、坐标图解读理解数学模型、学以致用解决情境问题。通过“概念图填写”,发展学生的“归纳与概括”能力;通过“示意图绘制”,发展学生“模型与建模”的科学思维能力;通过“坐标图解读”,培养学生“演绎与推理”的科学思维能力,通过“解决新情境问题”,培养了学生的演绎推理能力及社会责任感。在这节课中,我通过设计这四个学习活动,分别对应学业质量标准对科学思维的四个水平级别的要求,比较好的落实了核心素养中科学思维能力的培养,达成了教学目标。

二、教学目标的制定

依据新课标(2017版)并围绕培养学生的核心素养的要求,制定了如下教学目标:

1.通过自主学习,填写概念图,构建概念模型,能举例说明物质跨膜运输的几种方式及特点;能用“结构和功能观”阐述主动运输对细胞生活的意义。

2.基于“对三个问题的思考”的事实,能归纳与概括出被动运输与主动运输方式的异同点;在学习了三种跨膜运输方式的基础上,学生能够进行物质跨膜运输的模型建构,完成了知识和能力的迁移。

3.通过小组交流、讨论,能恰当地用生物学的语言对“坐标图”进行正确解读,理解数学模型表达的生物学含义,阐释生命现象和事物发展的规律,进一步完成知识和能力的迁移。

4.通过独立思考、小组交流,能够在新情境中,运用演绎和推理的方法解决生产和实践中的具体问题。

三、教学活动设计及目标达成

四、教学设计流程及设计意图

五、教学过程设计

1.创设教学情境

教师通过喷洒香水创设真实情境,让学生体验。

教师:请闻到香味的同学举手。先是坐在第一排的同学举手,然后第二排、第三排……

教师:我在前面喷洒了香水,你们依次可以闻到,说明了什么问题?

学生:气体可以扩散。

教师质疑:在人体中,物质是怎样进入每一个细胞的呢?(指着大屏幕体内细胞物质交换图片)引出课题:物质跨膜运输的方式

2.小组活动一:概念图填写构建概念模型

教师用一体机展示细胞膜的结构示意图,请学生说出细胞膜的成分:蛋白质、脂质、糖类。

教师提问:细胞膜的结构特点?细胞膜的功能特点?学生积极思考、回答。

CO2、O2等小分子物质是怎样进出细胞的呢?请自学课本p70~p72,填写概念图。

教师巡视课堂,参与部分学生学习;展示有代表性的学生完成的概念图,请另一位同学评价。

根据概念图,让学生总结自由扩散、协助扩散、主动运输概念。这样,学生在比较、归纳中,概念模型就自然生成了。教师接着展示三个问题。

问题:(1)两种被动运输的方式有什么异同?

(2)主动运输和被动运输的区别是什么?

(3)主动运输对于细胞的生命活动有什么意义?

通过这样的对比,引发了学生深层次的思考。

教师质疑:主动运输究竟是怎样进行的呢?请看动画。

教师播放主动运输的Flash动画,学生认真观察,再次加深对主动运输方式的理解。

3.小组活动二:示意图绘制构建物理模型

教师展示提前画好的图,如下图所示:让学生分别画出三种物质进出细胞的三种方式。

(1)细胞外O2的浓度>细胞内O2的浓度

(2)葡萄糖進入红细胞

(3)小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸

教师参与学生绘制示意图,并展示一位学生绘制的示意图,请另一位同学评价,教师适时点拨。(注意方向、符号、箭头是否从脂质缝隙穿过、载体、能量等)

这样的活动设计,通过“模型与建模”,能让学生真正学会这三种方式,理解它们各自的特点。

4.小组活动三:坐标图解读理解数学模型

教师展示代表三种物质跨膜运输方式的坐标图。

学生分小组讨论,教师参与学生的讨论,请几位同学解读,并适时纠正。

5.小组活动四:学以致用解决情境问题

教师展示新情境问题:红树林分布于热带亚热带海岸潮间带,通常受到盐胁迫。红树林植物为抵抗盐胁迫,通过叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的盐分排出,是强耐盐植物。那么红树林从海水及土壤中吸收无机盐的方式是主动运输还是被动运输,设计实验进行探究。

发展学生的核心素养是党中央“立德树人”的基本要求,而核心素养的落实需要每一位一线教师精心设计每一节课,把生命观念、科学思维、科学探究、社会责任落实在每一个具体的教学目标中。每一个教学目标可以侧重发展一种核心素养,每一节课也可以侧重一种核心素养,只有这样,才可以做到让核心素养真正落到实处。

(作者单位:江苏省镇江中学,江苏 镇江212001)