情境·实践·体验

梁建国

摘要:空间观念是“图形与几何”部分重要的教学内容,是课程标准要求培养的核心素养之一。在教学中教师可创设生活化的教学情境,带领学生感悟空间观念;关注学生的实践活动,增强理解;利用现代教育技术手段,深化学生体验。这有助于培养学生的空间观念素养,体会和感悟数学思维。

关键词:小学数学 空间观念 培养

空间观念是小学生一项重要的核心素养,建立、培养和发展小学生的空间观念具有极为重要的意义。但空间观念具有较强的抽象性,空间观念的培养在实际的教学中一直是教学的难点,笔者认为其培养可从以下几个方面着手。

一、创设生活化情境,引导学生感悟空间观念

学生的空间知识主要来自生活原型。我们可以把学生熟悉的生活环境作为教学情境,如校园、教室、游乐场等,使他们处在空间、玩在空间、学在空间,在学生能感知空间观念的情境中建立和培养学生对空间观念的认知。“直观感知、直观理解与直观思考,主要依赖生活经验直观与几何直观,其中的几何直观离不开空间观念的基础。如果没有一定的空间观念,也就不可能有任何的几何直观。”

例如“平移与旋转”教学,由于三年级学生的认知具有直观化特点,对于图形的本质特征还不能抽象地认识,教师可根据学生的认知发展规律,利用学生生活中经常见到的图形运动现象,形象地引导学生理解、感悟空间观念。教师可通过设置学生感兴趣的游乐园话题导入新课,让学生介绍自己玩过的最好玩的游乐项目,同时利用多媒体播放几种具有平移、旋转典型特征的游乐项目视频,让学生直观感受平移和旋转。同时,充分利用教室里的推拉窗,现场演示平移现象,让学生感受平移的本质。教师在演示过程中可要求学生自主观察玻璃窗的形状、大小和位置的变化,还可以在演示时贴上学校的校徽图标或学生的手绘作品,让学生自己在推拉窗户的过程中仔细体会窗户、校徽、图画等都和原來保持一致,只是位置移动了。再如学习“利用数对确定图形位置”,可设计如下的情境:先请第二排的同学都站起立坐下,再请第三列的同学站起立再坐下。教师提出问题:“你们有什么发现吗?哪位同学站起来两次?”这时大家都知道是坐在第二排同时又在第三列的学生站起来两次。这就利用数对确定了他的位置。随后可让全班同学玩这个游戏,在站起来坐下去的过程中,学生对概念的理解更为深刻了。

二、重视学生实践,增强学生对空间观念的理解

实践是学习数学的重要途径,动手操作能有效增强学生对空间观念的理解。学生可在生活中累积有关图形与几何的具体经验,通过具体观察、想象、操作、归纳、推理等方式,利用图形之间的转换,使空间观念得到发展,树立数学意识,逐渐学会从数学角度看待多变、精彩的图形世界,体会图形在生活中的应用。

学生空间观念的发展具体过程为观察具体事物—初步建立模型—抽象几何图形—概括形成空间观念。“我们在教学过程中应该充分利用各种素材提供给学生观察几何形体的机会与条件,使学生在观察中感知几何形体的表象,从而使学生的空间观念初步形成。”辨识是认识图形的初级阶段,形成空间观念要经历从具体实际物品到抽象几何图形的过程。比如在进行“长方体和正方体的认识”教学时,教师可在课前布置好任务,要求学生寻找正方体、长方体形状的物体。学生找到的物品多种多样,如玩具包装盒、积木、茶叶盒、魔方等。教学中可让学生从不同的角度仔细观察,引导学生仔细揣摩棱与棱之间的关系、面与面之间的关系、图形与图形之间的区别和联系等。

在小学阶段,学生学习的几何知识最主要的是直观几何,动手操作能帮助学生直观地获得体验。教师应鼓励学生在仔细观察的基础上,动手摆一摆、剪一剪。例如在教学“观察物体”时,可设计合作探究题:用5个正方体搭建立体图形(见图1),正面看呈现 ,左侧看呈现 ,则以下搭法不正确的是哪一项?

小组讨论后,三个选项都有学生选择。为了证明自己的答案正确,几个小组都不约而同地用手里的小正方体摆起来,争辩不休。学生在自己动手摆的过程中,“摆”出了对空间观念的理解,也对数学学习产生了乐趣。学生通过这样的动手操作,在二维图形和三维图形之间不断转换,在这种认识立体图形与平面图形的学习过程中,积累了经验,获得了重要的数学感悟。

三、借助于多媒体教学,深化学生对空间观念的体验

信息技术的快速发展给教学改革带来了巨大的活力,为实施以创新精神和实践能力为核心的素质教育提供了物质技术条件,也使传统教学中静态的书本呈现方式发生了变化。借助于多媒体技术,可以把教师难以言传、学生难以理解的知识通过智慧教学平台直观演示出来,调动学生多种感官,唤起学生乐于探究的学习欲望。“适时借助于多媒体技术辅助空间与图形教学,既突破了教学重难点,又让学生对思维的导向进行了清晰的梳理,大大地提高了学习的效率,发展了学生的空间观念。”例如:利用多媒体模拟图形的运动、变化;利用几何画板展现物体平移的距离、图形旋转的运动轨迹及旋转过程中精确的度数;利用3D技术演示立体图形的建构;把VR技术应用于教学中,将抽象的概念通过立体模型展现出来;等等。这些都可以给学生提供非常丰富的感性认识,培养学生的创新思维。

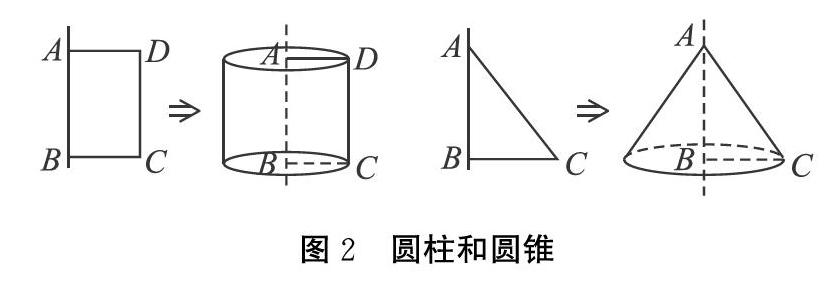

如在“圆柱和圆锥的认识”教学时,先引导学生说说生活中圆柱体和圆锥体形状的物体都有哪些,并尝试用语言描述出它们的特点,让学生想象长方形怎么运动才能变成圆柱体、三角形如何运动形成圆锥体等。再用多媒体课件演示二维的长方形和三角形怎样通过轨迹运动转变成三维的圆柱体和圆锥体(见图2)、怎样从圆柱中分离出来一个圆锥体(演示在圆柱体底面找到中心点,在顶面看作是无限点组成的面,把点和面连接起来,从而分离出圆锥体)。抽象思维能力在观察、想象、推理、归纳的过程中得到锻炼,深化了学生对空间观念的认知。

再如一次公开课“圆的面积”教学中,教师设置了这样的教学活动:学生利用课前准备好的如卡纸、剪刀、直尺、圆规等物品,尝试计算圆的面积。活动开始后,课堂上各个小组七嘴八舌,讨论气氛非常热烈,学生们拿着剪刀、直尺等左拼右剪,兴趣高昂地拼凑图形。但讨论结束后发现存在许多问题:思维层次比较低的学生,一脸茫然,无从下手;思维层次中等的学生把画好的圆纸片剪开,想直接测量再计算面积,但没有结果;思维层次较高的学生另辟蹊径,尝试割补法求取圆的面积,但不能做到无缝隙铺成常见的长方形或三角形等熟悉的图形。预设的活动没有取得相应的效果,教师只好直接讲授圆的面积公式。这时,如果借用多媒体演示割补法,将一个圆平均分成若干等份,在直观演示中学生会发现分成的份数越多,组合图形在多媒体演示下越接近长方形。演示课件改变了教学内容的呈现方式,使课堂教学减时增效。

空间观念素养的建立、发展、提升不是一蹴而就的,教师要遵循学生的认知发展规律,贴近学生的生活实际,创设生活化的教学情境。教学实践中教师应启发学生在趣中思考、在趣中质疑、在趣中提升,培养学生的自主探究意识,从而使空间观念素养的培养目标落到实处。

参考文献:

[1]曹培英.小学数学学科核心素养及其培育的基本路径[J].课程·教材·教法,2017(2).

[2]孙文翰,陆志洪.在观察活动中发展空间观念[J].小学数学教育,2019(4).

[3]朱淑凤.小学数学空间观念的教学渗透[J].小学数学教育,2016(8).

[4]高瑞兰.奏好“五部曲”培育学生空间观念素养[J].中小学教学研究,2018(3).