快乐在有效学习中滋长

——幼儿园班级环境建设中的思与行

文/倪建英 江苏省苏州市常熟市王庄幼儿园

随着幼儿园课程游戏化研究的不断深入,我们在不断思考环境的教育价值,也在不断实践怎样的环境能激发幼儿的自主学习,让学习变得快乐有效,从而使幼儿真正成为学习的主人。弗洛伊德提出“游戏需要环境,唯有丰富的环境才能支持儿童生命多元的学习”。《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)也明确提出:“幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要。”从中可以看出,环境在幼儿成长中的意义和作用。经过前期对班级环境建设的认识和实践,教师的儿童观、课程观获得了转变,他们感受到了适宜的环境是能促进幼儿的学习和成长的。同时,环境创设更是幼儿责任意识、规则意识、自我管理等有益品质的最佳养成途径,也是家园沟通、教师专业提升的有效方法。

一、儿童视角的确立与转换

适宜环境的构建一定是基于儿童视角的。谈到儿童视角,必须要厘清这一概念。简而言之,它是儿童立场的问题,就是要站到儿童那边去,放下心中固定的高度,用儿童的眼睛去观察、去发现、去思考、去探索,感受儿童的感受,发现儿童的发现。久而久之,教师们才会读懂儿童,也会自然顿悟:心中始终装着儿童的环境应如何构建。

1.审视环境、游戏与课程的关系。

以往,我们总是将课程、游戏和环境简单地割裂开来,认为游戏是游戏,环境只是衬托和背景,而课程才是真正意义上的学习。这种片面的认识导致了幼儿园教学产生了严重的小学化倾向,剥夺了幼儿学习的快乐与自主。但国际上许多有名的课程模式,如:蒙台梭利、瑞吉欧、高瞻课程等都很好地强调了课程与游戏的关系,认为课程能丰富游戏内容,反之亦然。而环境就是一种媒介,为幼儿的成长和发展创造着条件,幼儿在与环境进行着积极、动态的互动的过程中,形成了快乐、可见的学习,即游戏,同时形成相对稳定的、幼儿自发生成的课程。

例如,幼儿在自然角观察种子发芽,交流各自的发现,并进行写生、测量、劳动等一系列愉快的探索活动,很好地诠释了环境、游戏与课程的关系。在这一过程中,好的自然角环境就成了幼儿的游戏场,而所有那些看得见的活动就是构建自然角课程的有效路径和方式。教师不再是课程实施的主体,幼儿也不是课程落实的被动接受者,这样的转变,让课程的魅力和活力顺势焕发,环境在课程、游戏中的作用可见一斑。

这一例子浅显易懂,可以帮助教师认识到基于儿童立场的环境创设首先要以课程的视角来构建才能体现更大的价值。

2.加速倾听、理解与共情的碰撞。

当前,儿童视角的环境建设是学前教育改革的必然趋势。如何读懂儿童是一种专业技能,也是一种艺术修为。倾听作为理解儿童的重要手段得到了教师们的广泛运用,但这里的倾听有更多的涵义。

首先,倾听是建立任何关系的前提——信任、期望、疑虑、兴趣等,同时也是表达思想和交流的方式,不仅仅用耳朵,也可以使用身体上的其他感官通道,诸如视、触、闻、尝,通过分享、对话产生环境构建中的理解和共鸣。

其次,倾听是多方的。对于幼儿而言,他们迫切需要倾听他人并向他人开放,让知识得以丰富和累积。施教者更需要倾听——倾听幼儿内心的诉求、外界不同的信息和声音、同伴的经验和分析。由此,环境构建便有了多维度、可变化、丰满立体的期待和可能。

例:阅读区的几名幼儿有了新的主意,他们想把阅读区搬到午睡室里,理由是外面太吵了。老师同意了,建议他们自己装饰环境。于是,老师作“袖手旁观”状,只是暗中关注着他们。一名幼儿找到了一块白点绿点的布(美工区用剩的),而后找来透明胶将布固定在墙上,又把外面的地垫和塑料花篮搬了进去,然后几个人坐在地毯上愉悦地看起书来。

这是模仿、创造吗?这是学习吗?他们快乐吗?答案毫无疑问是肯定的。究其原因,师幼、幼幼相互倾听后达成了理解,并产生共情,这样的环境创设虽简单,从成人的眼光看似乎缺少艺术性、装饰性,却是真正属于幼儿的。他们从平时的体验中感受到阅读区需要安静的环境、书本,还有一点点舒适,所以找到了适合的地方,用布做成背景墙,坐在地垫上一起阅读,营造出温馨氛围。教师的大胆放手成就了这一结果,用这样的支持方式创设的环境明显是一种积极的转变和创新。

3.遵循主体性、发展性与渗透性的原则。

在环境创设中,我们始终认为环境是幼儿的,幼儿对环境的看法很重要。比如用签到墙替代了传统的点名环节;主题海报呈现了课程脉络和幼儿的成长足迹;班级公约进入了每个班级,代替传统说教,等等。这些环境的出现毫无悬念地指向以下三条原则:

主体性原则:环境要突出幼儿的主体地位。每天幼儿在签到墙上用照片、姓名牌等记录到园的时间,很好地帮助幼儿得到心理暗示——快乐、准时上幼儿园,从而开启一天的活动,使幼儿的主动性、积极性和创造性得以充分发挥。

发展性原则:环境是动态的,不是一成不变的。根据不同年龄段创设不同的环境,同时也要跟着主题、项目、时令的变换更替环境,以此支持幼儿的不断发展。

渗透性原则:无声的环境,在潜移默化间达到影响和渗透作用。就如规则、公约、标识等,它们都于无声中静待花开,给予幼儿提示,以此发挥环境的教育价值,帮助幼儿形成良好的品行与习惯。

4.延展谋划、观察与评价的功能。

以儿童视角创设环境,教师要从台前走向幕后,但也不能单纯地靠后,而是要成为幼儿参与的支持者和引导者,搭好前期的规划、中期的观察、后期的解读支架,做到心中有目标,过程有资料,评价有依据,牢牢把控好环境这一有效教育资源,为幼儿带来更有效的发展。

摄影:陈宝珍

前期谋划:从班级环境的整体布局,到每一区域的层级设立,教师一开始就要做到心中有数:怎样的空间利用是合理的?怎样的材料提供是科学的?由此新的主题或内容实施前,我们都会有一个总的设想和方案,目标的确立大致有哪些区域、需要哪些层次性的材料、核心经验的提炼等,并根据主题的深入开展进行实时反馈,再进行灵活调整,更好地满足幼儿需求。

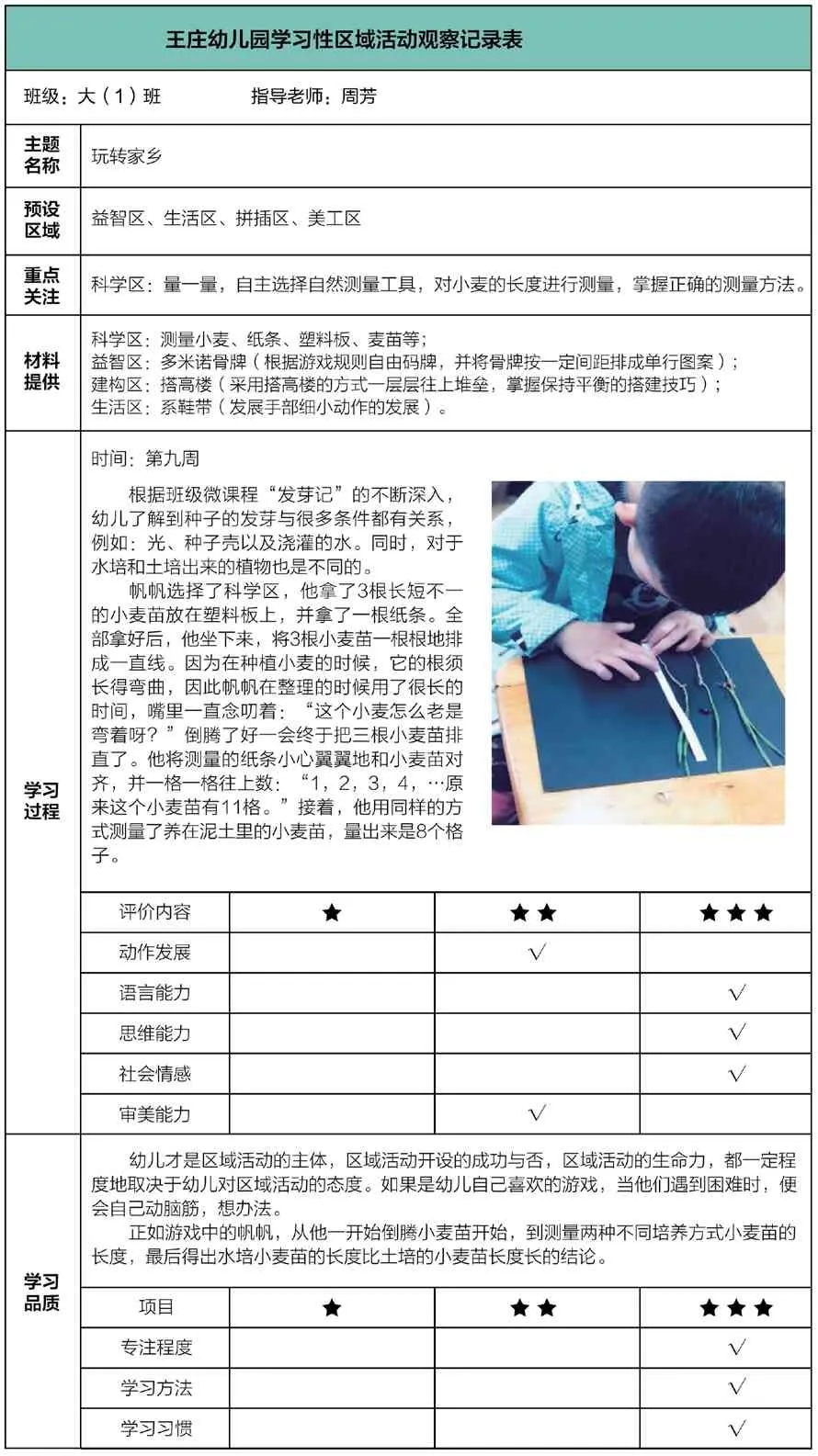

观察与评价:无论在哪个领域、哪项活动中,教师的观察和分析都是绕不开的话题,它是解读幼儿行为,评价游戏水平、幼儿能力发展的依据。因此,我们十分关注教师的观察与评价能力的培养,设计了《学习性区域活动观察记录表》,要求教师从学习过程和学习品质进行观察,学习过程侧重动作发展、语言能力、思维能力、社会情感、审美能力五个方面的观察评价;学习品质则是针对专注程度、学习方法和学习习惯进行评价,有具体描述性的语言,也有一目了然的符号评价。这些描述性和量化的评价方式,让教师观察有的放矢,也有助于收集信息,为调整材料、指导活动提供了客观依据。(见表1)

二、环境建设的实践与创新

我们在审视环境与游戏、课程关系,理解儿童、全面梳理创设原则的基础上,开展了一系列实践活动,包含对环境创设的“傻瓜”模式与“班本”模式的探索和尝试,初见成效。

1.“傻瓜”模式的基础性打造。

美国教育家约翰森提出:“如果布置得当,并辅以有效的管理体系,教室环境本身就在进行大量的教学活动了。”如何启动环境改造和管理程序?首先我们梳理了环境创设的几个核心要素:空间的合理充分利用;区域的可变性和灵活性;材料的适宜性和多样性;整理方式的简单易懂;允许幼儿的小小混乱。

最后这一要素是特别针对幼儿的年龄特征提出的,这也是新型儿童观建立的一种表现,我们不能要求幼儿像小大人一样时刻管住自己,但要懂得控制。同时也明确了最关键的前提是环境的改造和管理都能体现过程自主,幼儿有参与决策的权利,在不断发现问题、解决问题中获得“我的环境我做主”的可能和满足。

表1

(1)参与决策。

主要针对的人群是中大班幼儿。他们有一定的主见和想法,教师就可以提供足够的支持和鼓励,确立“傻瓜”模式的基本流程:展开集体讨论→小组合作设计区域图→投票决定→橱柜大挪移→根据主题商讨每个区域创设。如最初,中(2)班的美工区设置在朝南靠窗户的一角,因为那里明亮,光线充足。但在改造时,幼儿提出了不同意见,认为那里空间有点小,很多作品都没有办法展示出来。他们经过投票决定,把原来的积木区替换成美工区。老师同意了这一想法。改造后的美工区空间大,窗台、背景墙、橱柜面都可以展示幼儿的作品,很好了满足了他们乐于创造和表现的愿望。

(2)强调合作。

每个区域的创设以小组合作的形式开展,选择感兴趣的区域进行装饰、布置,共同商议,讨论协作,包括区域标识的设计、橱柜的摆放、材料的选择、物品的放置等,教师们从旁观察,必要时提供指导和帮助,确保环境改造的顺利进行。

(3)细分区域。

“儿童的行为方式是受空间内容和布局影响的。”对于幼儿来说,他们不可能全面、细致地考虑问题,因而对如何充分利用环境明显有着不知所措之感,我们既不能包办代替,更不能放任不管,这就需要帮助幼儿给材料分家,充分利用环境展开多样化、有序化的活动,而不是眉毛胡子一把抓,呈现杂乱无章的趋势。

以小(1)班的生活区为例:根据功能、材料的不同,规划出了烹饪区、招待区、洗衣区、操作区。烹饪区的墙面上安装了一扇小窗户(仿造),并钉了一排小挂钩,把平底锅、铲子和隔热手套都挂在挂钩上;招待区中铺着粉红桌布的小桌上放置了仿真电话、碗勺等;洗衣区添置了衣架、水盆、搓衣板、熨衣板等生活用具;操作区则有水果、蔬菜等契合时令的材料。你会看到幼儿们玩起了做饭、招待客人、打电话、洗衣、晾衣、剥水果、切蔬菜等游戏,相互间也有了交流,既相对独立,又可产生联系,增强了游戏的趣味性和丰富性。

同理,其他区域也可适当做好规划,如语言区可设置阅读、制作、视听、修补等小区域;益智区可设置棋类、拼图、迷宫等小区域,如此的细分区域幼儿可以视兴趣需要自由选择,从而让每一个角落都充满趣味,每一个空间都具活力。

2.“班本”模式的个性化呈现。

有些教育研究十分强调美学要素在环境构建中的重要性。例如,各种色彩、质地材料的使用,家具的童趣和摆放方式,植物、桌布、背景等元素的应用,将幼儿活动的场所营造出温馨氛围和艺术感觉,这有利于幼儿游戏的持久性和愉悦性,也有利于培养他们从小萌发对美的鉴赏力和表现力。因此,我们鼓励班级各显所能,各展所长,突出个性化打造。这样的改造呈现出两种效果:整个活动室从一个区域到另一区域,过渡自然,没有生硬、刻意的界限,容易令人产生愉悦感、舒适感。如同家里从一个房间走向另一个房间,只是装饰和游戏内容有所不同。从幼儿园整体来看,从一个教室走到另一个教室,各有特色,各有让人惊艳之处,不会产生审美疲劳。幼儿在个性化的班级环境中游戏、学习,情绪都十分安宁。

以中(2)班的美工区为例:教室主体颜色是绿色,因而在美工区中,背景墙还是以白底绿波点的棉布为衬托,装点上幼儿的作品,清新雅致;树枝、芦苇、各类瓶罐等经过幼儿的巧手加工颇具艺术原创性,而用以装扮的工具也十分丰富,蜡笔、毛笔、颜料、小喷壶、弹珠等一应俱全,方便幼儿的操作,这里也成了他们流连忘返的地方,因为有这么多有趣的材料可以进行绘画装饰,这正是幼儿所喜欢的。

实践证明,具有美感的空间更能吸引幼儿和成人在此长久停留,活动时间得到了延长,游戏层次和水平也得到了更高的提升和发展。幼儿开始留意、欣赏并主动参与到环境的构建中。

游戏场应该类似一个缩小的世界,真实世界中的感官体验应尽可能地有所体现。班级环境的建设本质上是为幼儿构建了一个游戏世界,要探索、深究的还很多,我们的尝试还只是触及了冰山一角,但只要我们有正确的儿童观、科学的游戏理念,强调幼儿自主,聚焦开放学习,一定会让幼儿在亲身体验和实践的世界里享受有效学习的快乐。