上古汉语中的两类名源动词

袁健惠

(烟台大学 国际教育交流学院,山东 烟台264005)

名源动词是上古汉语中的一种常见现象,这一现象在上古时期口语性比较强的文献中大量存在,它指的是名词改变了其固有的意义和语法属性而具有了动词的功能。①本文所说的上古汉语指的是公元3世纪之前的汉语,我们所讨论的名源动词指的是由起源名词转化为动词后,起源名词的外部形式不发生变化的情况,不包括由名词变读而形成的名源动词。从现有研究来看,学界大都将汉语名源动词置于词类活用的框架下进行讨论,而且在涉及“词类活用”时,通常都会说到“临时性”的特征。如郭锡良等认为,“在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能”②郭锡良、唐作藩、何九盈、蒋绍愚、田瑞娟:《古代汉语》(上),北京:商务印书馆,1999年,第276页。;周本淳认为,“古代汉语里的实词在一定的语境里往往可以临时改变它的语法性质,即临时改变它的语法功能。这种现象是古代汉语词法的主要特征之一”③周本淳:《古代汉语》,上海:华东师范大学出版社,1990年,第132页。;许嘉璐认为,“‘活用’是与‘本用’相对而言。活用是临时的,偶见的用法;本用是基本的,常见的用法”④许嘉璐:《古代汉语》,北京:高等教育出版社,1988年,第328页。;张之强认为,“古汉语跟现代汉语一样,某类词有某种词性以及它们在句中的作用,一般都是固定的,但在一定条件下可以灵活运用,可以使某类词临时具有另一类词的语法功能”①张之强:《古代汉语》,北京:北京师范大学出版社,1984年,第450页。;洪成玉认为,“所谓活用,一般是指名词、动词、形容词按照一定的语言习惯灵活运用,临时具有基本职能以外的职能”②洪成玉:《古代汉语教程》,北京:中华书局,1990年,第451页。等。就获得动词功能的名词集合而言,其内部是不均质的。有些用例中的名词只是临时获得了动词的功能,如《尚书·金縢》“王与大夫尽弁,以启金縢之书”中的“弁”;而有些用例中起源名词后来形成了固定的义项,如《左传·昭公十七年》:“使随人与后至者守之,环而堑之”中的“堑”。显然,有关研究将临时获得动词功能的起源名词置于传统名词活用的框架中没有什么问题,而对于最终形成固定动词义项的起源名词,则是传统名词活用所不能完全涵盖的。

鉴于此,本文立足于《古汉语常用字字典》,结合《汉语大词典》、《同源字典》、《古辞辨》以及上古时期的22部文献,在定量考察上古汉语中的名源动词的基础上,对上古汉语名源动词问题做进一步的讨论。论文主要关注三个问题:一是对上古汉语名源动词做类别划分,归纳不同语义类别上的特点;二是比较两类名源动词的异同,揭示上古汉语两类名源动词的演变特点;三是讨论两类名源动词形成的影响因素。

一、上古汉语名源动词的分布及类别

(一)上古两类名源动词的分布

我们的考察结果显示,上古汉语共出现252个常见名源动词,291个义项。通过对这些名源动词的考察,我们发现,汉语名源动词内部并不是均质的,存在着个体差异。如:

(1)父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇,而家道正;正家而天下定矣!(《周易·家人》)

(2)彼将有他志,余姑为之求士,而鄙以待之。(《左传·昭公二十年》)

(3)于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙以予齐。(《管子·小匡》)

(4)楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼。(《史记·货殖列传》)

(5)公怒,鞭师曹三百。(《左传·襄公十四年》)

(6)大尹惑蛊其君,以陵虐公室;与我者,救君者也。(《左传·哀公二十六年》)

(7)良贾不为折阅不市,士君子不为贫穷怠乎道。(《荀子·修身》)

(8)故日月欲明,浮云盖之;河水欲清,沙石秽之。(《淮南子·齐俗训》)

通过分析,我们可知,上述用例中的名源动词实际上可以分为两类。例(1)到例(4)中的“父”“子”“兄”“弟”“夫”“妇”“鄙”“柙”“饭”“羹”是一类。此类名源动词主要特点是:由起源名词③起源名词是相对于名源动词而言的,它指的是转化为动词的名词。发展出的动词词性大都出现于特定的句法环境和语境,其词义是依赖于特定的句法环境和语境的上下文义;一般说来,此类名源动词出现的频率较低,使用的时间比较短。例(5)至例(8)中的“鞭”“蛊”“市”“盖”是另一类。此类名源动词的主要特点是:由起源名词发展出来的动词用法最终形成了固定的义项;一般说来,此类名源动词出现的频率较高,使用的时间也比较长。

我们根据三个具体标准来分析判断:名源动词在上古汉语中的使用频率,即是否只出现在某一部文献中;后代文献中是否高频率沿用;义项能否用上位词或分析性结构来表达。同时辅之以各辞书中是否都将其列为独立的义项,④我们对新创类名源动词和固定类名源动词的区分主要依据前三个标准。一般说来,各部辞书中都没有列出义项的名源动词都是新创类名源动词。辞书中的义项排列跟编撰者的主观认定有较大的关联,因此,我们将其作为辅助性标准,对于较多的辞书中都列出义项的名源动词,我们将其归入固定类名源动词。本文名源动词的数量如果不特别说明,则指的是名源动词的义项的数量。我们把上古汉语名源动词分为新创类和固定类这两大类,具体的统计分析数据如下:

上古汉语中新创类名源动词共有157个,约占该时期名源动词用例总数的52.9%,如:火[用火焚烧]、水[发生水灾]、风[遇风]、螽、蚕、根、药[以……为药]、夫[像丈夫]、君[像君主]、兄、子[像儿子]、友、辇[拉车]、党[结成朋党]、侯、师[以师礼对待]、肉、肘、足、角[张开两角]、角[执其角]、耳、羹、饘、饵、腊、膰、弁、韈、爵[用爵饮酒]、羁、椎、戟、师[驻扎]、师[率领军队]、军[攻击,攻灭]、琴、胄、鄙、西、南、北、域、国、都、壁[坚守营垒]、堑[坠入深沟]、门[攻门]、门[守门]、度。

上古汉语中固定类名源动词共有134个,约占该时期名源动词用例总数的47.1%,如:

?火[发生火灾]、仆、膑、壁[建立营垒]、砥、砺、尘、垩、蛊、蠹、药[用药治疗]、毒[放毒]、医、谍、颠、颔、军[驻扎]、军[指挥军队]、翼[用翅膀遮盖]、醢、钩、策、罾、舆、轫、巢、贿[赠送财物]、贿[用财物收买]、城、堞、堑[挖沟]、鞭、东[东去]、东[使向东]、辇[乘车]、漆、时、缄。

值得注意的是,在我们的考察文献中,有些来源于同一起源名词的名源动词有不同的义项,这些不同的义项有的属于相同的名源动词类别,有的则分属于不同的名源动词类别,如:

(9)a巴人叛楚而伐那处,取之,遂门于楚。(《左传·庄公十八年》)

b以两矢门之,众莫敢进。(《左传·哀公四年》)

(10)a王以为有礼,厚贿之。(《左传·宣公九年》)

b吾主以不贿闻于诸侯,今以梗阳之贿殃之,不可。(《国语·晋语九》)

(11)a孟氏之臣秦堇父辇重如役。(《左传·襄公十年》)

b将死,疾于公宫,辇而归。(《左传·昭公十年》)

(12)a使随人与后至者守之,环而堑之。(《左传·昭公十七年》)

b侯来献其乘马,曰启服,堑而死。(《左传·昭公二十九年》)

(9a)和(9b)中的“门”分别是“攻门”和“守门”,这两个义项都属于新创类名源动词;(10a)和(10b)中的“贿”分别是“赠送财物”和“贿赂”,这两个义项都属于固定类名源动词;(11a)和(11b)中的“辇”分别是“拉车”和“乘车”,这两个义项中前者属于新创类名源动词,后者属于固定类名源动词;例(12a)和例(12b)中的“堑”分别是“挖沟”和“坠入深沟”,这两个义项中前者属于固定类名源动词,后者属于新创类名源动词。

(二)上古汉语两类名源动词的语义类别

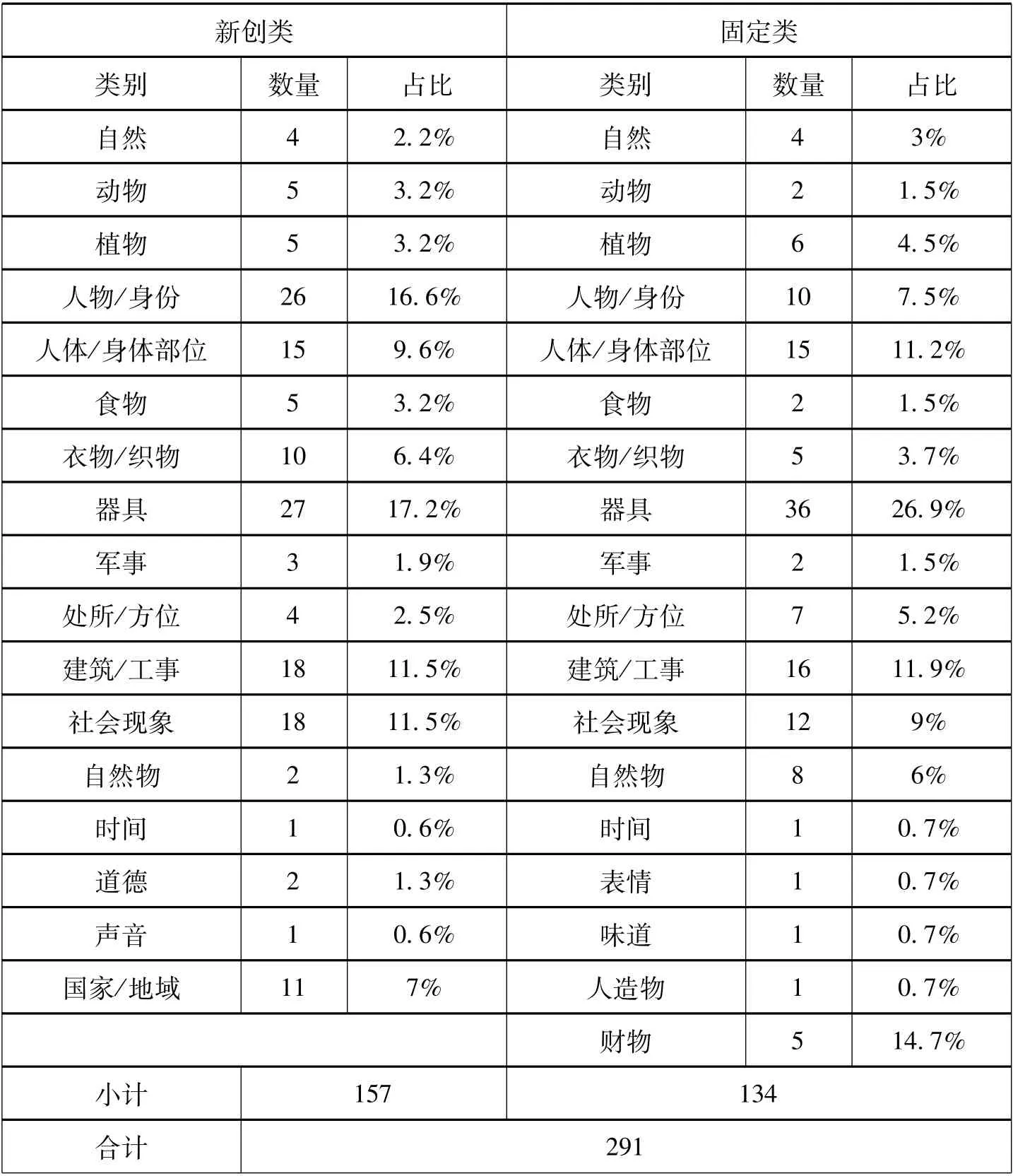

从语义类别上看,上古汉语中新创类名源动词主要分为17个类别,即自然现象、动物、植物、人物/身份、人体/身体部位、食物、衣物/织物、用具、军事、方位、处所/方位、国家/地域、建筑/工事、道德、自然物、声音、时间。用例数量比较集中的类别有7个,其中表示器具的语义类的名源动词数量最多,其次是表示人物/身份的类别,表示建筑/工事的语义类别和表示社会现象的类别居第三位,表示人体/身体部位的居第五位,表示国家/地域的居第六位,表示衣物/织物的语义类别居第七位。前五类名源动词共114例,约占上古时期新创类名源动词用例总数的72.6%。

固定类名源动词主要分为18个类别,即:自然、动物、植物、人物/身份、人体/身体部位、食物、衣物/织物、器具、军事、方位、建筑/工事、社会现象、自然物、财物、时间、表情、味道、人造物。用例数量比较集中的类别有5个,其中器具类名源动词数量最多,其次是表示建筑/工事的类别,表示人体/身体部位的类别居第三位,表示社会现象的类别居第四位,表示人物/身份的类别居第五位。以上五类名源动词共89例,约占上古时期固定类名源动词用例总数的66.4%。两类名源动词在语义类别上的具体分布情况如表1所示。

表1 新创类名源动词和固定类名源动词语义类别分布对照表

比较上古汉语中新创类名源动词和固定类名源动词可知,二者有同有异。根据我们的考察,二者的异同主要表现如下:

首先,从用例数量和所占比例来看,新创类名源动词数量较多,比固定类名源动词多23个,所占比例也比固定类名源动词高5.8%。

其次,从语义类别来看,新创类名源动词主要分为17个语义类别,固定类名源动词主要分为18个语义类别。两类名源动词都包括自然现象、动物、植物、人物/身份、人体/身体部位、食物、衣物/织物、器具、军事、方位、建筑/工事、社会现象、自然物、时间这14个类别;但新创类名源动词还有少量来自表示道德、声音、时间这3个类别,而固定类名源动词还有少量来自表示财物、表情、味道、人造物这4个类别。

最后,从两类名源动词内部语义类别的分布来看,在用例数量较多的名源动词中,两类名源动词都包括器具、人体/身体部位、建筑/工事、社会现象、人物/身份5个类别,但相同语义类别中所包含的名源动词的数量有所不同。新创类名源动词中,占前五位的语义类别依次是器具、人物/身份、建筑/工事、社会现象、人体/身体部位;①建筑/工事和社会现象两个语义类的名源动词数量相同。固定类名源动词中,占前五位的语义类别依次是器具、建筑/工事、人体/身体部位、社会现象、人物/身份。上述5个语义类别在两类名源动词内部所占比例有所不同,有的比较接近,如建筑/工事和社会现象这2个类别;有的差异较大,如器具和人物/身份这2个类别。

总体说来,表示人物/身份和国家/地域类的名源动词成为新创类名源动词的倾向性比较明显;表示器具及人体/身体部位的名源动词既可以发展为新创类名源动词,也可以成为固定类名源动词,相比较而言,其发展为固定类名源动词的倾向性更大一些。

二、上古汉语两类名源动词的演变

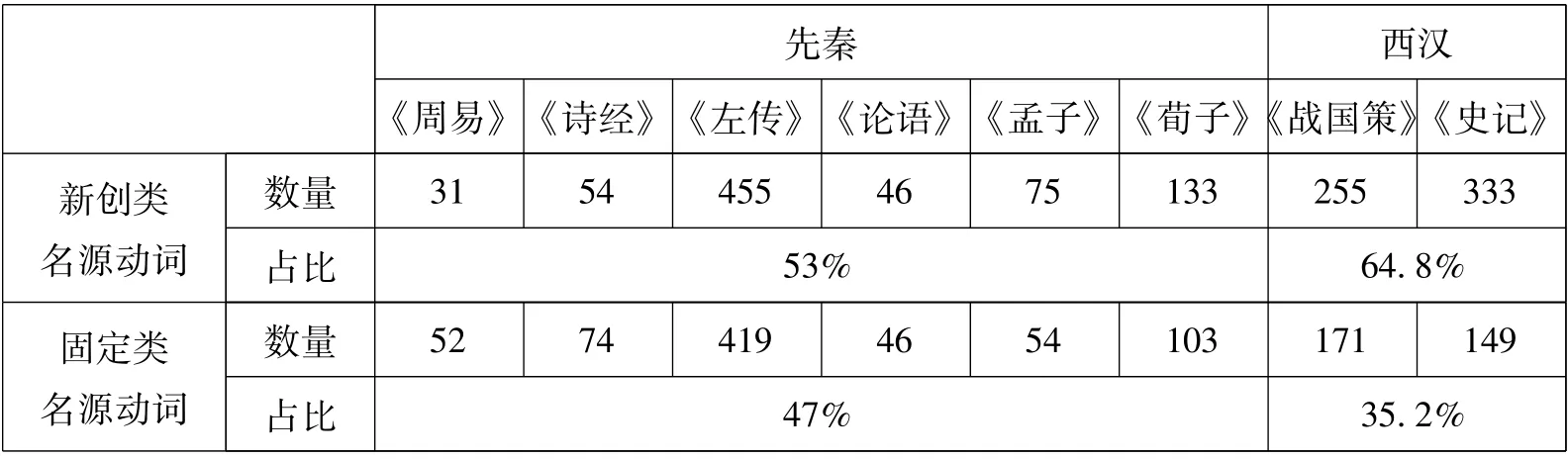

通过我们对《周易》《诗经》《论语》《左传》《孟子》《荀子》《战国策》《史记》②我们所考察的《史记》指的是能够反映汉代口语的部分,包括卷7-10、卷48-59及卷89-130。8部文献的定量考察,结果显示:上古汉语8部文献中名源动词出现2406例,其中新创类1382例,固定类1024例,新创类名源动词的比例高于固定类名源动词,这跟我们对上古汉语两类名源动词的用例比例相一致。从共时的角度来看,先秦时期,新创类名源动词共出现794例,固定类名源动词出现704例,二者分别占该时期名源动词用例总数的53%和47%。西汉时期,新创类名源动词出现588例,固定类名源动词出现320例,二者分别约占该时期名源动词用例总数的64.8%和35.2%。很显然,在上古汉语内部,先秦和西汉两个时期中新创类名源动词在用例上都高于固定类名源动词,这跟我们对上古汉语中新创类名源动词在数量和比例上高于固定类名源动词的考察结果具一致性。值得注意的是,先秦6部文献中两类名源动词所占比例跟整个上古汉语中新创类名源动词和固定类名源动词各自所占比例比较接近,而西汉文献中两类名源动词比例跟上古汉语中两类名源动词所占比例差别较大。③我们认为,造成这种现象的原因比较复杂,语料取样可能是其中之一。上古汉语8部文献中两类名源动词用例情况如表2所示。

表2 上古汉语8部文献中两类名源动词用例数量表

从历时的角度来看,我们对上古汉语8部文献的考察结果显示:上古汉语名源动词以出现于先秦时期的数量最多,共225个;始见于西汉时期的名源动词共66个。从上古汉语8部文献中两类名源动词的分布情况来看,见于先秦时期的名源动词共出现1498例,见于西汉时期的名源动词共出现908例。总体说来,在上古汉语内部,从先秦到西汉,汉语名源动词的使用频率呈逐步下降的趋势,具体数据统计情况如表3所示。

表3 先秦至西汉名源动词的历史演变①该数据基于表2所示上古汉语中的8部文献的考察。

由表3可以看出,上古汉语中名词和动词在整体上功能区分比较明显。大致说来,名源动词在上古汉语语法系统中所占比例不足10%,在上古汉语内部的先秦和西汉两个时期都是如此。这说明,该时期名词和动词在一定条件下存在功能上的交叉,但这种交叉不占主导地位。

除了名源动词的总体发展趋势外,上古汉语内部新创类名源动词和固定类名源动词各自有其发展演变的趋势。由表2可知,从先秦到西汉新创类名源动词和固定类名源动词的演变趋势相反,具体说来,新创类名源动词用例比例呈上升趋势,固定类名源动词呈下降趋势。两类名源动词在上古汉语8部文献中的主要表现如下:

(一)从新创类名源动词来看,其一,先秦时期出现的一些名源动词到了西汉时期不再具有动词词性,如坎、褚、楫、櫜、舟、军[攻击,攻灭]、门[攻门]、门[守门]、社、兆、户等;其二,先秦时期的一些新创类名源动词到了西汉使用频率大幅度提高,如臣[以之为臣]、南、北、业[成业]、涂、声、德等;其三,西汉时期出现了一些先秦时期未曾出现的名源动词,如客[以客礼对待]、客[旅居,寄居]、牙、羹、饵、椎、都、郡、边、滨、壁[坚守营垒]、宰、袖。

(二)从固定类名源动词来看,一方面,有些先秦时期使用频率较高的名源动词到了汉代使用频率下降很大或不再具有动词词性,如火[发生火灾]、水[游泳]、砺、尘、土[用土筑城或建房屋]、药[用药治疗]、毒[放毒]、荛、谍、颠、尸[陈列尸体]、鸩、褰、盆、袗、筐、囊、櫜、韔、珥、概、栉、钩、策、毕、罗、舆、轫、缒、兵、杖[扶杖,拄杖]、货、贿[用财物收买]、宅、庐、堞、蹊、防、町、穴、罪[怪罪]、尤、官[守职分]、左、右、味、华、实、腹、蹠、城、礼、脂;另一方面,还有一些见于先秦的固定类名源动词到了西汉时期使用频率上升,如伯、医、带、刃、辇、盖、罪[惩处,判罪]、东[东去]、东[使向东]。

三、两类名源动词形成的影响因素

由起源名词发展而来的名源动词究竟是形成新创类名源动词还是固定类名源动词主要跟三方面的因素有关。

(一)起源名词所表示的名物跟名源动词所表示的动作两者之间认知关系上的远近

一般说来,如果一个起源名词所表示的名物跟名源动词所表示的动作的关系比较近,当说到这个名词时,人们很容易就会联想到与之相关的动作,这个名源动词往往属于固定类名源动词。反之,如果一个起源名词所表示的名物跟名源动词所表示的动作之间的关系比较远,说到这个名词很难使人联想到相关的动词,这个名源动词往往属于新创类名源动词。以例(11)中的“辇”和例(12)中的“堑”为例。

我们认为,“辇[乘车]”、“堑[挖沟]”是固定类名源动词,而“辇[拉车]”、“堑[坠入深沟]”是新创类名源动词。其原因在于,“辇”是人拉的车,它跟“乘”和“拉”都有关系。但作为交通工具,相比较而言,在认知上“辇”还是跟“乘”关系更近。所以例(11b)一看就知道是“乘辇”,而例(11a)杜预加注“步輓重车以从师。”同理,“挖”和“堑”关系密切,“堑”都是挖出来的,所以一看就知道例(12a)中的“堑”是“挖沟”之意;而“坠”和“堑”的关系比较远,所以看到例(14b)中的“堑”时,不容易想到是“坠入深沟”的意思,所以杜预要加注“隋堑”。一般说来,认知关系远,使用得会比较少,所以属于新创类;认知关系近,使用得会更普遍,所以会成为固定的义项。从历史发展来看,“挖沟”义的“堑”后代还经常出现,而“坠入深沟”义的“堑”就绝迹了。如:宋《长安志图》卷中:“经营之始,堑之为基,得一石椁。”《武经总要后集》卷六:“晖数战而胜,然后堑而围之。”明《本草纲目·石部第十一》:“疏卤地为畦陇,而堑围之,引清水注入。”上述用例中的“堑”都是“挖沟”义。

(二)名源动词在语义场中的地位

如果一个名源动词在语义场中跟其他词是互补的,它就是表达意义所需要的,就有存在的必要。如“刃”跟“缢”、“鸩”是同一语义场中的词,三者的区别在于“杀”的方式:“刃”是“用刀杀”,“缢”是“用绳杀”,“鸩”是“用毒酒杀”。在没有别的词可以替代“刃”的情况下,“刃”跟“杀”语义场中的其他词构成互补关系,有其存在是表达意义的需要,所以是固定类名源动词。再如“馆”。上古时期只有“居”,没有“住”。“馆[住在宾馆、客舍里]”有“暂住”之义,因为与“馆”相关的处所只能是客舍,它跟其上位词“居”不重叠,所以有存在的必要,《汉语大词典》用了纪昀的例子:“董文恪公未第时,馆于空宅。”虽然只引了1例,这足以说明此义在清代文言文中还在使用,已是固定意义。但如果一个词在语义场中和其他词是重叠的,它存在的必要性就不大。如“手熊羆,足壄羊”中的“手”和“足”完全可以用上位词“执”和“踏”来表达,所以只能见于特定的场合。

(三)相对应的分析型表达式是否存在

名源动词大多是综合性动词,也是表达相同概念的语义场中的下位词。如果一个起源名词发展出了名源动词的义项,但与之相同的历史时期同时也存在相对应的分析型表达式,那么此类名源动词通常只能是新创类名源动词,而不能形成固定的义项,也不能发展成固定类名源动词。如《左传·文公十二年》“不有君子,其能国乎”中的“国”是“治理国家”义,但这个意义同时可以用分析型的“为国”或“治国”来表达,所以名源动词“国[治国]”用得不多,属于新创类。“雪”的情况也是如此,甲骨文时代这种自然现象不用分析式表达,名源动词“雪”用得很多。《左传》中出现分析型表达式“雨雪”,如《左传·隐公九年》“三月癸酉,大雨,震电。庚辰,大雨雪。”再后来出现分析型表达式“下雪”,名源动词“雪”就很少使用了。

四、结 语

上古汉语中的名源动词在内部类别上不是均衡的,在发展演变上也不是一成不变的。大致说来,它包括新创类和固定类两个类别。前者是起源名词在特定的语境中临时获得动词用法,但没有形成固定的义项;后者是由起源名词发展而来的动词用法形成了固定的义项。就新创类名源动词而言,其动词用法并不稳定,是受语境限制的偶发的语用现象,绝大多数情况下,起源名词都保持其原有的语法功能;就固定类名源动词而言,由起源名词所衍生出的临时性的动词义后来具备了稳固性的特征,此时,绝大多数情况下,人们对这种动词用法不需要再借助语用推理就能理解,原先语用现象发展演变成了语法现象。总体说来,汉语名词和动词之间的关系非常密切,在一定的情况下,名词可以发展出动词用法。虽然上古汉语名源动词的分布比较分散,而且不少情况下还存在由同一起源名词发展出的名源动词分属于不同类别的情况,但对上古汉语名源动词的内部类别、发展演变及其影响因素做深入探索对揭示名源动词内部差异,揭示其产生的机制都有实际意义。