产后1个月妇女骨质疏松和骨量减少发生率及相关影响因素分析

习 亮,梁 伟

(空军军医大学第一附属医院骨科, 陕西 西安 710032)

骨质疏松症是临床常见的一种骨代谢疾病,主要临床表现为腰背痛,具有高发病率的特点,且容易出现骨折,对患者日常生活造成极大的影响[1,2]。女性在孕期和产后确保充足的钙储存量对预防骨质疏松症的发生及促进胎儿和新生儿的健康生长均具有重要的意义。近年来,有关女性孕期骨密度值变化规律的相关研究报道较多,研究发现整个孕期和哺乳期均伴有骨量丢失的情况[3]。而有关女性产后出现骨质疏松症的可能病因和发病机制尚未明确,且此类研究多为个案研究报道[4]。为此,本文通过回顾性研究,分析产后1个月妇女骨质疏松和骨量减少发生率及相关影响因素,旨在为产妇哺乳期骨质疏松症的防治提供临床依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料:采用回顾性研究,收集2014年6月至2019年6月100例于本院分娩的产妇的临床资料,年龄21~45岁,平均(27.02±4.54)岁;孕周34~42周,平均(38.25±2.28)周;初产妇44例,经产妇56例。纳入标准:无甲状腺、垂体等影响骨代谢的疾病;无妊娠期并发症和合并症。排除标准:合并心、脑、肺、肝、肾等主要脏器功能不全;产后服用影响骨代谢的药物;死胎、新生儿伴有先天性疾病;临床资料不全。

1.2 骨密度的检测和分组:通过骨密度检测仪(美国GE公司)测量产妇L1~L4椎体和股骨颈的骨密度值,检测前采用标准骨模型进行校准。根据产后1个月骨密度值的所测结果,将产妇分为A组(骨量正常,-1≤ T值≤ 1)、B组(骨量减少,-2.5≤ T值≤ -1)、C组(骨质疏松,T值≤ -2.5)。产妇任一腰椎或股骨颈出现T值≤ -2.5,即可判为骨质疏松。

1.3 观察指标:记录三组产妇年龄、孕次、产次、体质量指数(body mass index,BMI)、新生儿出生体质量、骨质疏松家族史、孕期每周摄入牛奶量、补钙等情况。

2 结 果

2.1 产后1个月骨量减少、骨质疏松的发生情况:100例产妇中,骨量正常57例(57.00%),骨量减少(不包括骨质疏松)35例(35.00%),骨质疏松8例(8.00%)。

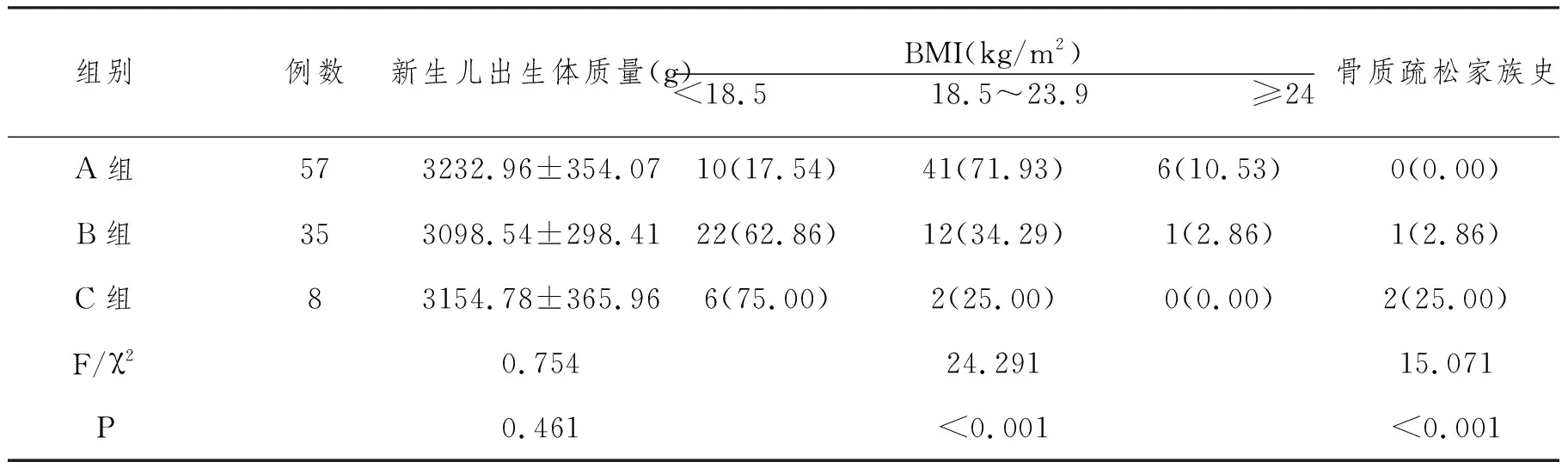

2.2 三组产妇临床基本资料的比较:三组产妇年龄、孕周、孕次、产次和新生儿出生体质量的比较,均无明显差异(P>0.05)。三组产妇BMI、是否伴有骨质疏松家族史的比例比较,均存在明显差异(P<0.05)。见表1。

表1 三组产妇临床基本资料的比较

组别例数新生儿出生体质量(g)BMI(kg/m2)<18.5 18.5~23.9 ≥24骨质疏松家族史A组573232.96±354.0710(17.54)41(71.93)6(10.53)0(0.00)B组353098.54±298.4122(62.86)12(34.29)1(2.86)1(2.86)C组83154.78±365.966(75.00)2(25.00)0(0.00)2(25.00)F/χ20.75424.29115.071P0.461<0.001<0.001

表2 三组产妇孕期每周牛奶摄入量和产后补钙情况的比较n(%)

表3 各变量的赋值情况

2.3 三组产妇孕期每周牛奶摄入量和产后补钙情况的比较:三组产妇孕期每周摄入牛奶量和产后有无补钙的比例比较,均存在明显差异(P<0.05)。见表2。

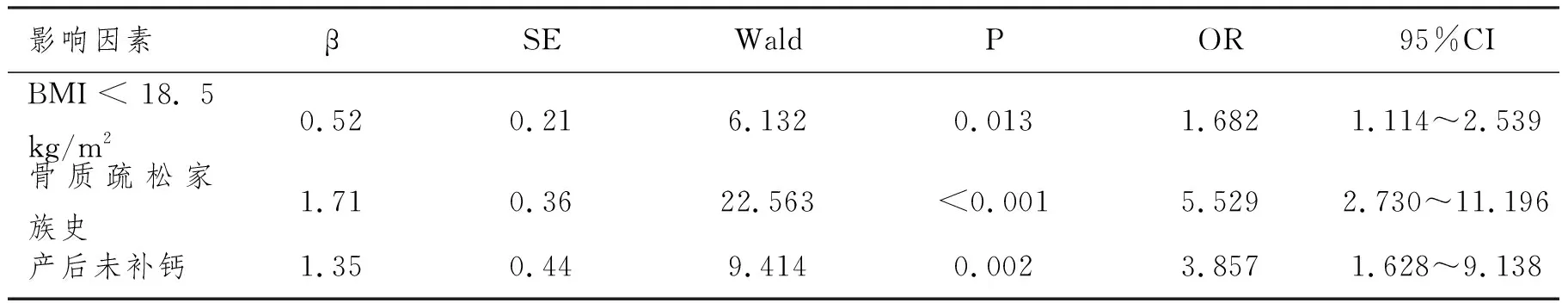

2.4 产后发生骨质疏松影响因素的多因素Logistic回归分析:经多因素有序多分类Logistic回归分析显示,产妇BMI<18.5 kg/m2、伴有骨质疏松家族史和产后未补钙均是产后出现骨质疏松的独立危险因素(P<0.05)。见表3、4。

表4 产后发生骨质疏松影响因素的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

骨质疏松症患者骨骼骨量减少、骨微结构受损、皮质较薄、松质骨骨小梁数量减少和断裂,治疗费用较高,严重降低患者生活质量。随着近年来对围生学方面的研究日益得到重视,对产后出现骨质疏松的关注度越来越高,母体是胎儿生长所需能量的主要提供者,如由母体提供矿物质(如钙等)[5]。在使用低分子肝素的妊娠期妇女中,骨质疏松性骨折发生率约为0.04%。妇女30岁左右是骨峰值形成阶段,而此阶段也是女性生育的高峰期。如果未能及时补充充足的钙,既会影响孕妇、产妇本身,使之发生骨质疏松症的风险性升高,亦会影响胎儿、新生儿的生长发育[6]。研究指出,女性哺乳期对钙的需求量提高,部分骨钙可转化为游离钙,使得骨密度值下降,进而容易出现骨质疏松[7]。

由于女性产后骨量丢失,容易出现骨质疏松性骨折,特别是椎体压缩性骨折,其具体发病机制目前尚未明确,但有研究指出产后骨质疏松的发生可能与以下几点密切相关:①因遗传因素使得骨量减少,研究指出多种基因可共同决定骨量的转化和转换率,如影响骨转换的细胞因子基因、影响骨骼组分的基因、调节骨代谢的激素受体基因等。②产后母体和新生儿共同需要补钙,母体对钙需求量增多,为满足新生儿的生长所需,骨动员提高[8]。③由于产妇先天性或获得性骨量减少、丢失,使得骨小梁改变,无法承受生理状态下的负重,进而发生骨折,且此时多出现血钙含量降低的情况[9]。

本研究发现,三组产妇年龄、孕周、孕次、产次和新生儿出生体质量的比较,均无明显差异,提示妇女产后1个月骨质疏松的发生与年龄、孕周、孕产史、新生儿出生体质量可能并无密切关系。但本研究显示,三组产妇BMI、是否伴有骨质疏松家族史的比例比较,均存在明显差异。经多因素Logistic回归分析显示,产妇BMI<18.5 kg/m2、伴有骨质疏松家族史均是产后出现骨质疏松的独立危险因素。结果表明,妇女产后1个月骨质疏松的发生与低BMI、伴有骨质疏松家族史密切相关。并且,本研究发现,三组产妇孕期每周摄入牛奶量和产后有无补钙的比例比较,均存在明显差异。本研究进一步经多因素Logistic回归分析显示,产后未补钙是产后出现骨质疏松的独立危险因素。哺乳期产妇为满足新生儿生长发育所需,对钙的需求量明显提高,此时若未能及时补钙,则对母体和新生儿健康均造成一定影响。若产妇机体内钙储存量减少,或长期缺钙,则会使得骨量减少,进而使得骨代谢紊乱,最终可引起骨质疏松[10]。因此,哺乳期加强钙剂的补充,提高钙储存量,具有保护机体骨量的作用,可调节骨密度和骨代谢,以免骨密度下降和骨代谢异常。所以,哺乳期加强钙的补充对降低骨质疏松的发生具有重要的意义。

综上所述,骨量减少、骨质疏松在产后1个月妇女中占有一定的比例,而这与低BMI、伴有骨质疏松家族史、产后未补钙等因素密切相关,提示产妇产后需重视产后补钙和维持BMI处于正常范围,同时加强骨密度值的监测以及时诊断骨质疏松并尽早治疗和干预。