以经络腧穴为基础的中医外治法治疗中风后肩手综合征选穴规律研究

廖瑞霈,吴新贵

(广西医科大学第一附属医院,广西 南宁 530021)

中风又称“卒中”或“脑血管意外”,是中老年人的常见疾病,也是威胁人类生命的一大疾病,该病的致残率、致死率较高。在中风后的并发症中,肩手综合征是其中最为常见的一种,并有数据调查显示,该病在重度脑血管疾病中的患病率高达70%,这给患者日常生活能力、生存质量等造成了严重的影响。由于中风后肩手综合征其详细的发病机制目前尚未明确,中西医目前尚缺乏特别有效的治疗手段,因此国内很多学者都在临床上探索采用中西医结合的康复治疗方法治疗肩手综合征[1-2],其中主要以经络腧穴为基础的治疗手段占据目前中医治疗方法的大部分,包括但不限于传统体针与从体针发展出来的火针、温针灸以及推拿、穴位贴敷、穴位注射、穴位埋线和各种灸法。在学术界本病存在不同的发病机制假说,这给研究者提供了各种治疗思路,因而对穴位的选用标准也各不相同。本文旨在整理2008—2018年以经络腧穴为基础治疗肩手综合征的相关文献,统计穴位的频次、频率,分析穴位的使用规律。

1 资料与方法

1.1 检索策略 在中国知网(CNKI)上,通过专业检索以“(SU=‘肩手综合征’OR SU=‘反射性交感神经营养不良’OR SU=‘反射性交感神经营养不良综合征’OR SU=‘复杂性区域性疼痛Ⅰ型’)AND(SU=‘针灸’OR SU=‘穴位’OR SU=‘针’OR SU=‘灸’)”表达式来搜索近10年(2008年1月至2018年12月)的文献(注:在知网专业检索中SU=主题;OR=或;AND=和)。共检索到文献458篇,排除不符合本文要求的文献188篇,共纳入文献270篇。

1.2 纳入标准 ①以治疗脑卒中后肩手综合征为主,并有明确的诊断与诊断标准;②临床研究文献;③治疗方法含有以中医经络穴位为主的治疗;④包括国内期刊以及会议发表的中文文献;⑤一次文献。

1.3 排除标准 ①综述、Meta分析或评述类文献;②未明确指出所选用穴位的文献;③重复性临床研究报道的文献。

1.4 穴位归类整理标准 ①文献中出现以十四经穴与奇穴为主的治疗,皆予纳入。如以穴位为主的治疗出现在对照组则予以排除。头针与耳针予以排除。②如文献中出现透刺法,则将所刺穴位纳入,如合谷透后溪,则将合谷穴纳入,后溪穴排除。③文献中出现穴组,则按照1个穴组纳入,如肩三针,由具体穴位(肩髃)和非穴位组成,按照1个穴组纳入;仅说明经络未说明具体穴位的五腧穴算作1个穴组。如手少阴心经五腧穴作为1个穴组整理。④阿是穴算作1个穴位纳入。⑤其余由具体穴位(十四经穴、奇穴)组成的穴组,则按照具体穴位整理纳入,如挛三针包含极泉、内关、尺泽,则按照穴位进行归纳整理。⑥不同名称的实际是同一穴位的,以同一穴位纳入。如绝骨穴与悬钟穴,则统称为悬钟穴;人中穴与水沟穴,统称水沟穴。⑦特殊位置穴位纳入相近用穴处理,如下极泉、上八邪,将其纳入极泉穴与八邪穴整理。

2 结果

2.1 所检索文献与纳入文献的年份分布情况 以经络腧穴为基础的针对肩手综合征的研究在10年间呈上升趋势。提示由于西医目前尚缺乏特别有效的治疗手段,人们寄希望于传统的中医学,对以经络腧穴为基础的中医外治法治疗肩手综合征的关注度在不断提高。见表1。

表1 检索文献与纳入文献的年份分布情况 (篇)

2.2 纳入文献所用穴位情况

2.2.1 每次治疗所用穴位数 仅用1个穴位(穴组)进行干预的研究有7篇,占2.59%。用2个穴位(穴组)的有5篇,占1.85%。用3个穴位(穴组)的有8篇,占2.96%。用4个穴位(穴组)的有24篇,占8.89%。用5个穴位(穴组)的有30篇,占11.11%。用6个穴位(穴组)的有35篇,占12.97%。用7个穴位(穴组)的有31篇,占11.48%。用8个穴位(穴组)的有31篇,占11.48%。用9个穴位(穴组)的有23篇,占8.52%。用10个穴位(穴组)的有18篇,占6.67%。用11个穴位(穴组)的有25篇,占9.26%。用12个穴位(穴组)的有11篇,占4.07%。用13个穴位(穴组)的有8篇,占2.96%。用14个穴位(穴组)的有7篇,占2.59%。用15个及以上穴位(穴组)的有7篇,占2.59%。详见图1。

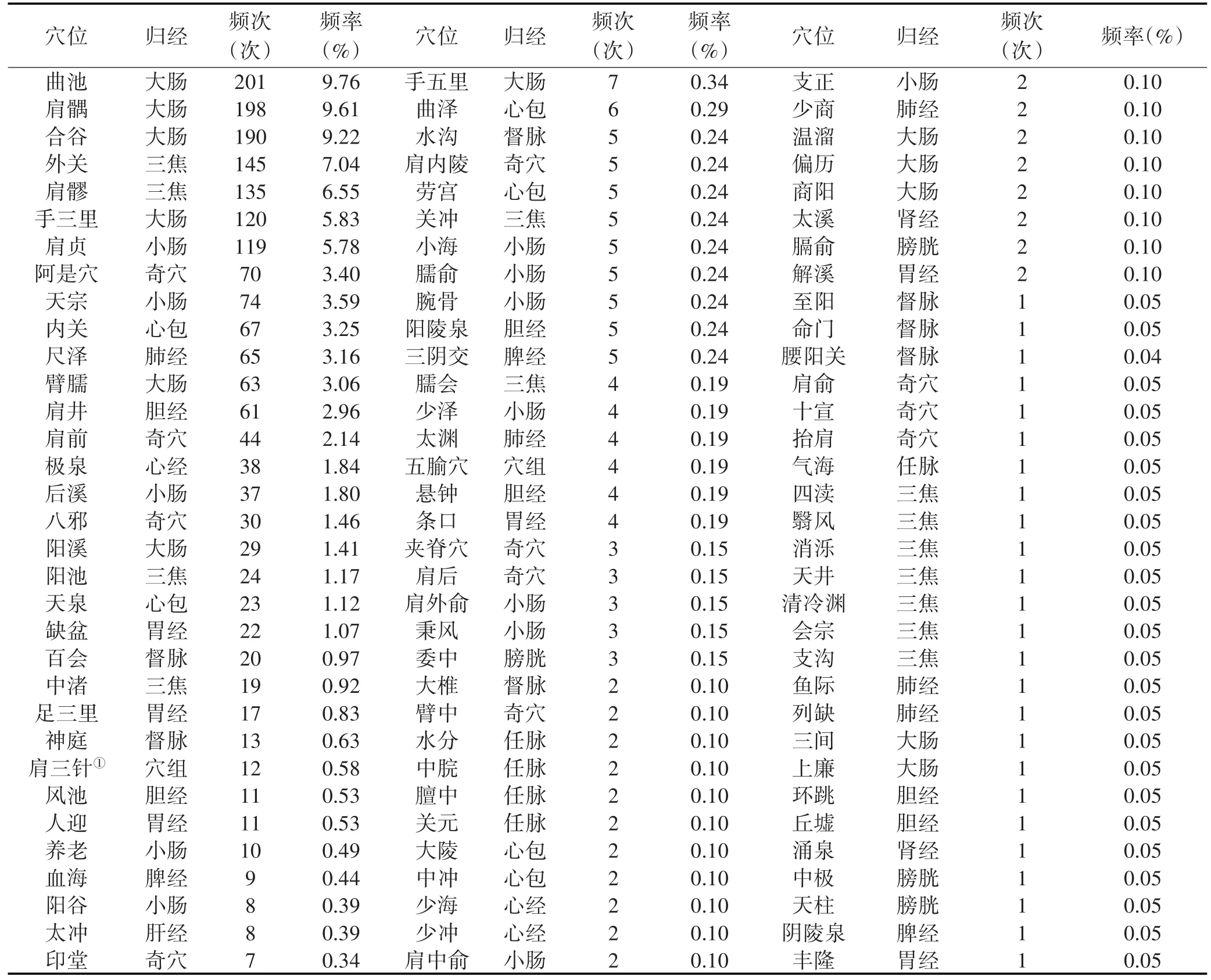

2.2.2 十四经穴位和经外奇穴的频次分布情况 所纳入文献中,共选用了97个不同的穴位,共用频次为2 060次(1个穴位出现1次记为1频次)。十四经穴86个,总频次1 877次,占91.12%,其中阳经穴位54个,1 579频次,占76.65%;阴经穴位20个,246频次,占11.94%;任督二脉穴位选用12个,52频次,占2.52%。经外奇穴11个,总频次167次,占8.11%。十四正经中主要涉及到肺经穴5个,73频次;大肠经穴12个,816频次;胃经穴6个,57频次;脾经穴3个,15频次;心经穴3个,42频次;小肠经穴13个,277频次;膀胱经穴4个,7频次;肾经穴2个,3频次;心包经穴6个,105频次;三焦经穴13个,339频次;胆经穴6个,83频次;肝经穴1个,8频次;任脉穴5个,9频次;督脉穴7个,43频次。详见表2。

图1 文献中每次治疗所用穴位数(横轴为穴位数,竖轴为文献篇数)

2.2.3 纳入文献的所运用穴位的频次 依据检索公式,本次检索临床文献共458篇,纳入文献270篇。所纳入的文献中涉及穴位97个、穴组2组,总频次2 060次。99个穴位(穴组)在处方中,平均使用频次为20.81次,其中出现频次为1次的有25个穴位(穴组),2~9次的167个,10~22次的9个,22次以上的20个。单穴(穴组)频次22次以上的占总频次的84.13%,为1 733次。其中阳经穴位13个,阴经穴位4个,经外奇穴3个。详见表3。

表2 所用十四正经穴位和经外奇穴的频次分布

表3 纳入文献所有穴位频次分布

3 讨 论

3.1 选穴规律 从所分析的文献中看,目前针对肩手综合征的治疗以多种疗法综合治疗为主,如康复、推拿结合针刺、中药熏蒸、穴位注射、穴位贴敷等。单次治疗所用穴位数量不多,在所纳入的270篇文献中,单次治疗选用穴位(穴组)数在4~10个的有192篇文献,占71.11%。仅选用1个穴位(穴组)作为治疗穴位的临床报道有7篇[3-9],共选用了4个穴位(穴组),包括肩三针、阿是穴、外关、条口。文献中对于治疗脑卒中后肩手综合征的选穴多选用患侧肢体穴位,仅2篇文献选用健侧穴位[3,10]。

所选用穴位多位于关节处或关节附近。具有代表性的使用频率最高的前4位穴位——曲池、肩髃、合谷、外关,分别位于肘关节、肩关节、掌指关节、腕关节处(或附近),基本涵盖了上肢的关节。

阳经选穴较多,多集中于手三阳经,选用频次最高的3个穴位曲池、肩髃、合谷是为局部取穴,都属于手阳明大肠经。除去上肢的局部取穴,也有研究采用了下肢穴位,其中使用得最多的为足阳明胃经的足三里穴。使用频率在1%以上的21个穴位分别为曲池、肩髃、合谷、外关、肩髎、肩贞、手三里、阿是穴、天宗、内关、尺泽、臂臑、肩井、肩前、极泉、后溪、八邪、阳溪、阳池、天泉、缺盆,此为众多医者在治疗中风后肩手综合征时所用的重要经穴。

3.2 对肩手综合征的认识和穴位选用思路分析 肩手综合征又称反射性交感神经营养不良综合征或复杂性区域性疼痛综合征Ⅰ型,发病机制目前尚未完全明确,多数认为与神经系统(特别是交感神经系统和中枢神经系统)的敏化与炎症相关[11-12]。本病患者存在异常的痛觉、肤温与肤色变化、患肢汗液分泌异常、患肢活动受限及营养功能障碍(患肢肌肉萎缩、毛发细软、指甲变形)等症状。

《素问·痿论》:“阳明者,五脏六腑之海,主润宗筋,宗筋主束骨而利机关也。”《灵枢·经脉》:“手阳明之脉,是动则病,齿痛,颈肿。是主津所生病者……气有余,则当脉所过者热肿;虚,则寒栗不复。”《灵枢·经筋》:“手阳明之筋……其病:当所过者支痛及转筋,肩不举……”从中可以看出,肩手综合征的诸多症状,如疼痛、患肢肿胀、肤温变化、患侧肩部活动障碍及末期的皮肤肌肉的萎缩,皆与阳明经相关。可以说,在经络的范畴,肩手综合征属于阳明病。从经络方面来看,频次选用最高的是曲池、肩髃、合谷3个穴位,曲池为手阳明大肠经合穴,手阳明经经气由此汇聚并深入脏腑;肩髃为手阳明大肠经与阳跷脉交会穴,阳跷脉循行于人体外侧,由下至上与足太阳经、足少阳经、手太阳经、手阳明经、足太阳经交会,肩髃穴可联通阳跷脉之阳气与阳明经之气血;而合谷为手阳明大肠经原穴,是脏腑原气流止之所,《难经·六十六难》云“脐下肾间动气者,人之生命也,十二经之根本也,故名曰原”,原穴的应用包含着“标本兼治”的思想。从这3个使用频次最高的穴位中,我们可以得出,众多医者治疗肩手综合征的思路为振奋阳气、滑利关节。在解剖学方面,曲池穴深部有桡侧腕长伸肌和桡部腕短伸肌、肱桡肌,分布有前臂背侧皮神经,内侧为深层桡神经本干。肩髃穴深部有三角肌、三角肌下囊、冈上肌腱,分布有锁骨上神经和腋神经。合谷穴深部是第1骨间背侧肌、拇收肌,分布有桡神经浅支的掌背侧神经,深部有正中神经的指掌侧固有神经。其中桡神经损伤的典型表现是垂腕、垂指,虎口部感觉缺失;锁骨上神经损伤可产生类似肩手综合征的症状[13]。目前的研究中并未发现肩手综合征患者出现明确的桡神经或锁骨上神经的损伤,但从症状上来看,肩手综合征发病表现与上述神经受损表现较为类似。结合中医经络与现代神经学的研究,肩手综合征的外治疗法中运用“曲池穴、肩髃穴、合谷穴”是合理并且值得应用推广的。

另外,本病在中医中与“痹证”相似。“痹证”的提出首见于《黄帝内经》[14],在《素问·痹论篇第四十三》中,将“痹证”按病因分为三种。外感风邪而致行痹,外感寒邪为痛痹,外感湿气为着痹。在症状描述上,文中谈及“痹或痛、或不仁、或寒、或热、或燥、或湿”,肩手综合征并不是这几类痹证的表现之一,而是这几类痹证基本囊括了肩手综合征的症状表现。但肩手综合征的发病并不是外感病邪所引起的,只能说肩手综合征的症状(或病机)与痹证相似,病因并不相同。由于肩手综合征现有的发病机制并不明确,在针灸或是以经络腧穴为主的治疗中,主要针对疼痛和活动不利展开。使用频率在1%以上的21个穴位,主要集中在上肢的肩、肘、腕关节处,从中可以看出目前以穴位为主的治疗,主要施术部位是关节,包含了通络止痛、活利关节的辨证思想。这可能是由于肩手综合征缺乏统一的诊断标准与治愈标准,患者主观的疼痛度与关节活动度是检验肩手综合征患者康复与否的指标[15]。其中,外关、内关、后溪为八脉交会穴,分别通阳维脉、阴维脉和督脉。这不仅是关节附近的局部取穴,也包含了经络的运用。《难经》云“阳维阴维者,维络于身,溢蓄不能环流,灌溢诸经者也。”阳维脉维络诸阳于督脉,阴维脉维络诸阴会于任脉,是十分重要的奇经。在本次整理的所有99个穴位(穴组)中,同属阳维脉的还有臑俞穴、肩井穴、风池穴,且阳维脉循行路线过肩背部,相对阴维脉,研究者更重视阳维脉的运用。

在文献整理分析中,也发现了一些不足。①不少研究因避开腋动脉将极泉穴换为下极泉穴,因手指部针刺困难将八邪穴换为上八邪穴。笔者将之归都为同一穴位纳入计算整理,但是二者毕竟在体表不是同一个刺激点,所刺激的组织和感受器可能也存在差异。理论上看针刺的效应应该有所不同,其具体在临床上是否存在疗效上的差异,未见有相关文献的报道。②研究中绝大多数穴位的选用为患侧肢体,针灸取穴和针刺法有“巨刺”“缪刺”等方法,即对健侧进行干预,是否与仅对患侧干预有疗效上的差异,有待更深入的研究。③在文献报道中出现“痛甚,加用尺泽、手三里;关节活动不利,加用阳溪、八邪;肌肉萎缩,加用臂臑、血海”等,疼痛、关节活动受限、肌肉萎缩等无具体量化的标准,导致最终的选穴不全或不清。④缺乏统一的诊断标准,许多文献也未明确标明中医辨证与经络辨证。

本次纳入整理的270篇文献,基本上反应了目前针灸界治疗肩手综合征的选取穴位的状况和取穴规律,可供临床治疗肩手综合征参考,但因缺乏大样本多中心的临床研究,同时,受检索手段及文献库的限制,所查文献可能还存在遗漏。这些选穴配方是否就是针刺、艾灸等外治法治疗肩手综合征的疗效最佳的选穴组方,仍有待经大样本多中心的临床研究加以验证,并在此基础上,反证探索肩手综合征的具体发病机制,进而针对具体发病机制环节的探索出更有针对性的治疗方法。