晚清上海陋俗治理中的司法困境与中西矛盾

——以法租界内的台基案为例

侯庆斌

(上海大学 历史系,上海 200444)

晚清开埠后各通商口岸得风气之先,民间风俗呈现土洋混杂、新旧并存的特征。以上海为个案,学界多从社会文化史的角度,关注西风东渐之下华人的服饰、饮食、娱乐、婚丧等习俗(1)熊月之主编:《上海通史》第5卷《晚清社会》,上海人民出版社1999年版,第486—562页。,将华人旧俗置于“传统——现代”的二元框架中进行批判(2)梁景和:《近代中国陋俗文化嬗变研究》,首都师范大学出版社1998年版。,而对社会变迁过程中滋长的新陋俗及其对城市治理的挑战关注不够。近年相关研究以淫戏为例,讨论上海华界当局、报刊舆论和地方士绅的角色,将陋俗屡禁不止归因于市民阶层的勃兴和清政府社会控制力的下降。(3)魏兵兵:《“风化”与“风流”:“淫戏”与晚清上海公共娱乐》,《史林》2010年第5期;金坡:《愈禁愈演:清末上海禁戏与地方社会控制》,孙逊、陈恒主编:《都市文化研究》第9辑,上海三联书店2013年版。一方面,这种社会文化史的研究路径未能解释在一个相对较短的时期内仅凭中下层民众的文化观念和生活趣味何以抵制官方禁令。另一方面,鉴于上海租界市政和司法的相对独立性,华洋当局在治理地方陋俗中的观念碰撞与权力扞格尚未引起重视。本文考察19世纪末法租界内的台基案,揭示上海地方陋俗治理过程中的华洋矛盾和司法困境,发掘晚清通商口岸地方陋俗的成因,以期对上述研究做一补充。

“台基”即男女幽会宿奸之所,晚清时曾流行于上海,后蔓延到苏州、无锡、杭州、汉口、福州等地,实为社会顽疾,当时的画报和小说中不乏描写。(4)例如《台基游街》,《点石斋画报》1897年第500期,第14—15页;《严办台基》,《时事报图画杂俎》1908年第253期,第5页;《上海社会之现象:台基引诱妇女之隐秘》,《图画日报》1909年第61期,第7页。此外,小说《人间地狱》描写了女学生上台基的情节。《新上海》描述了台基主引诱妇女上台基的种种手段。参见娑婆生、包天笑:《人间地狱》,上海古籍出版社1991年版,第131—135页;陆士谔:《新上海》,上海古籍出版社1997年版,第863页。“台基”一词系讽痴男姣女“借台演戏”之意。(5)《论惩办台基之法》,《申报》1882年4月4日,第1版。研究者从性别史和社会史的角度出发,认为台基陋俗反映了儒家礼教的松动与近代女性对性爱自由的追求(6)熊月之:《晚清上海女权主义实践与理论》,《学术月刊》2003年第3期;李长莉:《晚清上海社会变迁:生活与伦理的现代化》,天津人民出版社2002年版,第492—500页。艾晶:《清末民初女性性越轨现象的社会缘由解析》,《福建论坛》2008年第4期。,但是催生了家庭伦理、城市治安和公共卫生等社会问题。(7)[法]安克强著、袁燮铭等译:《上海妓女:19—20世纪中国的卖淫与性》,上海古籍出版社2003年版,第83—85页;刘延辉:《台基与近代中国城市社会研究》,河南大学硕士学位论文,2013年,第49—63页。上述研究将台基活动归因于上海开埠后风气的变化,而忽略了台基陋俗事涉通奸已属违法。本文尝试从法律史和城市史的视角反思台基陋俗盛行的成因,借此展现清政府与租界当局在城市治理中的不同逻辑,通过分析中外立法差异和租界司法实践,揭示晚清上海租界中陋俗治理的困境,以及中西城市治理观念的碰撞。

一、台基禁令中的礼法纠结

中国传统社会中的性行为事关礼法,其正当性取决于男女间的社会关系。自宋代以来,以“孝烈贤才节”为中心的儒家女德观逐渐形成,催生了旌表制度以示奖掖。明代上海县志中“节妇”数量是“烈妇”“孝妇”“才妇”三者总数的3.4倍。待到清代,这个数字提高到7.6倍。县志这种具有示范意义的文化载体暗示上海地区对女性道德角色的定位主要是“守身”和“完节”。(8)罗苏文:《女性与近代中国社会》,上海人民出版社1996年版,第88页。它强调女性婚前守贞和婚后对丈夫的绝对忠诚。道德教化之外,明清两朝不断完善立法来惩办不当性关系。清律将非婚姻关系内发生的男女性行为统称为“奸”。第一类为强奸,对奸夫处以徒刑或绞刑,妇女无罪;第二类为和奸,即双方自愿发生性行为。若奸妇未婚,男女各杖八十;若奸妇已婚,各杖九十;第三类为刁奸,介于强奸和和奸之间,即一方引诱或胁迫另一方发生性行为。无论婚否,男女均杖一百。后两类奸罪称为通奸。清律还规定凡撮合或容留他人通奸者,即犯“媒合容止”罪,在通奸男女所受刑罚基础上减刑一等处罚。(9)田涛、郑秦点校:《大清律例》,法律出版社1999年版,第521—522页。此外还有一类特殊的非法活动即卖淫窝娼。清代地方司法实践中,由于衙役胥吏收受贿赂对妓院书寓等场所加以庇护,所以卖淫很少受到惩罚。尽管地方官收到有关卖淫的案件都会依律办理,但是官署不会主动查访,而且卖淫获罪的实际量刑不及通奸罪。(10)Matthew Sommer,Sex,Law and Society in Late Imperial China,Stanford:Stanford University Press,2002,pp.303—304.就台基活动类型而言,若男女幽会,事后双方向台基主支付费用,即属和奸。若由台基主引诱女子上台基,或奸妇和台基主合谋引诱男子上台基,即属刁奸。(11)清末文人王韬在日记中便记录了他上此类台基的感受。参见方行、汤志钧点校:《王韬日记》,中华书局1987年版,第168页。以上活动中台基主均犯“媒合容止”罪。

19世纪60年代台基兴起于上海县,并呈现出职业化的趋势,官府对当事人多处以杖责或游街。(12)《中外新闻》,《上海新报》1869年1月30日,第2版。对于上台基者和开设台基者的量刑,文中特别注明“大约照老例游刑六门”。1870年代初上海知县重刑惩治台基,台基主遂移往租界经营。(13)《论上海借台基恶俗禁后染及租界事》,《申报》1873年3月19日,第1版。搜检台基禁令可知,19世纪末上海华洋当局将台基定性为“陋俗”“淫风”“鄙俗”或“弊俗”,但未提及通奸获罪的一般量刑。例如1877年公共租界禁令谴责上台基者“寡廉丧耻莫过于此,败俗伤风实为地方之害”。(14)《论禁止台基客寓事》,《申报》1877年1月3日,第1版。1880年上海道台联合各国领事发布禁令称“男女共室,白昼宣淫,廉耻丧尽,殊堪发指”。(15)《严禁私设台基示》,《申报》1880年9月12日,第2版。舆论也多从道德出发将台基视为妇女“丧名失节之大劫”(16)《借台之便》,《申报》1873年10月23日,第2版。,谴责台基主“败坏人家门风,损坏人家名节,其罪擢发难数”。(17)《严禁台基说》,《申报》1879年6月19日,第3版。士人对台基亦多有微词,葛元煦认为台基乃“沪上风俗之大坏者也”。(18)葛元煦:《沪游杂记》,上海古籍出版社1989年版,第23页。洋场才子黄式权也感慨道:“上海风俗之坏,不坏于妓馆林立,而独坏于台基之属。”(19)黄式权:《淞南梦影录》,上海古籍出版社1989年版,第102页。1890年代仍有评论认为台基是“上海敝俗之尤者”。(20)《阅本报记宽限闭店事有感而书》,《申报》1896年1月26日,第1版。

官方禁令和民间舆论强调台基活动有违道德的一面,淡化其违法性质。这种重礼轻法的表述和清中后期处理犯奸案的官方逻辑相契合。随着清代社会经济的发展,妇女走出深闺,或务农工商,或出入戏园庙会,男女之防渐疏,使不法之徒有机可乘。清代刑科题本显示,犯奸案自顺治到清末有从轻处分之势。(21)赖惠敏:《法律与社会——论清代的犯奸案》,邱澎生、陈熙远主编:《明清法律运作中的权力与文化》,台湾联经出版公司2009年版,第175—214页。州县司法中也存在同样的趋势。(22)张晓霞:《清代巴县档案中的54例犯奸案件分析》,《中华文化论坛》2013年第8期。清代奸罪立法从严而执法渐宽的原因如下:首先,奸罪的判定极为依赖证据,清律规定“其非奸所捕获及指奸者,勿论”。(23)田涛、郑秦点校:《大清律例》,第522页。故清代地方官在审理时十分谨慎。诚如乾隆朝名幕万维翰所言:“奸情暧昧最不易知,苟无确据,即为指奸,勿论,不可轻易吹求。”(24)万维翰:《幕学举要·奸情》,《官箴书集成》第4册,黄山书社1997年版,第739页。和奸罪和强奸罪的成立取决于女性当事人的意愿,造成两种罪行存在交集,以致出现“始和终强”或“始强终和”这类棘手情况。(25)胡星桥、邓又天主编:《读例存疑点注》,中国人民公安大学出版社1994年版,第744—745页。刁奸的认定过程最为复杂。知县多考察当事人是否“巧言引诱妇人背夫逃走离其家而出于外”或是“用力挟制迫之以不得不从之势”来加以推断。(26)黄六鸿:《福惠全书》卷19,《官箴书集成》第3册,第432页。其次,由于和奸和强奸对应刑罚轻重悬殊,所以犯奸案中不乏诬告,最常见者如情妇争宠、因爱生妒、丈夫纵容妻子卖奸图赖等。以致为官者感慨“诈伪之情实难枚举”,“听讼者于此将以为真也,而坐奸夫以死,则公道日诎,而奸伪日滋;将以为伪也,而坐原告以诬,则善教愈阻,而淫风愈炽”。(27)徐栋:《牧令书·刑名下》,《官箴书集成》第7册,第451页。最后,奸情关乎妇女名节,一旦展开调查必将对当事人的形象造成不利影响,所以州县官不得不慎之又慎,“非万不得已,断断不宜轻传到簿”。(28)汪辉祖:《佐治药言·妇女不可轻唤》,《官箴书集成》第5册,第319—320页。官员对犯奸案的判罚掺杂了法外考量,故处分从轻。鉴于犯奸案的取证和侦讯难度,清代州县司法资源不足日益凸显,反而刺激了地方官在治理淫俗时更加诉诸道德教化,而非司法的专业性。不过,上海地方政府重礼轻法的台基禁令,并不能掩盖大量台基案进入司法程序的事实,凸显了道德宣教的局限。台基问题起初为华界陋俗,其后活动的重心移至租界之中。与华界相比,租界司法杂糅中西的特质,导致台基案旧中有新,其定性和量刑更加复杂。

二、法租界台基类案件的量刑情况

上海华洋三界中法租界内台基案数量最多,源于法租界当局不配合华界查禁台基。搜检《上海新报》《申报》《字林沪报》和《新闻报》四种19世纪末上海主流报纸可知,1870至1899年上海华洋当局至少颁布14次禁令,其中上海道台或知县发布9次,公共租界4次,法租界1次。相对于上海县和公共租界,法国领事直到1880年才在道台的劝说下与各国领事声明支持台基禁令。1893年,法租界当局在上海知县的催促下,第一次也是唯一一次颁布台基禁令。(29)《严禁私设台基示》,《申报》1880年9月12日,第2版;《论请禁台基事》,《申报》1893年10月1日,第1版。与法租界当局的消极态度相比,租界法院受理与台基有关的犯奸类案件却为数众多。1869年上海道台与外国领事在法租界和公共租界先后设置会审公廨,由中方谳员和外国陪审会同审理租界内华人为被告的民商事纠纷、违警案件和轻罪刑事案件,原则上以中方谳员为主外国陪审为辅,司法实践中适用大清律,量刑止于笞杖。若遇到涉及徒流死刑的重罪案件须移交上海县审理。外国陪审的会审权起初只限于华洋诉讼,随后西人蚕食中方谳员的权力,将审判权逐渐扩大到所有纯粹华人之间的各类民商事纠纷和刑事案件。就会审公廨对台基案的司法权限而言,若存在疑似强奸情节,奸夫可能罪至死刑,故须移交上海县侦办。(30)1878年沈某称顾蒋氏引诱妻子沈吴氏到她家,强逼与人苟合,事后给钱五百文。法官讯问沈吴氏,沈吴氏称前晚夫妻间口角,顾蒋氏来劝,受邀到她家散心,“甫坐定,即来一素不认识之人,强逼成奸。我初不从,顾蒋氏在旁耸动,一时无主被污”。中方谳员孙士逵念及该案事关强奸重罪,法租界会审公廨无权审理,便将该案移交到上海县审办。参见《惩治台基》,《申报》1878年7月24日,第3版。个别台基案案中有案,也不得不移交上海县办理。(31)1883年谳员翁秉钧查获一起台基案。虽然台基主承认留宿男女通奸,但被告还涉嫌在上海县买卖童养媳逼良为娼等罪行,于是被移交上海县重判。参见《细讯台基》,《字林沪报》1883年7月21日,第3版;《台基该死》,《字林沪报》1883年7月24日,第4版;《台基送县》,《字林沪报》1883年7月25日,第4版。会审公廨仅有权审理涉嫌通奸的台基类案件。查阅《上海新报》《申报》《新闻报》和《字林沪报》可知,有关台基案件的报道数量庞大,但多为只言片语或是数次报道后不了了之,完整案例极为有限。笔者共搜集到1870—1899年间由法租界会审公廨受理、审理过程清晰、有完整判决的台基类案件共25件。其中,判决提及律例或是量刑与律例暗合的案件仅两例。余下案件中的量刑皆与律例相去甚远。(32)尽管清律律文规定杖刑的上限是100板,但受到到恤刑思想的影响,清代司法实践中采用“折责”原则,实际行刑时杖刑的上限为40板。不过,从现有档案和报刊资料来看,会审公廨行刑时没有贯彻“折责”原则,所以本文在讨论量刑时,默认判决中的量刑与实际行刑差别不大。通过这些案例,辅之以报刊舆论,可以一窥台基案审理的一般情况。

(一)参考律例量刑的情况

1881年7月一起钱债纠纷中,陈启发供出金小汀开设台基,以及他本人与郑氏上台基之事。谳员“以奸课罪”将陈启发杖责八十,将郑氏掌颊八十,而对金小汀仅“申斥一番”。(33)《各挟隐情》,《申报》1881年7月4日,第2版。1881年5月顾阿寿来巡捕房投告,称其妻顾曹氏与杨亮甫私通,被他当场捉奸。(34)《捉奸类述》,《申报》1881年5月12日,第3版。法庭之上杨亮甫承认上台基之事。顾曹氏认罪的同时供称她最近获知顾阿寿来沪前在家乡已娶正妻,十分愤怒,正欲与顾阿寿解除婚约,她目前离家与其母曹王氏同住金顺堂妓馆。曹王氏自称对女儿赁屋通奸毫不知情。谳员斥责曹王氏“纵女犯奸,无耻之至”。最后谳员将杨亮甫重责八十板、顾曹氏及其母曹王氏各掌颊八十。(35)《犯奸判责》,《申报》1881年5月13日,第2版。

会审公廨对女犯施以笞杖刑时常以掌颊或鞭背代替。第一起案件中谳员明确“以奸课罪”,对奸夫奸妇的量刑与清律相符。第二起案件中,谳员的判决似乎承认顾阿寿夫妇夫妻关系徒有虚名的事实,仅参考奸妇无夫情况下通奸罪的量刑。谳员讯问得知曹王氏母女在妓馆做工,且都与杨亮甫熟识,推测曹王氏在杨亮甫和顾曹氏的奸情中难逃干系。谳员以“纵女犯奸”之名严惩曹王氏源于大清律“纵容妻妾犯奸”条,正文为:“凡纵容妻妾与人通奸,本夫、奸夫、奸妇各杖九十。”其后注明:“若纵容抑勒亲女,及子孙之妇妾与人通奸者,罪亦如之。”(36)田涛、郑秦点校:《大清律例》,第523页。从律文来看,“纵容妻妾犯奸”罪的主语是“本夫”,“纵容抑勒亲女”一句承前文所示针对的是男性家长。谳员认定曹王氏“纵女犯奸”,但曹王氏的情况与律例并不完全相符。法庭最终对她处以掌颊八十而非九十。这一判决的依据在新闻报道中并未明示,可能是证据不足的前提下法官基于清律做出的裁量,也可能是援用“不应为”律做出的判罚。(37)田涛、郑秦点校:《大清律例》,第540页。“不应为”律文为“凡不应得为而为之者,笞四十。事理重者,杖八十。”该款实则赋予地方官以主观道德来判定律无专条或不合情理的行为。另外,本案中法庭同样没有对台基主动刑。(38)《佣妇吞物》,《申报》1881年5月15日,第3版。这两起案件显示,法租界会审公廨谳员确曾参照清代成文法作为法律推理的原则,但似乎更注重对奸夫和奸妇的惩罚,而对台基主的惩戒力度不够。

(二)从重量刑的情况

首先此种情况和官方查禁台基的力度相关。19世纪末上海华洋当局颁布台基禁令情况如表1:

表1 1870—1899年间上海华洋当局颁布台基禁令的情况

资料来源:表中的信息来自《上海新报》《申报》《字林沪报》和《新闻报》,其中1872年禁令颁布的具体时间不详,应该在1872年1—9月份期间。参见《风俗》,《上海新报》1872年9月24日,第2版。

上述禁令没有明确的有效期,多为华界当局所颁布,但法租界会审公廨中方谳员隶属于上海道台,所以在审案中会响应华界甚至公共租界的禁令。1877年2月地保查得沈某与叶张氏在客栈私相苟合,将二人扭送会审公廨。叶张氏称来上海投亲不成,偶遇亡夫的朋友沈某,便委托他找房安家。法庭传讯多名证人,证实沈某和叶张氏在客栈同居。谳员指出“凡得客寓苟合,曾经出示谕禁,若辈置若罔闻,殊属可恶”。(39)《设阱欺人》,《申报》1877年2月7日,第2版。此处的“谕禁”指案发一个月前公共租界会审公廨中方谳员颁布的禁止客栈主容留台基活动的命令。多次讯问后,叶张氏才承认奸情。最后,法庭杖责叶张氏四十板,沈某一百板,客栈主八十板戴枷七日游街示众。本案中法官并没有提到大清律,而是援引了台基禁令断案,对奸夫的量刑高于清律中的刑罚。

1877年有人告发张杨氏开设台基,巡捕待男女同在时破门而入将奸夫顾阿坤、奸妇某氏抓获。谳员以有违禁例为名,判顾阿坤重责两百板,台基主张杨氏掌颊三百,插标游街示众。本案的判罚高于奸罪量刑标准,甚至杖责数超过清律规定的上限。(40)晚清报刊对会审公廨审理华人讼案的报道,常见法官对被告判处杖刑超过100下,甚至多达数百下。这绝非虚言。英国陪审多次提到华人被告受杖责数高达数百的情况。以1892年为例,当年被处以笞杖刑的华人共计494人,其中杖责数超过100下者有177人,占总数的35.8%。英国陪审还指出,行刑时当事人可以通过贿赂衙役减轻痛苦。参见“Report on the Mixed Court at Shanghai for 1892,”Robert L.Jarman,ed.,Shanghai Political & Economic Reports 1842—1943,vol.9,Cambridge:Archive Edition,2008,p.752.依照清律“加减罪例”规定,杖刑上限为100板,若因情节恶劣不得不加刑,则“加徒减杖”,即由杖刑升级为徒刑。若严格执行该条,则法官须将重罪案件移交到上海县审理,而租界当局极力抵制清政府介入租界司法事务。所以才会出现会审公廨片面增加杖责数量的现象。谳员认定奸妇系“良家妇女”,强调“张杨氏开设台基,引诱良家妇女入彀,乘间图利”,将奸妇视为受骗者,申斥后由本夫领回管束。(41)《重惩台基》,《申报》1877年10月8日,第2版。

1891年9月一起偷窃案中,石秀贞供出马王氏开设台基多年,她本人亦上台基多次。马王氏诬告她偷窃,实则源于两人就台基所得分配不均产生争执。(42)《发落台基》,《申报》1891年9月23日,第3版。会审公廨谳员认为“开设台基显违于例禁”,判马王氏鞭背三百下,戴枷三个月游街示众。以“与人苟合有玷闺箴”为由,判石秀贞掌责三百下,交父母领回管教。(43)《发落台基续述》,《申报》1891年9月26日,第3版。本案中法庭考虑到石秀贞尚未出嫁却屡上台基,并非被诱骗上台基,这是石秀贞获刑较重的主要原因。

从重量刑的判决多产生于台基禁令颁布不久。尽管法租界当局几乎不曾颁布台基禁令,但法租界会审公廨有时会援引公共租界或华界的禁令而非成文法典断案。法庭对奸夫和台基主的判决较重,而对奸妇的量刑则另有考量。官方禁令与社会评论中上台基的女性往往被视为被台基主蛊惑引诱的受害者,所以法庭在量刑时会考虑奸妇的动机,如果是被诱骗或被胁迫上台基者,则仅令本家领回管教。若是自甘堕入台基的累犯,则会加重惩罚。

其次,台基案中从重量刑和个别谳员的态度相关。1887年至1889年担任法租界会审公廨谳员的王宾(字雁臣)有志于整顿地方风俗。舆论称他“凡遇有自称姘头者,必掌其颊,人多诧之”。(44)《论禁姘头》,《申报》1890年8月23日,第1版。他不仅重刑治理台基,而且主动派人在租界中秘密查访。1890年一篇回顾租界台基治理的时评认为:“前王雁臣司马为法界谳员,时常密饬查禁,若辈不敢恣肆,此外更有何人访之禁之拘之惩之?”(45)《中外殊刑说》,《申报》1890年3月18日,第1版。另一位代表人物葛绳孝曾于1889至1894年任法租界会审公廨谳员,延续了王宾对台基的铁腕治理。上海县志称颂葛绳孝任职期间“锄奸植善”“尤以整顿风化为己责”。(46)姚文枏等编:《民国上海县续志》卷15,台湾成文出版社1970年版,第4页。例如1892年3月王清裕诉称妻子阿彩失踪。友人见阿彩和同乡曹炳生从沈余氏家中走出,形迹可疑。葛谳员传唤当事人,沈余氏拒绝承认开设台基。她称阿彩是她外甥女,当晚和曹炳生来家做客,并未同宿,后不知去向。曹炳生也否认台基之事。谳员对二人多次动刑后,沈余氏改称当晚阿彩和曹炳生同榻而眠,但并无奸情。葛谳员认为:“无论阿彩与曹炳生同坐或同宿,总在尔家过夜,可见尔家实与开台基无异。”(47)《详鞠台基》,《申报》1892年4月2日,第3版。于是对两人各掌责一百下,两人依然否认台基之事。一个月后华人包探抓获阿彩,阿彩承认与曹炳生在沈余氏处通奸。(48)《法界公堂琐案》,《申报》1892年4月8日,第3版。会审公廨判阿彩掌颊两百下,交给本夫领回,将奸夫曹炳生杖责两百板,戴枷两个月。(49)《法界公堂琐案》,《申报》1892年4月10日,第3版。法庭多次刑讯并对奸夫奸妇的从重量刑都反映了谳员对台基的痛恨。又如1894年一起拐案中,拐犯杨永才被判杖责九十,后巡捕房报告称杨永才还涉嫌诱女上台基,在上海诨号“台基大王”。谳员葛绳孝大怒,改判重责一百四十板。(50)《讯责台基大王》,《新闻报》1894年2月20日,第3版。

(三)从轻量刑的情况

从重量刑并非租界治理台基的常态。绝大部分案件中,由于缺乏足够的证据,台基案被告的量刑远低于清律的规定,以致时人批评会审公廨的判罚“任情率意”(51)《论台基》,《申报》1892年5月27日,第1版。,无法对台基活动产生震慑力。

1879年9月赵戴氏告其子赵又泉忤逆。赵又泉称赵戴氏开设台基,其妻赵汤氏多次上台基。一日赵又泉撞见奸夫送花给妻子,遂起口角。不料赵戴氏竟鸣捕告他忤逆。赵汤氏只说赵氏母子口角,并无台基之事。赵戴氏所供与之相同。谳员张秀芝“念其并无人告发,只由家人中自行发覆,因着赵又泉觅保出外,不准逗留法界”。(52)《驱逐台基》,《申报》1879年9月21日,第2版。宣判后,有人投书《申报》揭发赵戴氏并非安分之人。她在丈夫去世后与丹桂茶园的管事私通,将家产倒贴殆尽,便开设台基度日。赵戴氏将其子日常做工所得全扣作家用,百般刁难。投书者感慨“幸蒙张司马明镜高悬不致冤及无辜,惟微嫌不辨者,戴氏之台基何自而灭?”(53)《驱逐台基余闻》,《申报》1879年9月24日,第3版。种种迹象表明赵戴氏涉嫌开设台基,但缺乏直接证据,只能不了了之。

1882年3月莫阿二称妻子被殷陆氏诱上台基。殷陆氏坚称此系诬告。(54)《奸妇待究》,《申报》1882年3月29日,第3版。第二次开庭时,殷陆氏承认曾在上海县开设台基,现替人帮工度日。谳员翁秉钧认为此人可能是累犯,将殷陆氏移送上海县继续调查。(55)《奸妇送县》,《申报》1882年4月5日,第3版。舆论对重办殷陆氏持乐观态度(56)《论惩办台基之法》,《申报》1882年4月4日,第1版。,但上海知县仍觉殷陆氏此番开设台基证据不足,将该案退回会审公廨重审。最终殷陆氏被判游街并戴枷三个月而已。(57)《台基案判结》,《申报》1882年4月24日,第2版。舆论的期待落空,有评论道:“夫邑尊之意,以为事涉妇女不可辄用重刑,枷示游街,所以耻之,使其知耻而后不敢为。以一儆百,此风不难渐绝。而无如此等妇女廉耻道丧,断非枷示可以儆戒也。不特殷陆氏于游示期满之后,难保不重理旧业,其同业诸妇女闻其事者,亦必坦然无所忧惧也。”(58)《论惩办台基嫌于轻纵》,《申报》1882年4月29日,第1版。

又如1888年某游僧投宿至公和栈,栈主杨李氏撮合他与汪王氏共宿一屋。夜半两点,几个流氓在栈内吵闹,法租界华捕前来查看,发现屋内的游僧和汪王氏衣衫不整,遂将二人拘至捕房。栈伙和房东等人证明杨李氏开台基牟利,但游僧和汪王氏拒不承认上台基。清律规定:“僧道、尼僧、女冠有犯和奸者,于本寺观庵院门首,枷号两个月,杖一百。其僧道奸有夫之妇及刁奸者,照律加二等,分别杖、徒治罪,仍于本寺观庵院门首,各加枷号两个月。”(59)田涛、郑秦点校:《大清律例》,第524页。然而本案判决中,谳员对杨李氏、游僧和奸妇各掌嘴四十,勒令奸妇的母亲将女儿领回管教。(60)《讯和尚台基案》,《字林沪报》1888年2月26日,第6版;《五讯和尚台基案》,《字林沪报》1888年3月4日,第5版。

三、台基陋俗治理的司法困境

光绪九年御史刘恩溥奏称“上海、苏州、杭州等处,恶妇开设台基,藏污纳垢,伤风败俗……直不知人间有羞耻事。地方官虽亦空文告诫,而该匪等肆无忌惮若惘闻,知此诚世道之忧也”。他参考当年湖南妇人故杀童养子一案中被告被处以“监禁数年”之例,建议对上台基犯奸者量刑时不用笞杖,改为监禁一两年不等。刑部并未采纳,一方面台基案不同于故意杀人,监禁量刑过重。另一方面,风化类案件的增加实乃地方治理不力所致,“地方官果能认真查拿、有犯必惩,匪徒自知敛迹,否则纵立监禁名目,恐亦未必尽除根株也”。(61)赵尔巽编:《刑案新编·贵州司》,清光绪二十八年兰州官书局活字本,第28—29页,转引自张田田:《赵尔巽编〈刑案新编〉介绍》(四),霍福存主编:《法律文化论丛》第8辑,知识产权出版社2017年版,第192—193页。这则史料承蒙沈阳师范大学法学院张田田副教授提示,特此致谢。就台基之风而言,刘恩溥指出笞杖刑的震慑力有限,而刑部则将风俗恶化归咎于官员执法不严,而非法条和刑罚不明。舆论亦持相近观点,认为租界台基蔚然成风,谳员难辞其咎,“会审公廨地方官苟稍知整顿风化,理宜早申明禁,尽数驱除。不意涉讼公庭两造,俱备得其情而犹姑恕之,是岂亦哀矜勿喜之道也。”(62)《台基勿究》,《申报》1878年5月29日,第3版。也有人指责会审公廨对台基主的量刑过轻,“开设台基之人,其罪实浮于该男女数倍,尝恨英法两公堂科罪至枷责而止。故此等淫妪即被拿获,仍无所恐惧”。(63)《论请禁台基事》,《申报》1893年10月31日,第1版。旁观者多将台基陋俗归咎于地方官执法不力,实则台基案中司法低效的原因根植于租界特殊的制度环境中,并与中外城市治理的不同逻辑纠缠在一起。

(一)中方谳员执法的难度

舆论常以谳员不依律审理作为台基陋俗屡禁不止的原因。1896年《新闻报》头版时评呼吁对台基案不可轻纵,并详列清律有关“犯奸”和“窝娼”的律文和例文,以督促租界当局雷厉风行依法裁办。(64)《论台基宜重加惩儆》,《新闻报》1896年4月24日,第1—2版。这实则低估了依律执法的难度。台基没有一个严格的定义。所谓“男女赁屋宿奸”未必是房东“媒合容止”的结果,因此官府难以严惩所谓的台基主。此外,有些台基被安置于客栈内,增加了官府查获的难度。(65)此类客栈亦称“小客栈”,尤以法租界爱多亚路最为常见,参见《论台基客栈》,《字林沪报》1888年4月20日,第2版;陈伯熙编著:《上海轶事大观》,上海书店出版社1999年版,第102页。清代通奸罪的判定标准中,捉奸是最关键的证据,法庭取证的难度可想而知。诚如时人所言:“台基中需男女在彼苟合方可捉获。若或先或后,便可抵赖。是台基要真凭实据,只有牵合男女交欢之片时,即有贤良官吏具禁逐之心,岂能随处随时捕捉耶?”(66)《严禁台基说》,《申报》1879年6月19日,第3版。

前文所列参考律例量刑和依据禁令重判的台基类案件中,或是本夫捉奸,或是奸妇奸夫承认上台基一事。轻判示儆的案件皆因缺乏直接凭据所致。此外,会审公廨的奸胥滑吏和巡捕勾结台基主蒙蔽谳员是禁令难以实施的重要障碍。(67)《论台基不难设法禁绝》,《字林沪报》1886年5月4日,第2版台基禁令甚至成了他们的“生财之道”,以致时人认为治理台基当从治吏开始。(68)《台基有恃》,《新闻报》1895年9月18日,第3版。

(二)租界市政的特殊性

法租界面积狭小,经济发展水平远不及公共租界。为吸引中外商贾,扩大税源,促进繁荣,法租界当局长期对娼妓业持宽容态度。巡捕房和法国领事之间的通信显示,只要妓院和妓女不妨碍公共秩序便不加干涉。反观公共租界,由于基督教信仰中“圣洁的道德观念”,英美侨民对淫业多有批评,所以工部局和巡捕房对妓院的管理相对严格。(69)[法]安克强:《上海妓女:19—20世纪中国的卖淫与性》,第311—316页。上述市政管理的差异有利于法租界内台基的流行。此外,为保障独立性,租界当局不愿华官插手租界事务。舆论观察道:“华官屡欲禁止,而苦于不能,其所以不能者,则由于西官不肯会同示禁之故。”(70)《弊俗宜防其渐论》,《申报》1885年7月19日,第1版。加之租界居民久处于西人管辖中,对华官的权威和禁令也置若罔闻,“其畏中国官长,不如其畏捕房巡捕也。”(71)《禁台基法穷说》,《字林沪报》1882年10月23日,第1版。上海县治理台基得力之处,除重刑外,还勒令房东出具甘结保证房客中无人开设台基,或是直接没收台基主的房屋充公。而租界内房产多与洋人有千丝万缕的联系,会审公廨中方谳员难以对房东进行惩罚。(72)《书上海县黄大令严禁流氓台基两示后》,《字林沪报》1896年6月16日,第1—2版。

(三)中西司法差异

台基治理的困境还源于中西法律观念的碰撞。对于通奸行为,1810年《法国刑法典》第336至338款规定奸妇将被判处3个月至2年的监禁。奸夫与奸妇同罪,此外还要缴纳罚款。(73)Code pénal de l’empire français,Paris:L’Imprimerie Impériale,1810,p.51.19世纪法国刑法和大清律惩治通奸罪的差异在于:第一,法国刑法规定已婚者在婚姻关系之外发生的性行为称为通奸。而在清律中,无论当事人婚否,凡非婚姻关系中的男女性行为均属于通奸。第二,清律将通奸分为和奸和刁奸,且追究“媒合容止”者的法律责任,法国刑法中则未作如此区分。两国法典的相同之处在于强调现行犯罪是通奸的唯一证据。会审制度中法国陪审在纯粹华人案件中有观审权,一般由法国驻沪副领事或是法领馆翻译官担任。鉴于晚清华洋会审制度中中外法官不平等的地位和不对等权力,法国刑法观念一定程度影响了台基类案的审理。在有关台基类案件的报道中,中方谳员在宣布判决之前,常有“商诸法翻译官”或“商诸法副领事”字样。即便谳员试图对被告进行有罪推定,由于法方的制约,会审公廨在证据不足的情况下很难对被告从重量刑,绝大部分情况下只得轻判示儆而已。正如时人所言:“洋场地方间杂中外,公堂讼事,西官兼听,若必求台基之实据而后可以惩办,是必如本夫之奸所获奸乃可坐实。”(74)《拿获台基为转移风气之机说》,《申报》1882年2月14日,第1版。

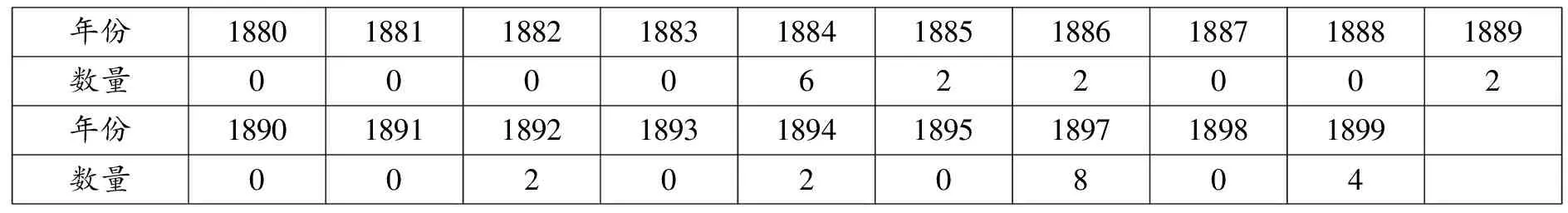

其次,根据1869年中外订立的会审章程可知,谳员有权招募书差、衙役和翻译。(75)王铁崖编:《中外旧约章汇编》第1册,三联书店1957年版,第270页。由于清政府拨款极少(76)会审公廨设立之初道台每年拨款500两。除谳员个人薪俸之外,谳员需雇募衙役20名左右、承担30名犯人的伙食。参见Robert L.Jarman,ed.,“Despatch dated 28th July 1870 from British consul Medhurst in Shanghai to Lord Clarendon at the Foreign Office in London” ,Shanghai Political & Economic Reports 1842—1943,vol.6,p.387.,造成华人差役数量有限且素质参差不齐,日常传拘事宜不得不仰赖租界巡捕房。1880年代之后,法租界巡捕房不仅是受理台基诉讼的主要渠道,而且负责传拘和调查取证等事宜。根据警务年报所载,1880—1899年间法租界内华人因“通奸罪”(adultère)被捕人数如表2:

表2 1880—1899年法租界内因通奸罪被捕的华人人数(77)根据历年法租界警务处年报统计得来,缺1896年数据。参见“Rapport sur le service de la Garde Municipale pour l’année 1880—1899”,法国外交部档案馆南特分馆,档案号:635PO/C/271—290。

平均每年因通奸被捕的嫌犯数为1.4人,这与同一时期舆论所见的上海台基之风不符,反映了中法双方就台基活动当事人所属犯罪类型的不同认定。一方面,一部分台基案中的奸妇未婚,根据法国刑法不构成通奸。例如雇工三阿姐的童养媳某氏屡上台基,三阿姐带人捉奸后将之扭送法租界巡捕房,结果“捕房斥不准理”。(78)《台基凶横》,《字林沪报》1894年12月4日,第4版。有些案件中证据不足,通奸事实难以确认。如1880年12月戴小东扭送张唐氏和施阿香到巡捕房。戴小东称张唐氏开设台基,引诱自己的妻子与施阿香宿奸,法租界巡捕房以“不在奸所拿获”为由驳回。(79)《情迹可疑案续述》,《申报》1880年12月27日,第3版。另一方面,为数众多的台基案以婚姻或钱债纠纷的名义进入司法程序。另有些涉嫌台基的案件在法租界巡捕房看来未必构成“通奸罪”,而是当事人扰乱了社会秩序。鉴于华人违法行为难以和法国刑法典中的轻重罪名完全对应,法租界警务处年报在统计时专门设置了“口角”(contestation)、“丑事”(scandale)和“有伤风化”(attentats à la pudeur)三个门类。这些条目下被捕的华人嫌犯每年合计数百人之多,法租界警务处极有可能是将部分台基类案件中的当事人归于此类。

总之,当上海地方政府基于礼法颁布的一系列台基禁令置于租界错综复杂的华洋权力格局之中,其效力由于租界当局和外国陪审的介入而被稀释。巡捕房通常将证据不明的台基活动定性为扰乱社会秩序的一般行为,尚不构成严重犯罪,甚至有时不予受理。法国陪审则基于法国刑法强调奸所获奸作为唯一证据从而抑制了中方谳员的有罪推定和从重量刑,这都在一定程度上促成了台基陋俗的盛行。

结 论

据熟知上海掌故的报人陈伯熙回忆,光宣之际至民国初年台基“几满坑谷”,直至旅馆业发达,“偶然野合者视为便利”“费小而人不杂”,台基活动才逐渐消亡。(80)陈伯熙编著:《上海轶事大观》,第406—407页。晚清沪上台基之风固然与人口流动、城市发展和生活观念相关,但其所代表的地方陋俗治理困境折射出华洋双方在法律观念和城市治理中的不同考量。在台基活动的定性方面,华界当局和会审公廨中方谳员从醇化民风和维护礼教的角度定义陋俗,而法租界当局并不关心居民的私德,只要地方风俗不影响公共秩序,便不予主动治理。这种城市治理逻辑的差异,还表现在华洋两界对其他“淫风”诸如女堂倌、淫戏(花鼓戏、猫儿戏等)、娼妓的管理。例如烟馆茶楼为招揽生意雇佣年轻女子递烟倒茶。这一称为女堂倌的新职业事关男女交接,被认为有伤风化。上海华界政府明令查禁,而法租界当局却对禁令虚与委蛇,以致女堂倌屡禁不止。(81)1873年初上海知县重办雇佣女堂倌的法租界烟馆主徐壬癸和一名女扮男装当街招摇的女堂倌周小大。不过,法国领事改换名目,允许烟馆主增设“花烟灯”,与女堂倌并无二致。租界当局辩称:“女堂倌虽已禁止,似难收回成命,惟花烟灯则尚不在禁止之例。”华界当局也无可奈何。参见《法租界将改女堂烟馆为花烟灯》,《申报》1873年3月14日,第2版;《续述女堂倌渐行租界》,《申报》1874年7月4日,第2版。又如法租界严惩沿街演出影响公共交通的花鼓戏艺人,但却对戏园中的花鼓戏持宽容态

度。(82)1881年5月法租界街头有人表演花鼓戏阻塞交通,最后男女艺人分别被处以杖责和掌颊。参见《花鼓夫人》,《申报》1881年5月18日,第2版。淫戏在租界戏园的兴盛,参见魏兵兵:《“风化”与“风流”:“淫戏”与晚清上海公共娱乐》,《史林》2010年第5期;金坡:《愈禁愈演:清末上海禁戏与地方社会控制》,孙逊、陈恒主编:《都市文化研究》第9辑,上海三联书店2013年版。尽管法租界当局允许妓院合法经营,但是在《警务章程》中规定妓女不得上街揽客或浓妆艳抹骚扰路人。(83)1869年版和1889年版《警务章程》皆有此款,见史梅定主编:《上海租界志》,上海社会科学院出版社2001年版,第714页;“Règlement municipal de police et de voirie de 1889,” Règlements Municipaux relativement à la Voirie,aux Travaux Publics et à l’Eclairage Electrique,Shanghai:Kelly & Walsh Printers,1897,p.9.在通奸罪的量刑方面,租界台基治理中的司法困境反映了官府道德说教的无力和城市治理中的华洋权力关系。考虑到通奸行为的取证难度和定罪时的法外考量,上海华界当局尽管有志于革除陋俗,但在禁令中主要诉诸道德谴责,并未突出台基活动与奸罪量刑的直接关联,削弱了禁令的震慑力。具体到租界司法实践之中,法国法官观审华人诉讼相当程度上抑制了谳员的有罪推定。在没有明确证据的前提下,法庭难以依律审判或从重量刑,绝大多数情况下只能薄惩示儆。此外,法国刑法典和大清律对通奸的定义不同,加之巡捕房把持受理诉状和调查取证等环节,使很多涉嫌台基的案件没有以通奸罪的名义进入诉讼程序,进一步削弱了台基禁令的效果。台基治理的个案研究表明,上海地方陋俗的盛行并不能单纯以西风东渐之下社会风气的流变来解释。从司法和城市管理的视角看,华洋当局城市治理的不同逻辑、中外法律观念的差异以及租界日常行政中西人的擅权,都直接影响了陋俗治理的效果,也从侧面反映了晚清上海租界市政的半殖民地属性。