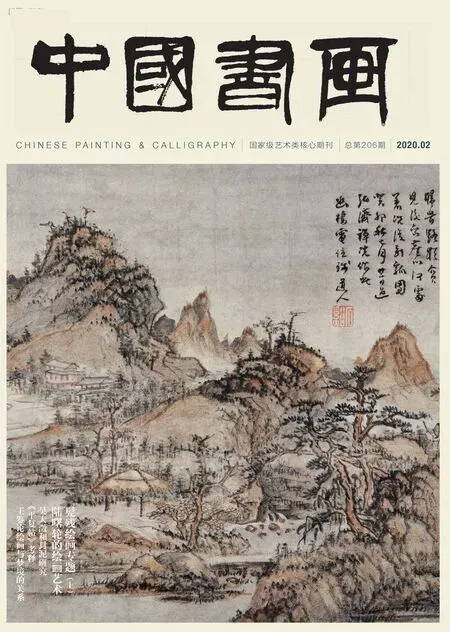

邓石如与张惠言交谊考述

◇ 程国栋

清代书法篆刻家邓石如(1743 1805)一生布衣,没有显赫的家世,也没有科举仕宦的经历,他能够名垂翰墨,可以说是全凭术业上所取得的成就。这在中国书法史上实属稀见。另一方面,受这种特殊的人生经历所限,邓氏生前身后也没少受非议。讥讽其书“有匠气”者有之,摭其篆“不合六书”者有之,抑其人“胸中少古人数卷书”者亦有之〔1〕。这些负面评价,大抵来自传统士流,即以正统自居的官僚士大夫书法圈。的确,邓氏的草根身份、“身无媚骨”的个性和崇碑的书学观念注定了他要在乾嘉书坛上扮演一个孤胆英雄式的角色,和以内阁学士翁方纲为代表的、唯帖学是尊的官方保守势力划清界限。虽然其人其书生前常遭贬低,但是不是所有的文人都对他抱有偏见呢?也不尽然。当年还是很有一些通达之士,对邓石如的书法乃至人品极为推重,其中不乏刘墉(1720 1805)、陆锡熊(1734 1792)、曹文埴(1735 1798)、毕沅(1730 1797)这样的朝廷要员〔2〕。但如果说刘、陆、曹、毕诸辈与邓相善是出于对后辈的赏识,尚存在一些施恩予人的味道,那么余下的文人和邓氏的往还则可谓平等无碍。而这其中,常州籍的文人张惠言与山人又尤其投契。邓山人与张氏的缘分,始于何时何地?有过何种交流?为何他们彼此之间能够推心置腹?认识张氏又对山人自身的生活创作产生了何种影响?接下来便略作管窥。

一、初识时间考辨

张惠言,字皋文,一作皋闻,号茗柯,乾隆二十六年(1761)生于江苏武进。乾隆五十一年(1786)中举,嘉庆四年(1799)又中进士,任翰林院编修。嘉庆七年(1802)六月卒于官,年四十二。

据包世臣《完白山人传》云,邓石如在江宁梅家客居八年、练成篆隶绝学之后,草屦担簦,游学到了歙县,在当地贾肆鬻篆以自给。正是这次停留使山人结识了同为异乡客的张惠言。当时张氏正在本地大儒金榜家中任馆塾先生。张氏对秦篆颇有研究,所以深得金榜器重。而有一日张氏在街上见到山人作书,暗暗叹服,遂归告金榜说自己见到了李斯真迹。金榜也大为好奇,两人当晚便冒雨寻访,在歙县偏郊的荒寺中找到了邓山人,继而与之订交〔3〕。另外,吴育《邓完白传》中也有相关记载,但与包氏描述有所出入,云“歙金修撰榜方家居,(邓)生挟其书踵门上谒,不得见,卖书于市,翰林张先生时尚未第,馆于金所,出见生书善之,谓门者通焉”〔4〕。比较包吴二人说法,包氏所云更富传奇色彩,吴氏之笔则似乎更贴近真实。然而将二传通篇比较,可知包世臣为邓山人立传乃专意标榜山人,吴育则不唯歌颂邓氏,对张惠言也多有揄扬。又,包氏生前与山人可谓忘年之交,吴氏只是倾倒于山人书法,生前却未能与山人谋得一面。所以此二传所说,哪一方都不能断言比对方更准确。

[清]邓石如 隶书四屏之一 118cm×59.2cm 安徽省博物馆藏

至于邓张二人首次晤面为哪一年,张惠言自己先提供了一种说法:“怀宁邓布衣石如,攻为小篆、八分,乾隆五十年,余遇之歙县。此卷其时书也。余之知为篆书,由识石如。”〔5〕乾隆五十年是1785年乙巳。可如果依据包吴二人所说,张氏是和金榜同时结识山人的话,那么张与邓的初识时间就要往早推移了。因为邓石如在金榜去世后曾书寄有挽联一副,其引言曰:“忆自程葺翁徵君介而来见,蒙清赏以来,倏倏近廿年矣 闻先生以六月故,辛酉冬余来扬,因作此联寄挽。”〔6〕程葺翁即徽籍学人程瑶田,和乾隆壬辰年(1772)高中状元的金榜是同乡兼同窗〔7〕。邓石如自云认识金榜乃是受其介绍。辛酉即嘉庆六年(1801),近二十年前得与金榜相识,当在1782年,即乾隆四十七年壬寅左右较为合理。那么不论张惠言是“冒雨诣山人于荒寺”,还是自作主张引山人入金家宅门,也都在这一年与邓订交。而且,今存程瑶田寄友人“云飞七兄”书札一通,可与邓石如《赠程瑶田八十寿序》一文相互印证:两人于庚子年(1780)在扬州往还半年,始成莫逆〔8〕。翌年,即辛丑年(1781),邓赴往新安卖艺。和笔者推测已非常接近。

但是,据今人谢忱考证,张惠言初到歙县金家是在乾隆四十九年甲辰(1784)〔9〕。因为张惠言曾在其《鄂不草堂图记》一文中透露,自己于乾隆乙巳后一年离开歙县岩镇,乾隆乙巳后一年即1786年。而其在另一篇文章《祭金先生文》中又有“三年在门”一语〔10〕。谢先生以此上推,张氏初至歙县即为1784年。另外,据张惠言的侄儿张曜孙所言,其伯父之所以青年时赴歙,是因为文章受到了常州知府金云槐的赏识。金云槐出身歙县,是金榜的长兄,出于爱才,遂将惠言介绍到了弟弟的家塾去教书〔11〕。而据《光绪武进阳湖县志》记载,金云槐官常州是在乾隆四十七年(1782)〔12〕。所以张到金家的时间上限当不能逾过这一年。

这就有了疑点:如果1784年以前张氏尚未离开故乡常州,又如何能早早与邓氏相识于歙县呢?若依此,则包世臣、吴育之说均不能成立。

到底是包世臣、吴育的“邓、张、金三人相识同期”之说为真,还是邓来歙结识金在前,张馆于金家结识邓在后?

摆在这个问题前面的还有一则史料,或可说明邓石如能够结识金榜,和张惠言无关:桐城人王灼(1752 1819),是邓和张共同的密友,当年也在歙县坐馆〔13〕。他曾回忆说:“甲辰乙巳之交,予馆于歙,归安(今浙江湖州)丁杰亦在歙,一日过予曰:‘子之乡邓某者,听其郁郁居此乎?金修撰檠斋名德重乡里,石如得其一言以相引重,此游为不虚。明日吾与子偕石如往过檠斋。 檠斋见石如书,果惊叹曰:‘君李阳冰后一人也。 ”〔14〕考虑到王灼的年龄和当年所处环境,他的记录理当比包、吴更为客观。

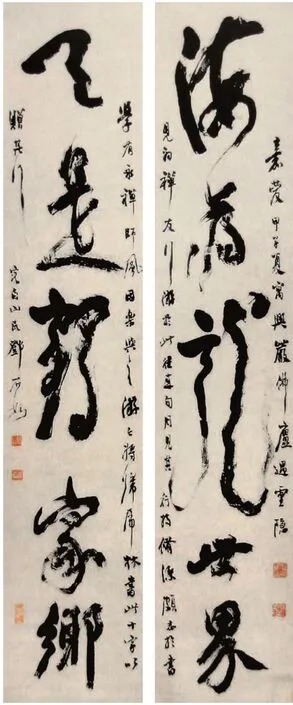

[清]邓石如 行草五言联 中国国家博物馆藏

注释:

〔1〕民国张树侯云:“吾友罗颂西谓邓完白书有匠气。”见张树侯《书法真诠·谈屑》,民国二十一年线装本。包世臣《完白山人传》云:“(钱)献之自负其篆为直接少温,然与余同游焦山,见壁间篆书心经,摩挲逾时曰:‘此非少温不能作,而楮墨才可百年,世间岂有此人耶?此人在,吾不敢复搦管矣。 及见山人,知心经为山人二十年前所作,乃摭其不合六书处以为诋。”见包世臣《艺舟双楫》卷六,浙江人民美术出版社2017年版,第227页。马宗霍《霎岳楼笔谈》云:“完白以隶笔作篆,故篆势方 然卒不能侪于古者,以胸中少古人数卷书耳。”见中国书法家协会安徽分会主编《邓石如研究》丛刊第一辑,1983年,第34页。

〔2〕见李兆洛《养一斋文集·卷十·石如邓君墓志铭》;《清史稿·一二二·艺术传二》。

〔3〕见包世臣《艺舟双楫·卷六·完白山人传》。

〔4〕见吴育《私艾斋文集·邓完白传》,转录自李恒《国朝耆献类徵初编》。

〔5〕见张惠言《茗柯文补编·跋邓石如八分书后》。然而张的《跋山人隶书〈司马温公家仪册〉》一文,其中用语和前文相同,说明所指乃是同一件作品,可时间却记成了“丙午”(1786),晚了一年之多。本文经过对比考虑,认为“乙巳”说更为可信,故以《茗柯文》所言为准。

〔6〕录自《山人手稿》,转引自穆孝天、许佳琼编著《邓石如研究资料》,人民美术出版社1988年版,第178页。

〔7〕见民国石国柱等修、许承尧纂《歙县志·卷七·人物志·儒林》。

〔8〕程瑶田与云飞七兄书札云:“怀宁邓君字石如,工小篆,已入少温之室。刻章宗明季何雪渔、苏朗公一辈,人以瑶田所见,盖亦罕有其匹。 去年,在邗上往还半载,一切游客习气丝毫不染,盖笃实好学君子,瑶田心甚重之。顷来新安,卖艺以自给,日来居芥子庵中,(方)密庵、(闵)南窗两公与之酬酢。”邓石如《赠程瑶田八十寿序》中云:“忆自庚子岁,余学篆于扬州之地藏庵僧舍,先生适出都门,过此地,见余临古有获,归寓检行箧中书帖数十事贻余。”见王家新主编《邓石如书法篆刻全集·年谱》,天津人民美术出版社2005年版,第388页。

〔9〕谢忱:《张惠言先生年谱》,《常州工业技术学院学报》,1998年第1期。

〔10〕见张惠言《茗柯文二编·卷下·鹗不草堂图记》和《茗柯文四编·祭金先生文》,民国《四部丛刊初编集部》,商务印书馆1936年版。

〔11〕见张曜孙《先府君行述》,载张琦《宛邻集·宛文六》,清光绪盛宣怀辑《常州先哲遗书后编》。

〔12〕见《光绪武进阳湖县志·卷十八·官师名宦事实》。

〔13〕见王灼《悔生文集·卷五·游歙西徐氏园记》云:“予馆于歙数年,尝一至焉。戊申(乾隆五十三年,1788)六月,复集同人来游于此。”吴定《紫石泉山房诗文集·卷六·王滨麓古文序》云:“予昔学古文于海峰先生(刘大櫆)之家塾,因得与滨麓(王灼)交游。其后馆吾乡者八年。”

〔14〕见王灼《悔生文集·卷六·邓石如传》。

〔15〕方密庵名辅,字君任,号密庵。闵道隆字南窗。两人都是歙县岩镇人,俱工书,尤善隶书。《歙县志·卷十·人物志·方技》对两人均有记载。

是故笔者认为,有两种可能。第一种,如果按邓氏辛酉年(1801)所云,自己是在大约二十年前由程瑶田介绍来歙认识金榜的,那么就是邓先认识金,后离歙,再于乙巳年(1785)左右再度造访金家,从而结识在内馆教书的张。只是第一次来歙并未和金建立起深厚的情谊,而与方密庵、闵道隆两人往来更密切〔15〕。

第二种似更合理一些:按王灼所云,那事实很可能就是邓因为性格清傲,未在第一次访歙期间主动登金家的门。于是就有了程瑶田所云“(邓)顷来新安,卖艺以自给,日来居芥子庵中”。否则,以山人的才华,金榜要是第一时间遇到他,怎会轻易放他居住在寺庵里不闻不问呢?也正因为邓第一次没有向金自荐,所以才有了第二次访歙时(1784 1785),朋友们描述他的生活状况是“郁郁居此”。直到王灼、丁杰拉着他去见金榜,他才展示了书艺,顺便再跟金提及自己与程瑶田的交情。随后金榜的惊喜和垂青可想而知。当然,此时张惠言也已经入住金榜家中了。其与邓订交并同馆金家,亦当与史料相符〔16〕。

[清]邓石如 隶书新洲诗轴134.7cm×62.6cm 纸本 故宫博物院藏

注释:

〔16〕《歙县志·卷七·人物志·儒林·金榜》云:“(金榜)自号檠斋尤乐汲引后进,张惠言、吴定、邓石如咸馆其家。”

〔17〕此册为纸本18开,现藏于天津艺术博物馆,见方绍武《邓石如书法集》,黄山书社1990年版,第195页。

〔18〕见张惠言《茗柯文补编·跋邓石如八分书后》,民国《四部丛刊初编集部》,商务印书馆1936年版。

〔19〕见包世臣《艺舟双楫·卷六·完白山人传》。

〔20〕〔21〕金阮堂:《邓完白与李朝学人之墨缘》,载《书苑·邓完白集》第五卷第二号。

〔22〕见赵之谦《邓石如书司马温公家仪后记》,转引自《邓石如研究丛刊》第一辑,第47页。

〔23〕杨沂孙:《考正篆书在昔篇》,民国求古斋石印本。

〔24〕〔25〕王灼:《悔生文集·卷六·邓石如传》。

〔26〕张惠言:《茗柯文初编·邓石如篆势赋并序》,民国《四部丛刊初编集部》,商务印书馆1936年版。

〔27〕张惠言:《茗柯文补编·与钱鲁斯书》,民国《四部丛刊初编集部》,商务印书馆1936年版。

〔28〕俞建华:《中国美术家人名辞典》,上海人民美术出版社1998年版,第1425页。

〔29〕钱伯坰:《喜晤完白先生兼谢篆额之作即正》,录自安徽省博物馆藏邓以蛰先生捐赠钱伯坰墨迹。

〔30〕见张曜孙《先府君行述》,载张琦《宛邻集·宛文六》,清光绪盛宣怀辑《常州先哲遗书后编》。

〔31〕见包世臣《完白山人传》,《艺舟双楫》卷六,浙江人民美术出版社2017年版,第228页。

〔32〕李兆洛:《养一斋文集·卷十·石如邓君墓志铭》,清道光二十三年活字印二十四年增修本。

〔33〕恽敬:《大云山房文稿·初集卷四·张皋文墓志铭》,民国中华书局1936年版。

〔34〕李兆洛:《养一斋文集·卷十·石如邓君墓志铭》,清道光二十三年活字印二十四年增修本。

〔35〕吴育《完白山人篆书双钩记》引山人自述,载民国十一年《邓石如篆书十五种》,文明书局石印本。

〔36〕恽敬:《大云山房文稿·初集卷四·张皋文墓志铭》,民国中华书局1936年版。

〔37〕姚鼐赠邓石如对联上句为“茅屋八九间,钓鱼耕烟,须言富不如贫,贵不如贱”;下句为“竹书千万字,灌花酿酒,益知安自宜乐,闲自宜清”。此作为楷书,上联款“石如老长兄属”,下联款“桐城姚鼐书”。现藏安徽省博物馆。

〔38〕清末马其昶《刘海峰先生传》云王灼“少居枞阳,海峰奇赏之,从游八年,学锐进,继馆于歙”,见《桐城耆旧传》卷九。

〔39〕陆继辂:《崇百药斋续集·卷三·七家文钞序》,《续修四库全书》影印道光四年刻本,第7页。

〔40〕刘声木:《桐城文学渊源考》卷五,《丛书集书三编》第六册,新文丰出版公司1997年版,第745页。

〔41〕现存邓石如赠张翰风之物有书法作品一件,为隶书《颜氏家训轴》,现藏安徽省博物馆,天津人民美术出版社编《邓石如书法篆刻全集》下卷第250页有收录;另有印章一枚,白文,篆“张琦”二字,

〔42〕包世臣《完白山人传》云:“翰风编修弟也,余始闻山人名,自翰风。”

二、交谊拾珍

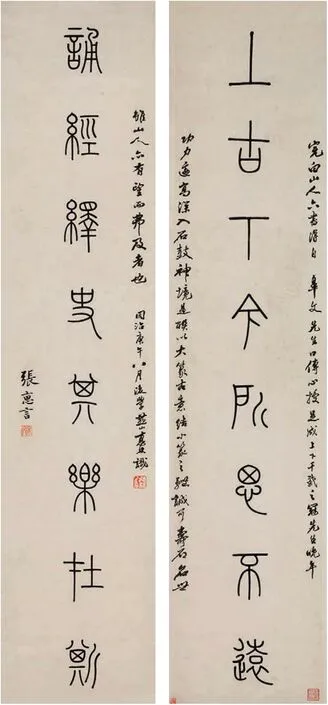

金家一见,邓张二人彼此倾心。接下来他们应当度过了一段切磨技艺、相互学习的美好时光。山人曾赠惠言隶书《司马温公家仪册》〔17〕,惠言赞其书“一以古作者为法,其辞辟俗陋廓如也”〔18〕。据包世臣所云,“山人侨居修撰家,编修遂从山人受篆法一年”〔19〕。尽管时间未必如包氏所言的一般精确,但正如张氏自己在《跋邓石如八分书后》所承认的,其篆书从山人处获益良多。朝鲜李朝学人金阮堂亦曾评价说:“邓顽伯先生篆隶,天下奉以为圭臬,殆无异辞。 张皋文兄弟得其篆隶真髓,亦东人之所深慕。”〔20〕金氏继而又发现有杨氏名莲卿者,“其篆势与张氏家学同出于邓法”〔21〕,颇觉奇异。的确,张惠言曾在乾隆五十九年(1794)与杨莲卿父亲杨子掞有过过从。时杨氏正在学隶,对惠言收藏的《司马温公家仪册》非常喜爱。于是惠言便将之赠给了杨氏。后来杨氏子莲卿也随其父学山人书〔22〕。金氏目光可谓犀利。

张惠言学邓书,不仅客观上对邓书有绍扬之功,其自身也赢得了不小的回报。后世杨沂孙就曾评价说:“张皋文、邓完白精习篆体,掩少温鼎臣而上之 其时善书张邓并峙,皋文醇雅,完白宏肆。”〔23〕把张氏的篆书直接抬到了和山人平齐的地位上。嘉庆四年己未(1799),惠言高中进士,入翰林院。其篆书才能得到了皇帝的赏识,“奉命篆镌御宝十余事”〔24〕。邓山人在获悉此事后,曾对王灼感慨道:“予若在京师,惠言必让我。今惠言独专其最美,焜耀千古,命也。”〔25〕言辞中满是羡慕。然邓张二人的交情之深,不亦能窥见一斑?

现存山人当年赠张氏白文印一枚,篆“惠言”二字。边款署“邓琰为皋文篆”。其笔画端庄,寓圆于方,匀整茂美。观其刀法风格,当是中年时期作品。恰有另一枚“金榜之印”,也是白文,会不会是同期在歙刻成不得而知。然而细观篆法、形式,二者颇有近似之处。所同者,都展现了山人深厚的汉印功力。

1786年离开歙县后,两人各奔东西。山人继续游艺四方,践行着自己与古人争衡的书学理想。而张氏则在乡试中举后赴京参加礼部会试,为自己经学和辞章方面的才华一步步拓展舞台。虽然人生道路分殊,但张氏对山人还是一如既往保持着谦服的态度。他为山人作《篆势赋》,文辞浩瀚,逸兴遄飞,其词中曰:

猗欤邓生,好古能述。振兹坠风,洪此藻笔。

俗学纷缊,辞之廓如。古人不见,谁毁谁誉。

闻诸蔡邕,篆势有赋。旁涉伪作,缘丝凝露。

用范用闲,伫立详观。敷摧彬粲,永光藻翰。

……

霅兮风回,欻兮电追。

棽兮梢云之冒松榯,濞兮折豁闻而东归。

……

振艺林之绝尘,追轶轨于秦始。

嗟作者之难睹,信知道之实稀。

举梗概而略论,愿执简以同归。〔26〕

既将阳湖派文人精工骈体的优点体现得淋漓尽致,又将邓氏书法的渊宗和妙处描述得形象生动。张氏感慨自清代以来,以李斯、李阳冰为代表的篆籀古法和以钟繇、张芝为代表的隶书奥妙,只有邓山人得悟其神髓,又独振其衰微。而当时各地士子们却在盲目追捧馆阁体一类的俗书。待到篆书于官方书坛中流行开来时,他想到了给自己的良师兼益友钱鲁斯写信。信中说:

自钱献之以其妍俗鄙陋之书,自是所学,以为“斯冰之后直至小生”,天下之士翕然宗之二十年矣。今京师名士盛为篆学,大抵无虑,奉为宪章,横街塞衢,牢不可破。当世能篆书者,有怀宁邓石如,字顽伯,往年到都下,都下书人群排斥之,鞅掌而去。惠言夙好于此,未能用力。偶以意作书,已为诸老先生所诃怪。石如为之甚工,其人拓落,又无他才,众人见其容貌,因而轻之,不足以振其所学,不有大君子奋起一世,兴张正术,六体之势恐遂湮绝,可不哀耶?……廓清之功,非足下而谁?石如今在扬州,或扁舟过江,一见相语。惠言往为作书势一首,录草奉呈。〔27〕

修此书信前,张氏应当身在都中。他目睹了山人遭受的冷遇,为其鸣不平,惜其壮志难酬,于是把古篆绝学的复兴希望寄托在了同乡前辈钱鲁斯(1738 1812)身上。钱鲁斯名伯坰,字鲁斯,其父是乾隆十年(1745)的状元钱维城,自己亦曾游学京师,又从桐城派宗师刘大櫆受古文义法,以师说称诵于其乡常州,有“阳湖派古文”之目。其书法以正、行书名,自刘镛厌世,论者曾推为第一〔28〕。但是钱鲁斯与张氏信中提及的另一位钱氏钱献之(1744 1806)私交甚笃。据包世臣《完白山人传》所称,钱献之曾对邓氏书法大加攻讦,钱鲁斯当时可是“助献之诋山人尤力”的。钱献之是嘉定鸿儒钱大昕的族侄,家学渊深,在书法尤其篆书上也是称名于世的,这在同时代洪亮吉《北江诗话》和包世臣《钱献之传》里都有记载。可贵张惠言论书,能不受身份和名气因素的影响,直言其书“妍俗鄙陋”,而力劝比自己年长的鲁斯去拜访怀宁布衣。张氏的剀切用心,最终打动了钱鲁斯,这位老学长后来真的放下了偏见,不仅和山人亲热晤面,还作诗赞山人并其书法曰:

退之能廓衡山云,不获寄文读岣嵝。

古迹何新觏今日,君尚人间称白首。

……

昔我平生友,颂君不去口,几欲与君为一手。

[清]张惠言 篆书八言联124.1cm×29.5cm×2 台北故宫博物院藏

珥笔曾乘使者车,鸡林声价莫争夸。

我今逢君相对面,嗟哉我友不可见。〔29〕

诗中提到的“平生友”,无疑便是张编修惠言。只是遗憾这场令人欣慰的会面,惠言自己却没有机会再知道。他于前一年即嘉庆七年壬戌(1602)去世,年仅42岁〔30〕。惠言的离世令山人不禁为之痛哭〔31〕。

余论

现存各家传记资料有关邓石如为人的描述都很一致,就是其性狷洁兀傲,平生断不轻易主动交友。他能和武进后生张惠言情投意合,笔者认为其原因主要有三:

其一,二人的出身背景有相似之处,李兆洛《石如邓君墓志铭》云石如父邓一枝“博学多通,兼工四体书,善摹印 授获糈薄,屡空晏如”,而“君少以贫故,不能从学,逐村童采樵,贩饼饵,负之转鬻”,又“弱冠能为童子师”〔32〕。而李兆洛“曾祖采,祖金第,父蟾宾,皆县学生 生四年而孤”,“年十四,遂以童子教授里中”〔33〕。即都生于贫儒之家,很早便自食其力。

其二,二人都对书法尤其是古书及金石文字感兴趣。邓氏年少时“暇即从诸长老问经书句读,又模仿木斋先生(邓父一枝)篆刻及隶古书”〔34〕。又尝自云:“余初以少温为归,久而审其利病 举秦汉之际残碑断碣,靡不悉究。”〔35〕张氏也“善书,初学李阳冰,后学汉碑额及石鼓文”〔36〕,其学书路径与邓有惊人的一致性。当然,清代朴学骤兴,重金石、崇碑版、精考证的学术风气在书坛造成的影响,于他们二人也是同样深刻的。

其三,他们二人各自和本乡的文化精英多有往来,在结识后原本的交际圈又发生了交集。如邓氏与桐城姚鼐、王灼交心。姚鼐(1731 1815)为桐城派文学旗帜,兼善书法和书论,还曾书赠过对联给石如〔37〕。王灼则曾以师事姚鼐的前辈 桐城派另一泰斗刘大櫆〔38〕。所以邓氏虽然不走文学道路,但至少浸沐过家乡地区的文风。其生前留下的不少诗文也能证明其绝非胸中无学。张氏对阳湖钱鲁斯以兄事之,而钱鲁斯亦“亲受业于海峰(大櫆)之门”,并“时时诵其师说于其友恽子居、张皋文”〔39〕。张氏到了歙县以后,又与刘大櫆的另一门生王灼交厚,自然对桐城派文学思想接受更深,于是“研精经传,变大櫆之清宕为渊雅,文格与姚鼐为近,首倡桐城文学于常州”〔40〕。因此,对来歙后留心学习桐城派文艺思想的张惠言而言,拥有皖地文化背景的邓氏无疑能赢得其更多的好感。

出身不高、早年备尝疾苦、人生观文艺观相契,加上桐城派文人和思想起到的润滑作用,共同促成了邓张二人的友谊。

与张惠言的交谊,也进一步扩大了山人的交际圈,其生活之光燃得更加明亮。首先张惠言的胞弟张琦(1764 1833),字翰风,号宛邻,善诗词古文,性格悫毅率真,也与山人结为密友。山人曾亲切地称其为“二哥”〔41〕。众所周知,山人晚年与泾县包世臣成为忘年之交。包氏对山人书法和为人极为服膺,故而全心弘扬其艺术成就。邓派书法篆刻能自嘉庆以后声名丕振,包氏当居首功。然而,两人得以结识,还是由张翰风介绍的〔42〕。另外,山人平生好作小诗,特有风致。更能于晚岁写出《陈寄鹤书》这样亦古亦骈的雄文,要说没有受中年与张惠言这样的阳湖才俊交流的影响,是不合理的。现存其诗歌七十余首,绝大部分都是在歙县客居后所作,抑或可以为证。