孔子见老子图像新解

◇ 邱茗

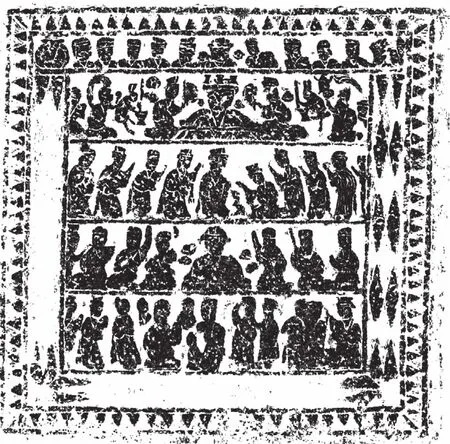

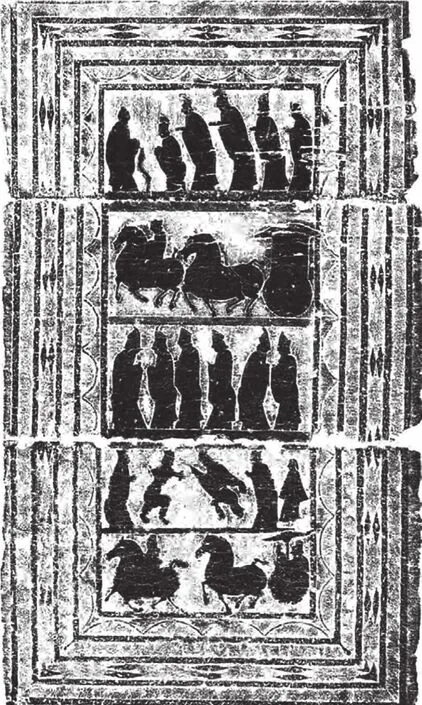

枣庄山亭区冯卯乡东汉晚期墓。中国画像石全集2图144

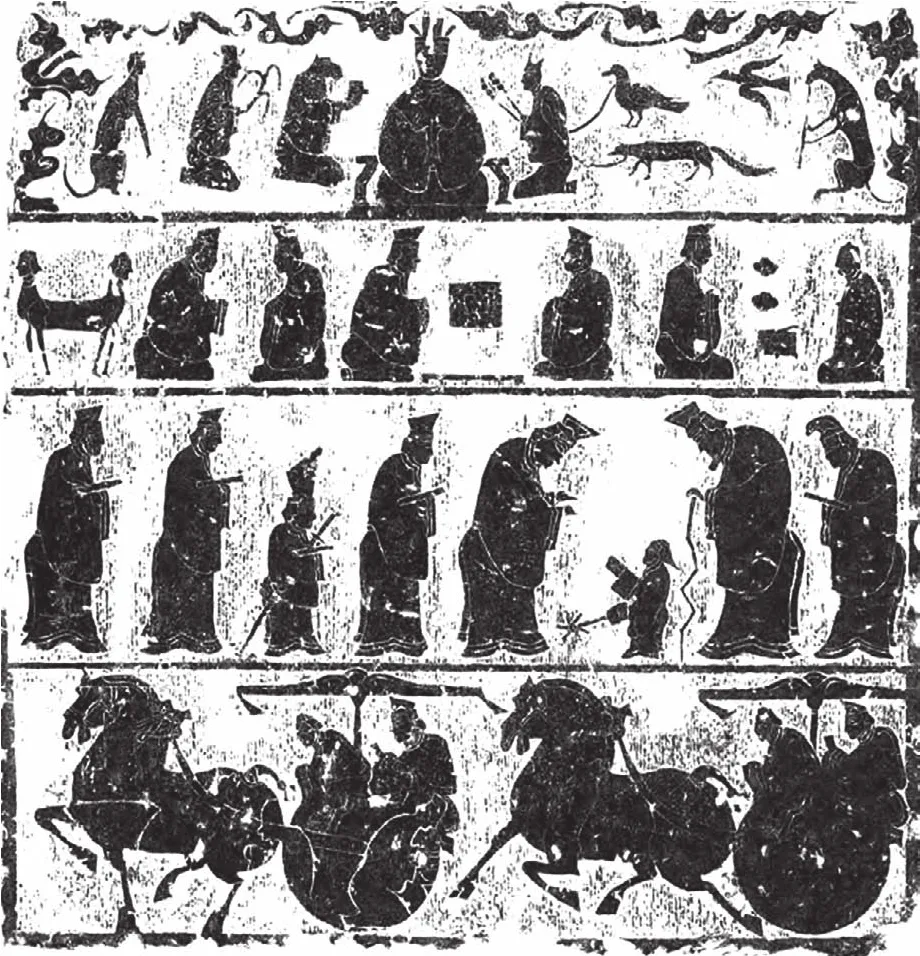

嘉祥宋山汉画像石。中国画像石全集2图99

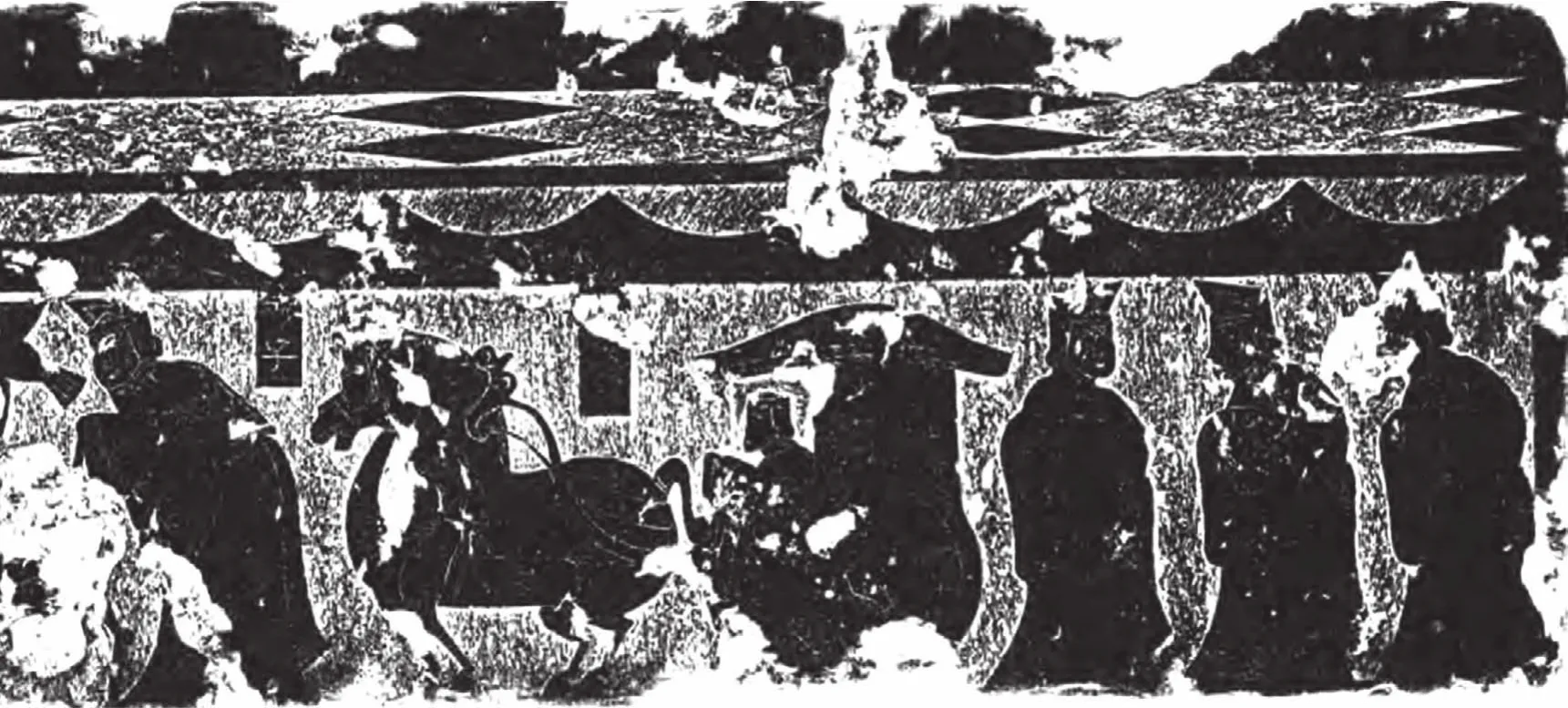

沂南汉墓中室前壁南侧。中国画像石全集1图217

孔子见老子画像是汉代艺术图像中最常见的主题性视觉图像之一,这一主题性视觉图像存在于汉代画像石、画像砖、壁画中。汉代人为什么不厌其烦地绘制这一视觉图像,其画面构成有着什么样的特征,蕴含着什么样的文化内涵等,一直是学者们着力阐释的对象。本文试图从这一主题性图像的名称入手,对其画面构图与所产生的历史文化进行还原,以期学者对这一视觉图像做出更加合理的解读。

一、补史意义的孔子见老子图

对出土汉画像中孔子见老子图像的关注可以上溯到金石学兴起之际的宋代,欧阳修、赵明诚、吕大临等金石学家将出土文物视为补史资料。洪适(1117 1184)关注到嘉祥武氏祠汉画像中的孔子见老子图,他据其所见在《隶续》中写道:“孔子见老子图。画像未录。老子、孔子、孔子车。右孔子见老子画像。人物七、车二、马三、标榜四。惟老子后一榜漫灭。孔子面右,贽雁,老子面左,曳曲竹杖。中间复有一雁、一人,俛(俯)首,在雁下,一物拄地,若扇之状,石有裂纹,不能详辩。……《史记》鲁昭公:‘予孔子一乘车,两马、一竖子,同南宫敬叔适周,问礼于老子。 此画胜與两骖,似是据此。”〔1〕洪适这段文字注意到孔子见老子图的每个细节,尽管石有裂纹而不能详辩,仍详细记载画面的一切。洪适以《史记·孔子世家》中孔子问礼于老子的记载文本来观照图像,因而诞生“孔子见老子图”的名称。乾隆五十一年(1786),黄易等人发现武氏祠很多画像后做出两种截然不同的保护措施,一是将其他画像石就地嵌入四周的墙壁予以保存,二是将孔子见老子画像运往济宁州学保管〔2〕,并在其左侧书写跋文以记之〔3〕。显然,黄易对孔子见老子图的高度重视源于洪适《隶续》中记载的补史意义。毕沅(1730 1797)、阮元(1764 1849)在《山左金石志》的讨论关注点是孔子见老子的地点、手中所执为何物、车上所坐何人等〔4〕。显然,作为补史素材的孔子见老子图,金石学家关注的中心是孔子与老子,以及围绕此二人而展开的图像识读,而此图像中的其他部件则未引起高度重视。

随着考古发掘,孔子见老子图像大量出现在世人面前,解读其文化内涵也逐渐成为当代学者的课题,然而如何准确理解此图中的画面构成及其所蕴含的历史文化,则成为横在学者间一道难以逾越的鸿沟。尤振尧《宝应〈射阳汉石门画像〉考释》一文深受一直以来图像补史传统的影响,将这一图像称为《孔子适周问礼图》,并进一步简称为《问礼图》〔5〕。李强《汉画像石〈孔子见老子图〉考述》一文从这一图像的分布与表现手法及构图进行梳理,指出孔子见老子图像的三个类型,却未能对三个类型进行深入解读,而是将孔子见老子图像视为孔子问礼于老子文献记载的真实存在〔6〕。这一观点实质是延续了出土文物的补史功能,并未对解读这一主题性图像提供太多帮助,孔子率弟子拜谒孔子的说法也值得进一步论证。显然,当代学者在阐释此图像时,由于受孔子见老子历史文献的影响,其关注点只停留在传统的补史阶段而尚未回到图像画面的本身。

注释:

〔1〕[宋]洪适《隶续》卷十二。《石刻史料新编》第一辑第十册,1982年,第7151页。

〔2〕张道一《汉画故事》,重庆大学出版社2006年版,第7页。

〔3〕《中国画像石全集》,山东美术出版社2006年版。

〔4〕《石刻史料新编》,第一辑,台湾新文丰出版公司1982年版。

〔5〕尤振尧《宝应〈射阳汉石门画像〉考释》,《东南文化》,1985年第6期。

〔6〕李强《汉画像石〈孔子见老子图〉考述》,《华夏考古》,2009年第2期。

〔7〕侯乃峰、白星飞在《汉画像石“孔子见老子”图像中的童子身份别解》,陕西理工大学学报,2018年第4期。

〔8〕姜生《汉画孔子见老子与汉代道教仪式》,《文史哲》2011年第2期。

〔9〕范桢《继道统与制礼法:汉代孔子见老子图的图像逻辑及其传播》,《南京艺术学报》,2017年第5期。

二、孔子见老子图的画面构成

解读孔子见老子图像需要对其画面构成进行准确分析,其前提是通过研读画面来确定核心人物。侯乃峰、白星飞在《汉画像石“孔子见老子”图像中的童子身份别解》一文推测孔子与老子之间的儿童可能是老子的道童,其出发点看似关注孔子与老子之间手持一物的儿童,实际上则是以老子为整幅画面的核心人物而展开讨论〔7〕。姜生也是将老子视为这一图像的核心人物,进而认为孔子见老子图像是汉代道教墓葬仪式的组成部分,而这一仪式的目的则是让墓主与孔子和弟子一样拜会老君而得道受书以成仙〔8〕。将老子视为此图像的核心人物与洪适等人补史的解读相差甚远,让墓主与孔子和弟子一样拜会老君而得道成仙的解释也与图像本身所传达出的视觉意义大相径庭。据范桢《继道统与制礼法:汉代孔子见老子图的图像逻辑及其传播》一文统计,全国各地已发现的孔子见老子图像达65例之多,而单独出现孔子与老子的图像仅为两例,其中一例江苏高淳固城东汉画像的二人对坐,尚存疑〔9〕,剩余62例中的60例中,孔子与老子之间均有一儿童,现代学者一般将此儿童视为项橐。就此图像的画面构成来说,孔子面对老子与项橐两个人,其生动的神态可知当时的画工与刻工对刻画孔子形象的重视程度,因此,这一图像应该是围绕着孔子这个核心人物而展开的,这也是一直以来研究者将此图像视为孔子见老子的合理性所在。

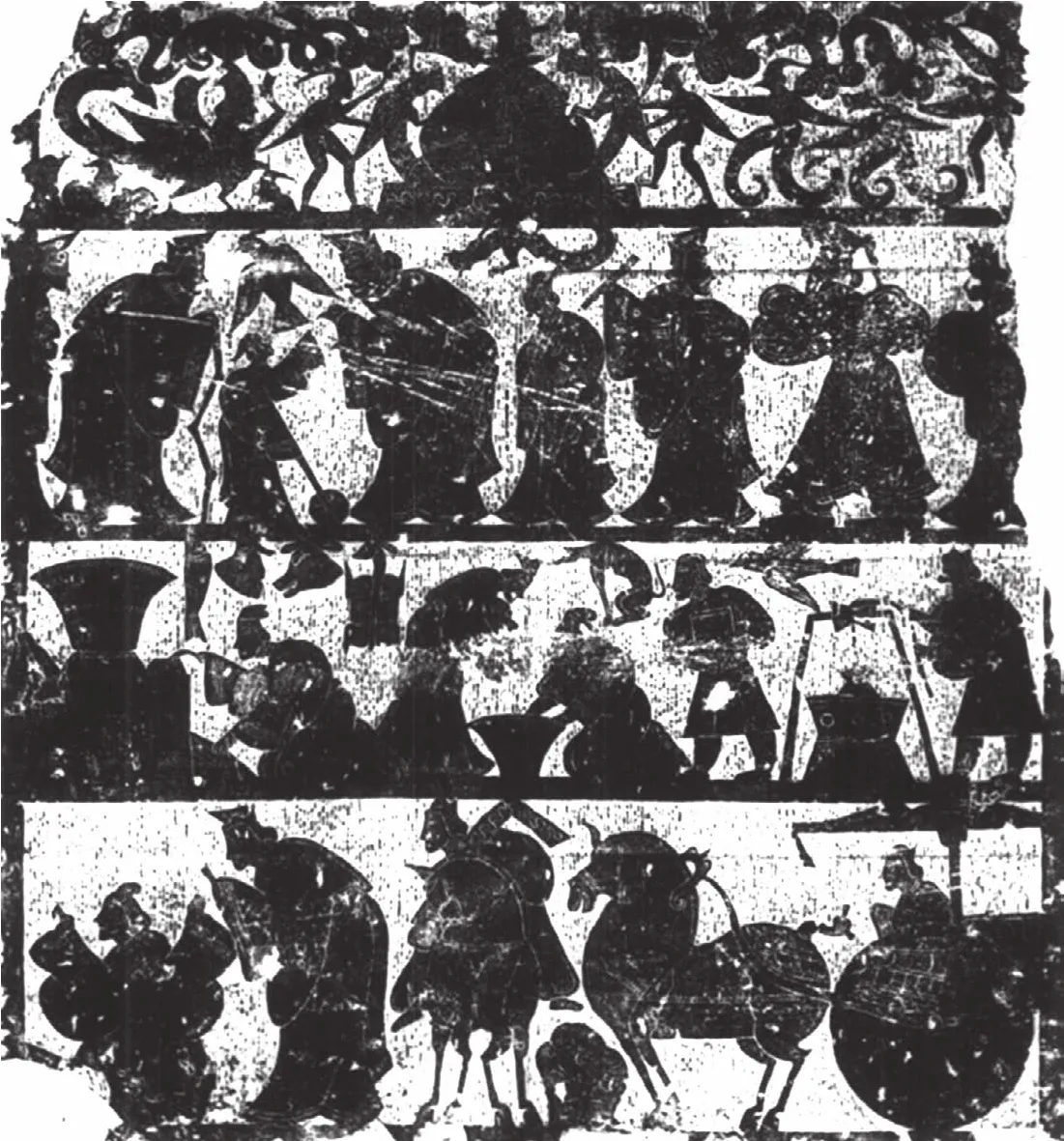

武梁祠前石室后壁东段承檐石。中国画像石全集1图59

陕西靖边杨桥畔杨一村M1墓前室东壁图绘

陕西靖边老坟梁东汉墓壁画邢义田项橐手中的鸠车

武氏祠西阙正阙北面。中国画像石全集1图16

武氏祠西阙正阙南面。中国画像石全集1图17

对此图像的画面构成进行分析还需要聚焦画面的核心部分。无论是孔子、老子、项橐三人的画面,还是孔子或老子身后有众多人物与车马的画面,此三人的对话场景是画面的核心,尤其是多位人物出现的画面中,孔子或老子身后的众多人物将此三人推到画面的核心位置。孔子、老子、项橐三人所处的三角地带极为吸引观者的视线,其原因除了空间构成特有的视觉效果之外,孔子与老子手中也分别有手杖、雁等辅助性图像来引人注意,项橐手持单轮或双轮的动态肢体语言也极为吸引人,尤其是画工与刻工对孔子与项橐进行了生动刻画,似乎此二人正在进行对话的场景使得这一画面的故事性得以延展。在武氏西阙正阙身北面的孔子见老子图像与1985年山东青州火车站出土的图像中,左右二人相向,根据手持单轮这一特征可确定最右边的儿童是项橐,中间相背的两个人物具有镜像效果所具备的特征,此图左边为孔子见老子,而右边为孔子见项橐。因此,孔子、老子、项橐均成为这一图像的主体人物。且《战国策·秦策五》有“甘罗曰:夫项橐生七岁而为孔子师,今臣生十二岁于兹矣!君其试臣,奚以遽言叱也”的记载〔10〕。刘安《淮南子》、王充《论衡》、刘向《新序》等汉代文献中也有孔子师项橐的记载,就画工与刻工对画面中孔子、老子、项橐的营造来看,将这一图像称为孔子见老子也很难概括图像所传达出的基本意义。

武氏祠西阙正阙北面。中国画像石全集1图16

武氏祠西阙正阙南面。中国画像石全集1图17

四川新津崖墓石函。中国画像石全集7图200

注释:

〔10〕《战国策·秦策五》。

〔11〕朱锡禄《嘉祥汉画像石》,山东美术出版社1992年版,第5页。

〔12〕李锦山《鲁南汉画像石研究》,知识产权出版社2008年版。

〔13〕孔子《论语·述而篇》。

〔14〕孔子《论语·子张篇》。

早在20世纪90年代,朱锡禄便关注到孔子见老子图像中的项橐,在其《嘉祥汉画像石》一书中指出:“孔子和老子见面时,并未提到项橐在场,这是石刻作者把不同时间的事情和人物搅在一起了。”〔11〕尽管朱氏也是以历史文献来解读这一图像,但是所指出的把不同时期的人物放在一起为正确解读这一主题性视觉图像提供了线索。孔子见老子这一主题性图像中的孔子、老子、项橐三人为常态式人物,有的图像中不只有孔子的弟子及其榜题,甚至出现周公、召公、成王、圣父、左丘明、晏子等形象与榜题。汉代人为什么要将几个毫不相干的人物绘制于同一图像中呢?沿用两宋以来传统的补史方式阐释这一图像显然是欠妥的。李锦山在其《鲁南汉画像石研究》一书中便试图进行阐释,他指出孔子见老子图像大量出土于鲁南地区,与这一带是当时的经学之乡有关,认为与礼仪明教相关的传闻故事不但在当时家喻户晓,而且推测很可能成为民间启蒙教育的流行话题,并从文化意蕴角度指出,孔子与老子出现在同一画面中,体现了汉代社会在思想文化领域的包容性以及兼容并蓄、和谐发展的趋势〔12〕。这种试图从经学盛行的角度来阐释孔子见老子图像虽未进一步深入下去,但是其合理性则为阐释这一图像打开了思路,结合图像中以孔子、老子、项橐为核心部分,以当时盛行的经学现象来解读孔子见老子图像,将此图的名称更为孔子问学图,从画面构成来说,便对孔子见老子、孔子师项橐有了一定程度的概括,甚至对这一图像中出现的周公、召公、成王形象与榜题等也具有一定的包容性。

嘉祥宋山第五石。嘉祥汉画像石图47

山东东平汉墓壁画

三、孔子问学图的产生的历史环境与文化内涵

将“孔子见老子”更名为“孔子问学图”,其图像所传达出的文化内涵将发生极大改变,结合这一图像产生的历史文化来理解图像本身所蕴含的意义,将更加接近历史的真实。西汉初年曾效仿秦制设立博士官数十人,作为参与意识形态的制定者,无为而治、休养生息的道家思想在这一时期占据着上风,孔子问礼于老子对于这一时期的道家来说,有着儒不及道、向道家求学问道的寓意。而对于儒家来说,则有着虚心向学的内涵。随着时间推移,孔子问学于老子不仅在上层社会得到认可,并如李锦山所说可能家喻户晓,甚至成为启蒙教育的话题。汉武帝时期,董仲舒推崇孔氏、抑黜百家暨独尊儒术的局面开展之后,儒家思想成为至高无上的统治者意识形态,孔子成为包括统治者都要学习的圣王。作为圣王的孔子是不是生而知之者、要不要向别人学习等成为需要回答的课题。《论语·述而篇》明确了孔子对于学习的态度:“我非生而知之者,好古、敏以求之者也。”〔13〕西汉前期孔子问学于老子的流传使得孔子向老子学习成为当时整个朝野的共识。司马迁在《史记》的《老子韩非列传》《孔子世家》《仲尼弟子列传》《乐书》中多处记载孔子见老子或师于老子,刘向、韩婴、班固、王符等也在其文本中大量出现孔子师老子,这些文献甚至有将这一故事编织得更加精彩的趋势。这也是孔子师老子图像产生的社会根源。

在孔子被尊为圣王的两汉时期,孔子向谁学习也成为朝野之间所关注的话题,《论语·子张篇》明确标明孔子所学习的对象为“夫子焉不学?而亦何常师之有”〔14〕,在孔子看来,学无常师、三人行必有我师。在两汉时期兴起的古今文之争与谶纬之学环境中,人们根据蛛丝马迹开始构建孔子的学习对象与学习过程,孔子师项橐就是在这种文化氛围中迅速传播开的历史故事。除了司马迁《史记·樗里子甘茂列传》有孔子师项橐记载之外,刘安、王充、刘向等在其所著作的文本中均对这一故事进行精彩的演绎,孔子师项橐的精彩故事与孔子师老子相比有过之而无不及,更容易形成家喻户晓的典故与启蒙教育的题材。此时孔子学习对象自然越来越多,也越来越精彩,便有了孔子向周公、召公、成王、左丘明等学习的传说。孔子问学图便是在此经学盛行的文化氛围中产生的历史故事图像。之所以孔子师老子、项橐出现的图像最多,可能是因为孔子师此二人的传播更广泛,也有可能画工在绘制过程中选取老子与项橐一老一少来作为孔子问学的代表。当这一套路形成之后,其范本得到迅速推广流传,而画面中出现周公、召公、成王等,则可能是画工在孔子问学老子、项橐之外对孔子问学对象的添加,其前提是这些历史故事在当时均是耳熟能详的话题。

结语

以传统补史的方式来阐释孔子见老子这一主题性视觉图像是具有一定局限性的,脱离图像本体画面构成的解读也可能是漫无边际的猜测,客观阐释这一图像的产生及其所蕴含的意义则需要对其所处时代的历史文化进行还原。正是经学盛行这一特殊的历史文化催生了孔子问学于老子、项橐、周公等故事的产生,进而产生孔子问学图这一主题性的视觉图像。孔子见老子图新解的意义不仅是对此图像做出新的阐释,其探讨图像文化内涵进程中不能被前人的研究成果所笼罩也值得思考,也许前人的点滴疏忽将可能误导研究者的出发点与结果。