论王夫之画论中的士大夫意识

◇ 王学强

王夫之是明末清初重要的思想家,治学领域广泛,对诸多问题皆有精深的思考和独到的见解。他曾言:“余于画理,如痖人食饱,心知而言不能及。”〔1〕王夫之自许对画理是有所解悟的,而“言不能及”则并非实情。他虽非专业画家,也未写过专门的画论著作,却在文学批评中频繁地引用画论,进行诗画类比,探索绘画和文学在根本精神上的一致性。可以说,王夫之的文学理论中渗透着浓厚的画学意识,而他的绘画思想又因与文学思想相互融合而显得格外细腻和深刻。将他的绘画思想归纳出来,探讨其在画论史上的特征和地位,思考绘画与文学的异同,是具有相当意义的。

王夫之在其经史著述和文学批评中,尤其强调“士气”,倡导作者须具有明确的、自觉的士大夫身份意识。在他看来,士气优劣关乎生民哀乐、国家兴亡和历史盛衰。他通过广泛而严肃的学术研究得出这个结论,而明清易代所造成的深沉的精神痛苦,更使得他将“士气”的重要性凸显到无以复加的程度。这种高扬的士大夫精神,决定了王夫之对于诸多诗画命题的思考和阐述。

一、提倡士气,蔑弃匠气

自苏轼、文同,到倪瓒,以至徐渭、董其昌、莫是龙,都更强调画家个人情感和意志的表达,主张遗形取神,追求神似而非形似,倡导独特而鲜明的个人风格,重视画家的天才与灵感,形成了“文人画”的传统。他们刻意区分文人画和匠人画,批判后者追求形似,人皆可为,千篇一律,了无生趣,画外无味。“在16世纪之后,文人画创作中的画家的方式已经发展到与传统的画工的方式完全背道而驰的程度。”〔2〕王夫之明显受到文人画话语的影响,借用“士气”/“匠作”的区分来品评诗歌的优劣。

他曾评自作《题芦雁绝句》诗:“题此经一年矣,乃赋《雁字》,如两画相拟,一士一匠,自由分别者。”〔3〕又评王百榖《梅花绝句》诗云:“昭代咏梅者,人传高太史‘雪满月明 之句,固作家画也。如百榖者,乃有士气。”〔4〕无论是自评诗,还是评他人诗,王夫之都区分士气和匠气,并明确张扬前者,而贬低后者,说明在他眼中,士大夫身份对于绘画格调高下的决定性作用。

(一)形神合一,以形写神

王夫之论诗要求以表情达意为中心,以情景交融为手段,以委婉含蓄、余味无尽为追求。同理,绘画也不应以精确模拟外物形象为最终目的,而是应该在选择和展示事物特征的同时,呈现出画者的性情和人格,引导观者产生情感上的共鸣和思想上的回应。

咏物诗以复现事物的情态为重心,与绘画有很强的类比性。即使如此,王夫之仍然要求咏物诗以情感为主宰,事物的意象应该是通向情感的媒介。专注于描写事物的具体细节,堆砌辞藻,滥用典故,泛譬广喻,极尽摹写与修辞之能事,以显示作者的文学能力,这在王夫之看来,只是低劣的咏物诗。纤毫毕现地复制事物的外在形态,斤斤计较于线条色彩与事物的紧密贴合,以工致精巧来自我炫卖,也是画匠的典型做法。

咏物诗,齐、梁始有之。其标格高下,犹画之有匠作,有士气。征故实,写色泽,广比譬,虽极镂绘之工,皆匠气也。又其卑者,饾凑成篇,谜也,非诗也。李峤称大手笔,咏物尤其属意之作,裁剪整齐,而生意索然,亦匠笔耳。至盛唐以后,始有即物达情之作。“自是寝园春荐后,非关御苑鸟衔残”,贴切樱桃,而句皆有意,所为“正在阿堵中”也。“黄莺弄不足,含入未央宫”,断不可移咏梅、桃、李、杏,而超然玄远,如九转还丹,仙胎自孕矣。宋人于此茫然,愈工愈拙,非但“认桃无绿叶,道杏有青枝”为可姗笑已也。嗣是作者,益趋匠画;里耳喧传,非俗不尝。〔5〕

咏物诗须具有生意,绘画更是如此。“即物达情”,一方面取物之神,突出事物最具有区别性的特征,另一方面又要表现作者的情感和人格,两者结合得恰到好处,也就是神似,才能生成生意。单纯追求形似,不仅耗时费力,而且风格雷同,最关键还在于与士大夫的精神世界没有牵涉,因而也就难以使读者和观者产生同情与想象,诗画也无法获得丰富的意义层次。

注释:

〔1〕[清]王夫之:《王船山诗文集》,北京:中华书局2012年版,第480页。

〔2〕陈滞冬:《中国书画与文人意识》,南宁:广西师范大学出版社2017年版,第57页。

〔3〕同〔1〕,第 482页。

〔4〕同〔1〕,第 465页。

〔5〕[明]谢榛、〔清〕王夫之:《四溟诗话、姜斋诗话》,北京:人民文学出版社2006年版,第165页。

〔6〕[清]王夫之:《明诗评选》,上海古籍出版社2011版,第126页。

〔7〕同〔1〕,第 480页。

〔8〕[清]王夫之:《唐诗评选》,上海古籍出版社2011版,第106页。

〔9〕同〔6〕,第 220页。

然而是否可以完全摆脱“形似”,单写事物之“神”呢?王夫之认为既不可沉溺于形似,也不能彻底抛弃形似。神似应当从形似中来,形似是神似的基础。以形似求神似,非常微妙,却又是必经之路。

李巨山咏物五言律不下数十首,有脂粉而无颜色,颓唐凝滞,既不足观。杜一反其弊,全用脱卸,则但有焄蒿凄怆之气,而已离营魄。两间生物之妙,正以神形合一,得神于形,而形无非神者,为人物而异鬼神。若独有恍惚,则聪明去其耳目矣。譬如画者,固以笔锋墨气曲尽神理,乃有笔墨而无物体,则更无物矣。〔6〕

在他看来,绘画应该重视笔墨本身的特性,侧重事物的神态和特质,但仍然须以事物本身的总体形态为基础。完全抛弃事物外在形态,就不成其为画。咏物诗亦然。偏执于形似,与偏执于所谓的神似,皆非中道。画家应该经过有意识的取舍抉择,以某种层次或程度的形似来达到真正的神似效果。

在治学方面,王夫之强调士大夫心性的培养和气质的变化,关注政治民生和世道人心。在游艺方面,他也反感为艺术而艺术,专注修辞和技巧的倾向。这种态度贯穿到画论中,便自然形成贬低形似,主张以形写神,追求神似的论调,显示出强烈的士大夫主体姿态。

(二)心目相取,现量出之

王夫之认为,诗画追求形神合一,皆应遵从“现量”之法。“家辋川诗中有画,画中有诗,此二者同一风味,故得水乳调和,俱是造未造、化未化之前,因现量而出之,一觅巴鼻,鹞子即过新罗国去矣。”〔7〕现量乃是佛家术语,王夫之用以强调诗画应重视人心与外界相互遭遇的时刻,此时事物的某些特征被作者所注意和欣赏,而作者内心恒定的气质和临时被激发出来的情绪也就与外物发生了关联,使外物沾染上了人的主观色彩。诗画所追求的“真”,便已非外部世界的所有客观特性,而是它们引人关注和感动人心的某种特质,其中必然蕴含了作者的视角和感情。“神似”既不是逼真复现外部世界,也不是直截泛滥地抒发作者情感,而是真实地把握心物相遭的过程,描绘外物在作者内心中所呈现出来的面貌。

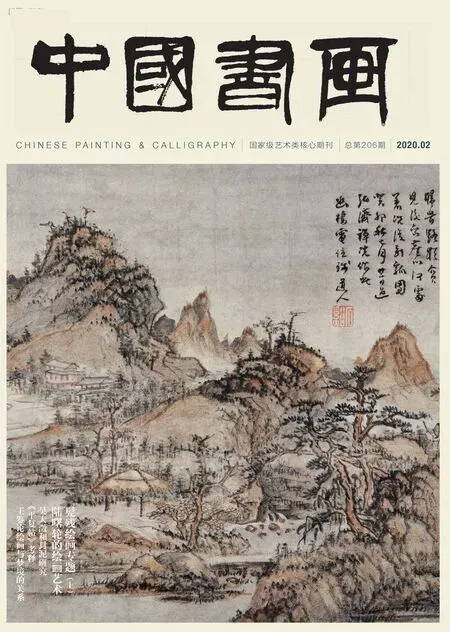

[清]髡残 溪桥策杖图轴 55.5cm×40cm 纸本设色 灵岩山寺藏

“只于心目相取处得景得句,乃为朝气,乃为神笔。景尽意止,意尽言息,必不强括狂搜,舍有而寻无。在章成章,在句成句,文章之道,音乐之理,尽于斯矣。”〔8〕与心目相取处无关的景物、笔墨、技巧,都是多余的、无意义的。在这些方面着力,便是心无定主、随人作计的匠人行径。形神合一论是王夫之借画论诗,而现量说则是他借诗论画,对绘画创作论的深刻描述和具体规定,这是他对以形写神论的贡献。

(三)宁拙勿巧

王夫之评冯梦祯《忆姬人》:“笔间常有拙意,画家所谓士气,不入匠作也。”〔9〕宁“拙”勿“巧”,是王夫之在审视诗歌发展历史、总结诗歌内在规律之后,做出的自觉选择。诗歌的演进必然伴随着不断累积的物象、词汇和修辞,这是一个由简趋繁、由拙渐巧的过程。然而在王夫之眼中,诗歌以情意为主,物象和修辞皆应围绕情意而生,偏离情意的物象和修辞都是多余的。物象细致,修辞精工,巧则巧矣,却时常阻碍情感的生成,遮蔽情感的抒发。与此种“巧”诗相比,“拙”诗虽然可能在物象的精细程度和修辞的工巧程度上有所欠缺,但其核心却仍然是情感的表达和生发,这则更接近诗歌的本质。

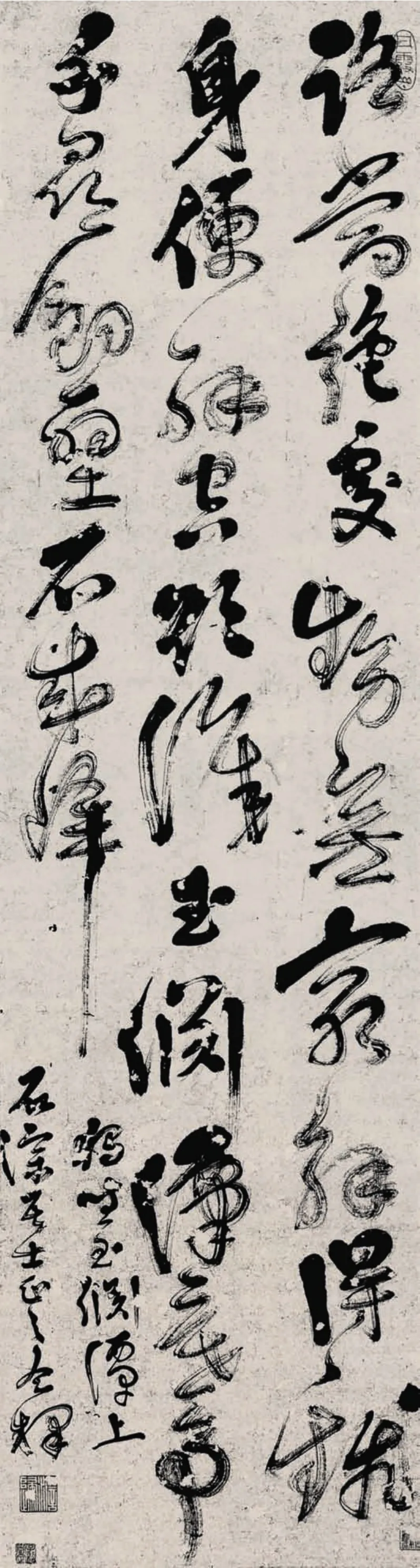

[清]王夫之 楷书双鹤瑞舞赋卷(局部) 23.6cm×297.5cm 故宫博物院藏

参照绘画,“匠作”求巧,而“士气”近“拙”。形似之画拥有内在的逻辑一致性,即追求完美的复现事物的外在形态,因此其经验是可以逐步累积的,其技巧高下的标准是明确的。越像则越巧,而且后出专精。“巧”便是形似的必然追求。神似之画,则会刻意避免完全的形似,且风格多元,难以复制,因而无法用累积性的技巧来完成,用统一的标准来评价。以追求形似为目的的技巧,很多时候却是追求神似者所要舍弃的。他们必须发展出具有自身特点的绘画语言和形式,这种创造过程是不断重新开始的,因而有时会显得新鲜却稚拙。

由此出发,王夫之对杜甫诗有着异于常人的评价,这又构成了杜甫接受史上重要的一环。评杜甫《哀王孙》:“士之为写情事语者,苦于不肖,唯杜苦于逼肖。画家有工笔、士气之别,肖处大损士气。”〔10〕杜甫对于情事的逼真呈现,让王夫之联想起追求形似的工笔画。这里的工笔与匠人画同义。要做到这种逼真,需要积累大量的词汇和技巧,全方面地摹写情事的特点,既劳神费力,又繁杂琐碎。最重要的还在于,逼真的画面感会对观者的心目造成强烈的冲击,抓住他们绝大部分的注意,没有为他们进一步的想象、联想和情感投入留下足够的空间。这种诗画感动人心的力量是有限的,看似精巧,反而笨拙,不能更有效地传达作者的情意,也阻碍观者获得更为丰满的想象和余味。

在传统的道德和艺术话语中,“巧”被更多地与才气相关联,描述精明敏捷、灵活多变和左右逢源的性格,而“拙”常常与德行相合,用来指心有所主,矢志不移和安贫乐道。王夫之要求绘画宁拙勿巧,实际上也是在倡导一种以天下为己任,守定宗旨,百折不挠的士大夫人格。

(四)自成一家

画家需要妥善处理自我与他者的关系,既要学习他人之长处,同时也应有自我的创造,既充分尊重诸种风格,同时具有自身特有的面目。诗人也是如此。王夫之评范云《之零陵郡次新亭》:“自爱而不孤,不依成言而非撰!拟之画品,特有士气。”〔11〕王夫之认为士气画能够很好地处理拟议与变化之间的关系,既重视学养的积累,又倡导自觉创新。

画家与物遭遇的具体情境不同,对事物主要特征的取舍有所不同,其情绪体验也各不相同,因而士大夫画的风格也必须因人而异。对自我风格的追求,是文人画内在逻辑的必然要求,是文人画家必须具备的基本意识,同时也体现了王夫之对审慎笃定、独立不羁的士大夫人格的强调。

二、追求平远深远的画境

“远”是中国古代传统山水画的自觉追求。“山水画自其诞生以来,对‘远 的要求,向‘远 的发展即成为一项重要任务。”〔12〕荆、关、董、巨、李、范等山水画大家,皆在如何营造“远”境方面做出了重要的探索。山水画求远、造远的实践也凝结成了理论方面的反思和诉求。无论是郭熙《林泉高致》中的三远(高远、深远、平远),韩拙《山水纯全集》中的三远(阔远、迷远、幽远),黄公望《写山水诀》中的三远(平远、阔远、高远),还是费汉源《山水画式》的三远(高远、平远、深远),都表明古代画论对“远”有着明确的意识。

王夫之在评诗时,便常使用“平远”“深远”等词汇,这明显是借用画论语言进行诗歌批评。评陶潜《停云》四首云“广大平远”“深远广大”〔13〕。评阮籍《杂诗》云:“深远自然。”〔14〕评张协《杂诗》云:“唱叹沿洄,一往深远。”〔15〕画追求平远、深远、广远的空间感,试图引发观者无限的想象和情感。诗借由具体而生动的意象,也期盼能诱导读者产生循环往复的情感激荡。

“远”最初追求的是在有限的画幅中呈现尽可能多的空间和景象,之后其重点则逐渐转移到超越人类视觉局限,使观者获得一种自由的、超越的、无穷无尽的感受。“山水画艺术空间的‘远势 ,生成于画幅之内的景物构图,却又能隐约延伸到画幅之外,杳渺不绝,无际无涯。”〔16〕由视觉到心理,由绘画到自身,由世俗到超越,由有限到无限,观者能够循环往复地在品画的过程中感知近乎无限的“意味”。“远”既强调画家要心目结合,虚实相生,以咫尺含括万里,同时也要求观者充分地投入情绪,发挥想象。“远”是连接画家与观者的重要因素,是两者之间共享自由超越的艺术境界的重要基础。在这种共享中,两者也能够重新观察世界,审视人生。

借画喻诗,好诗便必须超越时空和个体的界限。王夫之评唐寅《出塞》:“一若无意,乃尽古今人意一在其中。”〔17〕评徐渭《漫曲》:“意外意中,人各遇之。”〔18〕他认为,作者必须克制自我情绪的直接抒发,将情绪蕴含在意境之中。读者既可以直观感受到这种意境,同时可以从这种意境中生发出更进一步的联想和想象,产生更为复杂的情绪和深刻的思考。王夫之评袁凯《送张七西上》:“一往深折,引人正在缥缈间。”〔19〕意境的深厚曲折,将人的情意导向朦胧而广远的地方,此“缥缈”既是诗境,也是画境。

注释:

〔10〕同〔8〕,第 27页。

〔11〕[清]王夫之:《古诗评选》,上海古籍出版社2011年版,第237页。

〔12〕陈传席:《中国绘画美学史》,北京:人民美术出版社2017年版,第262页。

〔13〕同〔11〕,第 101页。

〔14〕同〔11〕,第 161页。

〔15〕同〔11〕,第 181页。

〔16〕杨铸:《中国古代绘画理论要旨》,北京:昆仑出版社2011年版,第147页。

〔17〕同〔6〕,第 119页。

〔18〕同〔6〕,第 358页。

〔19〕同〔6〕,第 162页。

〔20〕俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社2007年版,第372页。

〔21〕同上,第 382页。

〔22〕同〔11〕,第 49页。

〔23〕同〔11〕,第 111页。

〔24〕同〔11〕,第 193页。

〔25〕同〔8〕,第 58页。

〔26〕同〔5〕,第 165页。

〔27〕吴企明:《诗画融通论》,北京:中华书局2018年版,第132页。

王夫之借“远”论诗,也正是看重它的公共性、包孕性、思辨性和社会性。借助“远”的意象,作者和观者皆可以超越具体的情境,在无限的时空背景中来感受天地,反思社会,省思生命,远离世俗,定位自我,安顿身心。王夫之当然重视诗画抒情言志的功能,但更期待它们能够发挥更多的社会功能,联结诗人与读者,刺激读者的联想和情绪,引导读者思考自我乃至变化气质,最终生成有益家国社会的观念和心性。

三、遵从尺幅万里的机制

画论常讲“尺幅万里”。南朝姚最《续画品》评萧贲云:“尝画团扇,上为山川。咫尺之内,而瞻万里之遥;方寸之中,乃辨千寻之峻。”〔20〕隋唐间彦悰《后画录》评展子虔:“亦长远近山川,咫尺千里。”〔21〕中国传统绘画追求在有限的篇幅中涵括尽可能多乃至趋于无限的时空和意象,它尝试以画幅内的意象将观者之心引向画幅之外,超越具体的意象而去联想和想象,进而关涉天地自然、社会兴衰、他人境遇、个人悲喜等等,以获得更为丰腴的审美感受。“尺幅万里”实际上是绘画追求“远境”的内在机制。王夫之借用它,也正是用其来喻指诗歌对于情感包孕性和意味无限性的追求。

[清]今释 草书独坐玉渊潭诗轴 136cm×36.5cm广州艺术博物院藏

他评吴迈远《长相思》云:“尺幅之中,春波万里。”〔22〕评袁山松《菊》:“藏锋毫端,咫尺万里。”〔23〕评陶潜《拟古》云:“端委纡夷,五十字耳,而有万里之势。”〔24〕评李白《古风》:“藏万里于尺幅。”〔25〕在他看来,诗画拥有相同的艺术追求,即以有限的艺术语言容纳无限的意象和感受。诗所追求的言外无穷之意,实即画中内含的万里阔远之势。诗意越是无穷,画势越是阔远,它们带给读者、观者的感受越是丰满,其品格和成就也就越高。

寻求和展示事物之“势”,便是生成“咫尺万里”境界的手段。

论画者曰:“咫尺有万里之势。”一“势”字宜着眼。若不论势,则缩万里于咫尺,直是《广舆记》前一天下图耳。五言绝句,以此为落想时第一义。唯盛唐人能得其妙,如“君家住何处?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡”。墨气所射,四表无穷,无字处皆其意也。李献吉诗:“浩浩长江水,黄州若个边?岸回山一转,船到堞楼前。”固自不失此风味。〔26〕

王夫之认为咫尺万里并非是将万里江山按照某种比例缩写于画幅之上,而是要把握住万里江山所具有的气势和动态,呈现出它们给人留下最深印象的特征。原样缩写,既难以做到,也无复意味。“‘势 在绘画艺术品中,是指描写对象的一种气势、动势,飞扬的、跃动的态势。它不是‘象 ,是蕴含于绘画具象里的富有美感的神理。”〔27〕“势”具有生气,流动不拘,引导观者超越具体的画面形象,去想象更为广阔的世界,感受更为丰富的生活,获得更为充实的意义。

结语

综上所述,王夫之在诗画领域所提倡的“士气”,实际上即是士大夫通过诗画观照世界时所应持有的立场、角度、姿态和方式。他认为在描述世界时,应当寄寓自我的情感,携带对于天地万物和世道人心的关怀,同时这种描述也应有所取舍,遗形取神,以简御繁,以一统多,诗画的各个部分之间具有自然而生动的关联。诗画不应只注重作者内在情感的表现,还应该尊重读者的主体性,为他们的想象、联想和情感投入留下空间,使其在反复回味诗画意象的过程中,去反思世界,思考人生。作者和读者都应该在艺术的创作和欣赏中,形成明确的对于社会人生的感知,共享情感和经验,并最终超越狭隘的自我个体,去谋求社会的进步与和谐。艺术世界对于王夫之来说是一个释放自我情绪的空间,但同时他也从未忘记过自己士大夫的身份,要求艺术承担起感动人心和陶冶人性的责任。具备这种士大夫意识,既是王夫之对于自我的要求,也是他对于其他艺术家的期望。