大断面巷道联合支护围岩稳定性分析

琚 伟

(山西晋煤集团 晋圣矿业投资有限公司,山西 晋城 048000)

随着煤矿开采设备的不断更新,各种大型设备的出现对矿井实现高产高效起到了一定的促进作用[1-2].但是在大型设备的运输过程中,要求工作面回采巷道的断面不断增加,给巷道支护带来了一定的困难[3].巷道断面增大,围岩应力也随之增加,工作面回采过程中受到采动的影响,常出现顶板、两帮变形,锚杆、锚索失效的现象,给巷道维护提出了更高的要求[4-5].晋圣亿欣煤业XV1206工作面辅运巷属大断面巷道,回采过程中受到的采动影响较大,为了保证巷道围岩稳定性,采用数值模拟、现场实测的方法确定合理的支护方案,以保证矿井的安全生产。

1 工程概况

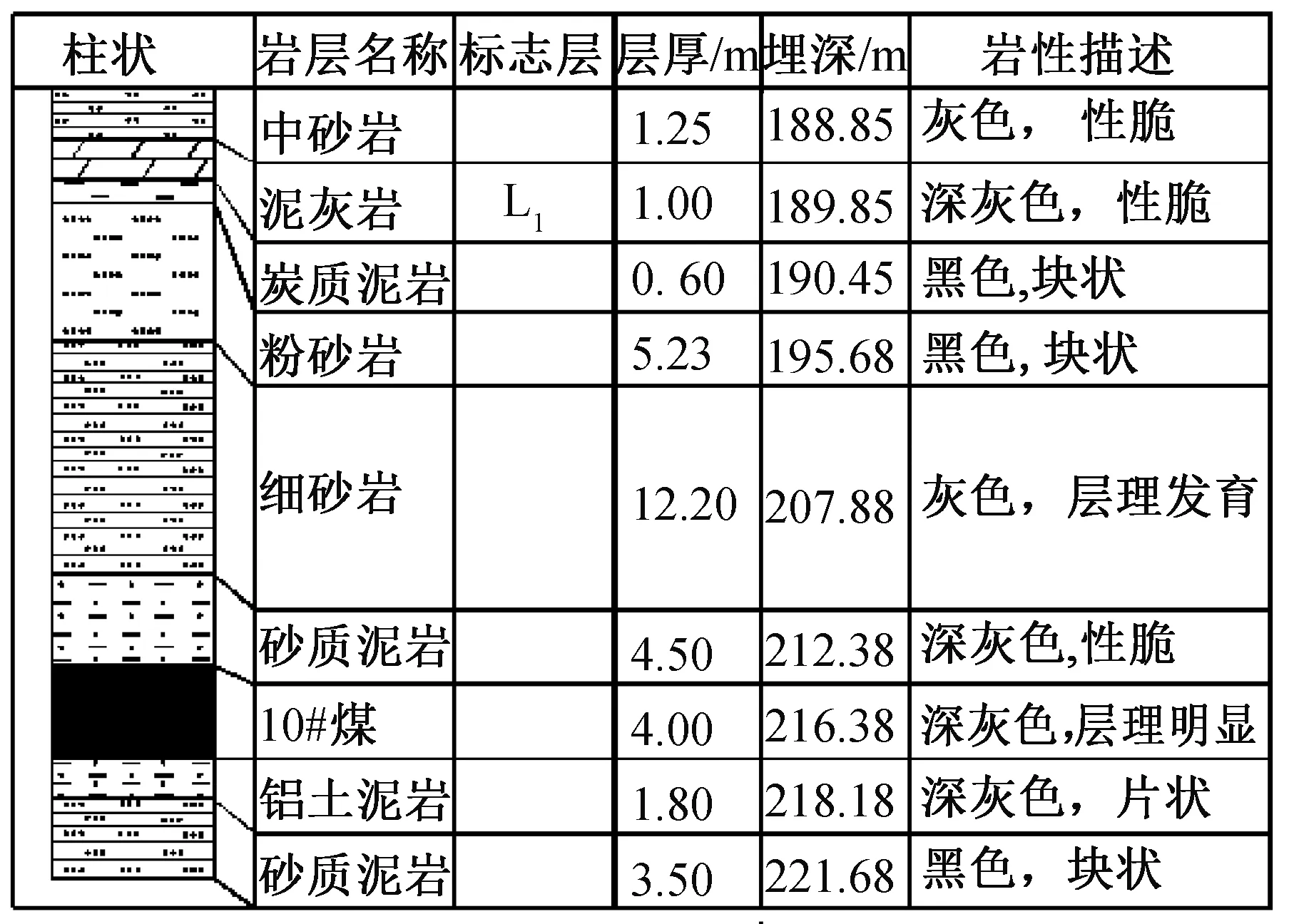

XV1206工作面位于晋圣亿欣煤业10#煤层2盘区,煤层平均厚度4.0 m,工作面倾角2°~9°,平均3°,采用长壁式采煤方法,综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板。XV1206工作面顶底板岩层柱状图见图1,基本顶为细砂岩,厚8.9~16.36 m,平均12.2 m;直接顶为1.7~8.9 m的砂质泥岩,平均厚度4.5 m,直接底为铝土泥岩,厚1.8 m.

图1 XV1206工作面顶底板岩层柱状图

XV1206工作面辅运巷尺寸为5.1 m×4.0 m,巷道支护设计见图2,采用“锚杆+锚索+钢带”联合支护,其中顶板布置6根型号为BHRB400的锚杆,长度2 300 mm,锚杆间距940 mm,排距1 000 mm,边锚杆距巷帮200 mm,并要求向巷帮侧倾斜20°.顶部布置3排d17.8 mm,长度6 200 mm锚索,间距1 410 mm,距巷帮1 140 mm,排距2 000 mm.锚索下方设置W钢带。巷道回采帮采用MGSL18/18F玻璃钢锚杆,锚杆长度1 600 mm,间排距900 mm,排距1 000 mm,最上一个锚杆距离顶板200 mm,并要求向顶板侧倾斜20°;巷道煤柱帮采用高强度螺纹钢锚杆,型号为HHRB400,锚杆长度1 600 mm,间距900 mm,排距1 000 mm,最上一个锚杆距离顶板200 mm,并要求向顶板侧倾斜20°.

图2 XV1206工作面辅运巷支护设计图

2 数值模拟

2.1 数值模型的建立

采用FLAC3D数值模拟软件对XV1206工作面辅运巷“锚杆+锚索+钢带”联合支护条件下,巷道围岩破坏情况及变形量进行分析。巷道围岩主要力学参数见表1.建立模型为弹塑性材料,运用Mohr-Coulomb 屈服准则判断岩体的破坏。模型沿工作面推进方向始末各留设20 m煤柱,推进100 m;模拟工作面长度80 m,运输巷及辅运巷宽度5.1 m,辅运巷两帮各留设15 m煤柱;巷道底板厚度1.8 m,煤厚4.0 m,直接顶厚度4.5 m,基本顶厚度12.2 m,顶板岩层30 m,即模型尺寸长140 m×宽120.2 m×高52.5 m.模型网格划分按0.5 m×0.5 m进行。在模型中布置测点,监测巷道围岩随工作面掘进的破坏情况及巷道围岩移近量随工作面掘进变形特征,数值模型尺寸、网络划分及边界条件见图3.

2.2 模拟结果分析

XV1206辅运巷围岩随工作面不断推进屈服破坏特征见图4.由图4可以看出,随着工作面不断推进,巷道破坏逐渐严重,当工作面推进80 m后,巷道已经趋于稳定状态,工作面持续推进对于巷道围岩移近量影响降低。工作面推进80 m时,巷道顶板最大破坏深度1.5 m,两帮最大破坏深度1.5 m,底板最大破坏深度2.5 m.底板破坏严重,原因为底板为铝土泥岩,遇水容易膨胀,加剧了巷道底板破坏,因此在实际生产过程中要注意加强底板维护管理,做好工作面水的管控,必要时对底板进行补强支护。

表1 巷道围岩主要力学参数表

图3 模型的几何尺寸、网格划分及边界条件图

图4 工作面推进不同距离时巷道围岩屈服破坏特征图

巷道围岩移近量随工作面推进的变化见图5.由图5可知,随着工作面不断推进,巷道围岩移近量也在逐渐增加,当工作面推进80 m后,巷道围岩已经趋于稳定,工作面持续推进对于巷道围岩移近量变化不大,与围岩屈服破坏结果一致。顶板移近量稳定在82 mm左右,底板移近量稳定在95 mm左右,左帮移近量稳定在66 mm左右,右帮移近量稳定在63 mm左右。巷道表面围岩移近量总体呈:底板>顶板>回采帮>非回采帮。

图5 距巷道表面不同距离处围岩移近量图

通过以上分析可知,在XV1206工作面辅运巷采用“锚杆+锚索+钢带”联合支护,工作面推进0~80 m巷道围岩不稳定,顶底板及两帮移近量持续变化;当工作面推进到80 m后,巷道顶底板移近量稳定在177 mm左右,两帮移近量稳定在129 mm左右,围岩变形量小。可见,在巷道支护设计中采用“锚杆+锚索+钢带”的联合支护方案能够有效地控制围岩变形量,保证巷道的稳定性。

3 工程实践

3.1 现场检测方案

为了进一步验证联合支护条件下巷道围岩稳定性,采用十字布点法监测围岩移近量,见图6,在顶、底板中点垂直方向和两帮腰部水平方向钻d28 mm、深400 mm的孔,将长420 mm的短锚杆打入孔中,并在短锚杆上固定挂钩或吊环。分别在XV1206辅运巷距离切眼5 m、10 m、20 m、40 m处布置测点进行围岩监测,编号为1#—4#.测量各测点顶底板及两帮位移在工作面推过后随时间的变化规律。工作面推过后前10天,每天对各测点围岩移近量进行监测,10天后每周对各测点进行监测。

图6 巷道表面围岩移近量监测点布置示意图

3.2 监测结果分析

现场巷道围岩移近量随时间推移的变化曲线分别见图7,8.由图7、8可以看出,随着时间的推移,巷道顶底板、两帮移近量在不断增加,增加幅度逐渐减小。1#、2#、3#、4#测点在60天以后顶底板移近量约分别稳定在148 mm、149 mm、146 mm、152 mm,各测点顶底板平均移近量稳定在148.8 mm.

图7 巷道顶底板移近量随时间变化规律图

图8 巷道两帮移近量随时间变化规律图

1#、2#、3#、4#测点在60天以后两帮移近量约分别稳定在126 mm、129 mm、141 mm、142 mm,各测点两帮平均移近量稳定在134.5 mm.

现场对XV1206辅运巷围岩移近量监测结果与数值模拟结果相近,巷道整体处于稳定状态。可见,采用 “锚杆+锚索+钢带”的联合支护方案对于保证XV1206工作面辅运巷围岩稳定性效果显著。

4 结 论

1)采用FLAC3D数值模拟方法对XV1206工作面辅运巷围岩移近量进行分析,在“锚杆+锚索+钢带”的联合条件下,工作面推进0~80 m过程中巷道围岩不稳定,顶底板及两帮持续变化,当工作面推进到80 m后,顶底板围岩移近量稳定在177 mm左右,两帮移近量稳定在129 mm左右。

2)当工作面推进80 m后,底板最大破坏深度达2.5 m,底板破坏严重,原因为底板为铝土泥岩,遇水容易膨胀,加剧巷道底板破坏。因此,在实际生产过程中要注意加强底板维护管理,必要时要对底板进行补强支护。

3)现场对巷道围岩移近量进行监测,顶底板移近量稳定在148.8 mm左右,两帮移近量稳定在134.5 mm左右,与数值模拟结果相近。

4)结合数值模拟及现场实测结果表明,采用 “锚杆+锚索+钢带”的联合支护方案对于保证XV1206工作面辅运巷围岩稳定性效果显著,实际生产过程中要做好工作面水的管控。

——以徐州高层小区为例