谁才是“看不见的敌人”

摘 要 从美术学、博物馆学、设计学等跨学科视野,深入分析“第四基座”项目最新作品——《看不见的敌人不应该存在》的表现对象、时代背景、形式逻辑与主旨,并以这件作品为窗口探究“第四基座”项目甚至英国当代艺术思潮的演化。

关键词 第四基座;公共艺术;拉玛苏

引用本文格式 王鹤.谁才是“看不见的敌人”——伦敦“第四基座”2018年新展出作品释疑[J].创意设计源,2020(2):4-8.

Abstract From the interdisciplinary perspectives of fine arts, museum sciences, design sciences, etc., the in-depth analysis of the latest work "Invisible Enemies Should Not Exist" of the "Fourth Pedestal" project, the background of the times, the formal logic and the main purpose, and this piece explores the evolution of the "Fourth Pedestal" project and even British contemporary art trends.

Key Words Fourth Pedestal;public art;Lamassou

[基金项目] 本文系2017年度国家社科基金后期资助项目“世界范围公共艺术最新发展趋势研究”(项目编号:17FYS014)阶段性成果。

特拉法尔加广场位于伦敦市中心,正中是英国海军名将纳尔逊的雕像,周边的几个基座上分布着查理一世与其他名将的雕像。但是广场西北角著名的“第四基座”一直空缺。直到1999年,在英国新工党政府“以文化为先导的城市复兴”运动指引下,由政府官员、艺术评论家组成的“第四基座”委员会,将这里变成开放性的流动美术馆,每两年更换一次展出的公共艺术作品。

该项目自开始运行以来,就以其艺术创作与体验方式的独创性引起世界艺术领域的高度关注。之前的几件作品褒贬不一,如2016年展出大卫·史瑞格里的以社交媒体“点赞”为主题的《真棒》(Realy Good)饱受抨击。2018年由美籍伊拉克裔艺术家迈克尔·拉克威茨(Michael Rakowitz)创作的《看不见的敌人不应该存在》(The Invisible Enemy Should Not Exist)经过评选登上“第四基座”这一万众瞩目的平台,并计划展出至2020年。作品的主题是古美索不达米亚亚述时期的雕像“拉玛苏”(Lamassu),主要由作者从饱受战乱的伊拉克收集的空糖浆罐头搭建而成,用来表达战争对伊拉克工业的破坏以及对2015年“ISIS”破坏摩苏尔文物的谴责。由于这一作品的主题选择、形式语言和创作方式特点鲜明,观众甚至于专业研究者都感觉有些陌生,因此目前可见的介绍资料说法不一,谬误较多。本文从时代背景、美术史、博物馆学、设计学等跨学科视野,深入分析这件作品与伊拉克战争之间的复杂关系、古老的亚述雕塑主题以及将现成品和像素化结合在一起的创作手法,并以这件作品为窗口,一探“第四基座”项目甚至英国当代艺术思潮的演化。

一、关于“拉玛苏”

拉克威茨作品的基本形态是一尊与墙体合为一体的人首、狮身、有翼雕像,这在亚述文化中被称为“拉玛苏”(Lamassu)。在目前中国国内可见的公开出版物中,普遍将其介绍为于公元700年建成,并摆放在城市入口的雕像,功能是守护美索不达米亚平原。这一时间错了至少1400年,地点介绍也有很大问题,功能解释更是完全谬误。

首先看时间。“拉玛苏”是亚述人的创造,亚述人是公元前3000年左右兴起于美索不达米亚底格里斯河中游的民族,历史上多次遭受外敌侵略并衰落,直到公元前10世纪复兴为强大的奴隶制城邦,定都尼尼微并不断扩张。亚述历史虽然漫长,但人们经常提到的往往是其从公元前8世纪中叶到公元前612年的亚述帝国时期。亚述帝国以军事优势著称,其代表是引进自赫梯人的铁制兵器、全民皆兵的制度、高效的管理机构,以及攻城槌等战争工具。就如同“奥托美术”之于神圣罗马帝国一样,亚述帝国也发展出了以雄伟、壮观、写实、好大喜功、巍巍然不可一世为特色的帝国美术。“拉玛苏”作为一种建筑装饰雕塑就是其中杰出的代表,普遍存在于亚述国王宫殿。拉克威茨表现的原型是公元前700年左右作于亚述国王西拿基立的尼尼微宫殿,2015年被“ISIS”毁于摩苏尔的一尊。

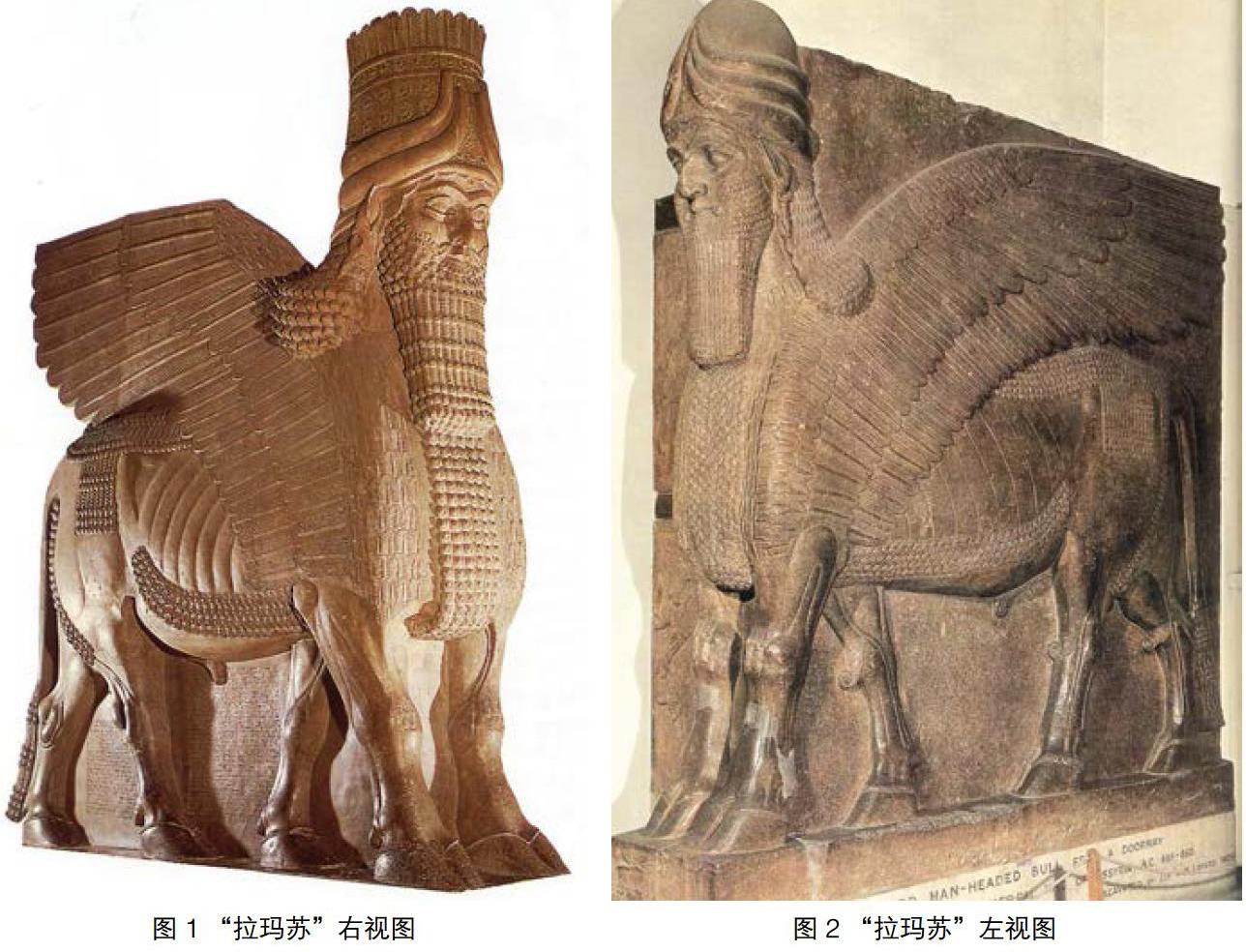

然后是地点。“拉玛苏”作为一类而不是一件艺术品,其摆放位置具有多样化特点,部分的确位于城门入口。部分欧洲探险家和博物馆学学者的复原画作中描绘了类似的雕像,但如果仔细观察会发现城市入口的“拉玛苏”头与身体的轴线相互垂直,身体与外城墙平行。而作者表现的这种头与身体的轴线一致的“拉玛苏”位于宫殿觐见厅入口,左右対置,身体与甬道墙壁平行。因此,特定的位置决定了“拉玛苏”特殊的形态。由于雕像位于通向觐见室通道两侧的墙体中,与墙体融为一体,这样一来从正面看巨兽威风凛凛双腿直立,侧面看则是稳健地迈步前行,这导致“拉玛苏”共有五条腿。(见图1、2)这样的处理被认为是由建筑装饰雕塑向三维立体圆雕进化的一个失落环节。不过,可能是考虑到大多数普通观众对这一点难以理解,拉克威茨的作品只有正常的四条腿。

最后是功能。不同动物,或动物与人之间的组合是古代神话与美术中常见的题材,比如古希腊的“半人马”或伊特鲁利亚的“喀迈拉”。“拉玛苏”也不例外,它有着野兽健硕的身躯,但它又有着人的头颅和面庞,以及亚述人的须发与冠帽,身后还扇动着巨大的双翼。与“半人马”代表的野性与冲动相比,“拉玛苏”更富于理性、力量和帝国威仪,它们是宮殿的看守,是亚述人的守护神,是智慧的人类,是无处不在的飞鸟,是威猛的雄狮与公牛,体现着亚述王权强大的实力,而不是守护作为亚述帝国征服对象的美索不达米亚平原。在具体功能上,亚述雕工高超的技艺将巨兽的静态和动态融于一瞬,展现出难以名状的威严恐怖。异邦使者觐见亚述国王时,在他迈进大门的一刻,首先就会被这两尊四米多高的巨兽所包挟、裹持,身不由己,在巨兽仿佛带有魔法的目光中颤栗,这可以看作是2700年前的心理战术。

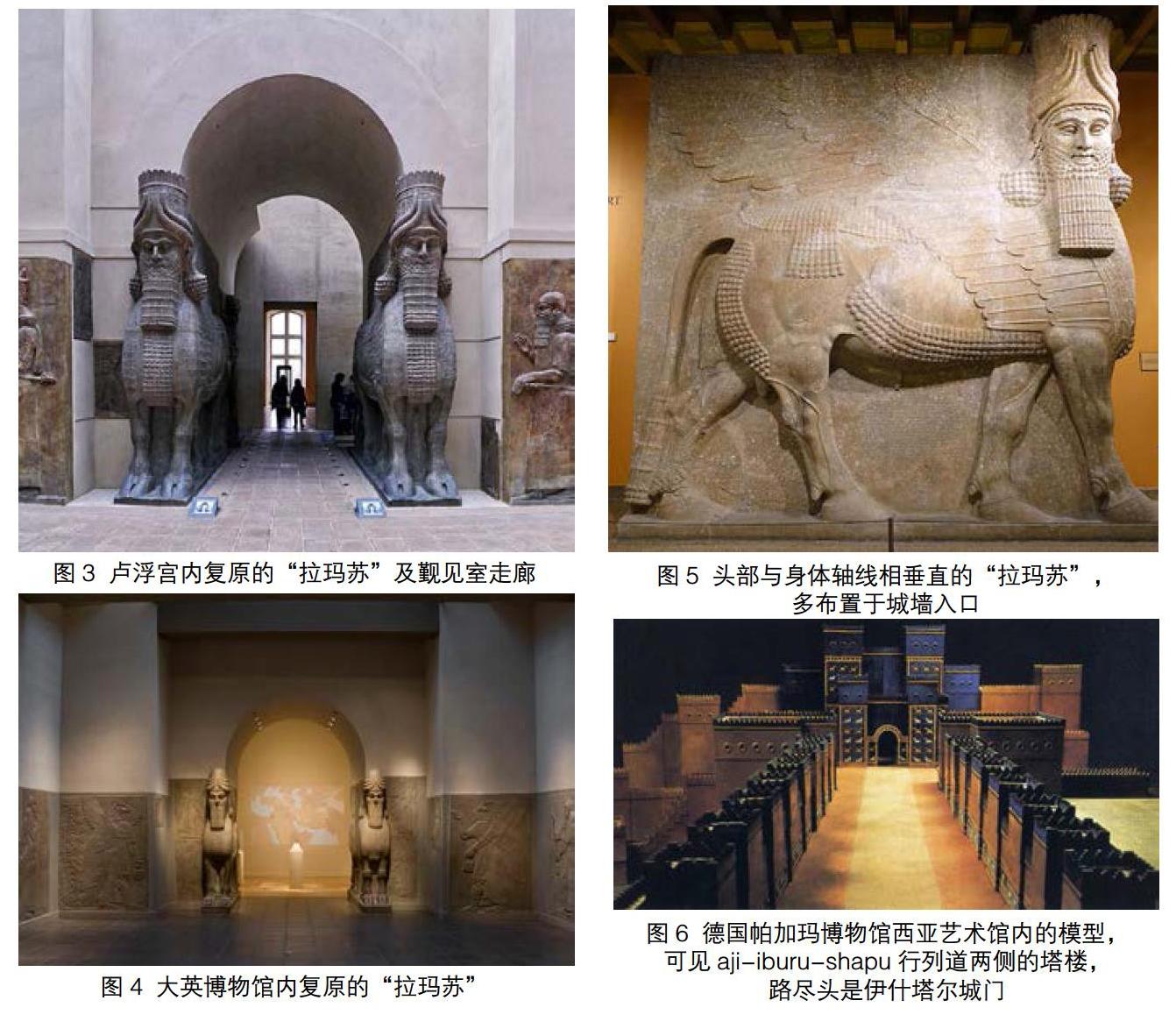

还有必要补充一点,拉克威茨为什么从数以千计的古美索不达米亚文化形象中选择“拉玛苏”?一方面与基座尺度有关,长方形的基座原本就是为骑马像准备的,因此与四足行走并本来就与建筑联系紧密的“拉玛苏”十分契合。其次,与苏美尔人的阿勃神像或其他形象相比,“拉玛苏”是一种既代表古美索不达米亚文化,又在以欧美观众为主体的观众中间有认同感的形象。因为在19世纪欧美列强的中东考古热潮中,多尊“拉玛苏”被盗掘并运至卢浮宫等知名博物馆收藏。最知名的一尊由法国领事博塔从豪尔萨巴德(Khorsabad)的萨尔贡二世宫殿中盗掘(另一尊在途中落入底格里斯河),现藏于卢浮宫。其他的来自另一位著名君主亚述那希尔帕的宫殿与西拿基立的尼尼微宫殿中,分别陈列于大英博物馆和美国芝加哥东方研究所,已经有成千上万欧美观众目睹过原作。(见图3、4)虽然只有少数比较专业的观众能够分辨出亚述人和苏美尔人的区别,但大多数观众只会知道这是一种既有异域风情,又有古老艺术神秘感的形象,对于作者来说已经足以达到引起人们关注伊拉克文物命运的创作目的了。(见图5)

二、关于《看不见的敌人不应该存在》这一名字

《看不见的敌人不应该存在》这一名字听上去有些玄奥,但实际上这是拉克威茨创作的一个宏大系列的总称。拉克威茨是伊拉克裔,其母亲的家人于1946年离开伊拉克。2003年,在美军入侵伊拉克造成的混乱中,伊拉克一度陷入无政府状态,国家博物馆遭到抢掠、纵火等破坏,保守估计至少有100万本古籍、1 000万份文件和14 000件文物在联军占领期间丢失,找回的希望非常渺茫。作者有感于伊拉克战争以来博物馆被抢、遗址被盗掘、大量文物被倒卖的悲惨历史,使用芝加哥大学东方研究所的数据库和国际刑警组织网站上的信息,以中东食品的包装和伊拉克当地报纸制作而成数千件文物形式,结合视频等多媒体形式,引发观众对成千上万伊拉克文物在战争和随之而来的混乱中被掠夺的悲惨境遇的关注。展览的名字《看不见的敌人不应该存在》来自展品中最重要的一件——尼布甲尼撒时期的巴比伦伊什塔尔(Ishtar)城门,更确切地说,名字来自穿过这一城门的主要街道。伊什塔尔城门被盗掘的历史更加古老。1899年,科尔德威领导下的德国考古队希望根据古代文献记载发现失落已久的巴比伦皇宫。凭借早先发现的几块彩色釉砖,考古队在幼发拉底河附近的卡斯尔土丘上发现了一条通向废墟的大路,由于当年的建造者用泥沙、卵石、砖和沥青苦心将路垫高,使路比周围的平原高出十米多,再加上铺砌的白石板和镶边的红色角砾岩,都使人相信这是一条享有非凡地位的路。果不其然,在一块石板背面的楔形文字铭文中,显现了这样一句话:尼布甲尼撒——巴比伦之王。尼布甲尼撒的名字对熟读《圣经》的西方人来说再熟悉不过。相传为了使来自米底的娇妻适应满目黄土的巴比伦,他营建了古代世界七大奇迹之一的“巴比伦空中花园”。通过释读泥板书上的文字,科尔德威认识到这是一条迎接巴比伦主神马尔杜克的神圣道路,每年在这条路上都要举行盛大的仪式。就像尼布甲尼撒自己在铭文中说的那样:“为了伟大的神马尔杜克的队伍,我填好了巴比伦之路阿布尔-沙卜,并用角砾岩和山石板将之铺好,以保证他神圣的行程得以进行。”在这条道路两侧有大量的碎釉砖,显示出这里曾存在两面高达十多米的城墙,护卫着这条行列道。如果敌人试图通过这里进攻巴比伦,无疑将进入两侧城墙上弓箭手布下的死亡陷阱。这也许正是这条大路之名——阿布尔-沙卜(aji - iburu -shapu)的由来。行列道的尽头是巴比伦城墙八扇大门中最重要的一扇——伊什塔尔门,用釉面砖镶嵌而成,色彩明丽,造型威武。修复后的城门于1930年向公众开放,展出地点在德国博物馆岛帕加玛博物馆。(见图6)伊什塔尔门同样是伊拉克政府多次向德国讨还未果的重要文物[1]。由此我们可以看到,《看不见的敌人不应该存在》其实是拉克威茨系列创作的名称,而且名字的来历与“拉玛苏”的来历并无直接关系。

不过也要看到,拉克威茨是一名在欧美工作的伊拉克裔艺术家。对“敌”“友”这一对相对概念的诠释是拉克威茨经久不衰的主题。最为人熟知的就是“敌人的厨房”,他先是在母亲的帮助下翻译了巴格达的食谱,并将其传授给美国公众,后来项目演化为由一辆满载伊拉克食物的餐车向芝加哥民众提供餐饮。围绕烹饪、餐饮这一人类社会共通的话题,引发欧美民众对伊拉克文化的关注,反思战争,并消解对伊拉克的敌意,达成与欧美精英媒体和主流民意和解的目的。同样,“存在”与“消失”也是拉克威茨创作的重要主题之一。总体而言,《看不见的敌人不应该存在》与其说是这一件作品的名称,不如说是拉克威茨创作理念之集大成者。

三、关于材料选择

对雕塑艺术而言,材料本身是无意义,只有材料被用于占据空间和塑造形象时才具有意义。黑格尔对此过程下过深刻的定语:“雕塑可用来塑造形象的元素是占空间的物质[2]。”随着艺术观念的演变,传统雕塑材料的青铜、石材已经发生了天翻地覆的改变,但其被用来表现“在空间中延伸的事物的秩序”和“观念性的事物的秩序”这一基本的内核不会改变。从这一视角下,可以对《看不见的敌人不应该存在》的制作材料——空糖浆罐头有这样几点新的认识:

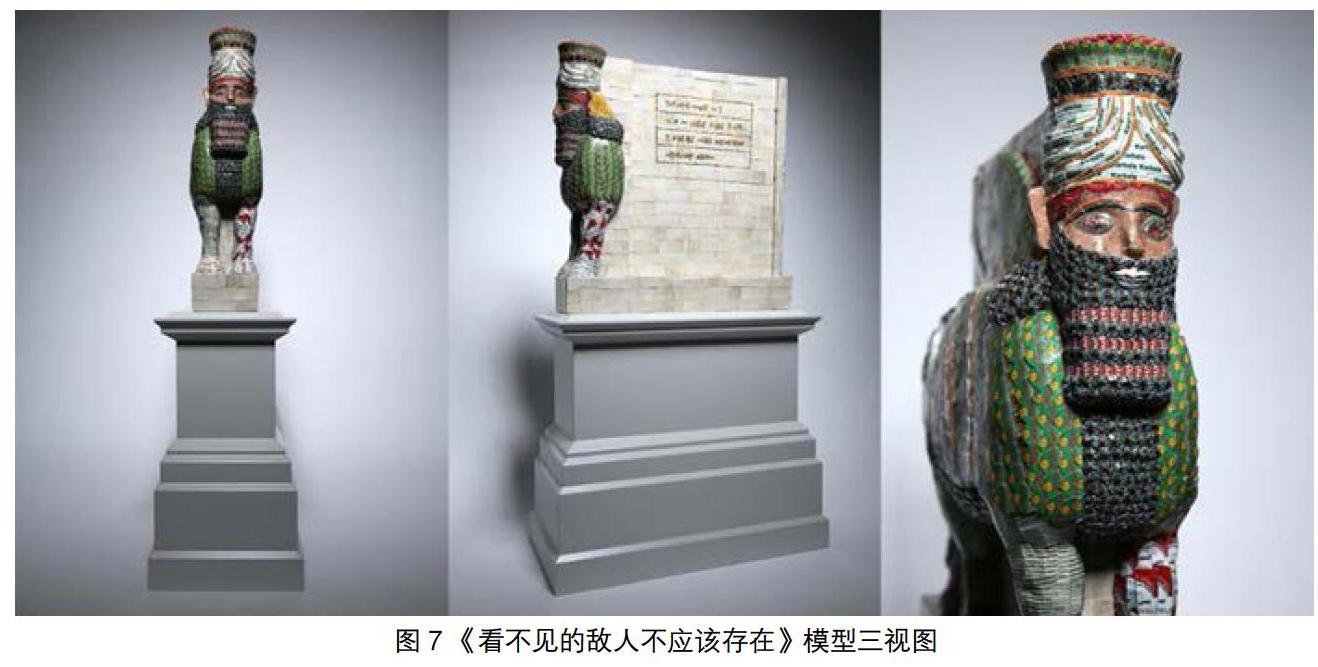

首先是雕塑材料的象征意义。从古至今,材料本身往往被赋予了超乎本身的政治、文化意义。无论是古罗马君士坦丁凯旋门从前朝建筑上借用的“建筑战利品”,还是以奥斯特利茨大捷中缴获的俄奥大炮融化而来的《旺多姆圆柱》的青铜原料,更不必说近年来以公众捐献的光盘为基本材料的生态公共艺术作品,都是如此。拉克威茨使用的伊拉克椰枣糖浆罐头本身的目的是纪念在战争中消失的伊拉克工业,(椰枣糖浆罐头产业一度是伊拉克在石油工业之后的第二大产业)罐头由作者在伊拉克各处收集而来更强化了这一象征意义。(见图7)

其次,这种由大量工业现成品为单一元素组合成的形式可以追溯到集合艺术,如费尔南德兹·阿尔曼(Fernandez Arman)创作的挂钟雕塑。阿尔曼用各种形状和颜色相近的现成物品进行拼接组合,以实现为自己的“声明”作注解的艺术目的。法国著名艺术评论家皮埃尔·雷斯塔尼(Pierre Restanyd)曾指出他的作品“形而上来看待工业技术下的现成品,尊重组合中的内在逻辑,是表现了一种堆积的美,这种美类似于诗人那种‘清单式的排列。”但相对而言,集合艺术往往并不追求对具象事物的表現。因此,《看不见的敌人不应该存在》(见图8)实际上更接近近年来流行的像素化艺术,即利用大量单一形式但不同颜色的基本元素,组合成具象事物,既有前瞻性又有怀旧功能,还为很多非雕塑出身的艺术家提供了进入公共空间艺术的手段,代表作是科普兰位于温哥华的《数字虎鲸》、凯勒位于纽约的《像素喷泉》等。对在创作中一贯坚持观念胜过技法的拉克威茨来说,这是一种适合的手法。糖浆罐头作为基本元素,从纯形式的角度看色彩鲜艳,并表现出了原作色彩斑斓的表面。

总体来看,将罐头作为基本材料对一件在户外展出两年的作品而言,从耐久性上能够满足户外陈列要求。同时,又在一定程度上消解了原作的严肃与恐怖色彩,带有一定稚拙感,更满足普通观众的欣赏品味。

四、从作者选择看项目走向

从“第四基座”项目开始的那一天,几乎每件作品都会在这样一个开放的实体空间与语境中遭遇激烈批评,不论是蕾切尔的《纪念碑》被讽刺为“马桶水箱”,还是葛姆雷的《一个和其他》遭到“人海战术”的揶揄。这一项目本身也在不断根据艺术化理想和现实政治思潮来调整自身。实际上,挑选拉克威茨,不能离开当下的欧美社会政治文化氛围和舆论导向。通过选择一位这样的艺术家,用对被毁文物的重塑来“置换”破坏行为本身的恶劣,转移对真正罪魁祸首的注意力,有效完成了舆论的转向和重塑。还有一点值得注意,近年来非欧美裔的艺术家在欧美艺术领域越来越崭露头角,如在建筑领域有重大影响的已故建筑师扎哈(伊拉克裔)、每年为古德伍德艺术节创作雕塑的杰德(孟加拉与缅甸裔)、创作《云门》的安尼施·卡普尔(印度裔)等。即使仅看“第四基座”项目,黑人艺术家殷卡·绍尼贝尔、女艺术家佛里奇等也来自传统认知中的非西方、少数族裔和弱势群体的定义[3]。因此,拉克威茨和他入选“第四基座”项目这一事实本身也有大背景的因素在内。

结语

综上所述,《看不见的敌人不应该存在》达到了作者的创作意图,即促使人们关注伊拉克文物遭受的浩劫甚至文化被抹除的危险。在主题上,延续了拉克威茨多年来努力的方向,在形式上糅合了集合藝术、像素化等多种形式,并有所创新,形式美感和尺度关系保持了“第四基座”项目一贯的水准甚至有所进步。最重要的一点是,挑选拉克威茨和《看不见的敌人不应该存在》,说明了“第四基座”项目向关注现实问题的转向趋势。英国艺术评论家马克·哈德逊(Mark Hudson)的评价十分中肯:“设计这件作品的目的就是为了让你思考。其最终的形象不会在元素综合的基础上有所升华,也不会让你产生梦幻般的震撼,如果拉克威茨的作品能够在未来两年使伊拉克及其人民的黑暗境遇(原词benighted本意为愚昧,也有赶路到黑之意)进入所有穿越特拉法加广场的人们心中,那么这将比它本来的目的更有意义。”

参考文献

[1]戴尔布朗.失落的文明丛书[M].南宁:广西人民出版社,2004.

[2]黑格尔.美学:第三卷上册[M]朱光潜,译.上海:商务印书馆,1982.

[3]托马斯·舒特,马克·奎恩,凯塔琳娜·弗里奇,因卡·索尼巴尔.第四基座[J].公共艺术,2013(03):82-83.

王鹤

天津大学