“晒上海”十年探索:中国原创设计师寻找精神独立之路

摘 要 通过十年的沉淀和经验积累,“晒上海”已经成为设计行业的现象级展览,从策划到对作品的解读,都能够为国内原创设计行业发展提供较强的参考价值。而“晒上海”的发展之路究竟是作品去向商业化,还是通过保持作品概念化风格来维护设计师精神独立性,是值得研究的命题。在对“晒上海”核心策划者、设计师和学院派专家访谈基础上进行内容整理,试图梳理出“晒上海”发展脉络,解读历届“晒上海”呈现的策划主题和作品内容,分析该展价值,为探索其后续发展路径打下基础。

关键词 “晒上海”;晒友;原创设计师

引用本文格式 莫娇.“晒上海”十年探索:中国原创设计师寻找精神独立之路[J].创意设计源,2020(2):9-14.

Abstract After ten years of precipitation and experience accumulation, Shanghai Show has become a phenomenon-level exhibition in the design industry. From the interpretation of planning to works, it has a strong reference value for the development of domestic original design industry. It is also worth studying whether the development of Shanghai Show is the commercialization of the work or the maintenance of the designer's spiritual independence by maintaining the conceptual style of the work. Based on the interviews with the core planners, designers and academic experts of Shanghai Show, we tried to sort out the development context of Shanghai Show, interpret the planning themes and works presented in previous Shanghai Show, and analyze the exhibition. Value, laying the foundation for exploring its subsequent development path.

Key Words "Shanghai Show"; show friends; original designer

“晒上海”是由一群在上海工作的原创设计师发起,每一届选定一种材料,以上海文化符号、行业新趋势、社会热点作为参考制定设计主题,形成一个有趣且值得思考的概念,聚集一批设计师进行实物创作设计,并进行展示的展览。從2009年第一届至今,“晒上海”以这种“命题作文”的方式持续举办了十余年。来自不同领域,被称之为“晒友”的原创设计师,根据“命题”在“晒上海”自由创作。这些设计作品不只是情绪的宣泄,在传达对主题的理解与设计寓意的同时,以实物作品为载体传递其价值观,引发人们对设计本身的社会价值的思考,向大众传播设计意识[1]。

一、偶然的缘起:世博锻造新物种

2009年初,上海世博会筹备工作正如火如荼地展开。此时,中国原创设计发展也进入了高歌猛进的时期,其中,侯正光、丁伟、刘传凯、王杨、刘力丹等一批毕业于国内专业设计院校,或海外学成归来,在上海打拼事业的设计师已经在行业内展露头角,获得了诸如红点奖、IF等国际设计大奖,逐渐进入大众和媒体的视野,影响力日益提升。上海世博会特许产品办公室找到了这些设计师,希望他们为世博特许产品的开发做一些贡献。二十多位设计师响应号召,联合策划名为“晒上海”的展览。该展览旨在用设计师特别的专业视角来展现对上海这座城市以及海派文化的理解,让产品说故事,用概念化的设计引导观者细细品读。

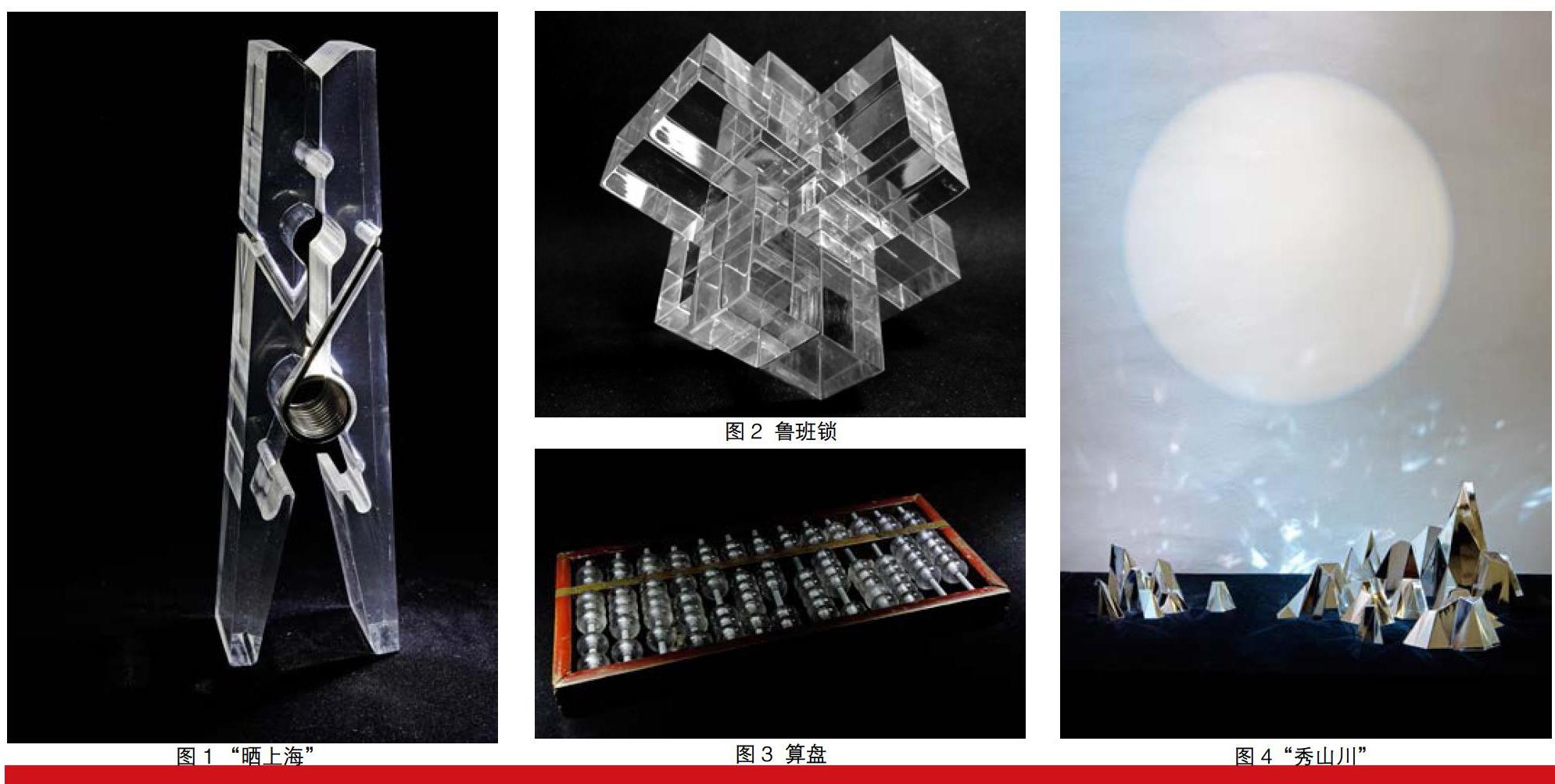

虽然,由于种种原因,世博会项目并未做成,但展览策划却催生了一批优秀的设计作品。其中,侯正光的嵌入普通夹子东方明珠轮廓的“晒上海”(见图1)成为“晒上海”主体设计活动的主视觉。丁伟提取上海不同年代文化符号而设计的“百年上海”胶带、暗合上海重大市政项目的“磁悬浮”式储蓄罐,刘力丹打造的充满怀旧色彩和戏谑意味的哈哈镜、玩转谐音和各种寓意的“透、融、发、虚”麻将摆件,胡文杰寓意大于功能的“老上海”手表、杨文庆的“一爿香的时间”,都是设计师从自己的视角对上海某一段时期文化符号的提取。而刘传凯的“上海微风”将上海具有历史代表性的地标建筑以折扇形式表现,兼具折扇本体功能,至今仍是热销的上海文旅伴手礼之一[2]。

在策划过程中,“晒上海”这个全新的展览物种由此诞生。所有作品和对作品、主题的解读和批评本身构成了“晒上海”的意义。来自不同领域的设计师组成的策划团队发出了“晒上海”的宣言:“设计师最核心的价值就是他的独立性”,这也是“晒上海”的发起精神。居于上海的不同领域的一线设计师每年都会设置主题,做完全主观的、独立的设计研究,最终以“实物”的形式呈现,称这个“实物”为“产品”,是因“产品”的定义因人而异,其意义不局限在个人情感的宣泄与表达,而是有期许的实验设计的集体行为,期望这群微小的个体发出的合音能够产生一些共振。因此,我们用“晒shine”为名,意在“闪亮,照亮”,让我们一如晒太阳一般自由的晒设计吧。

在商业逻辑大行其道的社会之中,这群设计师以“晒友”独立和批判的姿态“挑战商业霸权”,借由新物种——“晒上海”平台,对业内新材料、新趋势进行尝试和探索,对社会所呈现的问题进行思考、解读和表达,开启了寻找群体的自己和个体的自己的路径。

二、探索新命题:所见即所得

自创立之后的三届,“晒上海”处于试水探索阶段,主题选择源于“晒友”对日常工作的思考和所见,在“偶然”中产生。第二届晒上海(简称“晒二”,以下以数字类推)的主题为“平凡的非凡”。这正是策展人侯正光等一批设计师在日常工作中考虑的问题。就像Jasper Morrison所言:“那些真正让我们生活变得不普通的通常是那些最不引人注目,不为努力抓取人们注意力的‘普通产品,一旦让这些融入我们生活的产品消失,我们将无所适从,这些东西就是‘super normal[3]。”此时,包括侯正光、丁伟、刘传凯在内的核心“晒友”,希望能改变行业内普遍为设计而设计,为市场制造无节制的刺激欲望的现状,让设计回归本质,让人们发现“平凡”的产品内在的“非凡”光辉。戒骄戒躁,勿谈创造,只求发现。“晒二”跟随主题所选取的设计材料为“日用陶瓷”,意在表达其本身的普遍與平凡。

2011 年,“晒三”所选用的材料为“人造水晶”,缘起于“晒友”丁伟在其主导的“设计立县”项目中,接触到一家县级制造企业的水晶材料。但因为各种原因,在“晒友”们具体捉刀的过程中,原定的水晶材料被有机玻璃所替代,遂策划团队将主题命名为“真实的谎言”。从莫娇设计的东方明珠造型的餐盘盖“海上星”,到以中国传统精华的鲁班锁(见图2)、算盘(见图3),其寓意看似复杂但很有规律,时刻保持透明的民主,材料看似华丽,实质易碎,也寓意“晒友”突破设计问题本身,将目光转向对社会问题、价值取向、生存规律等命题的讨论,揭示谎言,直面真实。

2012 年,“晒四”展览名为“不朽”,所用材料为不锈钢,也是缘起于“晒友”接触到专注于提供各种特型不锈钢材料的供应商。以“不锈钢”这种廉价材质来承载设计师一贯追求的永恒好设计“不朽”,“晒友”进行了各种尝试。一批“晒友”结合山水诗意设计的“秀山川”(见图4)、书法茶道“永字八法”、云朵淋浴,赋予了冷硬不锈钢材质另一种“柔软”的质感。胡文杰的“大钢牙”开瓶器与王卓然的“钢丝方便面”相得益彰的诙谐调侃了不锈钢材料的特点,也重申了各自对实用设计和艺术观念的追求。值得一提的是,此次加入“晒友”群体的张周捷,以微建筑概念,从计算机程序随机生成的结果中筛选出一把三角椅。先锋设计师的加入使得“晒上海”寻找设计师精神独立之路走得更加坚定。

三、争议中前行:吸收新血液

通过四届“晒上海”的摸索,整个展览的流程和模式业已成型。每一届展览开始前,设计师们通过多次“头脑风暴”,确认展览主题和材料工艺。一方面,他们根据既定的材料供应商,对材料特征、属性、意义等进行分析,在三四个月内,挖掘材料不同于其在日常生活呈现的另一种可能;另一方面,这也包含了“晒友”们对各类热门行业、社会话题或者问题,以及技术趋势的思考。从内容和“晒友”两方面,不断有新鲜血液加入到展览之中。

2013 年,在设计创新行业对3D 打印技术热烈讨论之际,“晒上海”通过一场“虚构”主题的展览,率先利用3D 打印技术,展示和检验了此种技术手段。但命题要求将竹子这种传统材料与3D 打印成果结合,以林琮然设计的文竹山水为代表,(见图5)自然生长的非标材料与最新科技层叠打印出的标准配件“适配”,不仅增加了作品创作的难度,也带有对新技术热度过高而产生的浓郁的批判和反思意味。

2014 年的“晒六”,材料是由杜邦公司提供的可丽耐,展览名为“信·物”。古之“信物”皆有渊源,本身贵重。如今,用现代设计手段演绎有关信念和人际的古老命题,面对集木、石、亚克力优点之大成的人造材料,从“海上星”系列的LED灯(见图6)、“汗雪”自行车(见图7),到“止水”(见图8)茶盘、“月亮代表我的心”香插,“晒友”在作品中展现出了要将其用到极致的创作冲动。

在这两届“晒上海”展览里,一方面,“晒友”的个人风格在群体中表现得越来越明晰。除去张周捷一贯从程序生成筛选设计方案不谈,核心策展人侯正光始终在揭示、评论和反思社会各种现状,也在作品中以月等元素寄情山水;莫娇的设计一直不离东方明珠的轮廓;杨文庆之前的作品通常是和记忆有关,但在之后则以自行车载体尝试各种材料制作的可能;杨继东的作品无论是形式还是精神内核总充满了江南情调。而刘传凯,被认为无法摆脱一个纯正工业设计师身份的束缚,在充满寓意的作品中植入功能主义的影子,实际上,他也是一直力主让概念化的作品尽可能进行商业化量产的一位“晒友”。另一方面,“晒友”内部的争议也越发明显,“保持展览作品概念化”“力主让作品具有量产可能性”,两种观点在“晒上海”内皆有其支持者和践行者。但作为具有公益性质和组织架构较为松散自由,暂无专人经营的展览,“晒上海”究竟选哪一条道路,仍是一个需要探索和不断试错的未知数。

四、独立与反思:定为一种基调

虽有团队内部的争议,在运营和宣传方面也似自娱自乐,但展览的策划思路、流程、寻找供应商、邀请新“晒友”加盟等各方面,虽无成文明晰条款,但总体日臻成熟。每一位参与的“晒友”在主题之下都会自主把握创作方向和概念,行业背景、创作风格各不相同,不同设计思考,使展览内容具备了丰富性和独立性。同时,“晒友”的集体讨论、意见分享、独立研究,以及对主题、概念、作品的批评,共同构成了“晒上海”展览的存在价值。在上海成为国际设计之都、创意设计被提到城市建设高度之后,经历“七年之痒”的“晒上海”已经成为一个较有知名度的行业现象,得到社会其他行业的关注,其精神的独立性和批判、反思的基调受到肯定。在2016年“老饕”、2017年“众乐乐”,以及2018年“别急”主题之中体现得较为明显。

“老饕”主题诞生源自于外滩五号的邀请。此时,另外两种风潮也对本届策划产生了影响,一是《舌尖上的中国》系列纪录片在国内持续引发人们对饮食的关注,“晒友”中也不乏“吃主儿”,对饮食,他们始终饱有热情。二是让传统手工艺回归日常生活成为社会热点。基于外滩五号高档餐厅云集的环境,基于景泰蓝制作的珐琅技艺设计食器的“老饕”主题应时应景[4]。在“老饕”作品中,设计师大力简化传统掐丝珐琅的工艺,尝试以蚀刻打造相关作品,大大提高了珐琅作品的制作速度,使得“旧时王谢堂前燕”有了“飞入寻常百姓家”的可能。而作品群体本身也包含了对及时行乐以及饮食文化“食不厌精脍不厌细”的新思考。

从某种意义上而言,“晒九”的“众乐乐”则是“晒友”们与上海民乐厂的一次跨界合作。虽然懂音律、会弹奏的“晒友”寥寥,但基于对手工艺、材料和功能的专业理解,作品仍让人耳目一新。以蟒蛇皮作琴膜并侧插琴轴的拨浪鼓“鼓歌”;将木琴琴键镶嵌于桌面谐音于“喝喝茶,弹弹情”的茶桌;用制作古筝的方法为猫咪制作可以演奏的猫抓板;选取敦煌的鸣沙山、月牙泉的轮廓,打破常规琴码的形状,以不对称的曲线弧面制造动感的“雁北归”;造就古筝新识别形象的“悬·弹”,都是其中可圈可点的作品[5]。“晒上海”第一次与上海本地特色产业发生交集,以设计师视角对传统手工器乐进行反思、梳理和改造。虽然作品量產可能性不大,但为传统物件制造开创新路径做了有益的尝试。

而在“别急”主题之中,“晒友”的独立性和反思基调表现得更为突出。此次展览的支持方是上汽别克,“追求速度”也是现代快节奏生活的一个符号。针对这两点,设计师们反其道而行之,以汽车碳纤维为材料,从其品牌名中取“别”字,以“别急”谐音命名主题,寓意回归慢生活的理念[6]。传统交通工具元素出现在“别急”之中。比如,王杨设计的摇摇马,灵感来源于上海民谣“摇啊摇……”。还有侯正光设计的“飒露紫”,(见图9)灵感源于设计师幼年时常去西安碑林时看到的“昭陵六骏”浮雕的“飒露紫”,承载着设计师童年记忆,以及对旧时慢节奏生活的怀念。同时,将“飒露紫”制作为兼具置物架功能,可供大人孩子同时骑乘的大型木马,也包含设计师对材料新场景应用和对家居设计全新打开方式的探索。刘传凯为学步前儿童设计的儿童滑步车自行车(见图10)创下2.8公斤的超轻记录,即将于2020年中面市。徐公伟设计的“飞镖”笔灵感来源于电影《让子弹飞》,表达出慢慢品味生活中点点雅趣的观点。

五、学院派助力:期待新突破

2019年,“晒上海”的主题是以杜邦Tyvek为材质的“小强”。随着“二孩潮”的来临,孩子教育问题备受社会关注,“小强”正是切合当下焦点,旨在关注儿童学习和生活相关的问题。

除了经过一年的打磨,实物作品即将面世之外,对“晒上海”来说,更重要的变化是,原先的策展核心发生更迭,以老“晒友”之一、同济大学设计创意学院青年教师莫娇等人为核心的新一代“晒上海”策划主理团队,将负责运营整个项目。到目前为止,“晒上海”的“晒友”团队设计师规模达37人,涉及材料和工艺达20种之多,已在20个城市和地区举办展览50场①。之前积累的经验形成的一系列新规则在新一代核心团队的主导下得以明确:保持参与活动的设计师和设计的独立性;保持一年一主题、一种材料,一家合作企业的模式;更多关注社会问题,以设计和物品创造更加美好的生活;建立工作小组,负责作品整理,定期推广;争取国家或设计艺术基金支持,资金用于推广及控制出品的质量;寻找合适场地做永久展馆;同时,控制每一届参与的“晒友”数量,使得平台组织架构得以紧凑和富有组织性。

同济大学设计创意学院作为展览的主办和支持方,将在经费、展览场地、供应商、制造商接洽等方面给予“晒上海”一定的支持。同时,在提升“晒上海”的站位高度,对这一现象级新物种进行理论性梳理、归纳和提升做出努力。

结语

十年待升华,探索在路上。“设计是人类不被毁灭的第三种智慧”[7]。“晒上海”自2009年创立至今已逾十年,作为一项设计师团体自发而形成的公益设计行为,其以创意推动新材料、新工艺在设计中的应用为需求,做出前瞻性研究,通过展陈方式自设计业内向外,引发公众对产品设计和社会命题的更多思考。从设计师全体内部碰撞、动态合作,到与材料供应商和制造商直接接触,与各地观众“零距离”沟通,从设计本源出发,回归设计之本。作为“晒友”的设计师们用单纯而主观的方式反思设计,在商业社会寻找精神独立之路,取得了被全社会认可的可喜成果。

但是,在十余年经验积累之后,“晒上海”是否能突破既定模式,找到可持续发展的新出路也备受关注,寻找新出路也被提上了议事日程。正如同济大学设计创意学院院长娄永琪所说的,“晒上海”本身完全具备成为IP的潜质。在进行理论升华之后,团队之中作品“商业化”“概念化”两种声音和方式也可殊途同归,就像国际上一些先锋的设计流派由一批设计师自发形成一样,“晒上海”有希望由现象项目升级为设计师流派和理论思维先锋。随着上海作为国际设计之都地位的提升、格局的提高,以及对原创设计支持力度的加强,“晒上海”提高自身站位高度,完全可以成为行业实践和思考前沿的阵地。

本文内容是通过对娄永琪、侯正光、丁伟、刘传凯、刘力丹、杨文庆等专家与“晒友”的访谈整理而形成。

注释

①数据由“晒上海”策划组提供。

参考文献

[1]王卓然 .“晒上海”概念设计展的价值研究[J]. 装饰2015(4):132-133.

[2]莫娇.林中有奇葩——“晒上海”五年关注城市[N].新民晚报,2014-01-18.

[3]丁伟.放大的设计 [M]. 北京:中国建筑工业出版社,2015:300.

[4]太平洋家居网 . 自由晒设计 “晒上海”概念设计展启幕 [Z/OL].https://sheji.pchouse.com.cn/178/1789694_all.html.

[5]佚名.敦煌”助力第九届“晒上海”概念设计展[J].乐器,2017(10):96.

[6]佚名.别集——第十届晒上海概念设计展开幕[Z/OL].[2018-12-29].https://www.sohu.com/a/285528001_299865.[7]装饰.设计是人类不被毁灭的第三种智慧[Z/OL].[2011-2-21]http://www.izhsh.com.cn/doc/52/1045.html.

莫娇

同济大学