强与弱人工智能艺术架构开凿(三)

按:“科技奇点艺术”研究是建立于当今前沿科学、未来学、奇点学的基础上,对未来艺术在科技奇点冲击下的观念、形态、材料等演变进行论证、思辨和预测。此探求将涉猎强与弱AI艺术、颠覆性的生物艺术、万能的纳米艺术、无界面的虚拟艺术、4D智能打印艺术、智能材料艺术、智能建筑艺术和智能穿戴艺术等多个领域。

在生物智能和非生物智能将要融合的语境下,人类生命体架构以及人类文化艺术的审美内涵与创造力都将面临挑战与重构。借助《画刊》专栏,笔者渴望与艺术界朋友分享“未来指导现在”和“指数”思维方式,每篇科技奇点艺术短文力求演绎一种崭新的未来艺术观念、形态和案例,简练而不累赘。且诚心期待大家协同切磋、与世推移。(谭力勤)

弱向强AI艺术的拓展特质

弱AI正全方位地、逐渐地向强AI方向拓展,而AI艺术也随之从弱向强AI艺术倾斜过渡。此时探讨过渡过程中所显露出的艺术特性,也许是件既刺激又挑战之快事。

整体而言,弱向强AI艺术的拓进会紧密地受到AI技术之约束。尽管艺术家能借此平台创作AI艺术,但不能独自发明和创立新型科技种类。为此,在弱向强AI艺术倾斜过渡阶段,科学型艺术家卷入AI艺术创作的现象非常自然,且不少人爱说:“科学家就是艺术家,艺术家充当科学家。”

作为艺术家的笔者,仅能从艺术的视角来认知判断AI艺术的拓展特色,不妥之处,敬请科学艺术家和艺术科学家多多匡正。

1.智能机器人艺术的开拓特征

智能机器人艺术是弱向强AI艺术拓展过程中的主体呈现框架之一,也代表了AI艺术的主流扩展。而大数据集储下的高速反馈和自主跟进,深度学习AI、情感AI、对抗生成AI等指数应用发展,也从多方面凿宽了AI艺术探讨的深广层面。

深度学习·自主制作

弱AI技术的早期触发始于简单的模仿写生,阿法狗零(AlphaGo Zero)瞬间“自学成才”后,智能机器人艺术便从“素描写生—图片重构”转为“自主深度学习、认知与制作”,呈现出弱向强AI艺术拓展过渡的初期雏形。

法国Obvious团队的AI艺术作品和笔者任教的美国罗格斯大学的“AICAN”,是深度学习AI 与“自主”创意合作的重要AI艺术典型代表作。虽然,“生成式对抗性网络”和“循环神经网络系统”等技术都能使AI通过深度自我学习多向选择生成艺术品,但此过渡弱智能的AI还没有赋予完整的自主性情感、想象力和意识。

其次,人类与AI在艺术创作中的对抗又平衡的当代特征,可视为未来艺术掌控权争夺的前兆。诚然,有限的人类生物智能很难对抗非生物智能的指数递进,而更佳的方法是人类和AI相融合,如不能击败它们,就加入其中。

情感语言·敏感反馈

要达到像人类一样的强智能,就须拥有情感意识和表情语言,在弱向强AI艺术转化过程中很难逃过此关。目前,弱AI的表情和语言表达主要依靠庞大的数据库,可以跟踪真人面孔,进行注视和识别,并在敏感反馈语言的基础上从而转换为相对的数据脸部表情。

“胡椒”作为世上第一部情感机器人,由日本软银公司(Softbank Robotics)2014年设计开发,但它只是一个简单的对人类情感转换反应的机器人。大卫·汉森(David Hanson)公司的汉森机器人(Hanson Robotics)创造了机器人索菲亚(图1),索菲亚的皮肤是由专利硅制成的,使人感觉更逼真;她还可以用近百个丰富的面部表情数据,表达不同语境下的情绪变化;索菲亚还可以进行简单的会话交流,就像一位具有语言思维的女性。

肢体行走·表演仿生

智能机器人的肢体行走与表演仿生既可由单机完成,也可由群机完成。前提是智能机器人本身需是主体表演者,其表演效果包含由智能机器人自创或由程序设计的机器人机械行为、影像、投影、灯光、观念、环境反响和其他视觉感受。除了智能行为表演,智能机器人在音乐舞蹈方面的“天才”也被很多艺术达人开发。

德国乒乓球明星迪莫·波尔(Timo Boll)2015年挑战了库卡(KUKA)机器人——玻璃杯音乐比赛(图2)。双方需比拼速度、精度、灵活性和音乐感受,最后以波尔先打破玻璃杯的失败告终。

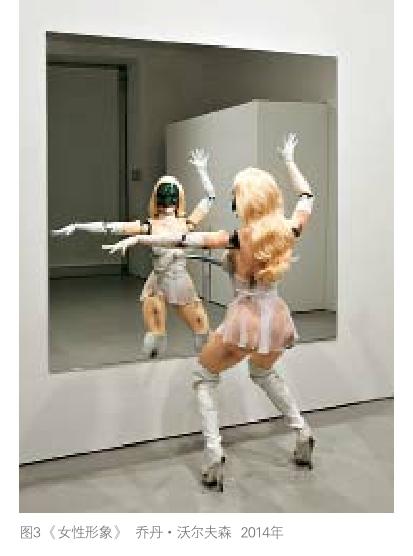

美国艺术家乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson)在2014年创造了名为“女性形象”的女性舞蹈机器人(图3)。该机器人能随音乐起舞,其身段和手指、舞姿如真人一般,栩栩如生、生动活泼。AI赋予了它惊人的生命力和美好的舞蹈韵律。

造型材质·超逼仿真

智能机器人的材质逼真就如绘画中的超级写实主义,亦称仿真仿生机器人。当然,它们也有表达能力和表情功能,但科学家们的注重点为它们的形体、皮肤、行为及与人类外貌的酷似程度。

日本石黑浩教授是仿真机器人领域的权威人物,他创造了许多日本社会名人仿真机器人。最有名的當属“克隆”自己的机器人,名叫“杰米偌德 Hi-1”(图4),意指“机械兄弟”。

中国科学技术大学在2016年研发出高颜值逼真机器人“佳佳”(图5)。它能与观众对话沟通,且具备细腻的皮肤肌理和丰富的面部表情,并能对用户的表情进行识别。中科大团队将继续对“佳佳”展开系列测试和研究,争取让“佳佳”快速成长为“完美女神”。

架构交互·自我组装

智能机器人与AI艺术的架构交互包括智能交互架构、架构智能自动化、智能组装设计、智能功能仿真工程等实用智能架构项目。

美国南加利福尼亚大学(USC)机器人研究中心沈为民教授长期进行模块机器人的研究,是智能架构机器人的先驱人物。他的研究是把机器人创建成像乐高模块那样(互相交换、随意拼接),称为多形态机器人(图6)。机器人每个方块架构都是智能的,能按想象任意组合,重新进行自我配置。

菲利普·贝斯利(Philip Beesley)在架構交互领域具有很大贡献,创作了 “活建筑”系列作品(图7),其概念在当代艺术和建筑中被广泛引用。

智能材料被打印出的二维平面物体,也能自动组合、安装、折叠、置换,而构成艺术家事先设计好的结构与形态。自愈修复材料也能在3D打印后实现材料的结构和功能恢复,从而提高架构艺术品的可靠性,并延长交互架构材料的使用寿命。

2.创作空间中的智能和虚拟

艺术创作空间将智能化和虚拟化。艺术家已在VR、AR、MR、智能、生态、网络空间中进行创作,将来也许能通过梦幻、平行和暗物质空间进行。智能虚拟与智能网络空间将很快变为日常艺术创作的重要组成部分。

艺术智能·空间重构

生存空间的智能进化,使艺术家同时存在于数个现实和空间中,这种变革给艺术家们带来了前所未有的创作机遇和动力。

在弱向强AI艺术过渡中,艺术家也许可利用纳米机器人、神经元感应技术和体验喷射器深入到人类精神和情感束中,体验他人的情绪、感受;同时拷贝与转载他人的知识技能,深入他人的记忆,并利用这种异常视角的感受和体验,来创作虚拟情感转换艺术。

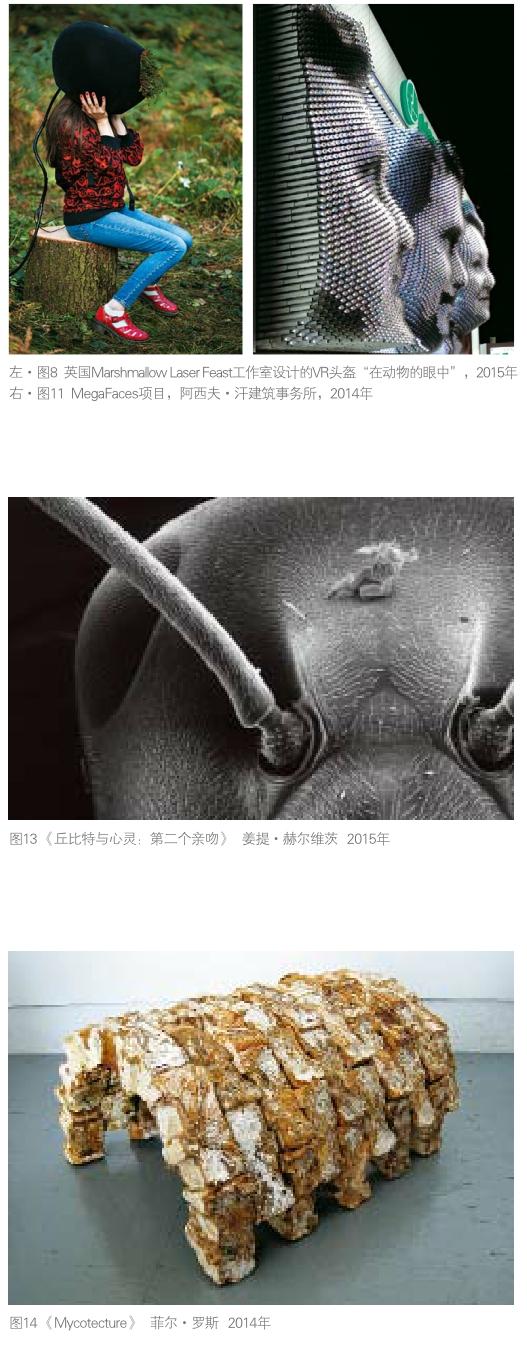

从杰里米·拜伦森博士(Jeremy Bailenson)著名的实验中我们可认识到,虚拟现实对人类的改变速度,将远远超过自然进化对人的改变速度,虚拟现实将会是人类活在未来的一种生活方式(图8)。网络游戏也往往能提供人们一种虚拟的控制感和满足感[1]。也就是说,艺术家可通过多重虚拟世界,来选择自己喜欢的创作模式,然后与虚拟生活互动来引导艺术生涯。

虚实难辨·主宰博弈

虚拟现实艺术与真实现实艺术之间的差距正不断缩小,生活与游戏艺术之间的界限将日益模糊,很难加以分界(图9)。一种超越现实/虚拟的艺术方式将介入艺术家的创作中。

在虚拟现实的艺术世界中,是艺术家主宰此世界,还是虚拟艺术世界主导艺术家,这是一个非常值得探讨的论题[2]。艺术家可生活在生物智能所制造的矩阵虚拟现实空间里,在此空间中,又是谁在主导一切呢?如果艺术家可选择并同时意识到自己是生存在虚拟世界之中,那艺术家能主导自己的创作行为吗?

智能空间·人机互动

智能空间中的人类与AI交往发展,将由目前的弱AI纯机械物理交互、传感器交互、脑波交互、虚拟交互向强智能神经元交互、纳米机器人交互、情感意识交互方向逐渐更替。

艺术家通过Kinect、Leap Motion、Tobii等技术,以及各类语音情感捕捉技术,来识别肢体动作、手势、姿势、面部表情。在此基础上,创作出人与机、人与物、人与人、机与机、物与物之间的智能交互艺术,使艺术空间更智能、更变幻、更直接、更置换、更自然和更融入。

位于耶路撒冷瓦勒罗广场(Vallero)路边有几处大型花朵装置(图10),它们看上去像被晒蔫了一般耷拉着脑袋,但当行人从下方经过时,巨大的花朵会慢慢展开,仿佛吸取并扩展出人的张力。

2014年索契冬奥会的“MegaFaces”项目就是一个数字化的脸孔体感交互装置(图11)。体验者的3D扫描数据转发到智能幕面内, 幕面便自动变得立体、进行伸凸,显现出大型的三维人脸模型。它是由伦敦建筑师阿西夫·汗(Asif Khan)构思,并和iART设计工作室合作的产品。“MegaFaces”幕面由11000伸缩缸执行驱动,每一伸缩缸致动器可被单独控制,并在其尖端用含有RGB-LED的半透明球体承载。

脑机接口(BCI)人机交互方式的近10年兴起,很多艺术家都在倾力尝试。BCI力求在神经系统与AI设备之间建立直接交流和控制的渠道,艺术家可以直接通过大脑来表达想法并操纵艺术创作,而不需要语言或者具体行动。

3.工具材料拥有AI和生物智能

艺术家与设计师使用的工具材料在科技智能的碰撞中,已迎来革命性的蜕变——即技术智能和生物智能的双重具备。

工具材料·智能反馈

工具材料的智能反馈主要来自与外界各种生物或非生物的智能互动,并变换雕塑的大小、色彩、形状和移动的时间。艺术品本身(智能材料、智能架构、AI和生物技术等)将拥有技术智能和生物智能。具体而言,建筑、设计和纯艺术创作中的金属、陶石、纤维、树脂、液态等材料,甚至包括所有笔刷、油墨、颜料、画布都将演变为智能和生物化。它们可根据环境、气候、声音、光线、电波(生物和非生物的)、生物信息、感应反馈等,而进行自主创作、改构、修复和重塑。

中国科学院刘静博士发明的液态金属机器(2016年),完全摆脱了庞杂的外部电力系统,从而向研制自主独立的柔性机器迈出了关键的一步,同时给艺术家们提供了一种多变性可控的液态金属材料(图12)。近年,北京好几家艺术院校也正与刘静博士团队合作创作和设计艺术品。

材料智能·纳米设计

纳米艺术家对纳米物体元素和结构美的实验和探讨已步步深入。纳米世界的材料结构美是纳米艺术中微观美感的核心部分之一。不可视纳米建构中的可视性,可视纳米建构中的不可视性,这种矛盾又统一的现象是纳米结构美的内涵。

南非纳米艺术家姜提·赫尔维茨(Jonty Hurwitz)擅长纳米雕塑(图13),他利用德国卡尔斯鲁厄理工学院的纳米3D打印机与双光子纳米技术,10个月内创作了一系列超纳米雕塑“信任”系列,获得吉尼斯“最小人体雕塑” 的世界纪录。

智能结构·柔性设計

紧随生物操纵技术和掌握生命结构知识的普及,柔性的生物设计已渗入到设计界,设计师超越模拟,将生命融入设计。诸如:活体机械与生物建筑、生物用品与家具、生物雕塑与打印、生物编织与穿戴、生物环境与能源、基因生植物进化、基因食物与微生物培育、DNA电脑与存储、生物发电与导体、生物器材与医疗、生物乐器与DNA音乐,乃至生物游戏与生物动画等。

美国著名生物艺术家菲尔·罗斯( Phil Ross),通过野生蘑菇和蘑菇真菌的研究来了解生命和环境控制,以此生物设计探索人类技术和生存环境之间的相互关联。他的作品是由活真菌细胞的培养基创建的,一旦蘑菇真菌生长完成并干燥固形后就变成了一种轻巧坚固的材料。罗斯利用这种技术创作了一系列再生资源砖建筑和真菌艺术家具(图14)。

结 语

人工智能艺术在“科技奇点”的冲击下将持续蜕变,不可逆转。就智能而言,AI艺术可列为弱AI艺术、强AI艺术、超级AI艺术;就功能来论,AI艺术又可分为刺激反馈AI艺术、记忆呈现AI艺术、心灵交互AI艺术、自我意识AI艺术等。

弱AI艺术生成过程中目前不完全拥有生物情感、想象力、独立判断意识和全方位认知功能,它的判断、反馈与随机选择大多建立于艺术家事先设置好的程序命令基础上。强AI艺术具有生物智能和非生物智能的创作与思维特征,也具有等同人类生物智慧和接近人类的情感、想象力和自主判断意识。而所谓的超AI艺术就是远远超越人类认知智能的艺术。

智能机器人与智能交互艺术、生物生命与仿生构建艺术、多/无界面的VR艺术、智能穿戴艺术、智能生态能源与食物艺术、不可视的微/纳米维度艺术、4D智能打印艺术、智能材料与建筑艺术等,都可归纳进目前弱AI艺术的探索范畴,但它们都已全面呈现出向强AI艺术倾斜的特征。

智能机器人艺术是弱向强AI艺术拓展过程中的主体呈现框架之一,深度学习AI、情感AI、对抗生成AI等指数应用,从多方面凿宽了AI艺术探讨层面。艺术创作空间将智能化和虚拟化,艺术家已于VR、AR、MR、智能、生态、网络空间状态中进行创作。建筑设计和纯艺术创作中的工具材料在科技智能的碰撞中,将拥有技术智能和生物智能的双重特性。它们将能接受和输出感觉、情感、认知和判断,并能自主创作、改构、修复和重塑。

科技奇点时代的强弱AI艺术的拓展,带给艺术家的挑战是颠覆性的。从生物生命属性、物理材质架构、环境时空行态、意识认知层次上,将深度解构与重构以人类中心论建立起来的艺术架构和审美意识。

注释:

[1]巴塞罗那大学(Universidad De Barcelona)游戏正面效果和虚拟化身经验项目:www.theguardian.com,2014-11-20。

[2]信仰中,上帝创造了人类;现实中,人类创造了虚拟现实。如虚拟现实可以主宰人类,那它又是否可能主宰创世者?许多论题有待科技奇点哲学家和伦理学家去回答。