看律师表现:法律电影之钟意

张万洪

法律题材的电影,没有超级英雄,更没有酷炫特效,但是却往往能在各大电影颁奖礼中斩获桂冠,在不动声色中展示伟大不凡。

美国的法律题材影片,一直是国际影视文化不可或缺的组成部分,其对法律和法律人的思考与批判给法律界带来了极大的震撼和帮助,剥脱开主旋律的渗透和政治色彩的左右,更加着重于阐释社会法律问题和更深层次地剖析人性,直达法律人的内心世界,引发社会民众的共鸣。

当法律遇上电影——大荧幕呈现法律魅力

20世纪30年代至50年代,伴随着有声电影的出现、电影技术的改进以及世界格局的变迁,电影工业的重心从欧洲转移至美国。随着美国片厂制度(Studio System)的发展,从无声电影时期延续下来的电影类型得到了新的表现因子,从而形成了稳定的类型:歌舞片、喜剧片、恐怖片、社会问题片、黑帮片、战争片等。

与此同时,在电影史学家笔下,将与“法律相关的电影”称为一种类型并非惯例。不可否认的是,电影市场的确存在不少影片聚焦法庭庭审过程、法律案件或者法律从业者,从而形成了较为固定的叙事与美学风格,所以法律电影可以被称为一种类型电影或亚类型电影。

回顾电影史,法律电影除了在奥斯卡金像奖上表现不俗,也赢得了欧洲三大电影节即意大利威尼斯国际电影节、法国戛纳国际电影节和德国柏林国际电影节的青睐。尤其是在聚焦政治和社会问题的柏林电影节上,法律电影多次勇擒金熊奖。

提到法律电影就不得不提美国,美国是世界上拍摄法律电影最多的国家。比利·怀德(Billy Wilder)、约翰·福特(John Ford)、弗朗西斯·科波拉(Francis Ford Coppola)等知名美国导演都曾涉足法律电影领域。观众熟知的知名演员格利高里·派克(Gregory Peck)、亨利·方达(Henry Fonda)、阿尔·帕西诺(Al Pacino)、汤姆·汉克斯(Tom Hanks)都曾多次在法律电影中塑造经典的银幕形象。

法律电影作为法律文化和法律制度的艺术表象,是剖析区域法律文化、法律制度的重要文本。20世纪70年代,“法律与文学”(law and literature)运动在美国滥觞之后,法律学者们对小说、戏剧的文本研究也逐渐延伸至电影领域。

美国加州大学洛杉矶分校法学院教授保罗·伯格曼(Paul Bergeman)和迈克尔·艾斯默(Michael Aismow)所著的《影像中的正义》(Reel Justice)一书汇集了75部经典法律题材电影,该书翻译为中文后,促进了我国学者对“法律与文学”和“法律与电影”领域的关注。

此后,徐昕教授主编的《影像中的司法》以及笔者与程骞博士所编的《缤纷法影:美国电影中的法律》等书,也参与了对法律电影的讨论。这些书中列选的法律电影至今也是研究者和法学院学生了解美国法律文化、制度的一扇窗口。

上述著作的编纂体例均为撷取若干影片,逐一剖析。接下来,笔者拟选取美国律师制度中的职业伦理、法律援助等几个主题,在每一主题下分别用若干电影为素材,检视电影是如何呈现这些主题的。

>>古典主义的美国电影中,律师常常被刻画为英雄形象。例如影片《杀死一只知更鸟》中由格利高里·派克扮演的律师芬奇是一名小镇律师。 作者供图

英雄抑或魔鬼——美国电影中的律师职业伦理

如果说“法庭电影”(Courtroom Drama)是法律电影的核心,律师就是整个法律电影类型的中心——他们或是关键情节的推动者,或是电影直接刻画的对象。

古典主义的美国电影中,律师常常被刻画为英雄形象。例如影片《杀死一只知更鸟》(To Kill a Mockingbird)中由格利高里·派克扮演的律师芬奇是一名小镇律师。在种族歧视盛行的美国南方,他担任黑人青年罗宾逊的辩护律师。他坚信罗宾逊没有实施强奸,并为了罗宾逊的安全而彻夜守护他。

在庭审之前,主创人员就已经将芬奇律师塑造成一个近乎完美的人,为他在法庭上的精彩辩护做好了铺垫。比如,他在妻子去世后悉心照顾孩子——富有爱心;教育孩子不能打扰可怜的邻居——无偏见;雇佣并尊敬黑人女性——无种族歧视倾向;为无法支付律师费用的贫困村民免费打官司——有同情心。

该片通过芬奇女儿的旁白和视角,将观众的认同锁定在小女孩儿一角,观众和小女孩儿一起仰视着派克扮演的芬奇律师父亲。在长达40分钟的庭审环节,他以敏锐的细节观察戳穿了白人父女的谎言,虽然由白人男性组成的陪审团仍然判定黑人青年有罪,但芬奇赢得了旁听者(观众)的认可和尊重。

美国是一个律师立国的国度。托克维尔曾言:“美国的贵族是从事律师职业和坐在法官席位上的那些人。”要知道,美国《独立宣言》的主要起草者托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)的职业是律师,56位签署者中有25位律师。

法律电影将伸张正义、不畏强权、有勇有谋、反歧视、反偏见、为弱者代言的优良品质投射给了律师。例如《控方证人》(Witness for the Prosecution)中的刑案辩护律师韦菲爵士、《青年林肯》(Young Mr.Lincoln)中还未成为美国总统的青年律师林肯、《造雨者》(The Rainmaker)中受到民权律师鼓舞而入律师行业的鲁迪·贝勒等等,都是法律理想的践行者,披荆斩棘,维护了弱势当事人的权益。

这也暗合了20世纪五六十年代美国民权运动中律师的作用和形象——他们通过诉讼强有力地推进民权运动进程,在维护公共利益方面书写了浓墨重彩的一笔。

然而,当律师的服务对象不再是弱势、底层、无辜的群体而转为有罪之人时,律师的形象就从英雄蜕变为帮凶,甚至成为撒旦式的反基督徒,从受赞美的对象沦为饱受争议的讼棍。

随着社会运动浪潮的式微,种族、阶级、民权、女权等左派文化的消减,曾经肩负正义使命的律师在当代法律电影中跨入了新阶段,直面职业伦理和责任的拷问:当律师得知自己的客户为有罪之人时,律师是否还必须为当事人辩护?是否还应为了当事人利益最大化而尽保密、忠诚义务?

>>《十二怒汉》中12个陪审员在一个密闭的房间进行讨论,全片仅一个场景,后被俄罗斯、中国等多国翻拍,足见该片的魅力。 作者供图

与此同时, 《 魔鬼代言人》(The Devil's Advocate)、《律师事务所》(The Firm)、《朱门孽种》(Compulsion)、《豪门孽债》(Reversal of Fortune)、《桃色血案》(Anatomy of a Murder)等一系列电影都涉及该问题。

其中《豪门孽债》改编自哈佛法学院教授阿兰·德肖维茨(Alan M.Dershowitz)参与辩护的一件真实谋杀案。德肖维茨是O.J.辛普森案的辩护律师之一,一直强调律师为有罪当事人进行辩护的正当性。

在辛普森案后,他说:“就一个辩方律师的伦理而言,他应当尽力用所有合法的与合乎伦理的手段,让被告人获得无罪判决。他们不能够有其他的打算。他们不能将爱国心、公民的善良责任、宗教、性别或种族认同或其他任何的理念与承诺,看得比其当事人更重要。”

在《最好的辩护》中他提到:“我不会为了帮助一个杀人犯无罪开释而道歉,或是因而感到歉疚,即使我知道可能有一天我的当事人又会出去杀人。”在公共利益与私人权利之间,他毫不犹豫地选择后者。

但这两者之间的冲突,法律电影却无法如德肖维茨一样做出坚定的价值判断。电影不遗余力地展现这种冲突和张力,代表着电影的观点模糊,游走在实质正义和程序正义之间。

律师的“原罪”根植在律师职业伦理制度中,也源自一般道德与律师职业伦理之间的冲突。比如《魔鬼代言人》中凯文拒绝为猥亵女学生的当事人辩护实现了实质正义,但当事人的辩护权却受到了损害,凯文也因此被律师协会处分。

在改编自真实案件的《朱门孽种》中,乔纳森·威尔克作为辩护律师,亦是坚定的死刑废除论者。他以高明的辩术和策略,以有罪辩护避开陪审团的裁定,以精神病变作为酌情裁减刑罚的理由,说服法官放弃对两位芝加哥少年的死刑判决。但是那个无辜被杀的小孩儿、高明(昂贵)的辩术与审判结果之间的关系却时刻在叩问观众的心灵,使观众久久不能释怀。

应该说,律师职业伦理规则是被多数执业律师认同的核心价值和伦理,但在有些问题上,比如律师是应仅效忠委托人还是应更加关注公众利益,仍不时掀起人们内心的波澜和媒体的争论。

这导致了律师形象在电影中时而以英雄形象出场,时而在普通人的眼中展现出魔鬼的一面。

“比自由更重要的是平等”——美国电影中的律师帮助权

《杀死一只知更鸟》和《十二怒汉》被称为法律电影的两座高峰,它们曾同时入选了美国律师协会和美国电影协会评选的法律佳片,在法律问题阐述和电影美学方面都取得了很高的成就。

尤其是《十二怒汉》,12个陪审员在一个密闭的房间进行讨论,全片仅一个场景,后被俄罗斯、中国等多国翻拍,足见该片的魅力。一般认为,《十二怒汉》是讨论美国陪审员制度的经典文本,笔者却在这部电影中发现了一个隐藏的视角,即律师的作用。

片中由亨利·方达扮演的8号陪审员,对间接证据的真实性提出怀疑,驳斥杀人凶器难以获得的推断,为当事人据理力争时,部分其他陪审员拒绝思考以上问题,认为这是律师应该做的工作,而非陪审员的责任。

8号陪审员对这位未尽有效辩护职责的指定(court-appointed)律师提出了诸多质疑。他认为律师未完成辩护程序,没有进行交叉询问,让涉及案情真实性的很多细节被忽略。他推测这位年轻的指定律师认为这类案子既不能给他带来金钱也不能带来荣誉,辩护只是走走过场,没有“走心”,导致年轻的被告人在审判中身处险境。

1789年《美国联邦宪法修正案》(又名《权利法案》)第6条规定,在所有刑事诉讼中,被告人有权取得律师帮助为其辩护。依据该修正案,1932年的鲍威尔诉阿拉巴马州案(Powell v.Alabama)中,联邦法院认为必须为面临死刑的贫穷被告人免费提供律师帮助。

法院还进一步确定被告人获得律师有效帮助的基础是被告人的陈述权,如果不包括获得律师帮助陈述的权利,被告人的陈诉权就几乎没有实际意义,被告人可能无法获得公正审判。

电影《吉迪恩的号角》(Gideon's Trumpet)生动地展示了美国的刑事法律援助制度和刑事案件中被告人的律师帮助权。该片改编自1963年吉迪恩诉温赖特案(Gideon v.Wainwright)。

作为一名入室盗窃的犯罪嫌疑人,吉迪恩认为,法院在对他进行重罪审判时没有按照佛罗里达州的法律为其指定律师。基于此,他向联邦最高法院提出申请,请求撤销佛罗里达州地方法院对他作出的有罪判决。联邦最高法院认为佛罗里达州地方法院在该案中违反了美国第6修正案,并通过第14修正案中的正当程序条款推翻了州法院的裁决。

>>张万洪、程骞主编的《缤纷法影》 张纯摄

该案改变了美国被告人律师帮助权的适用范围,使得宪法第6修正案规定的律师帮助权适用于各州和联邦法院的重罪案件。宣告贫穷被告人在重罪刑事审判中享有律师辩护权是公正审判必不可少的基本权利,扩大了辩护权保障的对象范围。

该判决认为:“即使是聪明且受过教育的外行人,也很少掌握或者没有法律技巧,因此在诉讼程序的每一步都需要律师的指导。”1972年,律师帮助权在联邦和各州得到了进一步的发展,在阿杰辛格诉汉姆林(Argersinger v.Hamlin)一案中,美国联邦最高法院裁决,得到律师协助的权利不仅适用于受到重罪指控的州和联邦的被告人,而且适用于所有可能被定罪将入狱的刑事被告人。

律师帮助权是有效辩护制度、无效辩护制度等司法制度的基础,它逐渐完善的过程也是判例法克服政治惰性的注脚。律师帮助权还发展了公设辩护人制度。公设辩护律师是在美国领取政府工资,在刑事案件中为被控犯罪人提供法律援助的律师。

对于无力聘请律师的被告人,通过公设辩护人等制度寻求律师帮助。在当今美国有80%被逮捕的人需要公设辩护律师辩护。法律电影中常活跃着公设辩护律师的身影,获得2014年艾美奖新闻和纪录片奖提名的纪录片《基甸的部队》(Gideon's Army)将镜头对准了公设辩护律师群体。

导演波特(Dawn Porter)有过7年的律师生涯,拍摄对象是三个黑人公设辩护律师,他们拿着较低的薪酬,坚持为上百位请不起律师的被告人做辩护。该片是对美国公设辩护律师日常生活的直接刻画,展现了公设辩护律师薪资低、办案量过大、受尊重程度低下等现实困境。

“我反对”——美国电影中的律师庭审表现

英美法系对抗主义的诉辩文化为电影创作提供了鲜活的素材。与大陆法系法官依职权开展的诉辩文化不同,英美法系奉行当事人中心主义,致力于发现全部真相的庭审程序是其主要特征。

法官在庭审过程中消极中立,为委托人据理力争的律师具有核心、主导性地位,影响着庭审的节奏和进度。律师在庭审过程中有较大的发挥空间,除了法律适用问题,律师还需要说服陪审团做出有利于己方的裁定,行使交叉询问、结案陈词等程序性权利。

电影《民事诉讼》中有一个让人印象深刻的情节:律师在法庭上打盹,被惊醒后条件反射般地说出“我反对”。“我反对”式的激烈对抗是英美法系庭审的一大特色,在大部分法律电影都有体现。因为对抗带来的紧张既十分符合电影善于表现当下时空的特点,也快速推进情节发展至高潮,发挥了节奏功能。

对抗制下的交叉询问是法律电影最常刻画的情节。交叉询问是西方基督教“幽暗意识”、公民不服从传统、庭审裁决传统、强调公民权利保障的产物,是双方辩证地推敲证人证言的过程。

美国是交叉询问制度发展最完备的国家,在法律电影中,不真实的证言往往在辩护律师的攻击之下漏洞百出,辩护律师也常运用询问证人与案件关联性并不高的事实,通过证明证人证言的矛盾性等策略,来达到质疑证言真实性的目的。

电影《费城故事》中被告方证人惠勒在被问及原告平常的工作表现时,认为原告表现不稳定、不够出色、不负责任是律师事务所开除原告的原因,而非艾滋病。但是他在一个问题上难以自圆其说,即原告不够出色,律师事务所却将最重要的案子交给原告来负责。惠勒的回答显然有利于原告,这也是陪审团最终裁定被告在撒谎的原因。

刑事案件中律师的交叉询问是有效辩护的关键。如果没有据理力争的律师、缺乏坚定有效辩护的庭审会导致可怕的结果。改编自真实案件的《瑞灵顿街10号》(10 Rillington Place)就是的一个例子。

影片中的庭审表面遵循了正当程序,却造成非正义且不可挽回的结局。被告人蒂姆最终被处以死刑,定罪的最主要原因是他本人的自认,但他的辩护律师在庭审中却没能及时指出警察取证时对蒂姆造成的心理压力,是导致蒂姆自认的直接原因。

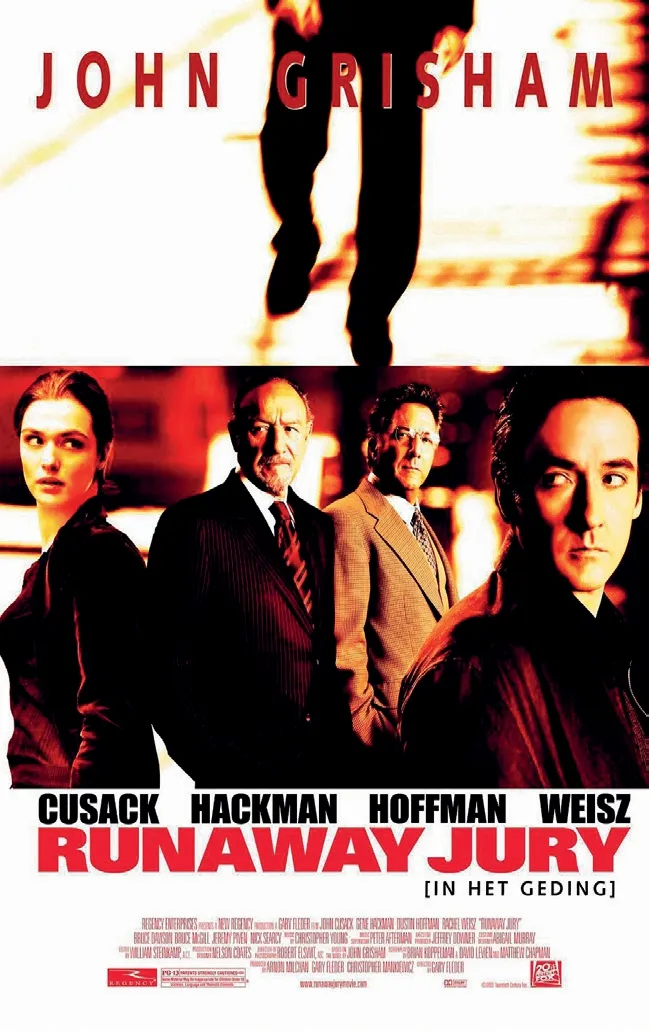

>>《失控陪审团》海报 作者供图

最终蒂姆被处以绞刑,而真正的杀人凶手在若干年后再次犯罪被捕,大家才发现蒂姆无罪。虽然该案推动了“犯罪事实”法案,即任何人不得以单纯的口供而定罪,控方必须提供能证明案件事实的独立证据,但蒂姆的生命却无法因此而复生了。

双方律师交叉询问的目的是为了向陪审团展示证据,加深陪审团对己方的信任。陪审团作为限制法官权力的制度,在精英主义与平民主义之间达到了一个平衡。法官主要进行法律裁定,陪审团进行事实裁定,在刑事案件中,由陪审团决定有罪还是无罪,然后再由法官援引法律定罪量刑。

《十二怒汉》《失控陪审团》(Runaway Jury)都集中对陪审团制度进行了探讨,《十二怒汉》展现了陪审团如何对事实进行裁定,判定一位青年是否负有弑父之罪。《失控陪审团》中则向观众生动地展现了律师如何选择陪审团的情节,这也真实地反映了当今美国诉讼案件中律师的一个常见的实践,即通过陪审员的背景、种族、教育程度等方面的信息来推测陪审员的心理倾向,选择对己方有利的陪审员。

陪审团在庭审中发挥着极大的影响,所以法律电影中常呈现律师对着陪审团慷慨陈词的情节。此时电影主创往往会改变镜头语言以提示情节的重要性,从展现整个法庭的空间环境、控辩双方、法官和陪审团之间的关系之远景转为对双方律师的中景描写,拉近观众与律师之间的距离,突出律师的重要地位,最重要的是将观众视角与陪审员视角达成一致,提高观众的认同和参与程度。

法律电影首先是电影,它遵循着电影的创作、表现规律。创作者从法律题材中汲取养料,法律电影在多大程度上能展现法律制度、法律文化取决于创作者的法律素养。尽管有人质疑,电影是以人物和情节开展的艺术,比较难以深入地阐释某种制度,比如律师制度。又有人认为法律电影作为类型片质量参差不齐,有的法律电影的情节设置、价值观念甚至背离了法律制度、法治精神,在人物设置上还存在性别刻板印象等。

但法律电影的确像是一束灯光,带我们走进法律的殿堂,一窥法律制度和法律文化之堂奥。正如阿莱克斯·柯金斯基法官在《影像中的正义》序言中所写到的,他正是通过观看《十二怒汉》,才第一次萌生了当律师的愿望。

让我们走进电影院,或按下遥控器的播放键,开始一段法影斑斓的旅程。

——以“被告人会见权”为切入的分析